- +1

和平与宽容的文化交流:“利玛窦规矩”与晚清新教传教士

众所周知,传教士在中西文化交流史上扮演了重要的角色:他们一方面向中国人宣传基督宗教的信仰体系,一方面传播西方的知识和文化体系。此外,传教士还是中国文化的对外输出者。回顾整个中西文化交流史,明末来华意大利籍耶稣会士利玛窦(Matteo Ricci)无疑是最受人瞩目的传教士和中西文化双重传播者。因而,他除了是明末以来天主教在华历史的奠基人外,也是西方汉学史尤其耶稣会汉学的开创者。利玛窦所代表的文化交流及其意义,在其离世后也不断地被发掘。

“利玛窦规矩”的形成

一般认为,利玛窦的成功之处,最重要的是采取了适应中国文化的传教策略。有学者将这一策略总结为:调和与适应中国文化,自上而下的传教方式,特别注重文人学士,甚至在可能的情况下劝化皇帝;通过科学和技术的间接传教方式,使高级文士信服欧洲文明;对中国人的道德价值和一些礼仪实践保持开放与宽容的态度。

利玛窦的适应策略受到了后来大多耶稣会士的奉行,也遭到了其他修会传教士的反对。随着时间和环境的迁移,这一策略也导致了康熙年间的“礼仪之争”。康熙皇帝对这一争端的裁判依据是传教士遵守“利玛窦规矩”与否:遵守者可以在“领票”制度下,以清廷所发“信票”作为传教修道的依据,继续待在中国;不遵守者则驱逐出境。一些遵守“利玛窦规矩”的欧洲传教士,也在历史上留下了“西儒风范”。虽然,在雍正朝以后清廷执行了近一百年的“禁教政策”,直至“鸦片战争”之后,才在不平等条约体系下逐步弛禁。而重来中国的新耶稣会在1842年抵达上海后,也在策略上以康熙年间“西儒”为自我标榜。然而,世事变迁,晚明来华的利玛窦,面对的是完全和平的交流环境,而晚清来华传教士则与“枪炮”的威力牵扯不清。

然而,我们也不能否认,利玛窦和彼时的耶稣会士,大都是与葡萄牙和西班牙的商人以及殖民地官员相伴而行的。如果他们所处的“地理大发现”时代,可以被称作“第一次全球化”历史阶段的话,那么,耶稣会士在这一过程中则扮演了宗教和世俗事务的全球化角色。“利玛窦规矩”则是实现上述双重目的的一种手段,而且,这一策略也并不被彼时所有的来华传教士们认同和实践。历史证明,利玛窦的“文化适应策略”既不是一蹴而就形成的方法,也不是完全占据正统地位的选择。此外,我们还应当注意,全球化的“文化适应策略”选择,还存在本地化的一个过程:它们是在本地文化精英的要求下而逐步形成的。

关于利玛窦和耶稣会士在中国的“文化适应策略”,中外学者已有足够的探讨。实际上,从历史的角度来看,16世纪形成的“利玛窦规矩”,也影响着19世纪来华传教士对中国社会的看法以及他们的传教策略选择。美国教会史家赖德烈(Kenneth Scott Latourette)认为,耶稣会在中国的“上层路线”是明智的,因为彼时无条约来保护传教士,只得纯粹依靠朝廷及各级政府的容忍;如果传教士得到从事工作的许可,那么他们需要建立和加强与士人阶层的关系,因为国家行政权力大多掌握在后者手中。

晚清在华新教传教士们的策略

此外,赖德烈又总结说:19世纪来华新教传教士们,所面对的是一个欧洲人持续施加压力的中国,包括强制而来的不平等条约,对外国人居住区的部分开放,以及外国商业活动的稳定增长。在此种情况下,新教传教活动开始起步,天主教则继续其近300年的事业。然而,外国人仍然未被接受,中国文化仍保持其完整性。

1842年新耶稣会士来到上海,可以说,标志着天主教会内部恢复“利玛窦路线”的开始。特别是在上海的耶稣会制定了“江南科学计划(1872-1876)”,以徐家汇为中心推行新的“学术路线”,“传播西方科学、技术和文化,推动中国的新文化建设”。与此同时,明末来华耶稣会士艾儒略(Giulio Aleni)所写的利玛窦传记,也在江南教区中文“外宣媒体”《益闻录》上连续刊载。新耶稣会以上述方式,延续利玛窦的“学术路线”,并借其事迹向中国社会树立天主教会的积极形象。

在来华新教传教士的群体中,也有一批自由派传教士可以被称为利玛窦路线的“后继者”,丁韪良(William A. P. Martin)、慕维廉(William Muirhead)、艾约瑟(Joseph Edkins)、林乐知(Young J. Allen)、傅兰雅(John Fryer)、花之安(Ernst Faber)、李提摩太(Timothy Richard)、李佳白(Gilbert Reid)、德贞(John H, Dudgeon)等人是其中的佼佼者。他们大多致力于著述,与中央和地方大小官员保持友好联系,且试图以西方各科学说影响晚清知识阶层,然又对中国文化传统持以不同程度的兴趣和尊重。丁韪良在其著作中,即不止一次提及利玛窦和徐光启的交往对整体基督宗教在华的意义,也曾述及新耶稣会士在徐家汇的文化事业。这批新教传教士,尝试将利玛窦的适应策略运用在晚清的时空环境下,转变为自身的传教手段。

1601年利玛窦为了能在北京立足,携带贡物,上疏明神宗万历皇帝,争取传教合法化。利玛窦自称“大西洋陪臣”,用词谦卑而含蓄,虽贡物中有宗教经像,但未言明传教目的。而1895年,面临晚清社会不断发生的反教活动,在北京的李提摩太集合20位新教各宗派传教士采取上疏的形式,将陈述有关“教案”问题的意见直达清廷。虽然要解决的问题不同,李提摩太等人的奏疏却也隐含着“陪臣”情结,请求中国朝廷“怀柔远人”。该奏疏另附《耶稣圣教入华说》,则提及基督宗教在中国的历史,“及至明末清初,恩待教会,优接利玛窦与其从者,固人所共知者也”,作为证明其合法性的历史依据。

新教传教士们对“利玛窦规矩”的继承

晚清来华新教传教士无疑熟悉利玛窦的事迹,也注重从利氏的在华行迹中提炼经验,从而运用来解决他们面临的现实问题。上文提及的美国传教士李佳白1882年来华,则特别强调传教士应与地方官交好,主张在上层社会中活动(Mission to Higher Classes in China),与“王公大臣”往来,以“讲求新学”为主旨。1897年李佳白在北京成立“尚贤堂”(The International Institute of China),联合在华外交官和商人以及传教士,章程第一条谓“凡本堂所用之人,所立之法,所办之事,专求有益中国,有利华民”,交往对象则集中于上层人士。

李佳白于1901年转移至上海活动,尚贤堂也于1903年正式落成。李佳白依靠这一机构,创建学堂,招收学生,并开设一系列有关中国的演讲。1906年四五月间,李佳白的演讲题目包括孔子、马可波罗、朱熹、康熙等历史名人的生平事迹。

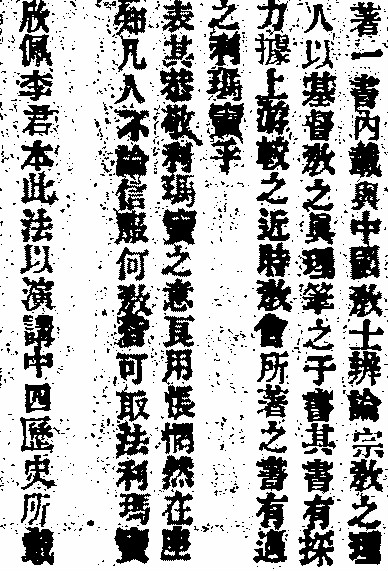

第四次演讲则以利玛窦为题目,也是唯一一次以传教士为对象的演讲。李佳白开场白说道,如果以来华新教传教士先锋马礼逊(Robert Morrison)为题,大概会有更多听众。尽管他自己是一位新教徒,但是,也愿意展示思想上的宽阔,来赞扬一位罗马天主教徒。李佳白在简述利玛窦生平的同时,还向听众展示了一本载有利玛窦、汤若望、徐光启画像的拉丁文书。李佳白特别强调利玛窦的策略,认为他“将欧洲知识带至中国,在不中断中国经典研究的同时带来新的学术。他既是一位欧洲学者,也是一位中国学者”。

李佳白认为,利玛窦在“学术路线”下的译著西学,是他带给中国的第一个好处。而第二个好处,则是利玛窦贯彻的和平传教方式。“他不树敌,而是选择调和。他亲切,平易近人,慷慨,胸襟开阔。他擅于社交,热情好客,待人友好,而且体谅他人。他来到一个新的国度,让自己适应周遭环境。”李佳白用了一连串的形容词和排比句,赞扬利玛窦和他的策略。随后,又比较了明末利玛窦和晚清传教士的处境,认为“利玛窦和他的同事们,不依靠政治强力,而是真理和理性。今天的传教士由外国政府保护,呼吁更多条约和章程。彼时没有公使、领事,没有炮舰。很少有人(至今仍是)知道利玛窦的国籍。人们只知道他是一位欧洲人和基督徒,仅此而已”。他认为,在这一点上,利玛窦采取了“友善地请愿和论证”的策略,不是依靠强力,而是依靠原则。“考虑到他的成功,这一策略或可称为明智”。

此外,李佳白还钦佩利玛窦留下了大量有价值的汉语宗教著作,认为其质量超过大多晚清基督宗教文献。对此,李佳白提及“丁韪良可被称为‘现代传教事业中的新教利玛窦’”(the Protestant Ricci of Modern Missions)。李佳白在演讲结束时,感慨当天没有天主教方面的人士来向利玛窦的工作和品德致敬。不过,李佳白认为,不同信仰的人都可从利玛窦的经验中学到最有用的教训。听众散场前,主持人立德(Archibald John Little),感谢李佳白的精彩演说。李佳白则回应道,“利玛窦、立德先生以及我,都属于同一个Li氏家族”。李佳白在这里做了一个修辞上的夸张比喻。他的这场演讲,也在《北华捷报》(The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette)上收到中西读者的诸多回应。《申报》对此也有详细报道。

可以说,李佳白通过“尚贤堂”沟通中西的活动,也是他学习利玛窦在中国经验的一种实践。这是他经过与晚清中国社会和文化传统的调适后,做出的选择。限于立场和角度的不同,很难对此做出完全“正确”的评价。不过,如果将明末以后利玛窦等天主教传教士东来,以及晚清新教传教士的来华看作全球性的交流活动,那么,各方在不同时期的输入和输出,某种程度上皆属于文化交流的产物。当然也不能忽视时空条件下的历史差异,如何理解这种差异,则导致了不同的论述话语。不过,对李佳白而言,他从利玛窦身上看到了某些共通性。正如李佳白自己所言:“凡人不论信服何教,皆可取法利玛窦也。”

参考文献:

《北华捷报》(The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette)

《申报》

W.A.P. Martin, The Awakening of China (London: Hodder & Stoughton, 1907).

Kenneth Scott Latourette, A History of Christian Missions in China (New York: The Macmillan Company, 1929).

李天纲:《新耶稣会士与徐家汇文化事业》,见朱维铮主编:《基督教与近代文化》,上海:上海人民出版社,1994年。

刘耘华:《利玛窦等早期传教士的策略选择及其文化意义》,见《诠释的圆环:明末清初传教士对儒家经典的解释及其本土回应》,北京:北京大学出版社,2005年。

陶飞亚:《教会防范教案:甲午战后新教传教士集体上疏清廷考》,载《上海大学学报》(社会科学版),2008年第6期,第104—111页。

朱维铮:《音调未定的传统》增订本,杭州:浙江大学出版社,2011年。

李天纲编校:《<万国公报>文选》,上海:中西书局,2012年。

Daniel H. Bays, A New History of Christianity in China (Malden: Wiley-Blackwell, 2012).

徐锦华、单雪,《初探原尚贤堂中文藏书》,见上海市历史博物馆编:《都会遗踪》第13辑,上海:上海学林出版社,2014年,第87—95页。

R. Po-chia Hsia, Matteo Ricci & the Catholic Mission to China: A Short History with Documents (Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 2016).

Thomas Banchoff and Jesé Casanova, The Jesuits and Globalization: Historical Legacies and Contemporary Challenges (Washington, DC: Georgetown University Press, 2016).

(加)唐日安(Ryan Dunch):《超越文化帝国主义:文化理论、基督教传教使团与全球现代性》,史凯译,载张西平主编:《国际汉学》2016年第1期,第5—20页。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司