- +1

不是大龙套,曹雪芹写她,背后大有深意

原创 小北 北京大学出版社

“浅艳侔莺羽,纖条结兔丝。偏凌早春发,应诮众芳迟。”

春天已到,路旁树下的迎春花也开了。正好,我们就借着风中摇曳的迎春花,来说说大观园中的迎春。

迎春花,又称金腰带。早春先于叶子开放出黄色鲜艳的小花,给人们带来春意,所以花名曰迎春。

你可能不知道,曹公的《红楼梦》一共刻画了四百八十名女子,最为重要的自然是“金陵十二衩”包括正钗、副钗、又副钗在内以及贾母、王夫人等女性长辈在内的四十人。

那么如果有人问,你觉得大观园中戏份最少、最难被想起的女子是谁?那么一定会有迎春的名字。

这么说是有证据的。贾府的二姑娘迎春在《红楼梦》中出场次数本来就不多,大多数出场还都是群像,还基本处于不声不响的自我隐形状态。

这样的结果就是,读者们对迎春的认识基本就停留在曹公对她外表的描写——“肌肤微丰,合中身材,腮凝新荔,鼻腻鹅脂,温柔沉默,观之可亲”,以及七十三回“懦小姐不问累金凤”对迎春懦弱、怕事性格的集中刻画。

诗词一般,样貌一般,身世一般,性格温吞……这样的人物形象在才情、性格、相貌屡有出众之辈的十二金钗中实在难以脱颖而出,就连宝玉的众丫鬟如晴雯、袭人等人还有那遗世独立的妙玉恐怕都比迎春有存在感得多。

那么,这样普通的,毫无存在感的,不引人注目的,结局悲惨的位列十二金钗之中的迎春到底是主角还是“龙套”呢?

作为“元迎探惜”(原应叹息)中的一员,仔细研究一下《红楼梦》我们就能知道,曹公如此写迎春其实是大有深意的。

01

浑名二木头

“戳一针也不知嗳哟一声”

迎春是荣国府大房承袭爵位的贾赦之女,第二回借由冷子兴之口说道:“便是贾府中,现有的三个也不错。……二小姐乃赦老爹之妾所出,名迎春;……因史老夫人极爱孙女,都跟在祖母这边一处读书,听得个个不错。”

自始至终,迎春、探春这两个庶出的女儿都一样受到贾母的疼爱,与其他堂姐妹一并带在身边,或移交给王夫人教养照管,乃是一视同仁并无正庶之别。

但一龙生九子,各个不同,何况三春又来自不同的单元家庭,禀赋了不同的血脉基因,彼此之间的差异在第一次同时出场的时候便显现出来。

第三回黛玉初入荣国府时,与三春依礼相见。身为同辈排行下的“二姐姐”,迎春是第一个被介绍的人物,从长相来看,迎春是一个白皙润泽、双颊泛红的健康少女,加上中庸的体态,整体是平凡的造型;不过仍然必须承认,迎春也是美丽可爱的,否则无法以十二金钗的身分与条件跻身于“花容月貌”的太虚幻境中,符合“画着个恶狼,追扑一美女”的图谶描述。

而相由心生,迎春的温柔沉默也表现出没有声音的缺乏个性,因而“观之可亲”字面上是说她的善良令人易于亲近,但实质上则是一种容易被忽略的性情,站在顾盼神飞的探春身旁,便大为相形失色,有如一抹淡淡的影子。

若就迎春的性格表现而言,“老实”已经算是小说中各种形容中最中性的一个,一共出现三次。其中,“老实”还甚至成为“仁德”的同义语。但有德而无能,则难以解决问题、改善处境、维持公平正义,在保持沉默的情况下,也容易变成姑息养奸的乡愿。

小说家将这种“温柔沉默”“老实”的性格核心总结为“懦”,“懦”正是曹雪芹所给予她的一字定评(第七十三回回目)。但最可怕的是,在这个性格的基本规定之下,迎春“不能作主”的结果,到了极端的程度便会失去自我,“观之可亲”甚至可以衍生为“观之可侵”,也就是让人不以为意地加以侵犯,这恰恰正是迎春的人生悲剧的根源。对于迎春几乎失去自我的极端状况,小说家透过两段话给予生动的比喻:

宝钗虑及:“岫烟为人雅重,迎春是个有气的死人,连他自己尚未照管齐全,如何能照管到他身上。”(第五十七回)

兴儿说道:“二姑娘的浑名是‘二木头’,戳一针也不知嗳哟一声。”(第六十五回)

所谓“有气的死人”虽然不甚中听,但确属精准的描述,参照兴儿用来作类比的“木头”,也是失去生命的植物遗体,而“戳一针也不知嗳哟一声”者岂非正是“有气的死人”?两种说法可以说是异曲同工、相互定义,展现出对迎春超乎寻常的性格特征。尤其是兴儿所言,更是对迎春的定论。

则无论是“有气的死人”还是“木头”,都显示迎春迥异于一般常人的缺乏生气,甚至连“喊痛”这种基本的生物本能反应都近乎丧失,已达到匪夷所思的地步。既然木头连生命气息都微弱不存,成长茁壮更已力有未逮,又岂能开出花来?就此来说,迎春之所以缺乏代表花,正是顺理成章。

无怪乎,最亲近女孩,把少女当作无上珍宝的宝玉,几乎不曾与堂姐妹迎春、惜春有单独或进一步的谈话互动,一如黛玉也是“虽有迎春惜春二人,偏又素日不大甚合”(第七十六回),在迎春这一方,原因正如上所述。

02

“病态的依顺”

心理怎么形成的?

儿童教育心理学已经指出,家庭因素对于儿童人格成长十分重要——如果家长对幼儿限制过多、简单粗暴,也会压抑幼儿的主动性,造成幼儿墨守陈规、怯懦等消极性格。

印证于迎春的成长背景中,其原生家庭之嫡母邢夫人的干预作用,实乃丝丝入扣,所谓:邢夫人“禀性愚,只知承顺贾赦以自保,次则婪取财货为自得,家下一应大小事务,俱由贾赦摆布。凡出入银钱事务,一经他手,便克啬异常,以贾赦浪费为名,‘须得我就中俭省,方可偿补’,儿女奴仆,一人不靠,一言不听的”,乃一常“弄左性”而“多疑的人”(第四十六回),并且“明显薄情之至”(第二十四回夹批),其所施加的过度苛敛与强力钳制,身为晚辈兼闺阁少女的迎春不但是首当其冲,更且无所逃于牢笼之外。从第八十回迎春对王夫人所言:

从小儿没了娘,幸而过婶子这边过了几年心净日子。

由此反推,在来到王夫人身边之前,与邢夫人共同生活的日子是“心不净”而充满烦扰的,以至于她出嫁后临受婚姻不幸之际,依然是“邢夫人本不在意,也不问其夫妻和睦,家务烦难,只面情塞责而已”(第八十回),可知自幼在邢夫人简单粗暴、限制过多下的“心不净”的成长经历,确为养成迎春压抑自我主动性从而性格怯懦消极的重要原因。

然而,其怯懦消极几近“木头”“有气的死人”的极端形态,已非一般正常人格类型所能范囿。由霍妮不同意弗洛伊德的本能说而另外发展的整体人性论,可以更进一步为其性格内涵提供更深入的理解。

卡伦·霍妮(德语:Karen Horney,1885年9月16日-1952年12月4日),德国心理学家和精神病学家,新弗洛伊德学派研究者

霍妮认为个人与社会文化的冲突或适应不良所致的病态人格,乃肇因于基本焦虑,而其潜因于儿童期即已形成;亦即基本焦虑作为一种以为自己“渺小、无足轻重、无助无依、无能,并生存于一个充满荒谬、下贱、欺骗、嫉妒与暴力的世界”的感觉,乃源于童年时父母未能给予他们真诚的温暖与关怀(往往由于父母本身的病态人格或缺陷),使这些孩子失去了“被需要的感觉”所引起。

而由于无条件的爱是儿童正常发展的最基本动因,因此那些未能得到这种爱心的儿童,即觉得这世界、周围环境皆是可怕、不可靠、无情、不公平的,这种怀疑倾向使他觉得个人被湮灭,自由被剥夺,于是丧失快乐而趋向不安。

同时一方面,儿童因为年纪尚轻,虽然对父母的爱心怀疑,但却不敢表露,害怕因此受惩罚与遗弃,这种被压抑的情绪导致更深的焦虑,结果在这种充满基本焦虑的环境中,儿童的正常发展受阻,自尊自助丧失;儿童为了逃避此种焦虑并保护自我,于是形成病态人格倾向。

就霍妮所区分的几种病态人格倾向中,迎春可算是“病态的依顺”这一类型,这种人承认软弱、贬低自己,趋向接受强壮有力的人之意见或传统世俗、权威的观念,他会压抑所有自己的内在能力,使自己变得渺小,并避免批评他人,躲避争吵与竞争,表现得对任何人均“有益”;这种人的内在意识动机是:如果我放弃自己,顺从别人并帮助他,我就可以避免被伤害。这便是构成迎春消极怯懦的深层心理所在。

03

迎春特殊的生命哲学与思想根据

关于迎春何以养成如此特殊之性格,除了幼时的成长经验所带来的心理影响之外,还可以继续追问另一个“为什么”的问题,也就是当迎春已经长大成为一个少女,开始具有思考判断的意识能力后,这时的行为表现就不纯粹是童年经验的本能反应,而很可能是另有某些信念或价值观的支持。

在第七十三回“懦小姐不问累金凤”一段中,也确实清楚说明了支持此一极端性格的价值观或思想依据,让迎春在意识层面上自觉地发展,并合理化此一依顺性格,那就是曲解的善书功过观与弱化的女性意识。

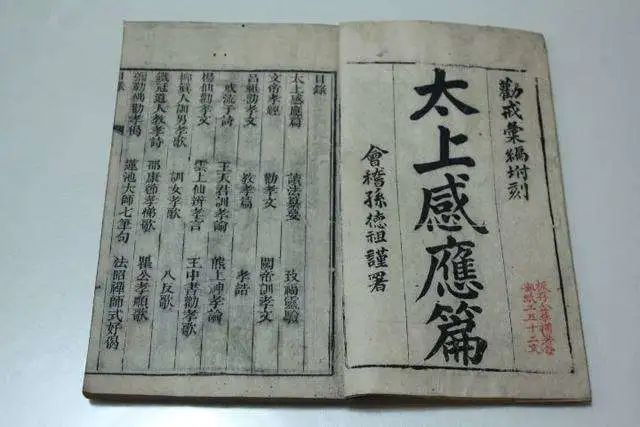

必须注意到,贾府这种簪缨世家极重教育,子孙都是饱读诗书的,然而在整部小说中,对于迎春所读的书籍,则只提到《太上感应篇》。这当然不是迎春唯一所读的书,但却属全书中迎春唯一仅见的所读之书,显然这本书对迎春意义重大,也是理解迎春价值观的重要线索。

第七十三回从迎春顺手拿起来“倚在床上看书”的情节可以推知《太上感应篇》为其居家日常翻阅之物,也符合功过格体系鼓励士民将它置放于床边,以便每天睡前不忘记录的精神。相较之下,迎春之此好明显迥异于其他众钗,即使在纷扰中依然淡定看书,如置身事外,这本《太上感应篇》似乎便是她用以逃避无法解决的处境时的救生圈,也是她最信赖甚至是唯一依赖的心灵支柱。

所谓“功过格”,是善书的一种,内容上融合了道教积善、儒教伦理思想,以及佛教的因果报应,是一种非儒非道非佛、亦儒亦道亦佛的世俗化杂糅思想,内容包括各种清单和准则,教导读者如何行善以积功德,并计算因作恶而累计的过失。包筠雅将“功过簿”译为“Ledgersofmeritanddemerit”,认为这类书籍是明清社会的道德秩序的支持与反映。

但迎春也认识到了功过格思想体系的缺陷,但她依然实践不渝。探究起来,还有另一个价值观作为填补而导致继续奉行的结果,那就是弱化的“女性意识”,并且同样是出现在第七十三回“懦小姐不问累金凤”一段。

当时紫菱洲的纷扰喧嚷已经到达巅峰,探春、平儿也介入作了调停,但毕竟迎春才是这一房的主子,大家都必须征求她的意见,不能径下裁决,以免越俎代庖,于是平儿问道:“若论此事,还不是大事,极好处置。但他现是姑娘的奶嫂,据姑娘怎么样为是?”

这时神游于《太上感应篇》中的迎春说了一大篇毫无决断的话,竟归结于“任凭你们处治,我总不知道”,于是不仅大家都好笑起来,林黛玉更直接嘲笑道:“真是“虎狼屯于阶陛尚谈因果”。若使二姐姐是个男人,这一家上下若许人,又如何裁治他们。”

而迎春竟也欣然同意道:“正是。多少男人尚如此,何况我哉。”这便清楚显示,迎春乃是以“女性”在性气质、性地位与性角色的弱势属性来为自己的消极退缩辩护,并视之为理所当然而合理化自己的“无能裁治”。

04

迎春信仰的崩溃

迎春这种“病态之依顺”的性格所导致的恶果,在家庭中还有长辈的护佑和姊妹的支援,还不至于真正到了毁灭性的地步,然而一旦离家之后,孤立无援的处境就会导引出真正的毁灭。

第五回有关迎春的人物图谶是:画着个着恶狼,追扑一美女,欲啖之意,其书云:

子系中山狼,得志便猖狂。金闺花柳质,一载赴黄粱。

“中山狼”指忘恩负义、恩将仇报的人,典故出自明朝马中锡的《东田集》,根据古代以来的传说描写东郭先生救了中山地区的一只狼,事后反而几乎被狼所吞吃的寓言故事。此处则用以比喻孙绍祖,在娶回迎春后,短短一年便将之折磨致死。

这一桩导致迎春毁灭的婚姻,出现在第七十九回。贾母不喜欢这门亲事,理由和贾政一样,而贾政深恶孙家的原因,在于对方虽然是世交,但却属于“家资饶富”的暴发户,和贾府建立关系的动机其实是为了攀附贾家的势利,并非甄府“富而好礼”的“诗礼名族之裔”。

而这并不是贵族的傲慢成见,该类暴发户所教出来的子弟果然如狼似虎,孙绍祖骄奢荒淫又残忍霸道,正所谓的“得志便猖狂”“一味的骄奢淫荡贪还构”。第八十回迎春惨嫁中山狼孙绍祖之后,于贾府接回散心时,便忍不住在王夫人房中哭诉婚后的委屈与夫婿的不堪。

其中,“好不好,打一顿撵在下房里睡去”应该不只是孙绍祖的口头威吓而已,从“一载赴黄粱”“一载荡悠悠”可知,迎春这位柔弱的千金小姐必然不堪身心的双重折磨,短短一年即殒命夭亡。

显贵如贾府竟也只能坐视而无能为力,可见传统女性的命运是完全由婚姻决定的,出嫁的女儿就是断线的风筝、泼出去的水,都只能在夫家自生自灭,幸与不幸操诸他人之手,其孤独辛酸实在不言可喻。而像迎春般付出生命,更是惨烈之尤,不只令人悲痛,甚至还足以引发惊恐不安之感了。

也就是在婚后惨遭折磨的极端处境中,迎春才似乎对自己命运产生隐然的觉醒与微弱的抗议。当王夫人以“我的儿,这也是你的命”加以宽慰解劝时,即等于否定了她对于福德合一的努力与期待,并连带摧毁其赖以维生的中心信仰,这便是迎春随即抗议“我不信我的命就这么不好”的原因。似乎直到此刻,迎春才对自己的命运有所觉醒,并对过去耽读《太上感应篇》的顺任心理产生质疑。

而一旦意识到这么多年来所做的努力、所忍受的委屈都白费了,必然带来莫大的心理打击,没有人能接受徒劳的结果。

但更严重的是,对迎春而言,这些努力并不只是一般的付出,她以如此之“病态的依顺”极端地放弃自己、顺从别人,本就根源于“我就可以避免被伤害”的内在意识动机,并进而乞灵于精神上的信仰。

功过格许诺给她应得的回报,使她相信这样的委屈牺牲是值得的;然而最终所获得的竟是如此之悲惨不值,甚至落得被伤害至此的下场,形同信仰的动摇甚至破灭,而瓦解了长期以来的精神支柱,让她被欺负的时候更加彷徨无助,又造成了另一个严重的心理创伤。

所谓要毁灭一个人,就是摧毁他的信仰,迎春之所以“一载赴黄粱”,似乎也包含了心理因素,茫然、质疑、无解的叩问,对一个生存信念被摧毁的人而言,都是严重的精神消耗,势必从根底上侵蚀她的生命。再加上懦弱消极的个性已经养成,迎春最后必然也会屈服并接受这种受欺遭虐的命运,在没有奋战的情况下付出生命的代价,属于白白牺牲的类型之一。

可以说,迎春是美丽可爱的,否则无法以十二金钗的身分与条件跻身于“花容月貌”的太虚幻境中,符合“画着个恶狼,追扑一美女”的图谶描述;并且迎春极为善良,也并不愚蠢,才能既崇奉功过善书的指导,又深谙“天运人功理不穷,有功无运也难逢”的道理,所以她的懦弱并不等于缺乏理性认知的是非不分,而是有着特定的思想依据,并且以极大的信仰力量一以贯之。这个美丽善良的少女虽然庸懦无能,却仍然在坚定的信念下尽量缩小自己,不伤害别人,只需要一个小小的角落安安静静地活着,偶尔有一点美好的小事物就是很大的满足。

因此,与其说她是“木头”,也许迎春更像青苔,在阴暗的小角落里,只要一点淡淡的阳光、几滴湿润的雨水,就可以自给自足生机盎然;可是一旦阳光稍微炽烈,就会被晒干枯萎,只要有人经过这个角落,就会被践踏踩平,那微弱的生命便受到摧毁。

而这变动不居的世界,又必然时时充斥着烈阳暴风,处处漫布着铁蹄蹂躏,乐园可以瞬息之间就被拆毁崩塌,角落又何能幸免?尤其是,“戳一针也不知嗳哟一声”的一味退让已经完全丧失自卫本能,直接威胁到个人的存在屏障,又如何能够进一步成长茁壮、突围求生以追求幸福?青苔是绝对长不成大树的,树下穿茉莉花的宁静安好也注定只是昙花一现。

待在角落里一笔一笔画着功过格的迎春,也许知悉这种善恶因果观有其理论上的缺陷,却不曾努力脱离这个体系,跨出一味忍让积善的简单思维,试图采用别的方式处理复杂的现实问题,这或者也是因为迎春有德无才、欠缺积极能力,才接受这种最简易的消极方式。

毕竟,人们总是会选择与自我价值相近的信仰作为心灵依归,而信仰的内涵又会进一步强化既有的思想,并体现在日常生活中和危机应变上,就迎春的性格,比起改变别人、和恶势力搏斗,自我忍耐与退让要更容易一些。

从这个角度而言,迎春之所以成为这类善书的信徒,可以说是互为因果,亦即她的性格特质使她走向了功过格,而功过格本身的特点也符合迎春的需要,因此唯一把《太上感应篇》放在床边,日夜阅读的一位金钗,就是迎春。

迎春的悲剧如实证明了这套明清时期也流行于精英智识阶层的功过思想,虽然可以在某些时候发挥抚慰心灵的作用,却无法真正为人带来救赎,生命的艰难之旅单靠善良是不够的,努力也必须用对地方。迎春致力于消除自我便是一个错误的方式,结果必然就是抹杀自己的存在,到了一定的程度更将导致无谓的牺牲乃至死亡。

##20220409

本期活动

你觉得《红楼梦》中最容易被忽视的女性角色是?你怎么看待迎春这个人物?对于我们有什么特殊启发?在留言区畅所欲言吧!小北将从留言中选出两位幸运读者,赠出今天的主题图书《大观红楼》一本。

-End-

原标题:《不是大龙套,曹雪芹写她,背后大有深意》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司