- +1

曲艺评《脸的历史》︱人脸:折射内心之镜或角色扮演之舞台?

历经十余年的写作,德国艺术史、图像学学者,媒体理论家汉斯·贝尔廷(Hans Belting,1935-)在2013年推出其德语著作《脸的历史》(Faces: Eine Geschichte des Gesichts)。2017年8月,其中文译本由北京大学出版社出版。

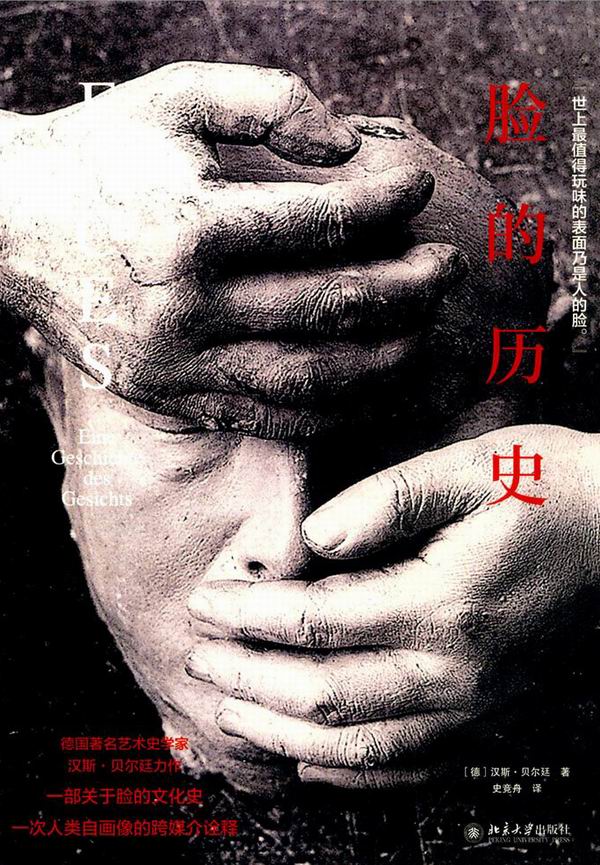

中译本封面是一张脸部面具的正面黑白照片:面具的额头部分被一只右手遮盖,阴影中左半边脸的大部分被一只左手遮盖,所能看见的是闭合的双眼,面具右半边的脸颊、鼻子和耳朵。这是一张写实的面具吗?它的模特是谁?它为什么会被双手遮盖?这是谁的双手?这是一张熟睡、冥想还是永远沉睡的面孔?

这张令人费解的面具照片传达出:人脸所具有的面具性让观者理解在不同媒介上的再现之脸,甚至是身边的血肉之脸,变得十分困难。正如本书第一句引用的格奥尔格·克里斯朵夫·利希滕贝格(Georg Christoph Lichtenberg)的话:“世上最值得玩味的表面乃是人的脸。”(第1页)

《白南准》剧照,沃尔夫冈·拉姆斯博特,1961年。

事实上,照片上这张面具是艺术家白南准(Nam June Paik)在上世纪八十年代以自己的脸和手为原型制作的青铜像——《自肖像/头与手》。早在一段1961年的影像中,沃尔夫冈·拉姆斯博特(Wolfgang Ramsbott)纪录了白南准双手在脸上的交替开合,制造出一张不断变化的“活面具”。录像赋予作品时间性与节奏性,传达出面具“显示”与“隐藏”的双重含义。青铜像《自肖像/头与手》是时隔二十多年后,白南准回应纪录自己青年时代影像的装置作品的一部分:双眼紧闭、大部分被遮蔽的青铜面具放置在播放影像的屏幕前。在另一幅照片中,白南准的双手握住遮在塑像面部的两只手,似乎和青铜像合为一体,他目视观者,露出狡黠的笑容。照片上,我们看到的是艺术家本人的三张脸:被双手遮蔽的屏幕中的“影像脸”“青铜面具”,以及未被遮蔽、目视观者的艺术家之脸。然而,即使是真实的脸也只是照片拍摄到的某一瞬间人物的面具,影像、青铜像和真人之脸都无法卸下作为面具的特性。照片上的它们相互指涉,亦与观者相联,构成循环交流的面具游戏。脸与图像之间的这种张力正是贝尔廷在这部前所未有的《脸的历史》中所探讨的问题。

何为人脸?

从器官及其功能上看,“脸”是从额到颔的范围,包括眉、眼、鼻、耳、口、脸颊、皮肤等器官。因此,脸是集视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉等多种感觉器官的集合。

除了对外在世界的感知,脸也通过表情表达对外知觉和内在情绪。贝尔廷认为,脸首先是一张通过目光、声音和表情制造出来的脸,它最重要的任务是作为一种表达途径(Ausdrucksmittel)。人们通过脸表达感情、传达信息、展现自我并与他人进行交流(参见2013年《明镜周刊》关于此书对贝尔廷的访问:http://www.spiegel.tv/videos/129453-faces)。

这张脸既是遗传也是后天训练的结果;既在于展示和显现,也在于隐藏和伪装;不仅具有个体特征,也受社会条件制约。因此人脸可以被称为连续变化的、被制造出来表达自我和进行交流的面具(22页)。

贝尔廷跨时间、跨媒介与跨学科的“人脸”研究

无论在中世纪和文艺复兴时期艺术、现当代和媒体艺术,或不同文化视觉体系交流领域,贝尔廷不仅赋予图像原创性阐释,论证丰富的图像元素为不同宗教仪式、社会文化的产物,他更坚持关注人类制作、传播与接受图像可能具有的普遍和原始不变的基础。这进而促进了他在图像科学(Bildwissenschaft)领域的探索。为中国读者所熟悉的《艺术史的终结》(Das Ende der Kunstgeschichte? )一书就是当今后历史(Posthistoire)、全球化语境下,贝尔廷跨媒体、跨学科的图像科学研究对传统艺术史研究的反思与回应。

这部《脸的历史》就是其图像科学研究方法与理论的实践。在本书中,贝尔廷跨越时间与艺术媒介,选取了从石器时代的宗教面具到古希腊戏剧面具,从欧洲早期现代肖像画到十九世纪以来的人像摄影,从基督教圣像到市民肖像画和艺术家自画像,从国家画像、波普偶像到自媒体图像等材料,并从考古学、人类学、艺术史、社会历史学、心理学、面相学、大脑研究、大众传媒等不同学科,考察了与“脸”相关的身体行为与艺术视觉创作,以及对两者感知的过程。本书是对由脸引发的表情与自我表达、展现与隐藏、在场与再现、死亡崇拜与记忆、身份符号与传播媒介、图像与生命等丰富主题的一次引人入胜的探索。

全书按时间顺序和不同艺术媒介分为三部分:“面貌多变的脸和面具”“肖像与面具:作为再现的脸”“媒体与面具:脸的生产”。各部分独立成篇,也彼此关联、相互映现,前后相继地叙述“脸”这一多样性主题。在每一部分最后,贝尔廷都会回到脸与面具的关系上,并突出全书的一个重要观点:人脸的不可描绘性。因为即使图像是从活人脸上复制下来的,它也无法将生命一并捕获,而只是掳走了时间,从再现的那一刻起,人们就只能以回顾的方式去注视它(12页)。

“面貌多变的脸和面具”

在第一部分,贝尔廷关注的是作为身体一部分的脸和拥有悠久历史的面具之间的关系。他首先将脸与面具视为统一主题(第一章);接着按时间进程并渐次交叠地论述面具在宗教祭礼的起源,并随之开启史前史时期的脸部文化史考察(第二章);以及在殖民时期,因为西方人对民族学研究兴趣的增加,面具作为异域珍品在博物馆重现的研究(第三章);随后,贝尔廷考察了脸从古希腊罗马到近代戏剧上的脸、面具和角色扮演的变化(第四章);并关注了古典时期面相学到其科学遗产颅相学和脑部研究:从约翰·卡斯帕·拉瓦特尔(Johann Caspar Lavater)的面相学对人脸和心灵、情感及其艺术表达关系的研究,到后面相时代,查尔斯·贝尔(Charles Bell)和查尔斯·达尔文致力于脸肌肉运动与头骨的生理和社会行为特征的研究,直至近期神经科学家忽略脸是内在生命的重要外部表达,而只专注于大脑的研究(第五章);最后,贝尔廷讨论了进入现代之后,面具作为陌生和不可理解的事物,进入人们对怀旧、悼亡的体验之中(第六、七章)。

事实上,脸和面具都可以被理解为显现在某个表面(surface)上的图像。只是脸是天然的皮肤,而面具是人工制品;而且,相对于面具只有一种固定不变的面部表情,脸部处于永不停歇的表情变化中。只有在死亡后,脸才通过死亡面具成为某个恒久不变时刻的再现。

虽然人的大脑可以对脸进行识别,并解读他的年龄、性别,但人的表达和自我之间的关系是很难洞察的。因此,人脸更像一个通过表情、目光和声音扮演角色的舞台,而非一面折射内心生命的镜子(35页)。

“肖像与面具:作为再现的脸”

第二部分涉及再现脸的肖像和面具。不同于传统艺术史对肖像画的研究,贝尔廷视肖像为内在生命的外在表现象征,即面具或角色。他强调肖像的面具性,认为虽然图像比脸存在时间久远,但却无法弥补其生命的空白,因为肖像画无论多么逼真地再现脸,它只能被限制在一个没有生命的表面(第八章);相较于肖像是对终将消亡生命的记忆图像,画面中的脸具有物的持久性,掩盖了死亡的残酷面目,而象征死亡的骷髅则不戴任何面具,昭示了肉身必朽的真相(第九章);随后,贝尔廷按时间发展简要梳理了欧洲从圣像到肖像绘画的历史(第十章);特别举例文艺复兴和巴洛克时期重要的自画像画家如丢勒、卡拉瓦乔、伦勃朗、普桑等的作品(第十二章)。贝尔廷另外关注的是两位二十世纪先锋艺术家弗朗西斯·培根(Francis Bacon)和霍尔赫·莫尔德(Jorge Molder)。培根扭曲的肖像画赋予观者一种强烈的感受:这张脸正在通过表情来挣脱描摹的面具,如同这章的副标题“挣脱牢笼的脸”,从而揭开面具并重新获得生命力(第十三章)。最后一章贝尔廷通过葡萄牙艺术家莫尔德的摄影作品,从肖像绘画转移到肖像摄影:虽然在技术上摄影能提供与脸更大的相似性,但它也只能封存画面定格的瞬间。而新媒体,如电影、电视同样受限于拍摄的固定时间段。新媒体肖像作品仍然无法摆脱再现瞬息变化脸的危机(第十四章)。

在序言中,贝尔廷便提出,“其他的文化拥有面具,而欧洲人发明了面具的替代形式——肖像画”(11页)。肖像画是圣像画的一种衍生物,这一欧洲早期近代艺术特征应归结于基督教圣像画传统,其中罗马圣彼得大教堂的“维罗尼卡圣帕”(Sudarium)是其发端。在耶稣背负十字架前往各各他(Golgotha)途中,圣维罗尼卡曾用一方手帕为他拂拭脸上的血迹和汗水,于是耶稣的面容就被印在这块方帕上(圣维罗尼卡的名字暗指“真实图像”,vera iconia)。在肖像画诞生早期,弗兰德斯许多画家都曾以“维罗尼卡圣帕”为题材进行创作,这些作品从对耶稣面部(包括头发和胡须)的单独呈现——仿佛是在布面上印制的面具——逐渐发展为半身像。随后,圣像也逐渐转化为通过画面再现一张以生活为原型的真实脸的肖像画(164页)。区别于圣像画,欧洲近代早期肖像画画家一方面将圣像画的正面像转变为不同角度的侧面肖像,使被表现的人物脱离平面,赢得“在场”的行为空间;另一方面则通过对目光的重新发现,使肖像从圣人面容转变为正在通过目光注视世界的个体化脸。正如潘诺夫斯基对文艺复兴艺术区别于中世纪艺术的论述:“在主客体之间有了距离,它客观化了对象,并人格化了主体。” “主体”(subject)和“对象”(object)的拉丁文是subiectum和obiectum,它们的前缀“sub”和“ob”分别意为“里面”和“对面”,“iectum”则意为“投射”。通过建立与观者的距离和空间,也通过加强人物内省的目光描绘,肖像画实现了主观描绘(Subjektbeschreibung),强调被描绘对象的主体性。虽然木板没有生命,而描绘在木板上的肖像也只是以脸为原型的面具,但它却创造出一种个体化的生命(166页),从而也体现了欧洲近代早期人新的自我意识。

“媒体与面具:脸的生产”

在全书第三部分也是最后一部分,贝尔廷提出脸和面具在当前新媒体下——视频、活动影像与电影(十七、十八章)、波普艺术(二十章)、虚拟网络空间(二十一章)——的命运问题。在公共领域,自然之脸越来越多被媒体脸排挤,人脸已经被训练到习惯在镜头前变成合适的面具,如同我们在梦露照片上看到的那样,面具脸和活泼的身体强烈分离,脸日趋模式化、扁平化,变得日益空洞和贫乏(十五章);数字革命也让脸图像无限制生产和过度传播,伴随着图像印刷和影视作品的传播,随之建立起对大众面孔的监管(十六章)和对名人的脸部崇拜(二十章)。新时代中,无论是电影导演谢尔盖·爱森斯坦、英格玛·伯格曼,视频艺术家布鲁斯·瑙曼(Bruce Naumann)、白南准,还是画家查克·克洛斯(Chuck Close)都试图逃离对脸部再现如面具生产般的监狱(十七、十八、十九章)。

第三部分媒体脸的主角是公众人物的脸。贝尔廷指出,政治或影视领域的“明星脸”的图像并不面向单独观看的个体,而是面对大众,明星脸是代表大众的集体面孔。天安门城楼上的毛泽东肖像是贝尔廷这本着眼欧洲的文化史著作少数投向欧洲视野以外的例子。自1949年中华人民共和国成立之年起,毛泽东画像就被悬挂在天安门城楼上,始终巍然不动。沃霍尔的“毛泽东系列”正出现在波普艺术流行的上世纪七十年代。毫无疑问,天安门城楼上的毛泽东画像与沃霍尔的毛泽东像是两种有本质区别的社会制度的化身,大尺幅的油画作品也被转变为可以大量复制的机械印刷品,政治人物脸的图像从政治宣传变为消费者购买的商品。但两者相同的是毛泽东那凛然端庄的脸的面具特征。

此外,当今的读者会注意到脸书(facebook)或其他社交媒体的使用者可以用图像也可以使用文字再现他们的世界。但“脸书”的特别之处在于它使用了“脸”作为名称。然而,“脸书”用户不一定用他们脸部肖像,特别是自拍像,作为代表自我的头像,而更多用一些个性化的表达方式。人们表达自我的方式更加多样和模糊。

正如贝尔廷在序言和后记所说,“脸”是超越各种边界的汗漫无际的主题(359页)。因为脸本身是极其复杂的表面,与其说是人物内心的镜子,倒不如说是其角色扮演之舞台。因而,这本《脸的历史》毋宁说是一本前所未有深入探讨欧洲面具文化史的著作。无论是对专业人士,还是普通读者,它都是值得推荐的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司