- +1

回家的钥匙:巴勒斯坦难民问题与埃达难民营行纪

一、热度退却的巴以问题?

对于1980年代末出生的中国人来说,巴以问题曾经是童年记忆里国际新闻的绝对热点。第一次巴勒斯坦大起义(因提法达)爆发于我出生之前的那一年。从我刚刚能看懂新闻联播到后来进入大学学习希伯来语专业的这些年,一个个我自己和同龄人耳熟能详的历史事件接连发生,作为新闻话题成为我们作为旁观者的记忆:奥斯陆协议、“和平进程”、拉宾遇刺、右翼犹太定居者对希伯伦清真寺的袭击、哈马斯针对以色列平民的公交车爆炸、定居点建设、隔离墙、第二次巴勒斯坦大起义、阿拉法特逝世、以色列从加沙撤离。再到后来,法塔赫和哈马斯的内部纷争,哈马斯的火箭弹,以色列空袭加沙留下的残垣断壁,以及近两三年对现实和未来愈发失去希望的巴勒斯坦年轻人的抗议和部分暴力行为,让巴以昙花一现的“和平”前景成为二十多年前的老黄历。同时,这些现实也提醒着我们:今天的巴以并不比过去的几十年更平静。

近几年来,大家对于巴以冲突的关注似乎淡化了一些,这也很好理解。21世纪的头20年,世界并不太平,从2003年美国入侵伊拉克开始,中东地区的动荡旷日持久,波及的范围也越来越广,最不缺的就是头条级别的地区和世界性议题。伊斯兰国、叙利亚内战、什叶派和逊尼派的冲突,当然还有外部势力的干预,让中东地区算得上和平稳定的国家屈指可数。同样是在这几年,巴以冲突中的以色列一方趁势成功在媒体和舆论上摘掉了“战乱”、“冲突”的帽子,并被贴上了“创新”和“旅游天堂”的标签。而冲突的另一方巴勒斯坦,就连几年前加入联合国的努力,也没有在我们这里吸引太多眼球。偶尔出现在新闻里的巴勒斯坦人刀刺、袭击以色列人(特别是军警)事件和以方的反击,在泛滥的恐怖主义和多个国家连绵不断的内战——特别是随之而来、困扰西方世界的中东难民危机——面前,似乎只能算“小打小闹”了。

在难民问题上,巴(阿)以冲突恐怕是“老前辈”了。只不过随着时间的流逝,巴勒斯坦难民问题给我们带来的冲击力好像远没有新近的中东难民危机那么大。这些话题离我们很遥远:难民营、占领军、定居点,这些一定程度上彼此相伴相生的名词,似乎只有巴、以当事人才能以截然不同的立场和情感,去体味其背后有血有肉的记忆和现实。作为旁观者,我们很少有机会去走近这些人,走进巴勒斯坦难民营,向他们的生活投去短暂的一瞥。或许,在这样的一瞥当中,那个曾经大家耳熟能详的巴以问题,能够在新闻报道之外显现出一个更加丰满的轮廓。

今天就请大家和我一起短暂回顾一下巴勒斯坦难民营形成的背景,然后走进紧邻耶路撒冷的约旦河西岸埃达难民营(Ayda Refugee Camp)。

二、以色列建国、巴勒斯坦难民与占领

限于篇幅,在这里只能以三言两语勾勒一下巴勒斯坦难民问题的大背景。十九世纪后半期的欧洲,民族主义思想风起云涌,与此同时,欧洲社会的反犹传统并未随着西欧犹太人进行自我同化的努力而淡化。这两者都对犹太复国主义(或音译称锡安主义)在欧洲的诞生和壮大产生了关键性的影响。“回归”心目中两千年前的祖地,建立属于自己的国家,慢慢成为了早期犹太复国主义者们的共识。而对于在奥斯曼帝国几个世纪统治下的巴勒斯坦的各族居民而言,犹太移民并不陌生:15世纪从南欧被驱逐出去的犹太人,有些就迁居于包括巴勒斯坦的奥斯曼土地之上。但是,犹太复国主义的移民和过去的宗教移民颇有区别,新的移民似乎更像是某种“移殖民”:他们代表着欧洲更先进的现代文明,带着在巴勒斯坦发展独立社区的决心,购买土地、建立自治机构和准军事组织、与后来代替奥斯曼的英国委任统治当局合作和斗争,赢得了西方势力的部分支持(如一百年前的《贝尔福宣言》)。几十年内,巴勒斯坦的犹太社区俨然已经具备了一个国家机器的雏形。

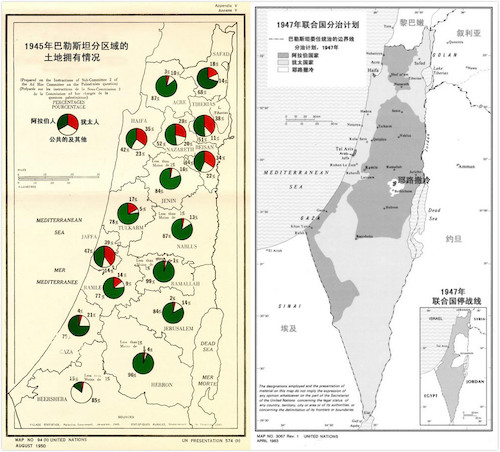

但是,这个国家雏形还缺少土地和人民。虽然二战后的移民让巴勒斯坦的犹太人口剧增到了总人口的三分之一,但直到1947年联合国分治决议出台时,他们已经买下的土地仍然只有总面积的7%。联合国决议雪中送炭,将巴勒斯坦全境的55%分配给了即将诞生的犹太国家。在这些分来的土地上,犹太人在当时并不是绝对多数,这使得巴勒斯坦阿拉伯人的去向变成了一个重要而又悬而未决的问题。如何让这些阿拉伯人不对新国家的犹太属性构成阻碍?根据以色列左翼历史学家依兰·帕佩(Ilan Pappe/אילן פפה)的研究,早在1948年5月16日阿拉伯联军发起战争之前的几个月,新近成立的犹太国家就已经开启了驱逐巴勒斯坦城市和乡村居民的行动。到第一次中东战争结束之时,以色列不仅保住了联合国分配的55%,还占领了全境的另23%,总计78%的土地。在这一过程中,七十余万巴勒斯坦阿拉伯人离开家园,而他们的土地、房屋、店铺、商行,大多被分配给了犹太人,特别是新移民。(帕佩 2011,第15-45页)。虽然以色列指出有些阿拉伯人的离开纯属自愿,但在第一次中东战争中的某些集体暴力行为(如Deir Yassin屠村事件)恐怕也加剧了巴勒斯坦人的恐慌,促使其不得不逃离战火。总之,在被以色列视为祖先的古代犹太被强权罗马驱逐出犹大(Judea)地区两千年后,在西方列强和新诞生的联合国的帮助下,新以色列成功地让巴勒斯坦的阿拉伯穆斯林和基督徒遭受到了同样的命运,历史的“黑色幽默”令人唏嘘。

虽然约旦的巴勒斯坦难民大多拥有所在国国籍和公民权,但在黎巴嫩、叙利亚、沙特等国的巴勒斯坦难民一直以来都不能享受与当地公民平等的权利,无家无国,可谓是最脆弱的群体。最极端的例子莫过于1982年以色列和黎巴嫩的战争。以军的战争目标之一就是打击在黎巴嫩的巴解组织,在此过程中,以军纵容、协助黎巴嫩的基督教武装组织长枪党,酿成了震惊世界的贝鲁特难民营大屠杀,造成多达数千巴勒斯坦难民死亡。(Peteet 2005,第143页)

而在奥斯陆协议和巴以隔离墙建设之后,加沙和大多数约旦河西岸的难民营(除耶路撒冷市郊的Shuafat难民营)变成了所谓A区(即巴勒斯坦官方直管地区)的一部分——这些难民也变成了自己尚未真正独立的“国家”内的居民。两地加在一起,难民总数逾二百万。需要指出的是,这些后来形成的“内部”难民,同样是背井离乡者的后代,他们的祖籍大多在最早被占领或被战乱侵袭的地区,这些地区当中很多早已成为了当今以色列国的一部分。

最后,提到难民营,不能不提占领军。在西岸和加沙,难民营和其他地区一样面临着以色列军事占领无时无刻的影响——而对于许多人来说,这或许是他们唯一熟悉的生活方式。说到这里我们需要澄清一个事实:有时候我们可能会误以为1990年代初期的巴以“和平进程”是两个独立国家试图建立正常的关系,好比以色列与埃及、约旦走过的历史一样。实际上,巴以和平进程的背景是以色列对巴勒斯坦阿拉伯土地二十年(自第三次中东战争)到四十年(根据联合国分治决议)的全面占领,其本质是以色列对约旦河西岸和加沙逐步解除占领、允许巴勒斯坦独立国家在约旦河西岸和加沙真正建立的过程。然而,这一过程并不顺利。在哈马斯主政加沙这一事实上内政独立的地带后,“战争”和“围困”成为了双边交往的主题。而在西岸,“和平进程”亦早已陷入停滞。五十年来,西岸和东耶路撒冷的犹太定居点早已全面开花,数十万犹太定居者居住在这些国际社会眼中“巴勒斯坦国”疆界之内的C区——也就是完全由以色列管控、巴勒斯坦人基本禁止入内的区域,而这一区域占约旦河西岸总面积的一半以上。在复国主义历史观里,西岸地区恰恰是两三千年前以色列、犹大两个王国实际上的核心范围,在犹太教上意义也很关键,以色列又怎会主动放弃?

即便是巴勒斯坦全面民事管理的A区,在第二次巴勒斯坦大起义以来也已经不再是以色列军警的禁区。以抓捕嫌犯的名义,以色列军警偶尔会夜间突袭,由此产生的流血事件触目惊心。此外,这些区域往往被隔离墙和核查点团团围住。不难推测,在这种情势下,巴勒斯坦人在经济和个人发展上,面临着难以想象的困境。

我最近探访的埃达难民营,便是以色列军警与巴勒斯坦居民对峙的前沿,也是巴方境遇得到突出体现的地方。

三、埃达难民营之行

埃达难民营位于耶路撒冷以南大约十公里,目前是巴勒斯坦伯利恒地区的一部分,紧邻隔离墙。0.1平方公里的土地上居住了多达5500名居民。他们大多是1948年和1967年两次战争的难民及其后代,多数来自耶路撒冷和希伯伦地区的村落。目前,该难民营的日常运营、水电和教育等服务,由巴勒斯坦机构和联合国相关组织负责管理。Ayda一词来源于当地战前一家著名的咖啡馆,因为这个词与阿拉伯语“回归”一词(awda)类似,所以居民将这一名字保存至今,以体现他们力图回归家园的遥远梦想。(参见Ayda Camp Profile)。

回家是这个难民营的最大主题。难民营的大门上顶着一枚巨大的钥匙,上面写着:非卖品。

“50号帐篷,就在我左边,这是我的新世界/它与我共享我的记忆/50号帐篷,就在我左边,是我的现在/但它太拥挤,容不下一个未来……”(引自Pateet 2005,第一页)。

然而,人们很快意识到这些难民短时间内不可能回到家园。于是在联合国有关机构的帮助下,难民营里建起了固定房屋。后来随着人口增长,居民们在原有房屋的基础上层层加盖,巷道狭窄,其安全隐患可想而知。

除了房屋结构和防火防灾方面的隐患,埃达难民营在水、电、教育和医疗方面也面临着许多困难。更重要的是在占领、封锁以及内部缺乏协调等阴霾之下,巴勒斯坦整体经济发展水平滞后,发展速度不稳,年轻人失业率长期高达数十个百分点。许多难民营居民需要取得特殊的许可,每天通过核查点去以色列一方从事建筑业等体力劳动,而收入仅为以色列平均工资的三、四分之一。近几年来年轻人主导的抗议示威事件频发,经济和个人发展的制约实乃重要元素。陷入绝境的巴勒斯坦年轻人不得不走上抵抗的道路,而难民营中甚至可以看见某些极端组织打出“圣战”旗号招收新成员的广告,令人着实不安。

但巴勒斯坦建国运动更加深远的背景不是宗教战争,而是民族解放以及社会主义运动。在埃达难民营里,我们更常看见早期巴勒斯坦抵抗组织成员的头像、难民营内被杀居民的纪念像以及各类关于抵抗、自由和回归家园的涂鸦艺术作品。

埃达难民营最具特色的景观莫过于隔离墙本身。艺术家们用涂鸦将冷冰冰的隔离墙装点成了一道画卷。虽然有些巴勒斯坦人反对将“丑恶”的隔离墙美化,但必须承认,涂鸦给游人带来的视觉震撼为外来者带来了解、反思巴以问题的动力。

结语

埃达难民营只是诸多巴勒斯坦难民营之一。因为紧邻隔离墙,埃达难民营十几年来成为了巴以冲突的一个缩影。中国人了解中东、了解巴以,如果只在耶路撒冷的西墙和教堂前驻足,在纳粹屠犹纪念馆内叹息,在购物街流连忘返,那么我们就只看到了这个地区的一个侧面,虽然重要,但还不够。在此之外,还有另一个故事,另一种境遇,另一群人,梦想着另一个未来。他们的境遇和希冀,我们中国人的父辈祖辈并不陌生:民族解放、繁荣富强。其中最为边缘的那一群人,几十年后,心中还存着那一把回家的钥匙。

扩展阅读:

Brenner, Michael. Zionism: A Brief History. Markus Wiener Publishers, 2003.

Cohn-Sherbok, Dan. Introduction to Zionism and Israel: From Ideology to History. London: Continuum, 2011

Pappe, Ilan. The Forgotten Palestinians: A History of the Palestinians in Israel. New Haven, CT: Yale University Press. 2011

A History of Modern Palestine: One land, Two Peoples. Cambridge University Press, 2004.

The Ethnic Cleansing of Palestine. London and New York: Oneworld, 2006.

Peteet, Julie Marie. Landscape of Hope and Despair: Palestinian Refugee Camps. University of Pennsylvania Press, 2005. (主要涉及黎巴嫩的难民营)

Prior, Michael. Zionism and the State of Israel: A Moral Inquiry. Routledge, 2005.

王宇. 《析以色列对境内阿拉伯少数民族的政策》.《国际论坛》,2014,16(06):71-76+79

The Applied Research Institute--Jerusalem, “Ayda Camp Profile.”2010.

(本文作者系哈佛大学近东语言文学系博士生,耶路撒冷奥尔布赖特考古所访问研究员。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司