- +1

杨德昌十五周年祭,一生只拍八部半

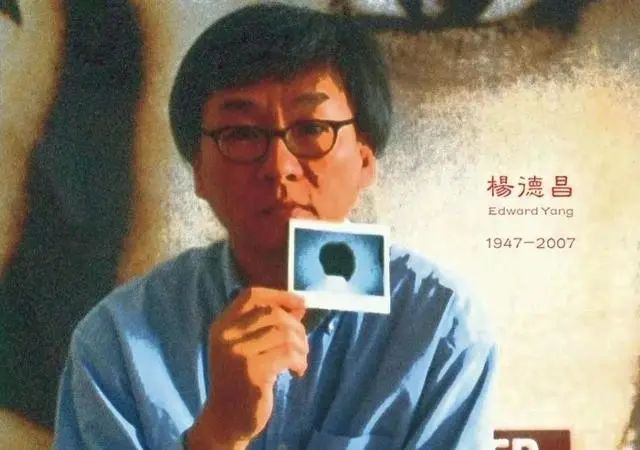

杨德昌,台湾电影新浪潮代表人物,被誉为“九十年代最具影响力的台湾大师之一”、“台湾社会的手术灯”、“台湾之光”。外界赋予了他种种的名号,与极高的赞扬,但拨开这些沙丽,他本人,是一个一生只拍过八部半影片的导演。

《海滩的一天》、《光阴的故事》、《独立时代》、《青梅竹马》、《麻将》、《恐怖分子》、《牯岭街少年杀人事件》、《一一》以及未完成的动画作品《追风》。

跨越二十四载的创作生涯让他收获了戛纳电影节主竞赛单元的最佳导演,金马影展最佳剧情片、最佳原创剧本数次,还有华语电影传媒最佳电影、最佳导演,东京国际电影节费比西奖、电影节评委会大奖,并达成了每部作品都获对岸影展提名的满贯。放眼台湾电影,这是前无古人,现无继者的成就。

转载自:十一號電影誌

编辑:抛开书本编辑部

杨德昌的作品中,都充满了批判的味道。这点仅从他对影片的命名上,也可观测出一二。“独立”、“恐怖”、“杀人事件”,让人在观影前就能感到严肃的气息。他走进人性深处,贴近社会现实,毫不美化魔幻的生活与人们精神世界的扭曲。不过批判与人文关怀并不冲突,质朴的镜头与真诚的表达下,是他流露出的慈悲。

从小人物视点出发,通过讲最真实的感受、拍最细微的抉择,一步步带观众去看大世界下的普通人。爱情、友谊、家人、理想;相爱、相聚、分离、破碎。是故事也是现实。

杨德昌电影中的角色离我们从不遥远,那些琐碎、挣扎的时刻,就是每个人都会经历的瞬间。不设门槛的影片,让人人都能共情。因为他关爱的是世界,是生命。

杨德昌的脾气之差,让横扫10项对岸影展提名的《牯岭街少年杀人事件》一度进行不下去。七个月的拍摄,现场骂走演员、让张震撞墙四十余次,后期配音录制长达数月,一度生气到要和年仅14岁的孩子“单挑”,现场工作人员表示没有一天不在夹杂着国语、台语、英语的骂声中度过。

但就是这样狂躁、严格的导演,创作出了影史留名的佳作。

张震也在一次采访中直言:在我的人生里,杨导扮演着非常重要的角色,从某个层面来看,他就是我的模范,我所追求的,正是他那个样子。我一直觉得,他除了思路敏捷外,同时也很帅、很不一样、很有魅力,老是戴着眼镜和棒球帽,穿那样的衣服,就像是卡通片里的英雄人物活生生地出现在你身边。尽管对他的认识并没有那么深入,但他的精神却深深地埋藏在我的心里。

在杨德昌导演逝世的十五年里,《寻找杨德昌》、《再见,杨德昌》、《十年,再见杨德昌》、《当电影照映时代:侯孝贤和杨德昌》、《关于生活:台湾新电影和杨德昌》、《一一重现:杨德昌》、《杨德昌的电影世界》等多部电影、书籍层出不穷。

知名导演贾樟柯也在杨德昌导演身后三年时,撰写了一篇名为《杨德昌:他的枪声,他的孤独》以表追思。

〈杨德昌:听他的枪声,看他的孤独〉

贾樟柯文

我到现在都不明白,那天为什麽没有主动走上去,跟杨德昌导演打个招呼。

那是1998年10月,在釜山电影节。杨德昌导演带著他的电影计画《一一》参加。这是一个为新电影融资的项目,因为是第一届,所以主办方邀请了很多导演。我带著《月台》前往参加的时候,才知道还有很多前辈遵演也在其中。那一年田壮壮导演和江志强先生带著《狼灾记》,关锦鹏导演带著《有时跳舞》也在釜山.12年过去,田壮壮导演执著如初,他在去年终于完成了《狼灾记》。而杨德昌导演,他为我们留下杰作《一一》人却已经走了三年。

我还清晰地记得离开釜山的那个早晨,酒店外面零散站著几个人,大家在等大会派来的车接了去机场。杨德昌拖著行李从酒店大堂出来我一眼认出了他。他一个人孤零零地站在那儿,个子很高,戴著眼镜。我一直注意著他,直到他上了一辆汽车走远。这是我第一次见到他,也是最后一次。他去世以后,我常问自己:那天,为什麽不上去和他打个招呼?和他讲讲话?

看杨德昌的电影,是从《牯岭街少年杀人事件》开始的。其中有一幕,青年男女在郊外漫步,突然远处传来清脆的枪声,他们停下来,枪声在寂寥的郊野迴响。远处,一对军人趴在地上,端著步枪在打靶射击。这一幕让我瞬间回到我的童年时代。

在大陆,在我家乡的郊野也常会看到民兵打靶。那时候,我们的日常生活裡还有军事化生活的痕迹,还有对战争的恐惧和防备。整个县城,每一个国营单位都有一个民兵组织,我的母亲就是他们糖业烟草公司的民兵排长。平时县城裡的人们酿酒、卖香烟、生产拖拉机配件、造纸印刷.....有谁会想起在他们的仓库裡,其实还藏著一些步枪,这些枪是为了抵缧台湾打过来的,或许也是准备我们打过去的。

没想到我在杨德昌的电影裡也看到了熟悉的打靶的幕,电影裡少年与少女看一群人匍匐在地上,对著靶子射击。作为观众我知道,他们最大的假想敌当然是大陆的共军。从杨德昌的电影裡,我们第一次看到原来两岸有著相同的生活、无论是共军的“群众”还是国军的“民众”原来我们有著相同的紧张、相同的对对方的防备。这一下子增加了我和台湾电影的亲近感,不知道为什麽,突然有了一种自己人的感觉。原来,我们这么相像。

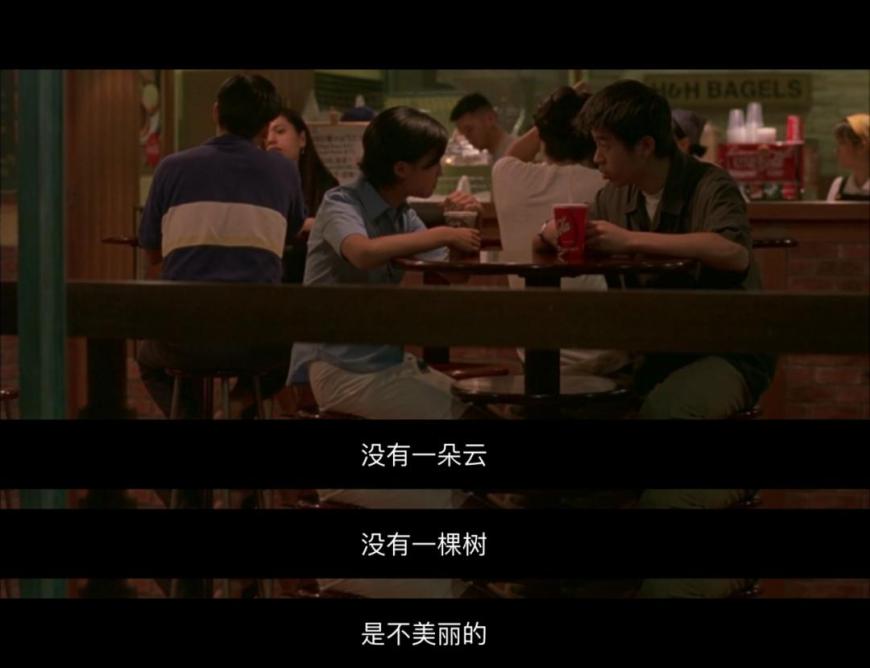

两年之后,我在巴黎看到了 《一一》。那时候我滞留法国,在巴黎等去多伦多电影节的签证。一个无比无聊的下午,不想在屋裡傻待著看雨,便出门习惯性地去了庞毕度中心旁边的那家MK2影院。远远地看见弯曲排队的人群,人人雨中静立庄严如等待移民签证。不,他们是在等著看杨德昌的《一一》,能有什麽更比这一幕更让电电影工作者感动呢?我排在队伍中,于是眼前捧场的观众中有了自己人在《一一》之前,从《恐怖份子》到《麻将》,杨德昌一直试图用一部电影来归纳全部的生活,想用一部电影讲述清楚他眼中的台湾的全部。但,这可能吗?《一一》做到了,杨德昌告诉我们:一部电影可以解释整个世界,一部电影也可以囊括中国社会的全部。

杨德昌在《一一》裡找到了观察中国社会非常重要的钥匙那就是人际关係。家庭关係中的陌生与熟悉,同事关係中的亲近与距离,太太,情人,过去的自己,现在的自己还有模糊的未来《一一》通过中国人特有的侵入他人生活的亲密人际连接,呈现出在运动著、发著热的人际关係中,原来埋藏著感情上的冰冷中国有一句话是“天妒英才”,或许就是因为《一一》说清楚了我们生活裡的一切,他为我们揭开了生活的谜底,完成了他的使命,所以也就离开了我们。

两年前在法国南特电影节,我见到了杨导的太太和他们的小孩那是影展安排的纪念杨德昌的会议。候孝贤导演在上面发言,杨导的儿子在下面拿著游戏机一直低头在玩,远望去,犹如他父亲一样的孤单背影。魏德圣导演在《海角七号》 拿到亚洲电影大奖的时候,他流著泪说:想念杨导。戴立忍导演在《不能没有你》拿到金马奖的时候,他流著泪说:感谢杨导。

两周前,我在卢卡诺电影节领取荣誉金豹奖。颁奖后,朋友们围著看我手裡的小豹子。英国影评人汤尼 •雷恩突然神情黯淡下来,他说:有一年杨德昌得了金豹奖,他陪他去苏黎士转机。杨导一路上拿著“豹”的尾巴,没想到还没到苏黎士“豹”尾便掉了下来。大家笑了笑,但之后的一刻变得异常安静,我们谁都没有讲话。我想那一瞬间,我们都想起了他,思念著他。我真的很后悔,在釜山没有跟他打招呼,没有亲口对他说:杨导,我喜欢你的电影!现在,我只要一个人独自看DVD,看《一一》的时候,就会想起那个下午,想起他高高的个子和他的孤独。

-原载于《中国週刊杂志》

杨德昌导演 (1947.11.06 - 2007.6.29)逝世14週年

时光匆匆,斯人已逝,但作品永存。或许当我们走进电影院,看到银幕亮起之时,都会想起杨德昌,想起《一一》中关于电影对生命的赋能,想起《牯岭街少年杀人事件》中小四手持电筒的那束光,在幽幽暗夜中一直向着光亮的尽头走去。

原标题:《杨德昌十五周年祭,一生只拍八部半》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司