- +1

李公明︱一周书记:印度“庶民研究”的政治与……恐惧

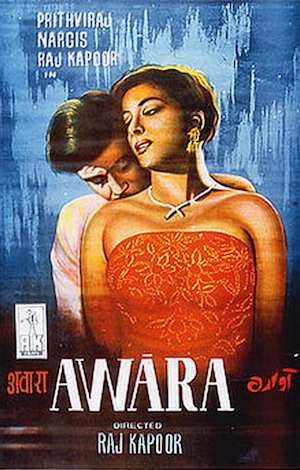

十多年前去印度,印象很深的视觉政治景观是在飞扬的尘土与拥挤喧嚣的汽车、三轮车、手推车和人流之间不时闪现的民主竞选海报,那种感受中蕴含多重况味:亚洲与西方、先进与落后、庶民与精英、印度与中国,当时的感受是如此强烈,以致决心回去要好好研究印度的现代性问题。后来当然没有实现这个愿望,只是知道不可忘记存在着这个同属亚洲中的“他者”作为一种认识自我的参照系。近日在北京开会,走在冬夜降温的凛冽寒风中猛然想起印度的贫民窟与流浪汉问题,这两天正在阅读和思考的印度“庶民政治”的概念又袭上心头。庶民是身份与血统固化与社会压迫的产物,在印度电影《流浪者》中大法官拉贡纳特信奉的是“血统论”哲学:“好人的儿子一定是好人;贼的儿子一定是贼”,结果受到命运的强烈嘲弄;电影中的《拉兹之歌》是对庶民命运的既认同又抗争:“我是流浪儿,/ 命运领着我向前奔。/ 我是流浪儿,/ 我不瞒你,/ 我是流浪儿。”印度庶民政治在很大程度上产生于被现代性浪潮冲刷到城市边缘的贫困者、无依者,他们在寒冬中流离失所的情景深刻地折射出所谓国家共识与治理合法性的消失。印度建筑师和社会运动家贾伊·森(Jai Sen)称城市贫民窟是“意外之城”,是在城市宏伟蓝图的遮盖下存在的另一座城市,前者既要依赖它,又不愿意坦白地承认它;时刻都想淘汰它,但又不得不发展它。那么,这“意外之城”中的居住者还是历史发展的动力吗?抑或是等待被新的政治形式收编的城市无产者?他们仍能缔造自己的命运吗?当许多“被启蒙”的印度人在面对贫民窟美学声称自己感到震惊时,他们是否也震惊于从中看到了自己扭曲的形像?(见阿希什·拉贾德雅克萨主编《你不属于:印度电影的过去与未来》,27~28页,上海人民出版社,2012年) 毫无疑问,这些问题在今夜的寒风中显得格外尖锐和凄厉。

印度的“庶民”这个概念是庶民学派从葛兰西《狱中札记》中的术语“庶民”( Subaltern)挪用而来,指的是处于社会边缘的各类群体,与我们比较习用的“弱势群体”或“底层社会”大致相同,但在印度的“庶民研究”中有其特殊性:它缘起于一群印度历史学家对长期主宰史学界的精英史观的不满与造反,提出研究“人民”的贡献,用我们过去的话来说就是“要把被颠倒的历史再颠倒过来”,目标就是要发掘被遮蔽的庶民历史及庶民的主体性。但是,更重要的问题是如何从历史叙事中的被遮蔽、被压抑延伸到现实政治中的被压抑,庶民作为一个群体的自我经验与政治诉求如何才能得到表述。以“庶民研究”为名的历史研究学派的发展轨迹令我这个历史系毕业的老学生深感着迷:很难想象历史研究中一个学派的产生竟然是由一场以夺取土地为主要目标的农民武装起义所引起的,1967年发生在印度西孟加拉邦纳萨尔巴里的武装农民起义被武力镇压了,但是却产生了一种闪烁着政治锋芒的批判文化,关于庶民的历史研究就是其中的一部分;而继续往前走的结果就是对庶民阶层在现实政治中的角色和主体性问题的研究,是对庶民阶层在现实中如何发出曾经被认为难以发出的声音的分析,尤其是对庶民如何面对恐惧和失败的思考——这条印度路径连结着历史学的造反与造反的政治学,是非常复杂而独特的亚洲现代性经验及思想图谱中的一条有重要意义的思想轨迹。

梁捷 、陈韵主编的《少数人的恐惧: 印度思想读本》(拉纳吉特·古哈等著,任其然等译,商务印书馆,2017年7月)为了解上述印度思想图景提供了很好的阅读文本,该书中有多篇论文源于“庶民研究”这个历史学派,涉及从历史研究到民族学、社会学、政治学、艺术学、心理学以及国际反恐政治等领域,收入了拉纳吉特·古哈、阿尔君·阿帕杜莱、迪佩什·查卡拉巴提等当代印度最重要、最有影响力的学者与思想家的代表性研究论文,应该说是比较有分量地反映了印度当代学术界、思想界中的左翼批判文化的声音。正如帕沙·查特吉在为中文版撰写的“前言”中所说,“这些文章集结起来,将会给中文世界的读者带来对一个在过去三十年间,在印度成形的敏锐的政治批评学术文化的初步印象”。所谓“敏锐的政治批评学术文化”,不也正是我们在当下所亟须思考的重要议题吗?帕沙·查特吉在“前言”中谈到“庶民研究所处的更广泛的政治条件在过去三十年中也发生了巨大变化”,早期的左翼学者坚信印度的政治秩序缺乏民意基础,但是自90年代初期施行的经济自由化使人们开始意识到民主选举对政治可以施加影响,企业资本在城市的公民社会中获得了正当性,因此“当代印度农民需要在一个全新的民主公民身份框架中被理解。这一公民身份是复杂而分化的,甚至可能与西方自由民主社会中规范性的公民身份观念有着根本的差异,但这依然是一种公民身份,而不是臣民身份。庶民特性需要加以重新定义”。(8页)在本文中他还谈到在印度今日常见的设置路障、扰乱火车运行、破坏财产、火烧车辆、攻击政府官员或警察等群众骚乱景观,认为虽然这些手法同农民叛乱的古老手法有联系,但是不能继续在传统的农民暴动理论范式中理解这些当代的大众政治行为,因为统治者和臣民的关系以及政治大众的构造都已经发生了变化。(13页)这可以看作是在历史学与政治之间的敏锐观察与反思的例子。有意思的是,迪佩什·查卡拉巴提在该书结尾的文章中也谈到这个问题,他认为在印度民主斗争中“都会将公共‘失序’作为宪政民主结构内的政治谈判的一种途径。……在印度,成功的政党必须有能力在街头制造混乱,这是他们公开己方要求并促成其实现的一种方法”。(321页)这应当有助于我们认识南亚语境中民主制度下的治、乱现象。

从历史学的角度来看,庶民研究既反对来自英国的殖民主义的精英历史叙事,同时也反对源自本土的民族主义精英叙事,尤其是后者对我们的历史研究会有更多的启发。帕沙·查特吉认为该书中沙希德·阿明的《甘地作为圣雄》是一个极佳的例子,“该文向我们展示了农民阶层自身是如何通过传播流言而建构出了一个具有超凡灵修力量的圣人甘地形象的。这与民族主义叙述中的甘地将反殖民政治的信息带到印度农民中来的情形全然不同。20世纪80年代以来,有很多庶民研究学派的历史著作试图用殖民地时代的农民起义和农民参与建国运动的叙述来向我们展示,庶民阶层与精英阶层有着全然不同的政治要求、目标与语汇。换言之,这些史学家企图论证,庶民阶层本身就是政治行为者。”(4页)在20世纪中国史研究中,是否同样存在庶民与精英的差异性与独立性,甚至在我们的研究术语中,是否应该重新思考“庶民”这个概念的正当性,恐怕也有反思的必要。查特吉最后提醒读者不应把本文集当作一个已经逝去的时代的纪录来读,“庶民研究是自身时代的产物;另一个时代呼唤其他课题。然而,它所倡导的政治批评的学术文化仍很活跃,并需要我们尽力捍卫”。(18页)最后还是回到了活跃的政治批评的学术文化。

阿尔君·阿帕杜莱的《少数人的恐惧:一篇关于愤怒地理学的文章》主要讨论20世纪90年代之后的大规模暴力事件及相关文化,其中谈到在当代的流动社会中身份的不确定性使如何区分“我们”和“他们”变得非常困难,但是“各种形式的不确定性导致了让人无法忍受的焦虑,这种焦虑关系到个人和国家供给(从住房到健康到卫生)的关系,因为这些权益往往直接关系到‘你’是谁和‘他们’是谁”。(250页)随之而来的严重政治问题是,少数群体作为一个晚近的社会学和人口学的分类,激发了对权利(人权、公民权和其他权利)的担忧,也是对国家义务和政治人性边界的检验;一旦被他人视作不必要的人(残疾人,老年人和病人),常常就成了边缘化或种族清洗的首要目标。这样的少数人群是在国家主义的特定环境中形成的,他们是想要被遗忘的记忆,他们标志着各种国家政策的失败,他们是令民族纯净和国家公平的图景感到尴尬的所在,因此也成为了传统意义上的替罪羊;在全球化时代中,陌生人、病人、游牧者和持不同宗教与政治意见者向来都是偏见和排外主义的目标。(274—275页)结果就是造成“少数人的恐惧”和”弱者的恐惧”。

全书最后一篇论文是迪佩什·查卡拉巴提的《<庶民研究>:回溯与怀旧》,该文不仅为我们认识理解“庶民研究”提供了翔实而丰富的背景知识,而且涉及到一些富有生命体验和现实意义的重要议题。庶民研究项目的诞生与20世纪60年代末70年代初的历史氛围直接相关——这是世界各地爆发学生运动、形成了全球性的毛主义氛围(在印度就是纳萨尔派运动)、民权运动及原住民身份权利运动兴起、中国与越南革命激发了关于“农民”这一概念的政治分析的热烈讨论、女权主义学者和思想界开始质疑西方政治哲学界的部分概念术语、西方国家因面临技术工作人口短缺而向昔日殖民地的技术移民敞开了大门、在澳洲出现了关于多元文化主义和文化多样性的辩论的时候。在今天,这些话语和问题已经不在具有震撼力,那么,时间是否已经消磨了《庶民研究》的价值?接下来作者的追问令人感慨:“我们是否需要像雪莱在《意大利来信》中的名言那样,让我们的壮年蹉跎在‘遗忘曾经的蠢事,挽回青春的过错’上?”他提出这样的生命体验问题,是因为这位出生于婆罗门中产阶级家庭的历史学家曾经是印度的“红卫兵”,在他的成人礼上收到的礼物是苏联出版的《资本论》第一卷和北京外文出版社出版的英文版《毛选》。他的回答是在思想的领域中我们应该思考在《庶民研究》中留下的“错误”中如今依然具有启发性的东西,继续追问那些最根本性的问题。(311—313页)那些根本性问题包括庶民如何成为自己历史的主体?庶民通过谁的声音说话?庶民能否或如何发出自己的声音?印度公共秩序的“失序”如何与印度的民主联系在一起?……这些问题在庶民研究中充满了争议,说明了作为标志性刊物的“《庶民研究》激起的对于庶民阶级之生命与政治的广泛兴趣依然在回荡。这本身就是《庶民研究》留下的最为丰厚的遗产”。(323页)在这里我们也不难辨认出我们这一代人中间那些熟悉的身影与声音。

查卡拉巴提几年前在中国接受采访的时候曾经说过一件事:他回加尔各答的时候,在一个他过去一直去散步的公园里,警察在驱赶那些十几年来一直在这里以塑料袋和居民换旧衣服的穷人,因为房地产开发商认为这样会影响他周边开发的地产价值,因此给了警察不少贿赂,远远超过在人行道上售卖旧衣服的穷人能给警察的贿赂。这时他的前毛派朋友说“你应该过来参加我们的斗争,因为你是中产阶级,警察不敢打你”。

这不正是关于印度“庶民研究”的政治与恐惧的最生动的说明吗?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司