- +1

一名小区清洁工“全日制工作”的87天

文/宋佳茗

距离上海恢复正常生活秩序已经一月有余,这座城市正在以迅疾之势回归往日的生机与活力,公司复工马不停蹄、商场陆续营业、饭店恢复堂食、大包小裹重新载着高效的物流涌入千家万户。除了做核酸,生活似乎与四个月前无异,但是有些人、有些事我们不该遗忘。

疫情封控的三个月里,国康公寓的两名保安和一名清洁工一直没有回家,正是他们的付出保障了千百户家庭的正常生活。除了2590元的奖励金、几句感谢与一面锦旗,我们还能够做些什么来记住他们超负荷的付出?当秩序恢复,当他们的英雄光环逐渐退散,他们的真实生活状况是什么?

笔者采访了国康公寓的垃圾清洁工程师傅,听他如何建立内心的价值体系,如何将自己从丧子之痛中拖拽出来,又将如何继续面对生活的困顿与跋涉。

这个小区离不开我,我不做这件事就没人做了

3月16日清晨3:00,国康公寓的程师傅和往常一样,快速地扒拉几口薄粥,拿起一个馒头,顶着尚未吐白的夜幕走出出租屋的铁门。此时此刻小区里和他一同醒着的可能只有香樟树上的布谷鸟。老房子隔音不好,邻居们都还在睡觉,他轻手轻脚的,生怕惊醒了邻居们和身旁熟睡的小孙子。

走到小区门口,紧闭的大门让他心里一惊。“小区快封控了,回家吧!”门卫保安远远地朝程师傅挥手,示意他回家。程师傅点点头,掉转过身,“我必须得想办法出去,国康公寓的垃圾我不去收就没有人收了。”

平时他都是骑着电瓶车从家到国康公寓,这段路程并不短,要骑将近二十分钟,可是今天电瓶车被关在小区里,程师傅望着凌晨空旷的街道一筹莫展。对于一名月薪只有2590元的清洁工而言,打车实在是太奢侈。

程师傅在清洗垃圾桶

过了十几分钟,远处驶来一辆电动残疾车,程师傅问司机能不能送自己到国康公寓,司机同意了。“他收了我15块钱。”即便过了三个月,程师傅也对那天的车费记得很清晰。

从3月16日这一天起,一直到6月11日的87天,程师傅再没踏进过家门。

一个普通清洁工的一天

程师傅和妻子在国康公寓做保洁已经十年了,负责整个小区以及三个单元的日常清洁工作。和上海的万千物业清洁工一样,他们领取的是上海市最低标准的工资,每个月2590元。若是在平日,勤劳朴实的夫妻俩一起配合帮助,尚能应付得来这些工作,可是上海市封控的这近三个月,小区里所有的清洁和消毒工作都由程师傅一个人承担,因为夫妻俩还需要留一个人在家照顾正在上小学四年级的孙子。小孙子两岁起没有了爸爸妈妈,程师傅夫妻俩是他的唯一,对他疼爱有加。

“你留在家里照顾他,我这几天就住在国康公寓了,万一我们小区继续封着就糟糕了,国康公寓这边离不开我,小区的垃圾我不收就没有人收了。”他给妻子打了个电话,“没事,你放心,我一个人可以的,这边什么都有,凑合应付几天没关系的,估计四月初就可以回家了。”平时憨厚寡言的程师傅此刻却特别有决断力,他甚至都没来得及回家打包一下必需品和换洗的衣物,就开始了长达87天的“全日制”工作。

程师傅在收纸箱

-凌晨3:30

程师傅从地下车库临时准备的小房间里醒来。这里理论上是不能住人的,但是疫情期间比较特殊,小区里没有空余的房间有床。地下车库潮湿阴冷,不见阳光,尤其是三四月的时候,“特殊时期嘛,坚持一下。”回忆起87个睡在地下车库的潮湿夜晚,他云淡风轻的,只不过提到这几天晚上可以回家睡觉的时候,他还是会难掩笑意,“还是家里的床舒服。”

程师傅小憩一会儿

-凌晨4:00

天还未亮,程师傅穿好防护服,背上消毒桶,从一单元到三单元,从23楼到1楼,开始给小区门口到绿化带的每一个角落消毒。这一趟下来要两个半小时,从黑夜扫到东方吐白,鸟儿开始啼叫,沉睡的城市陆续传来锅碗瓢盆的声音。

-早上6:30

消毒后是扫地,同样的路线再走一次,把每个角落都扫干净至少要两个小时,此时的程师傅已经工作了四个半小时,蓝色防护服下汗湿透了两层衣服。他放下用树枝捆的大扫把,脱下被汗湿透的防护服,这才坐在小区门口的椅子上休息一会儿,抽一根烟。

程师傅被汗湿透的polo衫

-早上8:30

到了吃早饭的时间,程师傅的早饭是自己做的白粥,配小咸菜。

程师傅的电饭煲、小咸菜、红双喜

-早上9:00

疫情封控的最初半个月,居民不能下楼倒垃圾,垃圾都是放在门口,程师傅就挨家挨户去收。“每天要收七八趟,大家每天都在家里,所以垃圾特别多。”

“有的人分类做得特别好,特别自觉,你舍友就是,每次下来扔外卖,外卖盒子和里面的湿垃圾都分出来,我都知道的。”这个小区一百多户三百个人,每个人怎么扔垃圾他心里一清二楚。

程师傅的垃圾房从来不限时间,也不会批评任何一个不好好分类的居民。“这个东西就是靠自觉,他们不愿意分的,你说他们也没用,有那个时间不如我自己分。”程师傅一边说,一边不愠不火地从湿垃圾桶里夹出几个塑料袋,从干垃圾桶里捡出塑料瓶和纸盒。

程师傅从湿垃圾桶里捡出混入的塑料袋

“再说了,不管是什么职业,你都是要为人民服务的,最终目的是方便老百姓,如果因为倒个垃圾还让大家不愉快就没必要了。”

在小区,程师傅是公认的憨厚老实,他的隐忍不是软弱,因为他把这项工作看作是为百姓服务,别人生活得舒服,他就特别自豪。

-中午12:30

程师傅的午饭是居委送来的盒饭,三四个菜,有些寡淡。经常会有居民给他送来自己家烧的菜或者团购的烧鸡烤鸭下酒,我也自己炸过几次鸡腿送给他。对于他的付出,大家都看在眼里,记在心上。

-中午13:00

吃好午饭,程师傅开始第二次消毒。

-下午15:30

陆陆续续有团购和物资送达,小区只有两名保安,人手不够,程师傅帮忙挨家挨户运输物资、发放快递。发完物资是他最忙的时候,几百个纸箱子需要及时地处理,一桶桶湿垃圾需要分类。

-下午17:30

天色将晚,忙碌了一整天的程师傅坐在小区门口吃晚饭,喝点小酒,吹着晚风,和保安大叔们还有邻居们话家常。晚饭是他一天中最悠闲的时刻,疲惫的身体在昏暗的暮色里得以喘息。但是这个喘息并不会太久,因为马上他就要进行第三次消毒、收拾下午和晚上大家倒的垃圾。

-晚上22:30

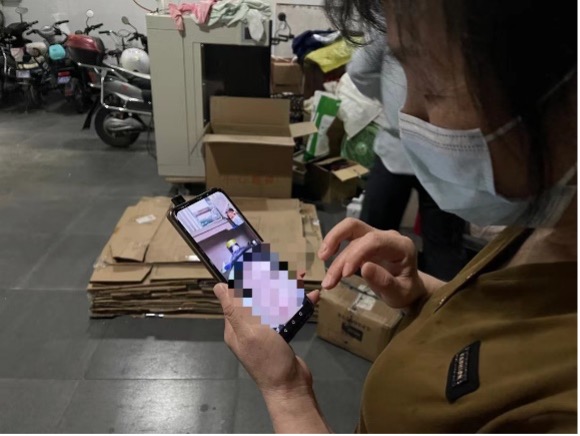

忙碌了一整天的程师傅在临时安排的淋浴间冲个澡,回到地下室。睡前他和小孙子打会儿视频电话,几个月不见,小家伙好像瘦了点。望着屏幕里的孙子,程师傅欣慰地笑着,眼神里满是宠爱和想念,挂掉电话,便沉沉睡去。五个半小时后,他又将循环高负荷工作的一天。

和小孙子视频电话

来上海31年,我只去过一次外滩

和无数来上海打工的外来务工人员一样,程师傅在和妻子在农村长大,他们来自安徽铜陵,没有读过书受过教育。在老家,他们种过田、烧过窑、起早贪黑开早餐摊。1991年,为了生活,一无所有的他们怀揣着一丝期待来到上海打工。

“那个时候每天凌晨两点半就要起来发面,不然你以为芝麻球怎么能炸得那么圆溜溜。我炸油条和麻球,我老婆做大饼萝卜丝饼粢饭团,推着那个小推车,在学校门口卖。学生都喜欢吃我们家的早饭。”回忆起多年前的夫妻小排档,程师傅脸上还是笑盈盈的,仿佛早出晚归的辛苦都不足挂齿。

“哪里都要45岁以下的。我说我身体可以,什么累活都能干的,人家都不要。”来了上海没有别的办法,程师傅就做了小区的保洁,一做就是二十年。“这个小区以前换过好多垃圾工,都坚持不到一两年就走了。因为这个活一天都不能休息,你停不下来的,这么多垃圾,两个小时这一排垃圾桶就满了,要有人不停地清运。这件事他们做不来,我不做就没有人做了。”提到自己的职业,程师傅的脸上有难以克制的自豪,他从不曾觉得日复一日年复一年地在干湿垃圾之间周旋是一件低人一等的事情。“三百六十行,无论做哪一行,人都得先瞧得起自己,先尊重自己。”他从斑白的鬓角抽出一根香烟,露出质朴憨厚又自信坦荡的笑。

程师傅自己加固的扫帚

“来上海这么多年,我只去过一次外滩,那时候还是2006年。真漂亮啊,楼那么高。也不知道现在什么样了。”

程师傅不善言辞,和保安们一起吃饭时他通常是听着的那个,但是闷了几口小酒之后话匣子就打开了,开始滔滔不绝地回忆起这十年他和这个小区居民们的温情小事。

“我在这里再干四个月就正好十年了,这十年里我一次病假都没请过,春节都没回去过,这么多年都是女儿女婿带着外孙来上海看我们。只有我儿子去世和清明的时候我回了一趟老家,那三天让我弟弟帮忙做的。”虽然辛苦,但程师傅始终觉得他在做一件为百姓服务的、别人做不来的大事。

这个劳力士,就是一个外国人送我的,嘿嘿,假的假的

程师傅不讲究穿搭,每个季度差不多只有两三套衣服,换洗着穿,年复一年。从三月中旬的土黄色厚夹克衫,到六月中旬的红色条纹polo衫,都已经洗得有些破旧了。他小臂的皮肤晒得黑红黑红的,这三个月下来,瘦了一大圈。这让本来就不胖的他显得有些疲惫和单薄。

在他精壮的左手腕上,有一块大金表,表盘和表带上磨损了岁月,与朴素的他相衬似乎有些不协调。“这个是一个老外送给我的,好几年前了,当时他是这儿的一个租客,后来要回国了,搬家的时候我帮他把好几大箱行李搬到机场,他把他手上的这块表摘下来送给我了。”

“劳力士,假的假的。”我还没看清表的牌子他就抢先说了。这块假表他一直戴在手上,珍视得很也坦荡得很,不是为了附庸风雅或者满足虚荣,他在意的是这块表背后的情谊和温度:一个外国友人对他的尊重和感激,这在他看来才是真正沉甸甸的东西。

外国友人送给程师傅的“劳力士”

除了这件事,他还回忆了好多和邻居们的故事,邻居有事情他都会主动帮忙。比如业主的宝马车蹭上泥巴了他帮忙刷车,第二天业主表达感谢送来一只烤鸭;下雨天一位抱着孩子的女士在公交站等车,他把自己的雨伞送给了她;半夜有个女孩的车卡在沟里,他帮忙把车推出来;帮助邻居搬沙发后,他收到了邻居做的很多好吃的。

程师傅和一些邻居成为了好朋友,业主女儿结婚会给他送喜糖喜烟;他和马路对面公交站的乘务员也很熟络……

“现在的人啊,想要的太多了,反而把自己困住了,然而最珍贵的东西往往是金钱买不到的,往往是最容易得到的,也是最容易失去的。”程师傅一边和刚下班的公交站乘务员点头招手,一边和我说。

儿媳妇的手机号早就销掉了,但我的手机号一直没换

程师傅的手机屏保是他的孙子,四年级的小男孩眼神里难掩稚气与顽皮,下垂的单眼皮显得很乖巧,人中左边有一颗小痣,笑起来干净得像玉米地里的阳光。

“我孙子长得和我儿子一模一样,尤其是这个眼睛和嘴巴。”

2008年10月的一个夜晚,当时正经营着一家电瓶车小店的程师傅儿子接到朋友电话,要他去上货。他骑上电瓶车,沿着逸仙路开,舒适的夏末晚风吹过鬓边,一切似乎都和往常一样。

凌晨一点,熟睡中的程师傅接到一个陌生的电话:“来岳阳医院一趟,你儿子出车祸了。”程师傅和妻子慌忙赶到医院,儿子正在抢救室。发现儿子的是路过的一个女生,刚从医大出来,看到一个男人倒在路边,走近一看满地是血,慌忙报警叫救护车,通过儿子手机的通讯录联系到了程师傅夫妻俩。

肇事者是谁?没人知道。

“那会儿是2008年,没有那么多摄像头,我们去警察局,警察说查不到的。”程师傅在晚风里一边喝着酒,一边平静地说。

“到现在,都不知道是什么样的车子撞了我儿子,是谁撞了他,所有医药费都是我们自己出的。我们钱不够,和亲戚们东拼西凑借了四五十万,这笔钱到现在都没有还清。”

“后来他医好出院,我老婆还给岳阳医院送了一面锦旗。医生说儿子千万不能累到,不然容易复发。后来他讨了媳妇,生了我孙子。有一次他回老家办身份证,路上累到了,病复发了,就走了。我孙子当时才两岁。”程师傅用最简短的描述快速地讲述了他人生中最昏暗的时光,在夏夜里扒拉了几口米饭,又闷了一口酒。“我儿子走了以后,儿媳妇不想要这个小孩,所以我和我老婆就一直带着他。”

孙子10个月大刚刚断奶,没有工作的儿媳妇就把他送到了程师傅家里让爷爷奶奶带着,后来儿子旧疾复发,在医院里昏迷了整整七个月,她都没来看过丈夫一眼。

“一直到我儿子走,她都没出现。我给她打电话,她不接,后来我去她家找她,她也不见。可是小孩上学很多东西需要监护人签字,她说她不当这个监护人,这个小孩她不要了。我说好,那我要,那我来当监护人。”程师傅的妻子眼睛里噙着泪,用手提了提口罩。

“我不怪儿媳妇,她嫁给我儿子的时候我们家一无所有,我儿子走的时候,她才23岁,还有很多青春,还值得过她的人生。”说这些话时,程师傅温和得像一只受伤的小兽,月光下兀自在洞穴里舔舐伤口。

“小孩的抚养费我们自己出,可是小孩子也需要安慰。她的手机早就打不通了,但是我的手机号一直没换。万一哪天她想来见见她儿子呢?”

奶奶,母亲节快乐

每天清晨四点,程师傅的妻子就骑着电瓶车来到国康公寓,帮程师傅一起把三个单元都拖一遍地、消一遍毒,把院子里的落叶扫干净,把垃圾站的纸壳收规整。

来的时候,她还带着热腾腾的大馒头。“他的粥太薄了,我怕他吃不饱。”她看着工作得一身汗的丈夫坐在小沙发上喝着粥吃着咸菜和馒头,眼里流露了心疼和牵挂,“他都瘦了。”

程师傅和妻子早上五点半清扫小区

程师傅和妻子几乎从来不吵架,根本吵不起来,两个人都是温和善良的老实人,能看到彼此的辛苦和付出。他们互相搀扶着彼此,一起走出失去最重要亲人的阴霾,一起支撑着彼此,继续养育着流淌着儿子血液的小家伙,给他一个虽不富裕却温暖完整的家,至少在爱里是完整的。他们把小孙子从刚断奶的娃娃养成一个小小少年,还将继续伴他成为有热血有理想有忧烦的青年,一路注视着他长大,就如同曾经注视着他们的儿子长大一样。

小孙子长得特别像爸爸,爸爸长得又特别像奶奶。小家伙很调皮,但是特别孝顺懂事,写了一手工整的好字。家里没有钱让他上补习班兴趣班,但是他从来不曾埋怨过,他知道爷爷奶奶有多辛苦。

5月8日母亲节那天,小家伙跑到奶奶面前,递过来亲手做的两束花,花瓣是包水果的彩色泡沫做的,一朵黄色,一朵粉红色。“奶奶,母亲节快乐!”

奶奶泪如雨下。

小孙子送给奶奶的母亲节礼物

儿子去世前昏迷的七个月里,程师傅的妻子从130斤瘦到了94斤,儿子走后很长一段时间她都无法正常生活,想自杀,找不到活着的理由。可是每次看到小家伙,就觉得自己是他的全部,还不能死。

程师傅的女儿给他们买了手机,夫妻俩在手机里拍了好多孙子和两个外孙的照片视频,删掉了所有关于儿子的东西。女儿经常来安慰爸爸妈妈,“你们还有我呀。”

程师傅的微信头像是他的女儿小时候在影楼拍的艺术照,照片里的少女五官和程师傅很像,清澈的眼睛单单的眼皮,系着毛茸茸的白围巾绑着长长的麻花辫子,穿着条纹毛衣侧着脸,温婉地歪个小脑袋。

提到女儿,程师傅满脸欣慰,女儿很孝顺。程师傅的工作是全年无休的,过年如果回老家,小区就没有人清理垃圾了,所以他已经几十年没回过安徽了。但是每年春节女儿都和女婿、外孙一起到上海来看望他们,一住就是一个礼拜。

大外孙和孙子一样大,都上四年级了,小外孙才两岁,肉嘟嘟的像个奶包子,经常背着一个小斜挎包,戴着有小熊耳朵的小帽子站在电梯口翘着脚要摁电梯按钮下楼玩。女儿时常发微信给程师傅两口子外孙的视频和照片,他们全都保存在相册里,还学会了点收藏,那个小爱心。孙子和外孙子的每一张照片,右下角都点上了小爱心。

虽然经历了很多苦难,但好在程师傅能够从这份工作里找寻个人价值,也确实收获了大家的感激和认可,“我们命很苦的,但是还是要往前看。”

程师傅和妻子

封控结束后,物业为了奖励程师傅三个月来的劳动,多给了他一个月的工资,2590元。小区业主们看不下去,觉得这点钱对不起他的付出,就自发地为他和两名保安募捐,平均每个人大概能收到五千元。

不过日子越来越难过了,他们的出租屋马上就要拆迁了,之前房租每个月1600元,现在再难找到3000以下的出租屋了。夫妻俩工资一共就五千多,卖废品每个月也只有五六百,没有能力支付昂贵的房租。“新的出租屋还没找到,现在我们就拖着,能多住一天是一天。”

小孙子开学就五年级了,因为没有上海户口,中考高考是要回安徽农村老家的。但是上海的课程和考试内容与安徽不一样,如果小孙子回去中考,那奶奶就必须一起回去照顾他,没有妻子在饮食起居上的照顾,程师傅一个人在上海根本无法应付这么高负荷的工作。

程师傅在抽烟

若是举家搬回安徽农村,那可能连小家伙的学费都赚不到。程师傅和妻子都快六十岁了,工作越来越难找,体力也大不如前,在农村老家没房没地的他们如何让小孙子像其他小朋友一样,接受好的教育,过上相对体面的生活?

留在上海,小孙子就只能像其他很多留在上海打工的老乡们的小孩一样,初中毕业去读技校然后早早出来打工。“只有这一个办法,因为考技校不限制户籍。我们问过很多人,读技校如果学得很好的话,毕了业也有机会进大学……”程师傅弹了弹烟灰,无奈地叹了一口气,“但是如果他喜欢读书,我们还是想让他读书……”

生活的辛苦对于外来务工的他们,远远没有尽头。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司