- +1

萨义德:倘若艺术上的晚期不是和谐,而是不妥协和无法解决的矛盾?

在某些晚期作品里,我们会遇到某种公认的关于年龄和智慧的概念,一种新的和解精神与平静。在诸如《暴风雨》或《冬天的故事》等晚期剧作中,莎士比亚返回到了浪漫的和寓言的形式之上;相似地,在索福克勒斯的《俄狄浦斯在科洛诺斯》中,年老的主人公被描绘成最终获得了非凡的神圣感和决断感。

正是晚期作品,才使得艺术家毕生的美学努力臻于圆满,伦勃朗和马蒂斯,巴赫和瓦格纳。但是,倘若艺术上的晚期不是和谐与解决矛盾,而是不妥协、艰难和无法解决的矛盾呢?倘若年龄和疾病没有产生出“成熟就是一切”的安详,又该怎么办?

Mandolin and Guitar

Pablo Picasso

第一章 适时与晚期(节选)

……

一个人会随着年龄而变得更聪明,艺术家在其生涯的晚期阶段会获得因岁月而带来的独特感知质量和形式吗?在某些晚期作品里,我们会遇到某种公认的关于年龄和智慧的概念,那些晚期作品里反映了一种特殊的成熟,一种新的和解精神与平静,通常是以一种对共同现实的奇迹般的转换而表达出来的。在诸如《暴风雨》或《冬天的故事》等晚期剧作中,莎士比亚返回到了浪漫的和寓言的形式之上;相似地,在索福克勒斯的《俄狄浦斯在科洛诺斯》中,年老的主人公被描绘成最终获得了非凡的神圣感和决断感。或者说,还有众所周知的威尔第的例子,他在自己的最后几年里创作了《奥赛罗》和《法斯塔夫》,这些作品与其说多半洋溢着一种聪明的顺从精神,不如说洋溢着一种复苏了的、几乎是年轻人的活力,它证明了一种对艺术创造和力量的尊崇。

我们每个人都可以轻而易举地提供证据证明,正是晚期作品,才使得艺术家毕生的美学努力臻于圆满。伦勃朗和马蒂斯,巴赫和瓦格纳。但是,倘若艺术上的晚期不是和谐与解决矛盾,而是不妥协、艰难和无法解决的矛盾呢?倘若年龄和疾病没有产生出“成熟就是一切”的安详,又该怎么办?易卜生的情况就是如此,他最后的一些作品,尤其是《我们死者复苏时》,扰乱了其事业和技艺,重新开启了艺术家在晚期本应超越了的意义、成功和进步的问题。因此,易卜生的晚期剧作远没有解决矛盾,却使人想到了一个愤怒和心烦意乱的艺术家,对他来说,戏剧媒介提供了一个激起更大焦虑的机会,无可挽回地损害了结束的可能性,使观众陷入比从前更加困惑和不安的境地。

我深感有趣的,正是作为风格之一个要素的这种晚期的第二个类型。我想探讨对这种晚期风格的体验,它涉及一种不和谐的、不安宁的张力,最重要的是,它涉及一种蓄意的、非生产性的、相悖的生产力……

爱德华·W. 萨义德(1935-2003)

阿多诺1937年在一篇名为《晚年的贝多芬》的文章片段中,极为令人难忘地使用了“晚期风格”(late style)这个说法,后来又把它用在了1964年的一部音乐论文集《音乐的瞬间》里,然后在《论音乐》里再次加以使用,这是在他身后出版的(1993年)一部论述贝多芬的著作。对阿多诺来说,贝多芬的那些众所周知的属于其第三阶段的作品,远远不只是任何谈论贝多芬晚期作品的人所理解的那样,它们构成了现代文化史上的一个事件:在那个时刻,这位仍然完全受到其媒介控制的艺术家,放弃了与那种已经确立的社会秩序进行沟通,他作为那种秩序的一部分,与它建立了一种矛盾的、疏远的关系。(比如最后五部钢琴奏鸣曲,《第九交响曲》《庄严弥撒》,最后六部弦乐四重奏,十七首钢琴弹奏曲。)对阿多诺来说,贝多芬的晚期作品构成了一种放逐的形式。阿多诺最出色的论文之一被收录在论述晚期风格片段的同一部文集中,它是论述《庄严弥撒》的,他把它称为一部异化的杰作(verfremdetes Hauptwerk),因为它的艰深、它的古奥以及奇怪的对于“弥撒”的主体性再评价(EM 569-583)。

西奥多·阿多诺 (1903-1969)

阿多诺在其大多数著作(阿多诺于1969年去世)中有关贝多芬晚期作品的说法,明显是一种哲学建构,这成了他后来对音乐的全部分析的一个起点。因此,作为文化象征而令阿多诺信服的,是那位苍老、失聪和孤独的作曲家的形象,它甚至变成了阿多诺的一篇关于托马斯·曼《浮士德博士》的文章的一部分。在《浮士德博士》中,文德尔·克雷奇马尔所作的有关贝多芬最后时期的一次演讲,给年轻的阿德里安·莱韦尔金留下了深刻印象,在以下的文字中可以感受到一切都显得极端病态:

贝多芬的艺术已经超越了它本身,它从适宜居住的传统领域中崛起,甚至在人们令人震惊的注视面前,就进入到了完全的、绝对的和空无的—但却是个人的—领域,一种在绝对之中被痛苦地孤立的自我,由于他的失聪而与感受力极度隔离;精神领域里的孤独王子,仅在那时从他那里发出的令人毛骨悚然的气息,就使他的大多数心甘情愿的同时代人都感到了恐惧,使他们对只有在那些时刻,只有通过例外进行的交流感到惊骇,他们完全能理解一切。

这是近乎纯粹的阿多诺。其中有英雄主义,但也有不妥协。在晚期贝多芬那里,没有任何实质性的东西可以还原为作为一种文献的艺术概念——那就是说,还原为一种对音乐的理解,即强调历史形式中“突破性的现实”,或还原为作曲家对自己濒临死亡的感受。阿多诺认为,因为“在这个方面”,如果人们强调那些作品仅仅是对贝多芬个性的一种表现的话,那么,“晚期作品就被归入到艺术的外部范围,成了文献的近邻。事实上,对真正的晚期贝多芬的研究,极少没有谈及生平和命运的。就好像面临人类死亡的尊严时,艺术理论要放弃自身的权利,要让位于现实”(EM 564)。只有在艺术没有为了现实而放弃自身权利的情况下,晚期风格才会出现。

托马斯·曼《浮士德博士》

当然,死亡就在那儿,不可能否认这一点。然而,阿多诺所强调的是有关贝多芬最后的作曲方式的形式法则,他借此来指美学上的权利。这个法则本身显现为主体性与惯例的一种特殊融合,它在“装饰性颤音序列(decorative trill sequences)、收束(cadences)和装饰音(fiorituras)”这样一些手法中显而易见(EM 565)。阿多诺在阐述这种主体性时说道:

这种法则正是在对死亡的思索中被揭示出来的……死亡只强加于造物,而不是艺术作品,因此,它只以一种曲折的方式出现在艺术中,如同寓言一样……晚期艺术作品中的主体性的力量,就在于那种乖戾的姿态,它以此向作品本身告别。它打破了作品的束缚,不是为了表达自身,而是无所表达,为了摆脱艺术的外表。就作品本身而言,它仅仅留下了各种片段,并传达它本身,如同一种密码,只通过它使自身从中摆脱出来的那些空荡荡的空间。大师之手被死亡所触及,释放出他用来构形的大量素材;它的破绽和裂隙,见证了我面对存在之时有限的无能为力,成就了其最终的作品[der endlichen Ohnmacht des Ichs vorm Seienden,sind ihr letztes Werk]。(EM 566)

贝多芬晚期作品中明显吸引阿多诺的东西,在于它那种插曲般的特征,以及它对自身连续性的明显忽视。如果我们拿《英雄交响曲》(Eroica Symphony)那样的中期作品与第110号奏鸣曲(opus 110 sonata)进行比较,那么,给我们以强烈印象的将是前者完全令人信服和整一的驱动逻辑,以及后者有点心烦意乱、经常极为粗疏和重复的特点。第31号奏鸣曲(opus 31 sonata)开头的主旋律非常笨拙地留下了间隔,当它在颤音之后继续行进时,它的伴奏部分—一种像学生似的、近乎笨拙的重复形象—阿多诺正确地认为,“不加掩饰地简单粗糙”。它就这样在晚期作品里延续着,那些大量使用复调的作品以最深奥和艰难的方式与阿多诺所称的“惯例”(conventions)交替进行,经常在表面上显得像是没有明确动机的修辞手法,像颤音(trills)或倚音(appoggiatura)一样,它们在作品中的作用似乎并没有与结构融为一体。阿多诺说:“他的晚期作品仍然是一个过程,但不是发展;有点像两个极端之间的一团吸引人的火光,它再也不允许有任何安全的中间地带或自发性的和谐。”因此,正如托马斯·曼的《浮士德博士》中的克雷奇马尔所说,贝多芬的晚期作品经常传达出一种未完成的印象——这是阿德里安·莱韦尔金的那位精力充沛的教师在他关于乐曲中的两种趋势的论文里详尽而巧妙地讨论过的某种东西。

托马斯·曼(1875-1955)

阿多诺的论点是,所有这一切都基于两种考虑:首先,当贝多芬还是一位年轻作曲家时,他的作品是生气勃勃和有机完整的,而现在它们变得更加任性和古怪;其次,正如罗斯·萨波尼克指出的,作为一位面对死亡的老人,贝多芬意识到了自己的作品宣称“没有哪种综合是可能的,[但在实际上]却是综合的残余,是一个强烈意识到了整体性,结果却是残存物的个体之人的主体的残迹,整体性已经永远避开了它”。因此,贝多芬的晚期作品传达出了一种悲剧感,尽管其中充满了怒气。阿多诺对此确切而深刻的发现,在他论述贝多芬晚期风格的文章末尾十分明显。正如在歌德那里一样,他在贝多芬那里注意到,存在着过多“未掌握的素材”。他接着评述说,例如,按晚期奏鸣曲的惯例,它们“脱离了”作品的主干,“疏远并被抛弃了”。就那些(在《第九交响曲》或《庄严弥撒》中的)大合唱(unisons)而言,它们近乎庞大的复调式合唱曲。阿多诺接着补充说:

正是主体性,片刻间强行把各种极端汇集在一起,用它的各种张力充塞了密集的复调(polyphony),使之脱离了合唱,并与它自身脱离,留下了毫无掩饰的曲调;这把单纯的乐句确立为一种已经存在着的纪念碑,使主体性转变为石头。成为晚期贝多芬最突出特征的暂停、突然中断,就是这些突然脱离的时刻;作品在停留下来的那一刻是静默的,将其空虚表露出来。(EM 567)

阿多诺在这里所描述的,是贝多芬似乎习惯于将晚期作品当作一种悲叹人格的方式,因而似乎要使作品或乐句变得不完整,陡然结束,就像在F大调四重奏或A小调的开头那样。在与贝多芬第二阶段作品的急促和不间断的特质进行比较时,比如《第五交响曲》,那种放弃的感觉尤为强烈,如在第四乐章结束的时刻,贝多芬似乎无法使自己与作品相分离。因此,阿多诺得出结论说,晚期作品的风格既是客观的,也是主观的:

客观的是那种破碎的景象,主观的是那种亮光,在其中—只在其中—它照亮了生命。他没有使它们形成和谐的综合。由于分裂的力量,他使它们在时间中分离了,也许是为了把它们永远保留下来。在艺术史上,晚期作品都是灾难性的。(EM 567)

正如常常在阿多诺那里一样,核心问题在于努力说出是什么把各种作品聚集在一起,使它们成为整体,而不仅仅是碎片的汇集。在这方面,他处在了自己最大的悖论之中:除非求助于“人们共同创造的形象”,否则你就不可能说出把各部分联系起来的是什么。你也不可能把各个部分之间的差异最小化,而且看起来有可能的是,为统一体命名或赋予它一种特殊的身份,其实将会减少其灾难性的力量。因此,贝多芬晚期风格的力量是否定性的,或者确切地说,它就是否定性:在人们期盼平静和成熟的地方,人们反而发现了一种耸立着的、艰难的和不屈不挠的——甚至也许是不近人情的——挑战。阿多诺认为,“晚期作品的成熟,并不是像人们在果实中发现的那种成熟。它们……不是丰满的,而是起皱的,甚至是被蹂躏过的。它们没有甜味、苦味和棘刺,不让自身屈从于单纯的欢愉”(EM 564)。贝多芬的晚期作品仍然无法调和,不能被一种更高的综合所取代:它们不适合任何计划,不可能被调和或者被消解,因为它们的不可消解性和非综合性的碎片化是构成性的,既不是某种装饰性的东西,也不是某种象征性的东西。贝多芬的晚期作品实际上与“失落的总体性”有关,因而是灾难性的。

贝多芬《D大调庄严弥撒》

在这里,我们必须返回晚期的概念。在哪种意义上的晚期?对阿多诺来说,晚期是超越可接受和常规之物而依然留存下来的理念;此外,晚期还包括这一理念:人们确实不可能完全超越晚期,不可能使自己超越或者使自己脱离晚期,而只可能深化晚期。不存在任何超越性或统一性。在其《新音乐哲学》一书中,阿多诺认为,勋伯格在实质上延续了晚期贝多芬的不可调和性、否定性和固定性。当然,晚期在其中也保留了人生的晚期阶段。

路德维希·凡·贝多芬(1770-1827)

还有两个问题。贝多芬的晚期风格使阿多诺在著述中非常着迷的原因在于,以一种完全悖论性的方式,贝多芬固定不变的和具有社会抵抗性的最后作品,处在我们时代现代音乐新的核心之中。在贝多芬中期的歌剧《费德里奥》(Fidelio)——典型的中期作品——里,人性的观念贯穿始终,而伴随着它的则是一种更好的世界的理念。相似地,对黑格尔来说,不可调和的对立面借助于辩证法,借助对立面的和解这种宏大的综合,最终是可以化解的。晚期风格的贝多芬使不可调和性分隔开,在这么做时,“音乐从某种有意义之物越来越变成了某种晦涩之物——甚至对它本身来说也是这样”。因而,晚期风格的贝多芬掌管着音乐对新的资产阶级秩序的拒绝,并且预示了勋伯格完全本真的和新奇的艺术,他的“超前的音乐无所依傍,只坚持它自身的成规,不屈从于它所识破了的自诩的博爱主义……在目前的情况下,[音乐]被局限于明确的否定性中”(PNM 20)。其次,贝多芬的晚期风格远不止是一种单纯的古怪和不相干的现象,它无情地疏离和晦涩,变成了原型般的现代美学形式,而且由于它对资产阶级社会的疏离和拒绝,乃至于平静的死亡——正是由于这个原因——它获得了一种更大的意义和反抗性。

阿诺尔德·勋伯格(1874-1951)

在很多方面,晚期的概念,以及那些伴随着它的令人惊异的大胆的和阴郁的对一位正在变老的艺术家之地位所作的沉思,对阿多诺来说似乎要成为美学的根本方面,并且要成为他自己作为批判性理论家和哲学家的著作的根本方面。就其面临的死亡和衰老而言,就其身后充满希望的开始岁月而言,阿多诺把晚期贝多芬的模式用来维系其晚期形式的结束,但仅仅是为了晚期本身,为了它自身的缘故,而不是为了别的什么做准备或者为了把它抹去。晚期最终是存在,是充分的意识,是充满的记忆,而且也是对当下真正的(甚至超常的)意识。阿多诺像贝多芬一样,因此成了一种晚期形象本身,成了一个不合时宜的、不体面的,甚至灾难性的对当下的评论者。

……

▼

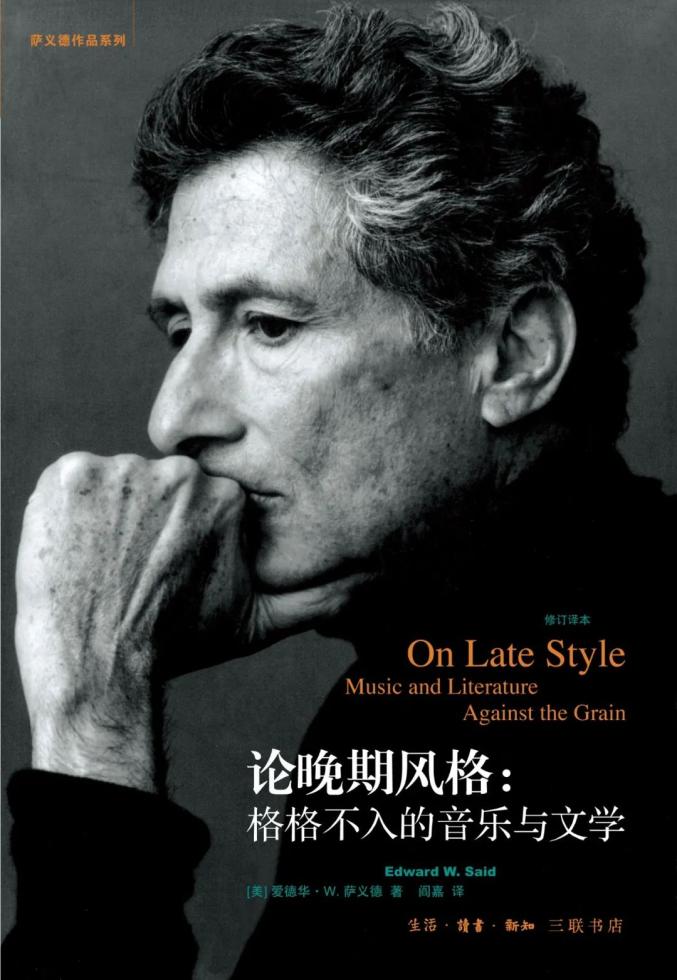

论晚期风格:格格不入的音乐与文学(修订译本)

[美]爱德华·W. 萨义德 著 阎嘉 译

生活·读书·新知三联书店 2022-5

ISBN:9787108073679 定价:49.00元

在其引人入胜的最后一本著作里,萨义德打算挑选出一些文章、诗歌、小说、电影和歌剧,以确定晚期风格如何能够解释创作生涯的演变。他探讨了濒临死亡的艺术家怎样使“不合时宜与反常”进入自己的作品,正如托马斯·曼、理查德·施特劳斯、让·热内、朱塞佩·托马西·迪·兰佩杜萨等人的晚期作品所表现的那样。此外,萨义德还考察了贝多芬的《庄严弥撒》、莫扎特的《女人心》,以及欧里庇得斯的《酒神的女祭司们》和《伊菲革涅亚在奥利斯》等。

萨义德指出,人们当然可以在晚期作品里发现一种“超凡脱俗的宁静”,“使得[作者]毕生的美学努力臻于圆满”,但在这本书里,他所讨论的是那些作为“不妥协、艰难和无法化解之矛盾”的艺术的晚期。萨义德认为这些作品都充满深刻的冲突和一种几乎难以理喻的复杂性,与当时流行的作品形成鲜明反差,然而它们在每位艺术家所属的特定领域中都是真正的天才之作。

《论晚期风格》雄辩动人、论理精辟,极具启示性,也称得上是萨义德本人杰出的晚期作品。

—END—

原标题:《萨义德:倘若艺术上的晚期不是和谐,而是不妥协和无法解决的矛盾?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司