- +1

海外中国医学史︱刘焱:以毒为药——中古中国毒药史初探

海外学者中国医学史研究系列讲座由复旦大学历史学系主办,主持人为复旦大学高晞教授。2022年5月7日,纽约州立大学布法罗分校历史学系助理教授刘焱进行了题为“以毒为药:中古中国毒药史初探”的讲座,本场与谈人为香港大学博士、复旦大学历史学系青年副研究员刘小朦。

刘焱于2015年获哈佛大学科学史博士学位,又于2015-2016年在多伦多大学杰克曼人文研究所(Jackman Humanities Institute)任Andrew W. Mellon博士后。他的研究领域是中国中古医疗史,侧重医疗的物质文化史、身体史与感官史、宗教治疗,以及医药知识的跨文化流通等领域,并著有Healing with Poisons: Potent Medicines in Medieval China (University of Washington Press, 2021)。目前,他专注于研究中国中古香料的跨文化史和气味史。

在现代医学语境中,毒和药是截然相反的概念。但在中古时期,毒与药的关系却相当紧密。刘焱在其新作Healing with Poisons中刻画了六朝到唐中期的六百年间,医生、道士、政府官员以及庶民是如何使用有毒之药来治疗疾病与修道升仙的。本次演讲,刘焱将在自己的专著基础上,探讨“毒”在中国古代文化语境及其医学文本中的意涵。其“猛烈”而非“有害”的核心理念让当时的医者相信,只要采用适当的技术,毒物就可以转化为药物。本讲座进一步将“毒”与欧洲医学史中的类似概念pharmakon做一比较,呈现两种医学文化中对毒药理解与使用上的相似之处及其重要差异。本讲座对药毒之分的历史化与比较研究,希望能促使我们反思当下医学体系对药物的认知与应用。

一、引言

我去年出版的新作Healing with Poisons正交由上海人民出版社光启书局翻译,中文书名暂定为《以毒为药——中国中古毒药史的新探索》。我希望这本中文译作能够与中文世界的读者产生交流、互动。我今天的演讲正是基于新书而展开的。

先从我个人亲历的一个小故事开始。十年前,我在哈佛大学读博士时,去英国剑桥大学李约瑟研究所(The Needham Research Institute)做研究,有机会阅读所里珍藏的档案。我发现了一封很有意思的书信,这封信是当时身处日本京都的中国科学史学者华道安(Donald B. Wagner),于1973年写给英国剑桥的李约瑟的。信的结尾提到了一种叫“萝芙木”(Rauwolfia)的植物。这种植物并未出现于中国传统草书中,却被当代西医认为有镇定效果,但萝芙木亦未被广泛使用于西医中,因为它会引发副作用,如降低血压、导致抑郁症等。在信的结尾,华道安提出了一种中西医比较的观点,他认为现代西医的最大问题是会导致不良副作用,而中国和印度等地的传统医学往往没有提到药物的副作用,这可能是因为,那些副作用比所治疾病本身还严重的药物,已被传统药典的编纂者排除在外。李约瑟读信后对萝芙木做了进一步的研究,发现这种药物虽未出现于传统的中国本草书中,但出现于20世纪中国南方的地方性本草书中。他同意华道安对萝芙木的基本判断,即萝芙木的副作用非常明显;但又提到,如果能用当代的科学方法提炼出这种药物的有效成分,该药物即可被安全地使用。华道安和李约瑟的书信,彰显出了一种普遍存在于大众和学者中的观念,该观念将中西医相对立,认为中医是天然、温和、无副作用的,西医则是人工、猛烈、有副作用的。

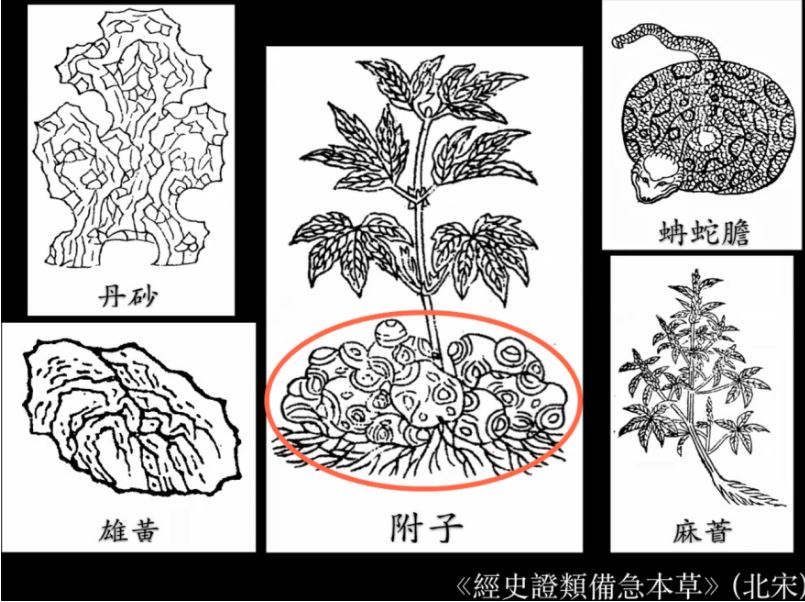

我对这种观点提出了质疑。中国古代的本草书包含大量的有毒药物,如汉代的《神农本草经》纳入“附子”,这种植物的药用根部就有剧毒;又如麻蕡,是一种大麻类的致幻性药物,在《神农本草经》被描述为“见鬼走”。除植物类毒药外,也有矿物类毒药,如汞化物丹砂、砷化物雄黄,它们常出现于本草书和炼丹书中。此外,还有动物类毒药,如唐代南方贡品蚺蛇胆。

关于中国毒药史的先行研究成果,20世纪上半叶有余岩《毒药辨》(1928),该文讨论了先秦时期的毒药的概念。李零先生在其短文《药毒一家》中,也曾提到先秦两汉时期药毒不分的现象,并简单叙述了五石散、附子等药物。德国学者文树德(Paul U. Unschuld)在七十年代撰文讨论“毒”字的字源。专著则有日本学者川原秀城的《毒藥は口に苦し》,从中古文学的角度探讨了毒药的形象。最后值得一提的是法国学者奥林热(Frédéric Obringer)在九十年代出版的法文书L’aconit et L'orpiment(《附子与雄黄》)。该书从药理学角度讨论了中古时期的毒药使用,对我的研究帮助很大。奥林热教授也曾于两周前,在本系列的讲座中发表演讲,展现他最新的研究成果。

在这里,我想从毒药史拓展开来,根据廖育群《中国传统医学的“传统”与“革命”》一文,简单介绍一下秦汉到明清的中国医学史分期情况。两汉时期,《神农本草经》和《黄帝内经》等医学经典形成。两宋时期,国家和士人在医学经典的重整中扮演了重要的角色。元明清时期,国家对医学的管理式微,医药向地方化、市场化、大众化的方向发展。19世纪以后,西方医学传入中国,对中国医学产生了巨大的冲击。关于这些时段的医学,学者已有很多精彩的研究,但对汉宋之间的中古医学,西方学者的研究尚少。而我认为,这一时期是中国早期药物学发展的重要时期。该时期又可分为六朝和隋唐两个阶段。六朝时期江南地区出现了《本草经集注》等本草书,其书写多与士人、门阀有关。炼丹术在这一时期也有重大发展,炼丹知识与本草知识间多有互动。隋唐时期,国家政治中心转移到长安,国家为加强医学管理,建立了新的医学机构、颁布了新的律令和医学文本,对医学发展具有重要作用。7世纪中叶,第一部国家颁布的本草书《新修本草》出现;名医孙思邈撰有重要的方书,他与国家的医药管理之间多有联系。

关于中国中古医学史的研究,中文世界中很多老师都有很精彩的成果。香港的范家伟撰有一系列专著,讨论了六朝到隋唐医学文化的变化,及宗教医疗、政府对医学的管理、医学在诗歌中的呈现等,对我的影响和帮助很大。北京大学的陈明着重研究中古医学与外来文化之间的关系,特别是中国、印度、中亚医学的跨文化交流;于赓哲对唐代的疾病和社会也有深入研究;陈昊则主要从书籍史角度讨论了医者的身份建构和知识生产。关于台湾地区学者,刚刚去世的林富士对宗教医疗(尤其是六朝至隋唐的道教医疗)有重要贡献,李贞德对中古医疗史中的女性角色做了很多研究。海外学者对中国中古医学史的研究,主要集中在敦煌吐鲁番的出土文书中。日本学者岩本笃志的新书《唐代の醫藥書と敦煌文献》,对敦煌出土的医药书有精彩的分析;英国学者罗维前(Vivienne Lo)和古克礼(Christopher Cullen)编纂的Medieval Chinese Medicine: The Dunhuang Medical Manuscripts对敦煌医书研究也很重要,法国学者戴思博(Catherine Despeux)编纂的三卷本著作Médicine, Religion et Société dans la Chine Médiévale,对敦煌吐鲁番医书进行了全面的整理、翻译和分析。

基于此前海内外学者对中古医学的研究,我主要是从药毒关系的角度看中国中古的医疗文化,包括技术、国家社会和宗教的面向。我的讲座分两部分,第一部分是向大家分享本书的主要内容,第二部分是讲“毒”字的文化与药学内涵,并将其放在比较医学史的视野下,谈谈中国与欧洲药学发展的类似之处和不同路径。

二、本书主要内容

先谈本书的研究材料。医学文本对医学史研究非常重要,我所使用的两类医学文本是本草和方书。医学史学者Gianna Pomata提出了“认知文类”(epistemic genre)概念,认为不同的医学文本有不同的知识生产模式,这启示我将本草和方书相对比。中国本草史有一个为《神农本草经》做注的传统,包括陶弘景《本草经集注》、唐代《新修本草》、宋代《证类本草》、明代《本草纲目》等,药物种类逐渐增加,文本篇幅则越来越大。以元版北宋《证类本草》“附子”条为例,该条为朱墨分书,黑底为《神农本草经》经文,白底为陶弘景《本草经集注》中的注文。这种本草书层层叠加的书写模式,体现出了正典的规范。相比之下,方书的书写更加开放,比如孙思邈《备急千金要方》根据疾病分类、每类病下有很多方子,这些方子的来源很多,没有正统文本作为规范。这种文本书写的开放性,很可能与方书的实用价值相关。除了医学文本之外,我的书中也用到了其他文本,如正史、笔记、类书等。还有新出史料,如最近发现的《天圣令·医疾令》,是八世纪唐代的医学教育和医药管理法令,其中涉及对毒药的管理,对我的研究多有帮助。另外,在宗教学方面,本书的最后一章讨论外丹术时,用到了葛洪、陶弘景和唐代的道教炼丹文本,以研究毒药和身体的相互作用。最后,敦煌吐鲁番的出土文书对我的研究也非常关键,这些文书不仅保存了宋代以前的医学知识面貌,同时也展现了地方医学操作的特色。例如吐鲁番文书《本草经集注》残片(Ch.1036,七世纪),载有四种动物类药物,其中有“天鼠屎”,即疫情期间常被讨论的蝙蝠屎的别名。该文本于五世纪末成书,已可见其对每一种药物“有毒”或“无毒”的叙述。

我的书分为三个部分,按照从内向外、从治病到长生的顺序叙述。前两部分是从内到外,从毒的技术史讲到毒药的转换,再推移到毒药在国家、社会中扮演的角色,按照从六朝到隋唐的时间顺序叙述。第三部分则是从概念史的角度入手,认为毒药不仅治病,又可使人长生不老,而且还讨论毒药与身体感的关系。

书的第一单元题为《可塑的药物》(Malleable Medicines),讨论毒药的物质性(materiality),这种物质性体现在对“毒”字的分析上。第一章认为,“毒”字有两面性,在医学文本中常呈现出“猛烈”(potent)的意涵,既可作为有害之毒物,又可作为治病之药物。第二章主要讲毒药的技术转化,六朝时期的医药技术多有发展,通过剂量控制、药物配伍、药物炮炙等一系列方法,将有害的毒物转化为治病的药物。

第二单元《知识、权威和实践》(Knowledge, Authority, and Practice)从技术史转向政治和社会史,讨论毒药在隋和唐前期的国家和社会中的角色。第三章分析了“以毒攻毒”概念的历史渊源,并从病因观的角度讨论其治病原理,认为毒药的使用与鬼病和蛊毒致病息息相关,当时的医者把这种对疾病的本体式想象(ontological imagination),作为以毒药治病的理论根据。这在国家的政治生活中也有体现,隋和唐前期的帝国像医者以毒药治病一样,采取严苛政策来治疗其“政治身体”,通过驱除异端(如清除实施蛊毒的女性操作者)以实现有效的国家管理。第四章讲国家在药物流通中扮演的重要角色。敦煌文书羽040R《新修本草》残卷,是七世纪中期成书的官修本草书的一个九世纪写本,其中保存了一些在宋代被清除掉的内容,比如对唐帝国的赞颂。当时的唐帝国通过对天下万物(包括药物)进行规范化、标准化管理,希冀实现其有效的政治统治。这种药物知识在地方医学中也有一些有趣的转变,比如敦煌贝叶文书P.3822是9或10世纪所抄的另一种《新修本草》残卷。贝叶文书是从印度传入的,在叶片上打孔穿线以便于携带,这种文书常见于佛教文本中,但也偶尔可见于医学文本中,暗示着这种书写方式更便于医学实践。在内容上,敦煌写本对《新修本草》做了很多修改和变动,这些修改变动常与当地医者的具体需要和当地药材的可得性有关,挑战了国家医学知识的权威性。第五章讲述了药物的实践,分析孙思邈的方书《备急千金要方》中的25个医案,这是方书中首次出现医案。这些医案多使用毒药,如一则医案中使用虎掌和附子等大毒药物治疗一位尼姑的霍乱病。孙思邈通过书写这些医案,既呈现其医方的实践价值,也试图提升自己的医学地位。

第三单元《身体的增进》(Enhancing the Body)从治病向长生推进,讨论了毒药与身体体验的关系。五石散/寒食散风行于六朝和唐代,在第六章《诱人的刺激物》中,我关注于当时的医者和士人对服用寒食散的讨论。他们讨论的重心,不是该不该吃这种药,而是如何吃这种药,因为服用这种药会促使身体产生大量的热量。如何将这些热量合理地散发出来,又不会导致对身体的危害,是一件非常困难的事情。第七章《向生而死》讨论了外丹术。服食丹药会产生呕吐、眩晕等非常猛烈的身体反应,现代医学将其视为病理性反应,但当时的炼丹操作者对其有很多不同的解释,或认为是对身体的伤害,或认为是纯化身体的表征。这展现了中古时期医药知识与宗教知识(尤其是炼丹知识)之间的互动。

三、“毒”的文化与药学内涵,以及毒药的比较史研究

介绍了本书的主要内容后,我将主要根据书的第一章,讲述毒的文化与药学意涵,并在比较医学史的视野下,看中国与欧洲医学史发展的不同路径。我想讲一个大家很熟悉的故事,见于《史记》卷55《留侯世家》。公元前207年,刘邦击败秦军、进入咸阳宫中,他的将领樊哙劝他搬出咸阳,但刘邦贪图享乐而不听。他的谋臣张良继续进谏刘邦,劝他听从樊哙的意见。张良进谏的原文是“忠言逆耳利于行,毒药苦口利于病”,后来演变为我们所熟知的“良药苦口利于病”。可知这里的“毒药”并非不好的毒物,而是有用的药物。

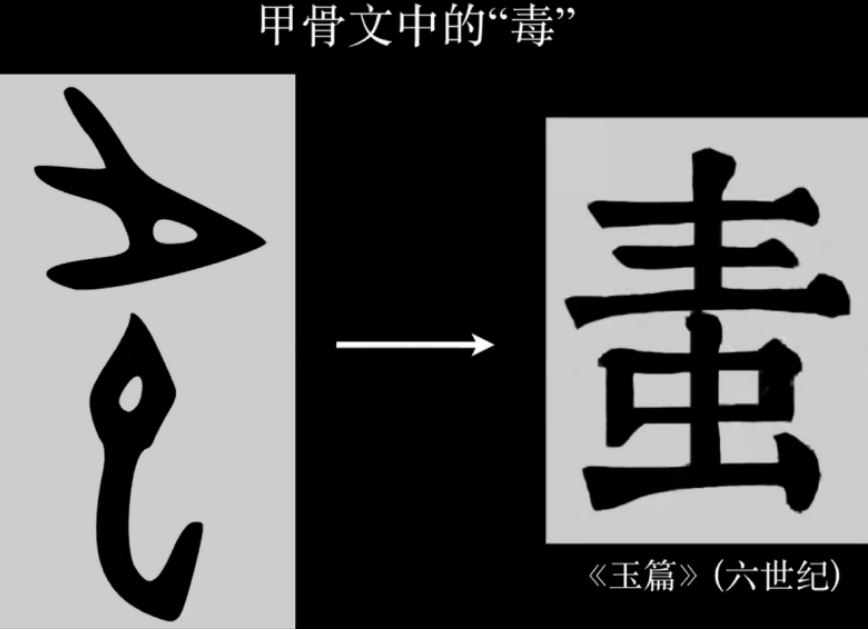

“毒”字在当代为“有害”之意,往往与谋杀相关。但中国古代的“毒”字有许多不同的意涵,有些意涵与当代相反。我想分享一下“毒”字在早期的演变。根据汉学学者柯鹤立(Constance Cook)的最新研究成果,甲骨文中的“毒”字,上半部为止(人脚),下半部为它(蛇),象人踩在蛇上之形,表现有害、危险之意,负面意涵很强。六世纪字书《玉篇》中,该字演变为下部从虫,“虫”泛指凶猛的动物,此字具有很强的负面意涵,并与动物的危害有关。但这只是“毒”的一种意涵,在其他先秦文本中,“毒”的意涵与其相反,呈现出了正面意涵。比如《道德经》里有一段话,讲述道与德之关系,认为道生万物、德育万物,说“是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命常自然。故道生之,德畜之;长之育之;亭之毒之;养之覆之”。此处“毒”与“长”“育”“亭”“覆”是同义词,表养育之义,没有负面意涵。在汉代文本中,“毒”的意涵发生了进一步变化,如字书《说文解字》对“毒”的基本解释是“厚也”,“厚”指山陵之厚重,《说文》又进一步解释说“害人之艸,往往而生”,具有明显的负面意涵,此处“毒”与草木相关联。“毒”在汉代的这种新意涵,可能与草药知识的发展有关。汉代医学文本中的毒,如东汉《神农本草经》将“毒”作为药物三品分类的基本依据,无毒药物为上品,用以养命;多毒药物为下品,用以治病。这里的“毒”不是当代意义上的毒药,而是指向猛烈的药物。

5世纪末的本草书《本草经集注》对“毒”有进一步的阐述,其作者为道教上清派的创始人陶弘景,他在离建康不远的茅山隐居时编纂了此书。该书对《神农本草经》多有扩充和改动,将药物的种类从365种增加了一倍,达到730种并且明确定义了每种药有毒无毒。在《本草经集注》中,有毒药物在玉石、草木、虫兽、果菜米谷这四种类型的药物中均可见,在玉石类药物中有10种(占14%),主要是雄黄、丹砂等炼丹药物;在草木类药物中数目最多,有56种(占18%),这是因为草木类药物占本草书比重本来就最大;在虫兽类药物中占比最高,有35种(占30%);在果菜米谷等食物类药物中最少,有7种(占8%),这是因为食疗往往是服食缓和性的药物。我简单统计过,中国本草书籍中有毒药物比重的变化。从《神农本草经》到《本草纲目》,药物的整体数目不断增加,从365种增至近1900种,而有毒药物基本保持在占药物总数1/5的比例。也就是说,从汉代到明清,有毒药物一直保持着一定的使用率。

也就是说,我想分享一下我在比较视野下的研究心得。西方药学史中有一个重要的概念pharmakon,它与中国古代的“毒”这个概念有很多相似性。希腊文pharmakon与当代英语中的pharmacology, pharmacy, pharmaceutics是同源词,又是后三词的词根。后三词在当代具有正面意涵,而pharmakon在古希腊的文化语境中有很多不同的意涵。从医学史的视角来看,pharmakon兼具有害毒物和治病药物这两种意涵,这一现象引起了西方医学史学者和哲学学者的关注。雅克·德里达(Jacques Derrida)在六十年代写过一篇重要的文章《柏拉图的药房》(Plato's Pharmacy),将pharmakon与写作进行比较。他认为写作和pharmakon一样,既有正面意涵,有助于保持言语的准确性;又有负面意涵,具有不稳定性和流动性,可以改变乃至颠覆语言。后一种意涵是德里达所强调的,这与其解构主义哲学思想息息相关。

我想从医学史而非哲学的角度,比较pharmakon与毒的概念。在一世纪的古罗马时期,有一位传承古希腊医学知识的药学家Dioscorides,其著作De Materia Medica(《药物志》)在西方药物学史中具有奠基意义。该书结构类似于同一时期的《神农本草经》,我使用Materia Medica作为《神农本草经》的英译名,即意在呼应西方药学传统。该书包含约800种矿物、植物、动物类药,并像中国本草书一样包含有许多毒药。但其中一些毒药不生长于中国,亦不见于或很晚才出现于中国本草书中,如鸦片(opium poppy)、天仙子(henbane)、曼陀罗(thorn apple)、风茄(mandrake)、毒参(hemlock)。毒参是苏格拉底被处死时所服的毒药,在《药物志》中以pharmakon的形象出现,Dioscorides一方面承认毒参“属于致命的植物,通过凉彻身体将人杀死”,另一方面认为它是外用的治病药物,“经过干燥之后,毒参对恢复健康非常有用,外敷使用可以治疗疱疹和红皮疹”。

我想分享一下《药物志》和《神农本草经》的毒药比较。从药物比重来看,《药物志》中毒药占比约10%,《神农本草经》中毒药占比约20%,约相差一倍。从绝对毒药(仅有毒性而不能作药用的毒药)来看,《药物志》中的绝对毒药有欧洲红豆杉(yew)、秋水仙(meadow saffron)、白前(dogbane)、欧洲乌头(wolfsbane)等。但《神农本草经》中绝对毒药一种也没有,任何一种毒药都有其药用价值。最近有两部讲述欧洲医学史上药与毒关系的新作,一本书是Frederick W. Gibbs的Poison, Medicine, and Disease in Late Medieval and Early Modern Europe (Routledge, 2016),该书认为欧洲从13世纪开始出现了药、毒分离的现象,这可能是受到了黑死病的影响,当时医者认为强调弥散于空气中的“毒”侵害人体 导致疾病, 因此毒与药的本质和对身体的效果是截然不同的。另一本书是Alisha Rankin的The Poison Trials (The University of Chicago Press, 2021),讲述早期近代欧洲解毒药的开发,这与当时毒理学的发展有关。这两本书体现出了欧洲历史上毒理学从药理学中分离的过程。但在明清之前的中国药学传统中,这样的分离并不明显,毒药始终被置于药物学的书写传统中。

我想举附子/乌头(aconite)为例,说明毒与药在两种文化圈中的不同命运。这种植物有剧毒,但也有很强的药用效果。在欧洲药物史中,欧洲乌头(Aconitum napellus)属于绝对毒药,不被用作药物使用;但在中国药物史中,附子 (Aconitum carmichaelii)是一种非常重要的药,五世纪的陶弘景称其为“百药之长”。奥林热教授在其对附子和雄黄的研究中指出,在唐代方书《外台秘要》的数千个方子中,10%的方子用到附子类药物。这种差异是非常明显的。我前面提到了德里达的文章,其中有一句话,我想与大家分享:“世上没有无害之药。Pharmakon绝不会仅仅是有益的(There is no such thing as a harmless remedy. The pharmakon can never be simply beneficial.)。”而西汉《淮南子》说:“天下之物,莫凶于鸡毒。然而良医橐而藏之,有所用也。”鸡毒即指乌头这两句话都显示出了药、毒之间的张力,但德里达强调pharmakon的负面意涵,而《淮南子》强调毒药的正面意涵。毒药在两种医学传统中具有不同的使用逻辑,在欧洲是尽管有毒仍然使用,在中国是因为有毒所以使用。我的比较是长时段而初步的,但不是把两种医学传统的差异本质化,因为每一种医学传统内部都有很多历时性变化。

然后我想讲一下,从古代到早期现代时期,中国与欧洲传统药学史的不同轨迹。欧洲药学的发展史是:古代出现了药毒不分的pharmakon概念,中世纪以后出现了药、毒分离的过程,早期现代则出现了药、毒概念的合拢迹象,但未回到药毒不分的原初状态。早期现代欧洲的著名炼金师和毒理学的奠基者Paracelsus(1493-1541),说过一句名言:“万物皆为毒药,没有一种东西是无毒的。仅仅是剂量让一种东西无毒(All things are poison, and nothing is without poison: the dosis alone makes a thing not poison. )这体现出了药毒不分的pharmakon思想。不过,Gibbs在其书中指出,巴拉塞尔萨斯的医学思想中,渗透进了纯化(purification)的炼金术思想,其操作过程将混杂的物质去除杂质、提取精华,仍然彰显出了药毒分离的面向。

中国的药学史从上古到中古一直是药毒不分的,但在早期现代出现了药毒分离的迹象。“毒”的概念在明清文本中出现了变化。根据文树德教授的研究,李时珍《本草纲目》(1596)中出现了三百余种有毒药物,其中提及了有毒植物“芫花”的修治方法,“用时以好醋煮十数沸,去醋,以水浸一宿,晒干用,则毒灭也”。这种“灭毒”或“解毒”的理念,类似于Paracelsus的“纯化”思想。这里的“毒”应当不是猛烈之意,而是带有负面意涵,彰显出了药毒分离的萌芽。

我再与大家分享一个非医学文本,是17世纪顾炎武的《日知录》。该书说:“古之时庸医杀人。今之时庸医不杀人,亦不活人,使其人在不死不活之间,其病日深,而卒至于死。夫药有君臣,人有强弱。有君臣则用有多少,有强弱则剂有半倍。多则专,专则其效速;倍则厚,厚则其力深。今之用药者,大抵杂泛而均停,既见之不明,而又治之不勇,病所以不能愈也。”这段话为余岩的《毒药辨》所引用。顾炎武批判了当时的医者不敢、不会用毒药的现象。这反映了明清时期缓药与毒药之间此消彼长的变化,其具体原因则有待于进一步研究。

最后我想分享一下本书的结论。药物具有一种流动的物质性,没有一种固定不变的内核,而是与周围环境(context)相关。“毒”“药”的边界是模糊的,而非截然二分的。一种药物是“药”还是“毒”,取决于很多因素,包括毒药制作和使用的技术、毒药的政治与社会意涵,以及毒药引发的身体体验。我在演讲开头谈到了“有效成分”(active ingredient)的概念,该概念出现于19世纪西方药学的发展过程中,是当代西方药学的黄金检验标准。很多医学史学者、西医工作者和中医实践者都探讨过中医与西医的关系,认为“有效成分”是检测中药是否有效的重要标准,比如屠呦呦从青蒿中提取出青蒿素,作为治疗疟疾的最有效药物,并借此获得了2015年的诺贝尔生理学和医学奖。我邀请大家通过对药毒关系的历史分析,超越“有效成分”的还原式思想框架,而关注药物治疗的关联性(relational)。我想借用Gilles Deleuze和Félix Guattari提出的“药物集合”(drug assemblage)概念。这两位哲学家和心理学家在研究精神类药物时发现,药物与药物的互动、药物与身体的互动是非常重要的面向,药物往往不能还原成分子水平上的固定内核。我在对中国中古毒、药关系的研究中,也看到了这种重要的关联性。

四、讨论与答疑

与谈人刘小朦认为,毒药研究具有强烈的现实意义,体现出了刘焱的独到眼光。在药物的生产、研发、临床实验和国家的规范管理中,对药物有效性和副作用的权衡是一个重要的课题。十几年前,中药龙胆泻肝丸引起的肾毒事件爆发,逐渐打破了人们对中药无副作用的一般性认识,在很大程度上改变了我国对有毒中药的管理方式。这种对药物副作用的理解是生物医学式的。在中国人的日常经验中,也有一些对“毒”的认识与传统医学相关,比如中医利用中药的偏性进行治疗,药物偏性在使用不当时会损害身体。这也渗透到了中国人对食物的理解中,中国人认为日常食物也可对身体产生不良影响,因此正确进食显得尤为重要,如绿豆性凉、可解暑,羊肉性温、不宜在上火时食用。刘焱对中古“毒药”概念的研究,表明了药物偏性等现代中医问题的历史渊源。

陈寅恪说“凡解释一字即是作一部文化史”,本系列讲座的第一位讲者梁其姿教授则说“凡解释一个物也是作一部文化史”。刘焱的研究,不仅是“毒”字的文化史,也是“毒药”这类物的文化史。上周讲座的主讲人冯珠娣(Judith Farquhar)教授提到,她在中国南部山区调查少数民族医药时发现,采药人会品尝药物,以辨别药物是否有毒,并随身携带解毒药,以防摄入有毒药物。这使我们想起中国古代“神农尝百草,一日而遇七十毒”的传说。这里“毒”的内涵不同于现代意义上的“毒”但也说明有毒药物在中国本草史领域的重要性。《神农本草经》区分上、中、下三品药物的关键就是它们是否有毒。陶弘景《本草经集注》对药物是否有毒的记载,基本都是该《集注》新加的,说明在陶弘景及其之前的时代,药物是否有毒是一个重要话题。但在中古时代以后,药物是否有毒的问题似乎变得不再重要,本草书更多关注于药物的性、味、主治、归经等问题。

这场讲座告诉我们,“毒”在中古是猛烈而非有害之意,提醒我们对习以为常的概念进行批判性思考。“毒”的标准是一个引人深思的问题。附子在古代和现代都被认为有毒。朱砂、五石散等丹药在现代被认为有毒,但当时人更多认为它们对身体有益,这体现出了“有毒”和“无毒”概念的历史演变。刘焱很好地解释了这个问题。本草书认为朱砂等上品矿物药无毒,但具体到日常使用和医者探讨中,五石散的配方也是不断变化的。在某一时段,礜石(含砷矿物)被加入五石散中,而礜石在本草书中是有毒的,这引起了人们的探讨。我们一般认为,在道士的观念中,飞升成仙的丹药是无毒的。但刘焱通过对炼丹文本的仔细分析,发现炼丹的过程会产生毒性。如何正确使用技术手段以克服毒性、炼成仙丹,是时人关注的问题。

刘小朦也关注于本书讨论身体体验的第三部分。身体体验史因史料零散、解读困难而不易研究。关于丹药的历史,已有研究大多关注于丹药的理论基础和身体危害,刘焱从身体体验角度的考察使人耳目一新。丹药的危害在中古已广为人知,但人们仍然争相服用丹药,于赓哲用“保护带”的科学史理论解释这一现象。一个理论体系形成后,其周围会出现一个保护带,这个理论体系的崩塌是从保护带(而非内核)开始的。大部分人对丹药的攻击集中在保护带上,认为丹药的危害源于服丹方式不对,而不是丹药本身。唐代以后,丹药的内核才逐渐被确定为危害的来源。刘焱老师研究表明,“毒”在中古是猛烈之意,既具有危害,也在长生和成仙方面有强烈效果,这为服丹药的历史发展提供了另一种解释思路。

刘小朦提到,王家葵教授认为,在陶弘景的时代,人们已对药物的毒性多有了解,但对药物寒热的性质了解不足。药物的有毒无毒,是否与其寒热性质有关呢?本草书并未明确体现出这种联系,有毒药物既可性寒,也可性温。但刘焱老师的书似乎彰显了一定联系,比如附子性温,寒食散也可使人发热,这将猛烈的毒药与热性相联系,强调热对身体的益处,与当时强调风和伤寒的病因观有关,使我们联想到“中国人对虚的恐惧”(栗山茂久教授语)。但宋代以后,特别是明清时期,热的危害似乎更为凸显,清热解毒类药物逐渐增多。这里的“热毒”不是指药性,而是指一种身体状态。这与宋以后医学的发展有关。金元四大家批评宋代《局方》多温热香燥之药,发展起了与宋以前不同的医学理论体系,如刘完素主张寒凉,朱震亨强调滋阴,朱氏还认为“相火”是致病的主因。这或许可以解释中古以后“毒”概念的负面化演变。

刘小朦还注意到,刘焱的书提到中古的“八毒赤丸”,这种丸药可以杀鬼气、逐尸疰。刘小朦展示了自己收藏的清末八宝五胆药墨,并提到其配方多为中古时期的猛烈“毒药”。明清时期,以“八宝”为名的药物越来越多,其药效一般强烈而快速,比如清代痧药八宝红灵丹。这类药物可能继承了中古的“毒药”传统。从“八毒”到“八宝”的名称演变,显示出“毒”含义的负面化。

刘小朦也提出了两个问题。第一,刘焱主要关注于道教,而佛教是否可能也对中古药物产生了重要影响?比如,耆婆方见于孙思邈《千金方》,该方传自印度,其中也有几味猛烈的“毒药”。第二,从中西比较的视野来看,中古欧洲的解毒药不但多而且著名(如底野迦),而“毒”在中古中国是猛烈而非负面之意,这是否导致中古中国的“解毒剂”相对于欧洲较少,且缺乏著名解毒药?关于刘小朦的第一个问题,刘焱回应道,佛教中的“毒”主要是精神而非物质层面上的,如贪、痴、嗔“三毒”,佛教主张以冥想等方式解除精神之毒。在佛教的物质之“毒”中,进入中古药学传统者不多。当然,孙思邈引耆婆曰“天下物类皆是灵药,万物之中无一物而非药者”,其中可能包括毒药,但在具体文本中,佛教的影响并不突出。关于第二个问题,由于中古中国药、毒不分的特点,解毒剂的传统确实不如西方强烈。比如,底野迦是一种由动物、植物、鸦片相混合而成的药物,是欧洲著名的解毒剂,后来演变为万灵药。它在唐初作为拜占庭帝国的贡品传入中国,并成为了《新修本草》中唯一的复合药。它在中国本草书中只是昙花一现,未能广泛流行。古本草书往往会设立一个部分,专门讲食物中毒、用药失误中毒等情况下的解毒药,这些解毒药一般是在大众生活中易于获得的药物,如淘米水、绿豆等,制药过程并不复杂。刘焱说他近来发现,外来的香料传入中古中国后,往往会成为解毒药,关于它们在中古医学文化和宗教生活中的使用情况,则是刘焱下一步的研究课题。

高晞教授也进行了点评和提问。她指出,刘焱在全球视野下研究中古毒药问题,为中古药物学史研究打开了新视野。中古中国与阿拉伯和波斯在药物知识上的互动非常密切,这已为陈明老师等学者所关注。那么,在知识体系和物质文化两方面,欧洲药物是否也对中古中国产生了影响呢?刘焱回答道,中古中国与欧洲在药物知识上的联系非常密切。文树德教授提出,佛教和印度医学虽促进了具体药物的在华传播,却未对中古医学的医学理论框架产生根本性影响。但至少在宋以前,中国药物学书写的理论色彩并不强烈,其看重的是药物的有用性和实践性,因此对外来药物有很强的包容性,将外来药物按照性味和是否有毒等标准,纳入中国药物的分类体系中,并根据具体的实践经验来使用这些药物。接下来他关注的是,中古中国和西方(包括印度、波斯和大秦)对同一种药物的使用有哪些异同。比如,中古文献中的“郁金香”指藏红花,该药由印度和东南亚传入中国,在欧洲是重要的食用调料,但在中国不是食物而是解毒药,在佛教仪轨中也是非常重要的物质。

在回答听众提问环节,有听众提问中西方药物发展轨迹不同的原因。刘焱指出,西方的药毒分离早在13世纪就已出现,而药物的实验方法和代谢知识晚至19世纪以后才出现。从哲学的角度来看,中国的药毒不分与阴阳转化的哲学思想有关,而2世纪的古罗马医师盖伦(Galen)对毒药的本质化分析,是受到了柏拉图形而上哲学思想的影响,成为中世纪欧洲药毒分离的基础。也有听众提问,近代细菌、卫生观念的传入,对传统的蛊毒观念会形成怎样的冲击。刘焱认为,蛊毒与细菌观念具有相似性,都是对病因的本体式认知(文树德语),认为疾病是由具体外因引起,而非功能性失衡。这种认知在中国传统宗教和医学中非常重要,比如对“鬼”和“虫”的想象。清代蛊毒观念已渐式微并被边缘化,西方细菌观念的传入可能未对蛊毒观念产生直接影响。还有听众提问魏晋五石散与唐代服食金石药的关系,刘焱则提出从身体感的角度进行思考。关于唐人热衷服食钟乳和硫磺的原因,刘焱认为,砷化物礜石是六朝五石散的一个重要成分,唐代的金石药服食则以钟乳和硫磺为首。孙思邈热衷服食钟乳石,韩愈则好食硫磺。从现代观念来看,钟乳和硫磺的危害小于砷化物;但当时的人认为硫磺也有毒,韩愈服硫磺而伤身,所以这不完全是从有毒到无毒的转变。魏晋五石散和唐代金石药共享了丹砂、雄黄等猛烈药物的知识,对身体感的想象性理解也有相关联。但它们也有明显的区别,五石散更加普遍,被士人、医者都作为药用,其配制过程也比外丹简单;外丹的炼制则是复杂的过程,且需许多珍稀原料,主要是皇室等社会上层参与。此外,五石散既可治病又可长生,而金石外丹则追求脱胎羽化而不死,两者的服食目的也不同。亦有听众提问如何理解西方的顺势疗法(homeopathy),刘焱指出该疗法为18世纪末德国医师Samuel Hahnemann所发明,是将一种药物无限稀释到现代医学认为已无药效的程度,以治疗疾病。这种疗法将致病之物稀释并返入病人身体,有以毒攻毒的色彩。中国早已有以毒攻毒的思想,但高倍稀释的方法在中国难以见到。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司