- +1

中阿建交五十周年:认识东方的关键词

原创 萨尔瓦多

智讯君按

2022年是中国与阿根廷建交五十周年,也是中阿友好合作年。50年间,有许多人为增进中阿交流和理解做出不懈努力。在此特别时刻,我们将陆续分享其中一些人的中阿故事,以资纪念,以飨读者。

我

汉字“我”由两部分组成:手和戈。因此,“我”从字义上可以理解为,一个人可以自我防卫;或者更确切地说,当他想要捍卫某些事物时,手中握有力量。事实上,“戈”在古代是一种象征自由、威严和阳刚之气的武器。而在我看来,“我”这个字看起来就像一个托着一件行李箱的人。我看到了我自己,这个经伊斯坦布尔转机、飞行了34个小时后终于抵达上海浦东机场的我。

朋友和家人不停问我:“你到底是要去哪里啊?”而我则不厌其烦地回答:“我要去地球另一端啦。”离开布宜诺斯艾利斯前几周,我开始感到异常的自由,似乎我在临走前所做的任何事都不会产生什么后果——毕竟我马上就要去地球另一端开始一段长时间的生活了。我决定以颇具仪式感的方式来告别这座我生活了近十年的城市。于是,我在脑海中列出一份清单,把一直想看的演出一一看完;我还去了所有想去的咖啡馆,坐在那里慢慢写作;我狂吃烤肉、喝红酒,差点消化不良;我还开始和一个姑娘约会,虽然我们能共处的时间那么短暂,而未来又充满了不确定性。当然,伴随着这般自由的是,肾上腺素在我大脑深处沉淀后产生的越来越强烈的痛楚。

一天下午,我打开房门,在一堆包好的家具和搬家公司提供的柳条筐之间找到好几盒书,这些书曾属于我自己的“图书馆”。我家有藏书的传统,每本书必须一尘不染,不能卖、不能送、更不能扔。这些书从地板上开始堆,一盒叠着一盒,一直堆到天花板。我觉得自己就像西班牙语这个语言的逃难者,要一页页翻阅所有用西班牙语书写的书籍,然后挑出最优秀的几本,带着它们去荒岛生活。于是,我准备把一些有用的书页撕下来,把书里的语句缩短,然后自己制作一本笔记,把西班牙语最精华的内容收录进去。我开始撕扯书本,直到眼前一片破碎景象,才停手。虽然记着“最爱的书”的笔记本和装着“多余的书”的图书馆都算是我与文学之间的隆重告别,但我最终决定改变主意,只挑了三本书,仅此而已。我把这三本书装在行李箱最上方,使劲关上箱子,这才意识到,我已经没剩下什么要捍卫的东西了。中国之行最具吸引力之处,在于一种空白感,那种心甘情愿舍弃一切的感觉。

他们

毫无疑问,上海浦东机场是我这辈子见过的最大的机场。我背着双肩包,在白色灯光照耀下走过一条条大理石走廊,经过许多水平扶梯,穿过两道、三道、四道安检,来到取托运行李的地方。我还在卫生间里换了件短袖T恤——我没想到自己抵达上海时会浑身脏兮兮的。最后,我穿过一道自动玻璃门,终于来到了外部世界。出来后还是一条走廊,迎面而来的是西装革履的男士、身穿套装的女士,有跨国企业代理商、酒店管理员,还有无数的出租车司机用英文问着“先生,先生,你要去哪儿?”。他们此起彼伏,举着各种牌子不断询问,直到我消失在他们的视野中。

每个人都在寻找接机对象。他们问我是不是史密斯兄弟公司的史密斯先生、是不是跟妻子一起来上海休假的克拉克先生。而我则在四处寻找王老师。我之前已跟他保持了三个月的联系,他说会到机场接我。结果我走了一圈也没找到王老师,也没看到牌子上有我的名字。我又重走了一圈,以防来接我的人没看到我,但依然没找到王老师。在来来往往的人群中,我意识到,我根本没办法和王老师联系上;接着我又觉得,我向上海大学申请的奖学金项目似乎都显得十分荒唐。我为何要申请到世界的另一端去读博士,结果又让我在一个拉美问题研究机构工作?我突然对这一切产生了怀疑。我走到一条长凳前,坐下来休息。有一瞬间,我觉得自己就如庄子所说的“庄生晓梦迷蝴蝶”。我正在经历的,其实是另一个人的梦境,他在梦里是一个远走他乡的阿根廷人。幸好,这时,一个高高的、光头的、穿着羽绒服的男人打断了我的胡思乱想,他向我伸出手,用西班牙语说:

“请问您是马里亚诺先生吗?”

我差点说“不是”,因为我唯一认识的马里亚诺“先生”是我父亲。这时,王老师已经抓住我的拉杆箱迅速朝出租车站走去,嘴里喊着“走,我们走”。我们上了排在最前头的出租车,王老师嘴里冒出几个音节,就说明了大学地址。接着我俩坐到后排车厢,没再说话。

我向窗外望去,高速公路上下重叠,玻璃面的高楼反射出被白色薄雾笼罩着的昏黄落日。我看到人们在街上行走,心情渐渐放松下来。这里的汽车也有四个车轮,人行横道线也是白色的,树看起来也有树的模样,眼前的这一些并不陌生。当然,路上的海报、横幅、指示牌上写的是一种我完全看不懂的语言。刚来中国时,我看到“他”这个字,觉得很有意思——“他”本身是人称代词,其中又包括副词“也”。在我看来,“他”的意思的,TA“也”是一个“人”。就像一个人在人群中辨认出另一个满怀希望、期待和烦恼的人(例如,在一个周日下午在浦东机场寻找一名留学生),就能马上打破两人之间的距离。好比在反射镜游戏中,一个人的言行举止通过镜面反射,可以对另一个人的判断造成影响。

过了很久之后,我问王老师,当时是怎么在浦东机场的人山人海中认出我的。

“因为阿根廷人长得都一样。”他回答。

诗

我和中国诗歌的第一次接触是通过埃兹拉·庞德的书《华夏集》。智利作家罗贝托·波拉尼奥曾说,每本书都来自其作者自成一体的神秘星球;当读者阅读这本书时,能从其中“借出”(认识)另一本书。我是在阅读波拉尼奥的小说《荒野侦探》时知道《华夏集》的。《荒野侦探》花费了大量笔墨描述庞德在比萨监狱时的经历。庞德是美国的第一批英国人后裔,在意大利成为墨索里尼政权的支持者。第二次世界大战结束后,盟军将他俘虏,并以叛国罪将他送上法庭。他在被送往绞刑架的路上,以精神失常为借口躲过极刑。据说,庞德在监禁期间随身带着两本书,一本是中国古典诗歌选集,一本是塞万提斯的《堂吉诃德》。他拿这两本书当枕头。

庞德的作品采用一种淡漠的叙事方式,常在含蓄和赤裸的语言之间转换。他从其他文化和语言中借鉴叙事风格,然后自成一体。他的许多诗歌作品改编自普罗旺斯歌谣、炼金术士祈祷语以及希腊、拉丁诗歌。而《华夏集》则是在中国古典诗歌的基础上创作而成。他尤其喜欢借鉴李白的作品。他在原诗上不断修改,直到将其改得“面目全非”。庞德不懂汉语,他是根据英国汉学家欧内斯特·费诺罗萨的注释来“把玩”诗词的,而我手中的这本书又是翻译成西班牙语的版本。总之,这是三种语言之间的翻译练习,没人弄得清楚哪些内容属于原作者、哪些内容属于再创造。“翻译即叛逆”,这种诗词实践体现了东方的文学观念:

渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

庞德认为,译文属于被翻译语言的文化财富,译文可与另一种文学传统进行对话。事实上,庞德作品中最有趣的一点,就是使两种语言所代表的两种文学传统进行对话。

我在第一次北京之行时得到一本“靠谱”的李白诗集。当时我们被带去长城、故宫、颐和园参观,我偶尔看到外文书店,就买了一本中西双语的诗集。时至今日,我还在试图读懂这本书。我必须承认,译成西班牙语的诗句没有那么大的张力。庞德对这些诗歌进行“过滤”,使其表现力降到最低。在他的作品中,沉默与话语的结合构成一种新的阅读体验。语言的效果在“说”和“不说”之间集中体现。文学作品往往需要一个沉默的结尾。

那种语言的表现力和美感体现在汉字“诗”这个字中——“话语”(讠)需要一个空间来释放,即“寺”。乔治·巴塔耶认为,诗歌的无意义性(一切文学皆无用)使语言变得庄严神圣。

书法

一位朋友带我去参观一个书法展。在书法大家的作品中间,还参杂着一些他们徒弟的作品。我站在一副书法作品前,粗粗细细的笔画在纸上龙飞凤舞,我觉得这幅字笔锋急促,或者说,风格很现代化。

“你觉得这幅字怎么样?”朋友问。

“我挺喜欢的。”

“喜欢这幅?这幅不好。”

接着,她把我带到另一幅作品前。在我看来,这幅字跟刚才那幅并无二致。她问我是否喜欢这幅,我说“是,是,很漂亮”。我觉得并没有什么方法来区分新派和旧派、经典作品和临摹作品,于是感到自己置身在展览厅,被一群意义不明的线条包围着。我看着不同的形状、线条、颜色、圆圈,但完全无法理解其中的含义。我完全无法解读这些对部分人而言极其珍贵的事物。我正在观赏一门艺术,这门艺术历史悠长,分多个流派,每个派别又各具传统,而我对此毫无概念、一窍不通,这让我再次意识到自己是个外国人。我认为,我需要通过某种翻译才能读懂中国。

庞德的《华夏集》和他所翻译的中文诗歌原文读起来感觉迥异,因为两者所用的语言不同。汉语的学习基于重复练习。我们外国人要在中国小学一年级孩子用的方格本上反复练习笔画,抄写汉字。在某些时候,或者说我听说,汉字经过反复练习,就会变成一种无意识的书写。经过坚持不懈,各种画符开始成型。与西方学习方法完全相反,汉语学习注重理解、建立关联、发觉内在联系,然后重新遣词造句。因此,我在第一堂普通话课上学的是一张单词表:“妈妈,爸爸,哥哥,一,三,五,地图,报纸”。而数字“二”则放在第三课讲。最近,我在第五课里才学会了从一数到十。我曾和一个中国朋友不止一次抱怨,汉语的教科书和课堂授课都不分门别类,我只能把一些零散的单词塞进大脑,然后随机拿出来反复练习。

“当然分了类,只是你没看出来。”

这个回答真是奇妙,我心想。从那以后,我告诉自己,虽然我以前不懂,现在还是不懂,但或许在未来某一刻,我会明白这门语言内部的秘密关联。一门语言可以解读出一个世界。在这门语言里,我看到的只是区区几根线条,而我朋友看到的则是一幅历史画卷。因此,本国人的世界在外国人眼里显得一片混乱。

历史

一个名为《中国私语》的话剧作品已在一栋楼的二层演出了两个月。二层的办公室像要搬家似的一片混乱,大厅中央有两排椅子,前来的观众必须绕过各种工具、盒子、木板,才能来到椅子边。昏暗的光线营造出一种神秘的气氛,这正是这部作品想要追求的效果。我在一根柱子边停下,向看似“舞台”的方向望去。灯光关闭,一位七十来岁、短发、矮胖的女人穿过大厅,坐到中间的椅子上。她在皮夹里掏出几张纸,戴上眼镜,开始阅读。

“我的名字叫‘国法’,意思是‘国家大法’。我有一个严厉的父亲。”

国法开始讲述她的家庭故事,并通过自己的故事来回顾中国历史。投影仪投射出英文字幕。国法的父亲出生在青岛的德国殖民地,会讲“欧洲野蛮人”的语言。长大后,他去柏林攻读工程学。在那里,他认识了安妮特,两人结为夫妻。他们回到上海,在“国际公共租界”定居。当时的上海,到处是外国银行,鸦片贩子和流氓匪徒横流。第二次世界大战在欧洲爆发,日本侵略中国。由于德国是日本的盟军,安妮特被驱逐。此后,这对夫妇再没见面。他后来再婚,生下国法。在国法讲述的时候,一对伴舞的芭蕾舞演员(西方人)用薄纱将其围绕,拉着她一起舞蹈或紧紧抓住她的双脚,仿佛孙辈在听奶奶诉说自己的故事。

从落地窗看出去,是一条大道,天色已暗,两三辆摩托车在街上穿行。我问自己,在这座近三千万人的城市中,有多少人的故事是我无法企及的。我在脑袋里咒骂汉语的四声调和汉字笔画顺序。说同一种语言,构成一种亲密度,这种亲密度正是《中国私语》这部作品创作的基础。随着昏暗的灯光,西方人的伴舞,主角讲述着自己的故事。等她开始讲述自己在大跃进时期的遭遇,我的这种感受还是久久无法消散。对我来说,我作为外国人有个巨大的局限,那就是我无法真正走近中国人的经历,以及这个国家的历史和语言。

东方

在博尔赫斯创作的一则著名短篇小说中,有一段发生在一个为德国人效命的中国间谍和一个英国汉学家史蒂芬·艾伯特之间的对话。文学评论家在分析这部作品时,将相当一部分注意力集中在这段对话的内容上。中国间谍其实是彭㝡的曾孙。这个彭㝡,是皇亲贵族,他舍弃荣华富贵,专心写小说,并建造了一座迷宫。他的家人对其作品嗤之以鼻,因为他唯一完成的作品就是一本不值一读的书,里面既没内容,也无逻辑可言。但是,没人找到过他的迷宫。跟博尔赫斯许多其他小说一样,《小径分岔的花园》关注的也是关于理性的探讨,并拥有一种哲学思维。在这个故事中,艾伯特找出了读懂彭㝡那部小说的诀窍——小说里的人物死亡、又出现、又变身、然后永远消失。艾伯特和中国间谍的相遇揭露出一段家族故事:所谓的迷宫就是彭㝡的小说,这是一座时间的迷宫,在里面一切皆有可能发生。大多数关于这部作品的书评都聚焦于此,强调多重时间,突出道家思想等等。然而,许多读者在阅读时可能忽略了这个故事最出人意料的片段——中国间谍吸取历史教训杀死了艾伯特,目的是向德国方面传达信息。也就是说,中国人杀了汉学家。

我知道这是读者的假设,线索就是书中英国“东方通”手里那本书中提到的各种姓名、城市和事件。从某种程度上,这慢慢成为理解中国文化的一种方式。“杀死汉学家”,让他讲述过去经历,转述另一个人的话语。“杀死汉学家”,让自己在现实反转中漂浮,这正如道家思想所提出的观点。

一个名叫“阿尔贝”的中国人成了我的语伴。我不知他为何会认为跟我在一起能练习英文。总之,我们每周见一次面,用汉语和史蒂芬·艾伯特的母语交流、学习。不久后,他邀请我去他爷爷家吃晚饭。

“阿尔贝”在宜山路地铁站7号出口等我。我们一起在某个居民区穿行,沿街有大妈卖白菜、木耳,还有开到凌晨的水果摊。我们顺着一个水泥楼梯爬到了三层,“阿尔贝”掏出钥匙。门上装饰着一个用红色和金色写的字,意思是“发财”。一开门,他爷爷就伸出手跟我打招呼,说了一句话,“阿尔贝”翻译说:“欢迎来我家,我孙子经常说起你。”在爷爷家,我才得知,原来我语伴的真实姓名叫徐艺,而他给自己起的英文名字“阿尔贝”,是取自《哈利波特》里的一个人物。

接着,爷爷就隔着珠帘,开始在厨房里忙碌起来。这个房子有两间卧室、一个厨房、一个卫生间。由于没有饭厅,“阿尔贝”就拿出一张折叠桌,铺开放在房间中间,我们把他的床当作椅子。爷爷开始上菜,一道又一道。话说我到中国后胖了好几公斤。最后,爷爷端上一大碗汤作为甜品,里面有糯米团子和甜豆。这时,他这才坐到我们身边。他从柜子里取出一瓶白酒,倒在一个像玩“过家家”用的小杯子里。“干杯!”他说道,等着我这个外国人一干而尽。接着,他又将酒杯倒满,才又坐下。

“几十年前,”他说,“你应该还不能来我家做客。要是我有个西方朋友,邻居们说不定会以为我是间谍呢。那个年代,我们吃不到什么肉,还经常饿肚子。现在你看,你和我还有我孙子一起吃饭、喝酒。这些年来,中国发生了许多变化。”

他者

上海的一些街道常常会让我想起布宜诺斯艾利斯。华山路上到处是咖啡馆、甜品店,就跟巴勒莫区的小巷一样。人行道上摆放的桌子,周围的法式别墅,这种郊外与欧派相结合的景象让我想起,上海和布宜诺斯艾利斯都曾在二十世纪初有过类似改造。上海是“东方明珠”,布宜诺斯艾利斯则是“南美巴黎“。

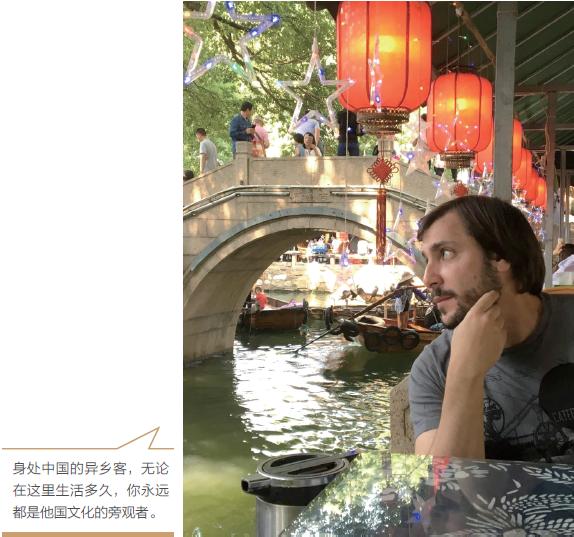

在我了解东方文化的过程中,一些事情开始步入正轨:那个在布宜诺斯艾利斯与我分别的女孩获得了一份奖学金,她也到上海攻读博士;上海这座诺大的城市渐渐变成了一张熟悉的地图,我喜欢去咖啡馆上网,也喜欢偶尔去几家烤肉店换换口味。当我意识到我所面对的是一个永远不可能完全了解的文化的同时,也产生了一种新的希望,那就是一点点地去包容这里的文化。有了这种想法,我开始发挥主观能动性,不断提问、发现惊喜,直到探索出一种共同的语言。

作者:萨尔瓦多·马里亚诺(Salvador Mariano)阿根廷作家、记者,上海大学人文学院博士研究生。

原标题:《认识东方的关键词》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司