- +1

闪光的智性与冰裂的尾声,回荡在纳博科夫与批评家挚友的通信里|此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

日前由上海译文出版社引进出版的《亲爱的邦尼,亲爱的沃洛佳:纳博科夫—威尔逊通信集,1940—1971》,收录了作家纳博科夫与其挚友——评论家埃德蒙·威尔逊在1940年至1971年间的通信,是两位智者之间颇具默契的深度交流。火花四溅的思想碰撞,直言不讳的犀利妙评,鲜为人知的文坛轶事,尽在其中。

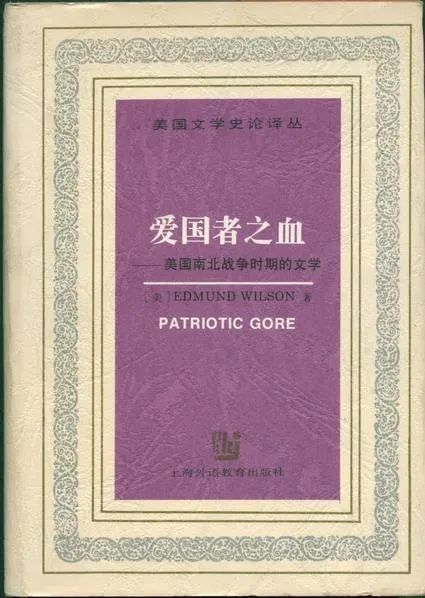

正如这些坦诚的信件将证明的,在两人的最终疏离之前,是四分之一个世纪的个人与智性的亲密接触。两位作家相互激发、促进性的交往,持续而充满生机的观点交流,都在他们各自的作家传中得到重要反映。

加州大学伯克利分校教授西蒙·卡林斯基在此前版本的基础上作了扩充和修订,更详细地追溯了两位作家之间友谊的复杂性。忠实呈现纳博科夫从籍籍无名到风靡文坛的文学生涯,见证两人友谊如何从亲密无间到分道扬镳。

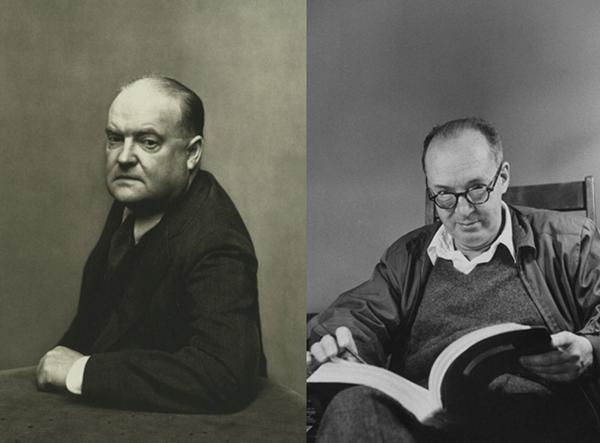

弗拉基米尔·纳博科夫、埃德蒙·威尔逊 / 著

西蒙·卡林斯基 / 编, 刘佳林 / 译

上海译文出版社2022年12月版

导言(节选)

文 / 西蒙·卡林斯基

一九六五年一个令人难忘的轰动性文学事件是由埃德蒙·威尔逊创造的,他言辞激烈地批评了弗拉基米尔·纳博科夫四卷评注版的普希金的《叶甫盖尼·奥涅金》。威尔逊的文章刊登于七月的《纽约时报书评》,纳博科夫八月回复,一九六六年二月又在《遭遇》追加发表详细的反驳。像势均力敌、不择手段的斗争惯有的表现一样,交锋激动人心,许多文学家、学者加入争论,他们分派站边,给两个对手煽风点火,又不分青红皂白地这边一拳、那边一脚。混战的激动之中,很少有人留意到,威尔逊在评论的开篇就称自己“是纳博科夫先生的私交,对他抱有温情,有时又因激怒寒心”;而纳博科夫答复那篇评论时,也首先肯定两位作家的旧谊,认定彼此的感情。“一九四〇年代,我在美国的第一个十年里,他在许多事情上都善待我,而这些事不必跟他的职业相关,”纳博科夫在答复的第一段中写道,“我们有许多激动人心的谈话,通了许多坦诚的信。”

作者: [俄] 亚历山大·普希金|译者: 智量

果麦文化|上海文艺出版社

正如本集这些坦诚的信件将证明的,在这场痛苦的、围绕《奥涅金》的翻译与评论的争论之前,是四分之一个世纪的个人与智性的亲密接触。两位作家不停的、促进性的交往,持续而充满生机的观点的交流,都在他们各自的作家传中得到重要反映。在与纳博科夫亲近的阶段,威尔逊全力以赴地沉浸在俄罗斯文学中;而没有威尔逊的帮助、劝告和文学人脉,就很难想象纳博科夫第二段文学生涯(一个用英语写作的美国作家)会如何开始。威尔逊去世后,纳博科夫写信给叶连娜·威尔逊,谈到他们合作出版目前这些书信的计划,他以这样的字句收尾:“我不必告诉你,重温这些属于我们通信初期光芒四射时代的交流,是多么痛苦。”(未刊书信,一九七四年五月十七日)促成他们亲近、相互同情的因素很多。他们分别来自各自文化中有教养的上流家庭,彼此都对对方的文学和本土的传统感兴趣,有投入。两人对法国语言文学都是行家里手,对宗教及神秘主义虽有分歧,但都抱怀疑态度。他们都是卷入政治的刑法学家之子。威尔逊相信,如果伍德罗·威尔逊总统时期内有职缺,他的父亲一定会被美国联邦最高法院聘用。纳博科夫的父亲是革命前俄国反对派运动的主要参与者,如果不是列宁和托洛茨基十月革命后建立政权,他父亲很可能在革命后的民主政府内阁占一席之地。在许多人的记忆中,威尔逊是一个文学批评家,纳博科夫是一个小说家,但两人都创作并出版小说、文学批评、戏剧及诗歌,对他们而言,文学是他们一生热情之所系。在纳博科夫的熟人中,威尔逊也是少有的对前者另一兴趣领域——鳞翅目昆虫学有着起码的兴趣的人。

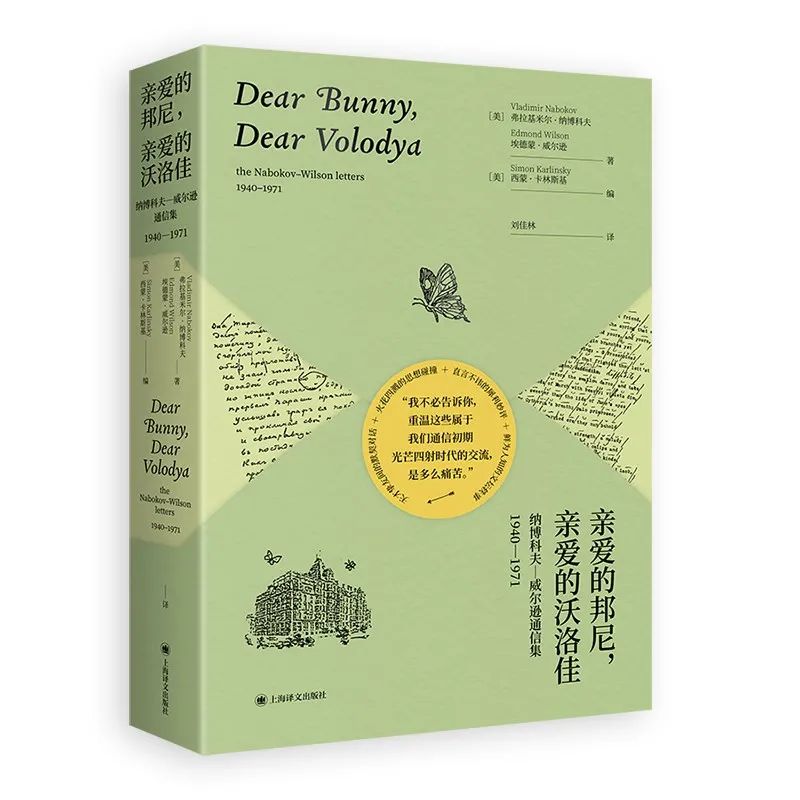

在俄国文化、美国文化之中,文学作品常常因其传达的信息而受到重视,如果它们展现出精湛的技巧,则会受到怀疑。但纳博科夫和威尔逊都明白,没有什么可以代替文学品质——不过,什么才构成文学的品质,他们常有分歧。他们各自的作品在影响方面也有有趣的对应。威尔逊的《到芬兰车站》是西方马克思列宁主义来源的最好指南之一,正如纳博科夫的《天赋》是对其俄国本土根源的想象性检验,因此如果一起阅读,这两部作品几乎构成一个等式的两边。对威尔逊的小说《赫卡特县的回忆》的起诉与查禁,促进了维多利亚式的道德审查制度的瓦解,这种制度在西方国家一直持续到一九五〇年代末;而纳博科夫的《洛丽塔》在美国和英国的出版,则标志着这种瓦解的完成。

埃德蒙·威尔逊部分著作中文版

因为有种种相似之处,共同感兴趣的领域也广泛,纳博科夫和威尔逊幸运地在一九四〇年相识了。只要早五年,我们这个世纪的历史之变化无常和一九三〇年代知识界的潮流就会将他们隔开,双方也就无从谈起。他们亲近了二十年,最终痛苦地冷淡下来,而其根源则在他们初次相见前早已形成的观点与态度之中。如果我们简要检查一下彼此相遇前各自的知识轨迹,或许能更清晰地理解他们的关系。

……

一九四三年十一月,威尔逊提议,他们合写一本关于俄罗斯文学的著作,纳博科夫接受了这个计划。最初的想法是一本书,由威尔逊的文章构成,伴之以纳博科夫的翻译。他们一九四四年的通信精神抖擞地讨论了这件事,计划很周详。随后几年,通信一再提及。这部作品所设想的形式有过几次变化。道布尔戴出版社最终同意出版,并为此向两位有前途的合作者预支了稿费。一九四八年他们还在讨论该书,尽管热情衰减。不用说,它从未变成现实。

欧文·豪敏锐地指出,威尔逊最显著、最吸引人的一个品质是,他对所有的文学持开放态度,迫切地跟朋友分享他文学上发现的每一种乐趣。纳博科夫则像《天赋》中的主人公,认可“仅两种书:床头的或者废纸篓的”,结果常常让威尔逊这位文学天才的抬轿人失望。自托尔斯泰以来,没有哪位作家像纳博科夫这样,无视既有的文学声名。威尔逊的趣味广泛而包容,与之相对的是纳博科夫的态度,《天赋》中的费奥多尔充分地表达为,“我要么狂热地爱一个作家,要么彻底抛弃他”。因为他拒绝的花样无法逆料,人们于是普遍而错误地认为,纳博科夫所谓的优秀作家,总是指优秀的文体家,也就是说,他只是根据文体来选择他喜爱的作家,而不考虑其作品内容。这种理解与他对托尔斯泰和契诃夫的深厚感情相抵牾,两人都不是俄国代表性文体家,也与他对拉辛和司汤达的摈弃相违背。纳博科夫始终如一地讨厌的是:屈服于时代流行的标准诗学的作家(因此他蔑视整个新古典主义,尤其是十八世纪文学,除了英国的蒲柏、斯泰恩和俄国的冯维辛、杰尔查文),过分依赖现成惯例和格式的作家(比如司汤达和康拉德,依他看来),努力追求感情而非艺术效应的作家(比如陀思妥耶夫斯基和福克纳)。

《纳博科夫精选集I:全五册》

译者: 主万 / 梅绍武 / 王家湘 / 龚文庠

上海译文出版社

纳博科夫相对更熟悉俄罗斯文学传统,所以他喜欢将威尔逊坚持推崇的西方作家转换为与之相对应的俄国作家。因此,亨利·詹姆斯,纳博科夫所谓的“灰白的鼠海豚”,在他看来就是稀释过的屠格涅夫(纳博科夫对他并不特别喜欢),福克纳是一八六〇年代俄国次要的、有着社会意识的小说家,马尔罗是一九二〇年代苏维埃作家的穷亲戚,模仿的是陀思妥耶夫斯基和列昂尼德·安德烈耶夫,他们在主题和场所方面都与马尔罗相像。纳博科夫比较接纳菲茨杰拉德和约翰·毕晓普,但人们怀疑,这是因为他个人喜欢威尔逊,而这两位作家曾是他的同学和亲密的朋友。从更长时段的书信往还看,文学教员威尔逊屡屡受阻,纳博科夫顽固地拒绝对他的文学兜售报以欣赏。

一九五〇年春,通信密集起来,因为两位作家都因种种病痛卧床。威尔逊连中三元,成功让纳博科夫喜欢上三位不可能喜欢的作家:狄更斯,简·奥斯丁和让·热内。狄更斯碰巧是纳博科夫的父亲特别喜爱的作家。孩提时代,纳博科夫就接触了狄更斯的许多作品,他父亲用英语给家人朗诵他的作品。后来他对狄更斯失去兴趣,父亲喜欢的另外两个小说家巴尔扎克、左拉也失宠了。威尔逊认为,狄更斯的后期小说有独特价值,在他的劝说下,纳博科夫在康奈尔比较文学课上把《荒凉山庄》列为主要作品。

至于奥斯丁,威尔逊认为,她跟乔伊斯分享“英语小说中具有形式感的几乎独特的荣誉”,他特别成功地打消了纳博科夫对女小说家的那种典型的俄罗斯偏见。情况是这样的,俄罗斯虽然有重要的女诗人,一些人还是不错的戏剧家,但直到晚近,都没有女性写作的小说能超过纳博科夫在短篇小说《海军部大厦塔尖》中嘲讽过的妇女通俗小说的程度。还有一个事实是,奥斯丁在俄罗斯文化中默默无闻。别的英国女小说家在俄国都受到礼遇,安·拉德克里夫和勃朗特姐妹在十九世纪很著名。玛丽·伊丽莎白·布拉顿粗制滥造的作品《奥罗拉·弗洛依德太太》不但莫名其妙地受到托尔斯泰的喜欢,甚至还是《战争与和平》几个段落的样板。而简·奥斯丁过去、现在都不知名,《傲慢与偏见》第一个俄语译本直到一九六〇年代才问世,却少人问津。

《纳博科夫文学讲稿三种》

译者: 申慧辉、丁骏、金绍禹 等

上海译文出版社

作品选读

第55封信

亲爱的邦尼:

上周三我没有去弗吉尼亚,而是遭遇重感冒袭击,只好卧床。德米特里也一样。在俄国,这种病有个绰号“ispanka”(西班牙太太)。

以下是我旅行中收集的众生相的一些异型:

1. 教戏剧的妇女。嗜好:像温莎公爵夫人。惊人地相似。当公爵夫人(据新闻照片)改变发型,她也改变(跟她的模特儿保持一致,就像据说一些拟态的蝴蝶所做的那样)。把她遇到的人分成a. 立刻说起这种相似的人;b. 需要一些时间才发现的人;c. 只对第三方说起它的人;d. (最好)当她的面,自动地说起沃利,无须有意表明是联想;以及e. 那些忽略的人.或没有看到的人。她是过去陪伴过几个温莎人的老姑娘,这种嗜好让生活值得过下去。

2. 小个子男人,长着温和、水汪汪的眼睛;有点儿牧师般的外貌。非常安静,沉默寡言,小小的假牙。以腹语者的口吻冒出某个平淡无奇的问题(“你在这个国家待多久了?”),又复归沉闷。职业:一些俱乐部的秘书。性生活要么仅限于时不时的可怜的小独奏,要么不存在。带我到林肯纪念堂。突然奇迹发生:忽地停下,紧盯旗杆,眼睛放光,鼻孔翕张,激动异常。盘问一个卫士:“那是你们竖立的新旗杆吗?”想知道(声音颤抖)准确高度。“七十英尺,我猜。”松了一口气。你看[,]他的热情在旗杆,他在后院里刚获得的那根新旗杆是七十五英尺高(他来年要用一根一百英尺的,他说)。拥抱镀银的球体,仰头看。是的,差不多七十。“可你注意到了没有,”我说,“上面有点偏。”现在可高兴了,因为它不很直,可他的立得笔直。小个子男人活泼欢快了起码半小时。第二天,我碰巧提到波兰(Poland)和极地(Poles)时,我注意到,他激动了一阵子。对那位维也纳巫师来说是好的案例(他可能还注意到,在俄语里,“pol”指“性”)。

3. 出色的黑人学者和组织者。七十岁,但看上去只有五十。黝黑的脸,灰色的山羊胡子,细密的皱纹,大耳朵——活像埃米尔·詹宁斯很契合地扮演的一个穿便服的白俄将军。花斑的手。才智横溢的谈话者,带有旧世界的气息。Trés gentilhomme. 吸特别的土耳其香烟。其他更重要的方面,迷人,杰出。告诉我,他去英国时,在海峡渡轮上被列为“陆军上校(Colonel),因为他护照上的名字附加有“Col. ”。

4. 我旅馆里只穿衬衫的男人。当我晚上十点穿过过道回房间时,他伸出粉红色的头,提议睡前喝一杯。我不想得罪他,于是我们坐在他的床边,喝点威士忌。他显然厌烦得要死,想从我敷衍的陪伴中捞更多。开始跟我讲,絮絮叨叨地,都是他在佛罗里达的蔗糖生意,他来瓦尔多斯塔的理由(雇黑人劳力),还有他工厂的许多鸡零狗碎。我的整个身体就像一个大大的哈欠。我不停地偷看手表,想,再给他十分钟,我就上床睡觉。我在口袋里摸火柴,用于在亮灯的门廊里采集蛾子的小药盒掉了出来,滚到地板上。他捡了起来,说道:“可能是我的,我用它们采集蛾子。”原来是昆虫学家,一度跟我工作过的美国自然历史博物馆有接触。我不再看表了。这是我第二次被如此愚弄(第一次是在波士顿的地铁,被福布斯教授骗)。

5. 大块头男人,学院校长。他做的第一件事是以最精微的方式讨论勃朗宁的《我最后的公爵夫人》《鹰的羽毛》。他让学生用教名称呼他——他叫我麦克纳博,因为他发不准我的名字。他用一辆惨不忍睹、快要散架的小汽车去给罗斯福夫人接站,这是他工作日用的,却没有开他那豪华的帕卡德,整个社区为之震惊。妙趣横生地谈论他的祖父,一个邦联英雄——接着又让我读他就这个主题写的东西——你知道的,家庭回忆录——写得很差。此外却是一个最出色的绅士,跟我一样自我中心。

6. 普尔曼“休息室”(其实是厕所)的老人。跟两个很能自我克制、不苟言笑的列兵滔滔不绝。主要的用词就是“天啦”“见鬼”和“操”,每一句收尾时都一股脑儿涌出来。可怕的眼睛,黑黢黢的指甲。不知怎的,让我想起俄国“chernosotenetz”那种好战派。仿佛回应我一闪而过的念头似的,他开始对犹太人一阵猛攻。“他们和他们尿裤子的孩子。”他说,接着对着面盆就是一口痰,却差了好几英寸。

我收集的还有很多,但这够了。我喜欢在床上写作。非常感谢你邀请我们去过感恩节,但我筋疲力尽——我的经济也筋疲力尽。从欣赏等角度说,我的旅行(我会在十二月三日至十二日重新开始)是一次很大的成功,但经济上却是一次失败,因为我的学院没有支付旅费。

非常想见到你。有一天我见到威克斯了[……]他会在一月号上发表我的一篇小说和一首诗歌。

你的

弗

原标题:《闪光的智性与冰裂的尾声,回荡在纳博科夫与批评家挚友的通信里|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司