- +1

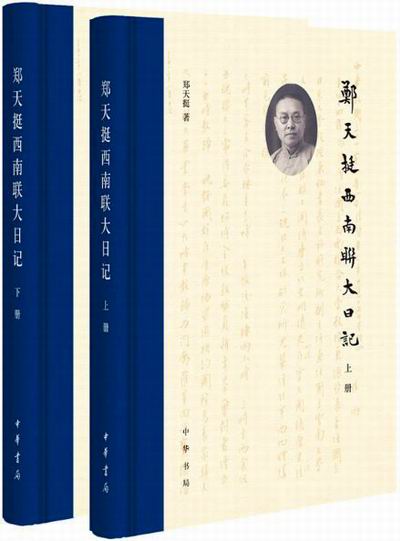

罗逊︱《郑天挺西南联大日记》医事考

大病一场

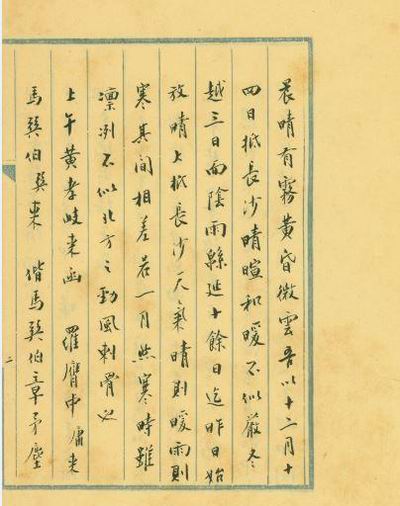

1942年12月13日(壬午十一月初六),阴历已入大雪节气,昆明持续了一周的阴雨,总算放晴了。近来天甚寒,《郑天挺西南联大日记》(以下简称日记)12月10日载:“七时起。雪甚大,片片而下,似在北地,入滇以来所未见也。”这一天,郑天挺病了。

“晚遂觉头痛,微嗽一嗽而头震愈痛”,头痛发作未有过记载,想是剧烈程度前所未有,乃至发出“余素不畏疾,今乃畏之”之叹。夜间无法就医,幸好公舍同事尚在,郑天挺向许宝騄索要了一丸阿司匹林,早早睡了。

如今小剂量阿司匹林多用来预防心脑血栓,当年的剂量却很大,以发挥解热镇痛之功效。第二天没见好,郑天挺仍感头痛,而且陆续出现了周身酸楚、胃胀、打嗝、疲倦、纳差诸多症状,似有发烧,人也烦躁起来,本已到办公室,却罕见地“告同人今日不办公而归”。

不好不歹地捱了几天,直到12月19日,病情迅速恶化。“口干又不得水,觉有高烧,作嗝不已,屁多,苦甚”,晨起测体温大增,达38.9℃,下午更升至39.5℃,此后发热反复达九日之久,且一直卧床不起,进食极少,还间歇性腹泻。直到24日才有起色,可以离床下地;27日热退尽;又将养了几日,30日至袁家骅家小坐,“病后初出卧室也,日光直射,神怡身旷”,病体才告复原。

这是整部日记中郑天挺病得最严重的一次。

病因种种

郑天挺赴滇已有四年余,对昆明天气早已熟知,如起病之前1942年12月2日载:“连日上午九时半以后必风,及暮而止,又至风季矣”;起病当日,“风吹窗开,直贯卧处”,却“欲关窗,又懒于起”,生生挨冻了两个多小时,大受风侵。

郑天挺平素身子骨是极好的,据他回忆,一直自负强壮,亦自知谨慎,除民国十五年曾病卧两三日外,近三十年来无大病(页643)。大病初愈后,他做了自我反省。第一,饮食失节。每日午一时后才出办公室,或就小店零食,或回住所啃馒头佐冷菜冷肉,“多寡冷暖无常无序”;且病状已有苗头仍不节制,蒋梦麟先生召饮,多食油腻,于是肠胃大不受用。第二,起居失当。每日枕上必读,就寝往往在凌晨一时半之后,睡眠不足六小时,午睡也不能保证。第三,保暖不足。早已入冬,本月初天气骤寒,衣被仍寄藏乡间,“在城仅薄被一床、衬绒袍一件、破棉袍一件,已不能穿”,日间勉可支持,夜眠多不能酣,畏寒时只能“向莘田借大衣一件,加覆而寝”,以上种种,皆可与客居他乡,又独身失之照顾有关。

可与年长四岁的冯友兰相比较。据宗璞回忆,在昆明时冯友兰也曾患斑疹伤寒,当时西南联大校医郑大夫诊断出病后,治法是不吃饭,只喝流质,每小时一次,几天后改食半流质。她母亲用里脊肉和猪肝做汤,自己擀面条,擀薄切细,下在汤里。有人见了说,就是吃冯太太做的饭,病也会好。

当然,也有工作上的原因。联大总务处本就事务芜杂,自两月前北大办事处移才盛巷办公,郑天挺住所在靛花巷,每周必二三往,往返必三四小时,徒增奔波积劳之苦。不过也无计可施,空袭常常降临,才盛巷防空壕坚固,之前联大教员公舍也搬迁至此。

徐大夫

病急投医,主诊的是校医徐行敏。起病第二日,郑天挺即前往医务室,徐大夫心够大,或者人如其名——“讷于言而敏于行”,未诊视,仅“略询数语,给药六包,嘱分两日食之”。直到第六日,郑天挺体温大增,徐大夫才姗姗来迟,体查后“谓脾脏未肿,非伤寒,似斑疹伤寒”。至于治疗,仍保持其一贯风格,“嘱静养,未予药,在左耳取血而去”。之后大概是接到了蒋校长的问询,“少顷,又派看护来,于左手中指取血”,“傍晚,又送来加斯加拉三粒”。

开始未予药,后来仅予“加斯加拉”,即“cascara”,这是美国鼠李皮,一种植物成分的药物,多用来润肠通便。是否徐大夫有些怠慢,又或是医术不足?徐行敏是西南联大医务室主任,曾参加湘黔滇旅行团,被委以一路照顾诸人之重任,又成功治愈过航空工程系庄前鼎教授所患菌痢,医术是不成问题的。医务室受总务处直接管辖,1938年3月,还是郑天挺致信蒋校长,请汇款以觅校医(页43)。此外,三月前,郑先生还曾应邀赴徐氏家宴。徐宅位于天水塘,出小西门乘马车一小时乃达,而徐氏早已出迎半里,情殷可知。当日午馔极丰腆,饭后还作牌戏八圈(页603)。于公于私,徐大夫都不至于轻慢,之前种种,只可归于缺少有效药物。

当年的联大,确实医药匮乏。上世纪三十年代中期,人类第一个抗生素“百浪多息”已问世,而且磺胺的抗菌机制已研究清楚,大量廉价的磺胺药品都在快速生产中。磺胺属广谱抗生素,对斑疹伤寒有效,完全可使用,但据庄前鼎致梅贻琦《申请困难补助》:“鼎于六七月间患痢……幸告痊愈。因价格过昂,校医室不能供给,均由鼎自购,仅药费一项即达三千元”,比斑疹伤寒更致命的菌痢尚需外购药物,可知医务室实难为无米之炊。

昆明整体医疗水准也不甚高。国立中正医学院和国立上海医学院,搬迁昆明后不久即迁走;其他几家医院,公立性质的有昆华医院,1938年12月19日,董作宾患副伤寒于此住院半月有余(页116);惠滇医院是英国教会医院,1939年6月21日汤用彤长子汤一雄割盲肠时麻醉过量去世(页159-160);甘美医院是法国医院,以外科见长,1941年1月4日及2月26日,联大师生遭遇空袭后受伤均送此处(页361、387);还有国立云南大学医学院附属医院,即云大医院,1941年刚刚建立,联大生物系吴韫珍教授因十二指肠溃疡割治不效于1942年6月7日过世(页565)。

起病第七日,徐大夫复诊,“谓昨验血白血球七千八百馀,非伤寒,非疟疾,必斑疹伤寒也”;伤寒多有血白细胞减少,疟疾在血涂片中可发现疟原虫,又斑疹伤寒为特殊病原体——立克次体感染,血白细胞往往不高,故徐大夫有此一说。第九日,徐大夫又来诊视,“谓余眼红、面色红,必斑疹伤寒也,日内当出斑疹”。

徐大夫预测不准,郑天挺一直没有出疹,而斑疹伤寒患者绝大多数都有皮疹。故郑先生痊愈后,“深疑余之此病未必由于传染,实由肠胃之不良所致。盖斑疹伤寒之症象余均无之,除发烧九日相似”。又琢磨“余之多屁多嗝,屁且酸臭”可为草蛇灰线,但数次言之于人,“人皆不信或且不顾;余言之医生,医也亦云无关,此疑终莫解也”。

郑天挺大概是翻了医书,觉得自己症状似是而非,由此提出质疑。不过从发热九日、卧床八日来看,绝非“胃肠不良”这么简单,还是以斑疹伤寒最有可能。事实上,直到1949年后,云南一直都是斑疹伤寒的高发地区,中国最后一次斑疹伤寒大流行就在昭通地区。那几年联大教职员中患病的不少,如1943年3月哲学系郑秉璧(页670),4月常委会秘书刘本钊(页677),10月训导长查良钊(页740),10月北大办事处文牍组主任朱汇臣(页342),次年6月北大办事处事务组包尹辅(页853),10月英语系钱学熙(页936)、数学系江泽涵、物理系郑华炽(页938),均患斑疹伤寒。

结合郑天挺的病情有一定的自限性,也与斑疹伤寒相符。不过即使血清学确诊,在当时缺少抗生素的情况下,徐大夫也实在给不出良方。另一位校医郑大夫(郑德祷,可补页1347“郑校医”条),是加拿大华侨,经验较丰富,曾担任大理喜洲医院院长,诊视过后也没开药。徐郑两位大夫的方案都以支持治疗为主,如卧床休息、多饮水、退热、清淡饮食等,这些郑天挺都完成得很好。

中医与中药

郑天挺对中医中药是将信将疑的。他自叙三十年来仅食汤药两次:一次是民国十五年于北平,因中煤(气?)发高烧;一次是民国十八年于杭州,因咳嗽恐转冬瘟(页637)。咳嗽经久不愈,如今也常借助于中医药;高热尤其是伴有昏迷或惊厥者,安宫牛黄丸等也有良效,更何况是上世纪二十年代。郑先生患病之初,有一位沈刚如先生看过几次。沈先生诊之谓尚无大热,以疏表为主,处方为:淡豆豉四钱,川柏花五钱,苏梗二钱,桑叶三钱,荆芥穗二钱,薄荷二钱,葱白三枚,生姜三片。

沈先生这个方子均很温和,厨房中即可备齐一半药材,类似于民间的验方。不过,求助于中医这件事本身,引起了毛子水的非议,他“大不谓然,以中医不可信耳”。郑天挺虽觉得“此次似尚无必要,但畏有他变耳”,且以所开数药尚平稳,没有听取毛子水的建议,托人购回煎服。

确实也有功效,郑天挺虽未发汗,但自觉周身轻快许多,胃口甚好,体温也稍有下降。听闻平时不太信服中医的郑先生用了自己的方子,沈刚如三天后又来探病,辨为湿温证候,并第二次开具处方:广藿梗二钱,大腹皮二钱,泽泻二钱,炒苡仁三钱,白茯苓三钱,瓜蒌衣三钱,淡黄芩二钱,陈皮一饯,六一散七钱。

也许是对这些药物不够熟悉,郑天挺当时并未服用。次日沈刚如又来,做了思想工作后,郑先生动了心,但还是循例与罗常培商量。罗常培又与袁家骅、许宝騄谈,亦以为可。三人还是不放心,告之姚从吾。姚从吾探病后,估计持反对意见,用“不知药性”来搪塞。见到众人费心费力,郑先生赶紧声明:并不是请大家审定药方,自己服用中药的决心已定。

当诸公“将煎矣”,郑先生“又止之”,这反复的拉锯,郑先生解释为“此盖高烧神经不定之故也”。回顾先生病状,以精神和体力差为主,高热时并无意识障碍(痊愈后的日记,何日何人探视及馈赠均记得一清二楚),其中透露的是联大教授们对国医国药的态度。郑先生还提了一句,当自己必欲食中药时,“不知诸公笑我否耳”,也可见微知著。

沈刚如学界名声不显,原来他并非教员,初为清华图书部职员,南迁后调教务处,长期担任梅贻琦的秘书。因家传中医,联大教授们常请沈先生诊治,如朱自清日记1940年2月22日载:“请沈刚如先生为孩子诊看。”1949年以后,他干脆转行在清华校医院当了中医大夫。

沈刚如个性分明,郑天挺不用自己的处方,至此未再来探病。

天气晴了,空袭来了

郑天挺病后,昆明持续晴天,期间曾有三次空袭预警。12月25日下午3时45分,警报响起,郑先生卧床不能起避,陪同的罗常培亦不走,雷海宗居然还来了,并馈鸡汤。另有一位彼得·米士(Peter Misch)教授,是德籍犹太人,也是享誉世界的构造地质学家,1940年起任职于西南联大,当年与郑先生同住靛花巷。米士教授见大家不避,亦留舍中。当时虽不过相视一笑,相伴而谈,事后补记中郑天挺却唏嘘不已:“此真舍生命以维交情者也,古人生死交情不过是也。”

另26日警报,罗常培相陪,陈雪屏适来,亦不走;29日警报,罗常培复相伴,许宝騄亦伴甚久,郑天挺“心中感激与不安,非可言宣也”。

并非对警报见怪不怪,之前郑天挺曾有几次与死亡擦肩。1940年10月14日,师范学院遭袭,郑先生办公室全毁,“后檐、椽瓦洞穿,沙石满地”,“巨石三数,逾尺,亦落室内”;1941年2月26日,轰炸后的才盛巷公舍,“门窗毁倒甚多,玻璃几于全碎”。凡此种种,惟有触目伤心,不觉泫然;也正是见识过惨烈情形,才体味得“生死交情”。

出门靠朋友

郑天挺此次患病半月余,探视者近九十人,凡两百余次。虽说频繁探视并不利于康复,不过可得见郑先生的人缘。郑先生确实是暖男一枚,“有平素过从较疏而来视者,尤觉不安;其过从素密而来视较少者,则以亊忙故耳”。其中蒋梦麟探望两次并馈赠奶粉,而且蒋先生心思缜密,延请先生移居才盛巷二号以方便照顾,并安排次日汽车来接,后来因郑先生体弱不宜搬动才作罢。

郑天挺只身南下,病中除倒便桶需工友帮忙外,其他全依仗朋友,尤其是同住靛花巷者。如病初欲测体温而不得,还得借数学系教授刘晋年(字伯蕃,页637-638、644均误为“伯藩”)的体温计。之后罗常培每日数次陪伴,袁家骅夫妇每日数次探望并准备炊食,许宝騄、刘晋年、姚从吾均每日前来。

另有联大总务处同事胡蒙子(兆焕),虽不同住,然每日必来。他是前清秀才、南社老诗人,当时已六十有二,郑天挺口称“胡蒙老”。平时他是事务组的得力帮手,当有同事托病不起时,“佐余为之尤苦,此老精神殊可佩”(页320)。共事之余,偶有唱和(页301),胡蒙子笃信佛法,曾与先生私谈,“以为中印之精神思想战后必大兴于世,佛法必大昌,其尤盛者则密宗也;又主师范学院宜设读经学程”(页520),对此,郑先生当然一笑了之。此番高热,胡氏父女偕来,将床前开水施以番咒请先生饮下,谓明日必烧退,对这位老先生的好意,先生总是顺其心意的,“知无伤,谢而饮之”。第二天胡蒙之又来,送小米粒药一粒,谓食之宁神,先生“知其为佛法中之心理作用以安人者,必无伤也,谢而饮之”。

然而并没有什么用,第二天仍发热。这倒不是胡蒙子第一次预测失利,早在1942年4月,胡蒙子兴奋地告知郑天挺:5月中旬,日敌渐入衰败状;至9月必大败矣。此种情形,郑先生不会不以为然或语含讥讽,而是内心代为解释:“凡此虽不免出之夸张,出之愿望,然亦足以振我士气也。” (页561)

病中得句

12月18日,郑天挺大病伊始,烦躁中得句云:“人事有疾徐,情谊无亲疏。桃李街东西,同沾雨与露。田禾连阡陌,霆雹远近殊。□□□□□,□□□□□。大哉夫子道,忠恕有坦途。”自言体力不足,但得句甚速。句中有感恩之意,其他不可解,郑先生亦自道“不自知命意之所在”。

又有“漏尽鼠无迹,天寒鸟忘晨。张灯药铛见,不敢忆家人。”本为五律,今仅存四句,除卧病伤感,其中提到鼠患,应为写实。回顾郑氏病情,无明显脏器受累,且病程较短,故地方性斑疹伤寒的可能性更大。此病由莫氏立克次体引起,正是通过鼠蚤传播,故又称鼠型斑疹伤寒。

此病非人际传染,主要因鼠蚤体内的莫氏立克次体侵入人破损皮肤,或人食用了被鼠尿鼠粪污染的食物而起。另,《日记》上册第638页载“斑疹伤寒所谓typhus也 ,在外省为大病,在昆明则数轻伤寒,所谓typhoid也”,其中typhus为伤寒,由伤寒杆菌感染所致,完全是另一种病,而typhoid即斑疹伤寒,字面意思不可解,疑点校有误。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司