- +1

跟踪大熊猫 | 缅怀“中国大熊猫之父”胡锦矗先生

2月16日晚,封面新闻记者从西华师范大学获悉,被誉为“中国大熊猫研究第一人”“中国大熊猫之父”的胡锦矗先生病逝。

1983年的胡锦矗。(图据西华师范大学)

胡锦矗,1929年3月24日生于四川开江,动物学家,西华师范大学珍稀动植物研究所教授,国家有突出贡献专家。他是国际公认的大熊猫生态生物学研究的奠基人,被誉为“中国大熊猫研究第一人”。曾组织领导了我国第一次大熊猫调查,建立世界第一个大熊猫生态观察站,曾任中国保护大熊猫研究中心首任主任,是我国大熊猫研究的标志性人物。

说起来,译文纪实曾与胡锦矗先生有过一段渊源。2015年,译文纪实推出美国生物学家及环保人士乔治·夏勒博士的著作《最后的熊猫》时,胡锦矗先生曾担任特约审校,并为中译本修订作序。

(美)乔治·夏勒 著

张定绮 译 胡锦矗 校

胡锦矗先生与乔治·夏勒博士合作研究卧龙的大熊猫五年之久,在中国西部大熊猫栖居的遥远山区中同住、同吃、同工作,留下了诸多美好回忆。记录熊猫项目的纪实作品《最后的熊猫》中留下了他们的很多宝贵记忆。今天,与大家分享该书的部分内容,谨以此表示哀悼并深切怀念胡锦矗先生。

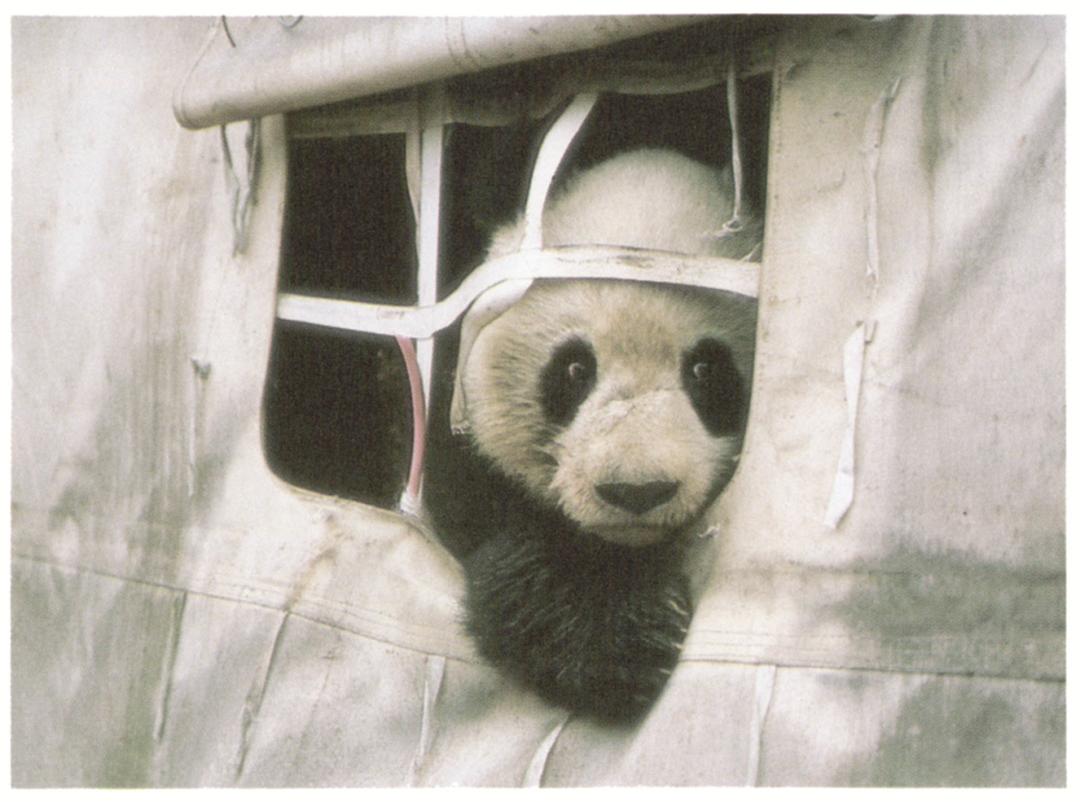

珍珍在我们的研究帐篷小窗处张望

跟踪大熊猫

摘编自《最后的熊猫》,有删节

(美)乔治.夏勒 著

张定绮 译 ,胡锦矗 校

四月底,林中变得生气勃勃;春天迎来了最盛期。我们帐篷周围的杜鹃丛已开满紫花,林子里还有一株开淡粉色花的杜鹃树在摇曳生姿。树干粗大多结又往往空心的水青树(Tetracentron)是土地公的理想寓所,现在树上长满琥珀色的心形叶片,打从太阳自东方山脊升起,它们就像成串的金色星座,在晨空中熠耀。

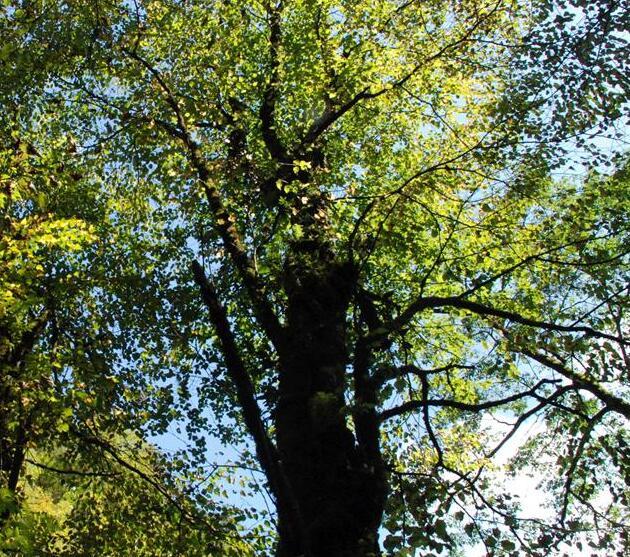

水青树属于中国西部山区古生态系统,一亿年前,现在的西藏还埋在特提斯海(Tethys Sea)下面,与世界其他地区隔绝。后来地壳在垂直与水平方向的挤压,使特提斯海的海底上升,形成西藏高原以及后来的喜马拉雅山系。候鸟的新迁徙路线带来新的植物。也有些植物——杜鹃、青杠、竹子——移植到远方的其他地区,但水青树仍是五一棚亘古不变的遗迹。

水青树

枫树和落叶松抽了新叶,较低的山坡上一片绿光滟滟,羊齿蕨从厚厚的枯叶下钻出头来。有几种候鸟回来了,包括毛羽鲜明、红黄相间的蓝喉太阳鸟(Gould's Sunbird)。金丝猴冬季分散四处,搜索地衣与桦树嫩叶果腹,现在成群结队,大嚼营养丰富的新叶。

有一天,两百多头猴子经过我面前,有公猴、幼猴和带崽的母猴,空中一片它们的叫声,猴群在树上翻来滚去,宛如一场风暴。

天气暖,连几种蚂蟥也出来了。它们倒是很喜欢我,我却实在没有法子对它们产生好感。胡锦矗告诉我,三个人一块儿在林子里走路,最好的位置是中间,因为前面的人容易被血蜱咬,后面的人容易被蚂蟥咬。

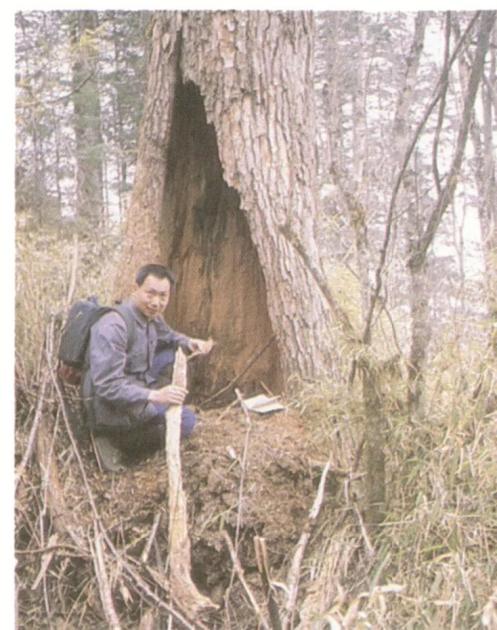

胡锦矗测量珍珍选作育婴巢的一株空心冷杉

四月二十日,我发现拐棍竹抽了新笋,大约一英寸粗,外面包着铁锈色的长鬓。

珍珍四月底撤下山脊,离开箭竹林,进入拐棍竹林,享用多汁的竹笋。竹子每年靠地下茎长出新芽繁殖,不靠种子。为这低地上的季节性大餐,珍珍和其他几头熊猫调整了它们的生活日程。

冬季熊猫通常以竹叶为主食,不吃箭竹笋,但从四月开始,它们忽然对竹叶兴趣全失,专心吃又干又硬的竹茎,到六月才恢复只吃竹叶的习惯,然后直到十一月,它们几乎完全不吃竹茎。老竹茎既硬又缺乏营养,我想不通为什么这三个月熊猫会认为叶子不堪入口。化学分析不能提供答案,这个谜一直解不开。不过,我很欣赏珍珍为下一季多保留一些新笋的作风。

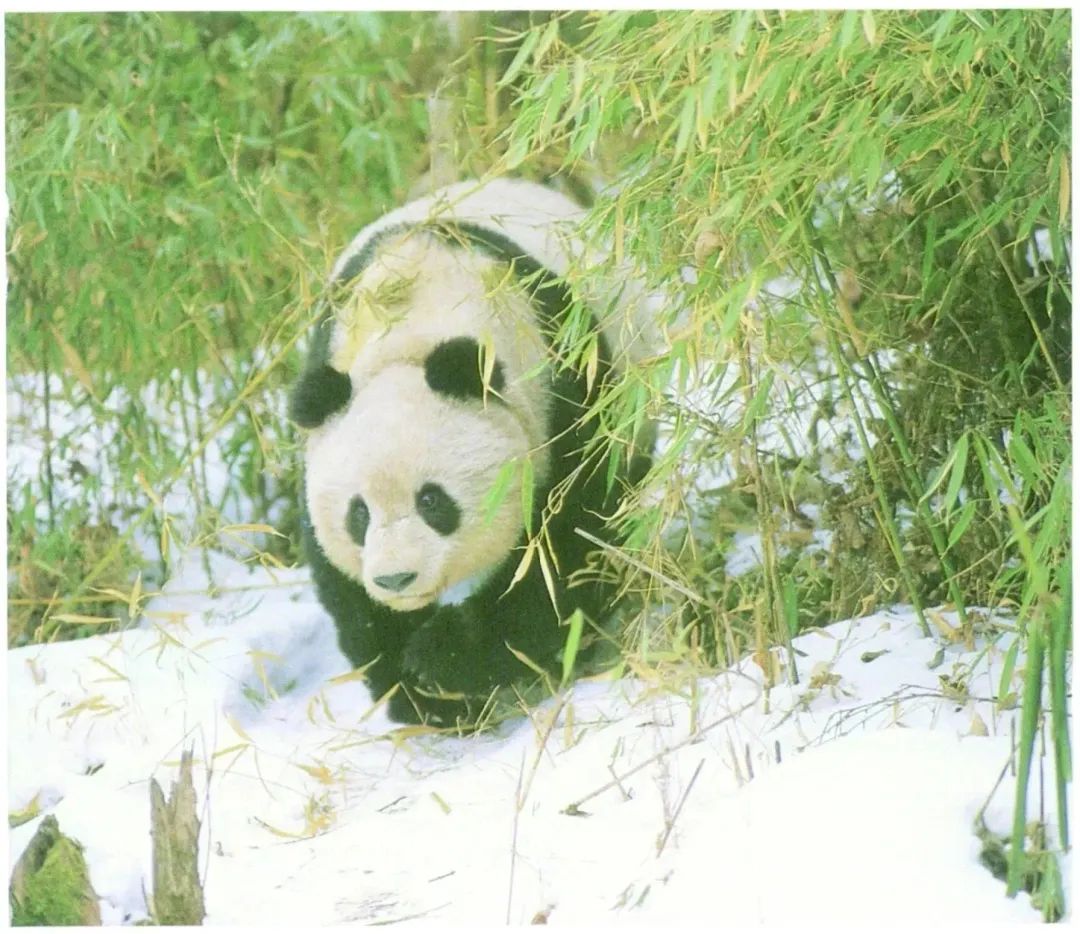

珍珍在营地附近的拐棍竹林中漫步

我们不再用捕笼诱捕熊猫,五一棚的工作人员陆续离开。短期来此的同事纷纷回到原单位,或开会、请假、调职,只剩下小王、凯和我。凯和我专心研究竹子,小王负责用无线电追踪龙龙、珍珍和宁宁。

为判断竹子的生长速度,我们每天傍晚会量某几株竹子的长度。最初大约是每天长一英寸,但到了五月中旬,天气变得温暖潮湿,生长速度增为每天三英寸,有时多达七英寸,在四十天至五十天内完全长成。

我们常经过熊猫的摄食点,到处丢着从笋上剥下来的白色笋壳。我们量熊猫吃过的笋和未吃的笋的直径,发现它们喜欢较粗的笋,直径都在三分之一英寸以上,无疑是因为剥细笋的壳比剥粗笋的壳麻烦,但得到的食物反而少。

熊猫经常在竹林边缘或小竹丛觅食,很少深入浓密的竹林。为什么?边缘的竹笋较密集,而粗笋的比率较高。我们在几个摄食点统计熊猫吃过和未吃的笋,发现熊猫一次会吃掉百分之五十至百分之七十可吃的笋。每吃一根笋,就代表少一根竹子,熊猫对竹子的影响不可谓不大。

四五月间,拐棍竹鲜美多汁的新笋常吸引熊猫从山脊上跑到山谷里来

我们愈研究竹子,问题愈多。竹子那么多,熊猫待在同一个地点,起码连吃三四天都不必搬家。但珍珍究竟每天吃多少根竹笋、多少磅竹笋呢?……

熊猫每天花在摄食竹笋以及茎叶上的时间,分别是多少?珍珍离营地近时,我们从帐篷监听她很方便。凯通常轮第一班值夜,我先睡,然后接班看守到天明。我静静坐在桌前,五月的夜还很冷,炉子里生着火,屋顶上雨声滴答。人家说雨季要六月底才开始,可是我们山谷里已经乌云密布,到处水花四溅滴落。煤油灯投下柔和的光线,一只灰林鸮(tawny owl)在暗处呼呼啼叫。

我面前的书桌上,摆着无线电接收器,定在珍珍的频率,纷乱的信号告诉我,她在深夜里不停移动,就跟初春时一样。漫长的夜被阅读、写作、喝茶填满,可是并不寂寞,因为凯就在我身旁,还有大胆的姬鼠(Apodemus)成群结队在我脚边跑来跑去,数量多到令我确信我们家一定是公认的上等住宅区。黎明时分,我出去看看天气,雾里没有风,紫色的杜鹃花泛着冷冷的光,像是冰块做的。

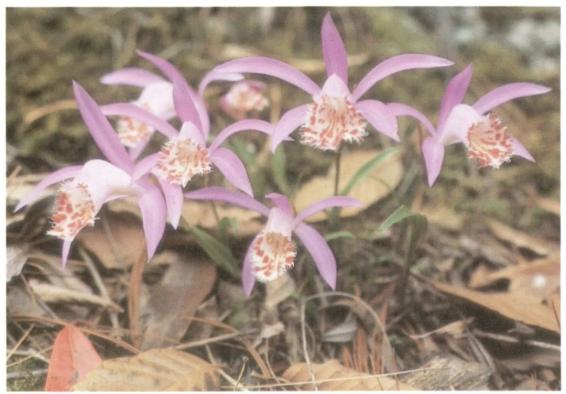

六月,唐家河青苔密布的巨砾上,独蒜兰正在盛开

凯继续白天的监听,我到林子里去,树枝和竹子都在滴水,我跪在地上,仔细观察一个熊猫的摄食点,这儿密生着蕨、蛇根草(snakeroot)、野樱草(cowslip)、荨麻(nettle)、舞鹤草(false Solomon's seal)以及其他我在新英格兰的树林中熟见的植物。

我检查并测量熊猫吃剩的残余物,搜集任何可能解答我满脸疑问的资讯。或许在大多数人眼中,我对竹子的着迷,跟学屠龙之技一样无用,跟看树苗长大一样刺激。虽然资料本身往往没什么意义,但它们可以成为推理和新观念的出发点,提供新角度,在此则有助于了解熊猫及其自然世界。

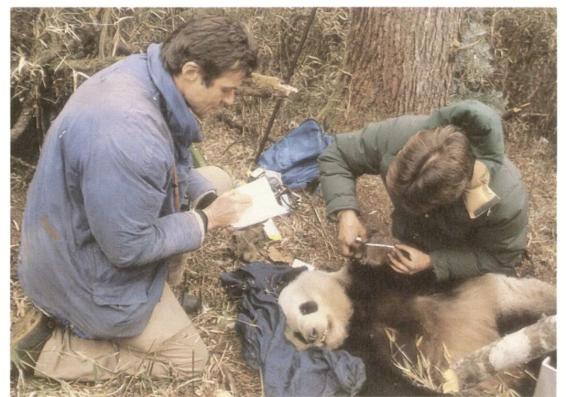

霍华德·奎格利为身中麻醉枪的珍珍测量,我做记录

山顶上的桦树,五月底、六月初才抽芽,细细的箭竹笋从青苔下钻出来。但五一棚的春天已结束。我每天上山找熊猫,四围的森林在雨中蓊翠碧绿。野樱的花瓣飘在风中,像迟到的雪花。野花并不显眼,延龄草(trillium)、点地梅(Androsace)、鹿蹄草(pyrola)等,一片旺盛生机中,尽是含蓄的白色。角雉(tragopan)已孵出雏鸟,咯咯叫的鸟妈妈领着一个个毛茸茸的小球儿在竹丛中穿梭。山径旁不时有缀满极漂亮黄、褐、绿斑点的毒蛇菜花烙铁头(Trimeresurus)出没;还有中国人称为石龙子的蜥蜴(skink)急急跑过。

五月二十七日。我整天沿着山坡边上走,踩在海绵一般的地上,没有脚步声。我的接收器调到一九四,珍珍的频道。信号大声而持续,我估计她就在附近的竹丛里。我试着看透竹林,但只看见青苔密布的岩石、树干和中间的迷离阴影。我坐在一小块空地上等待。云垂在谷中动也不动,铁杉树枝浸透雨水、沉沉下坠,连静止的空气都弥漫着悲伤。几分钟过去了。我试着想象熊猫在竹林深处的生活,总在竹叶密密围成的圆拱之下,云雾之外。竹茎碰一下,就是一阵骤雨;熊猫如果有主题曲,一定是那首《雨滴不断打在我头上》(Raindrops keep falling on my head)。

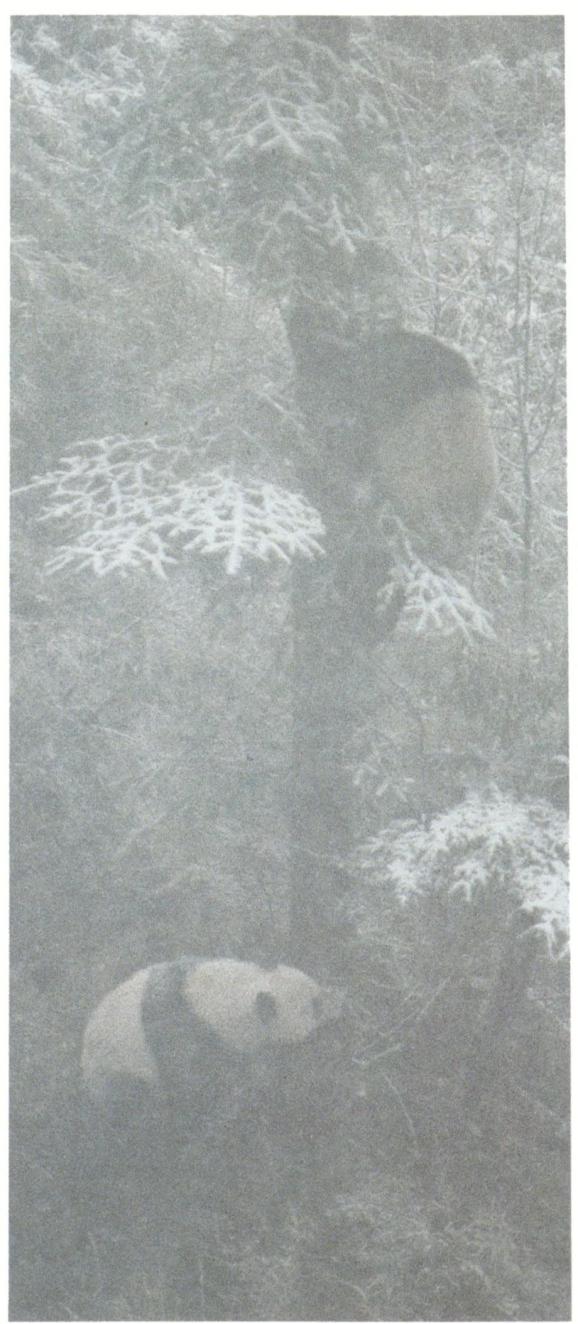

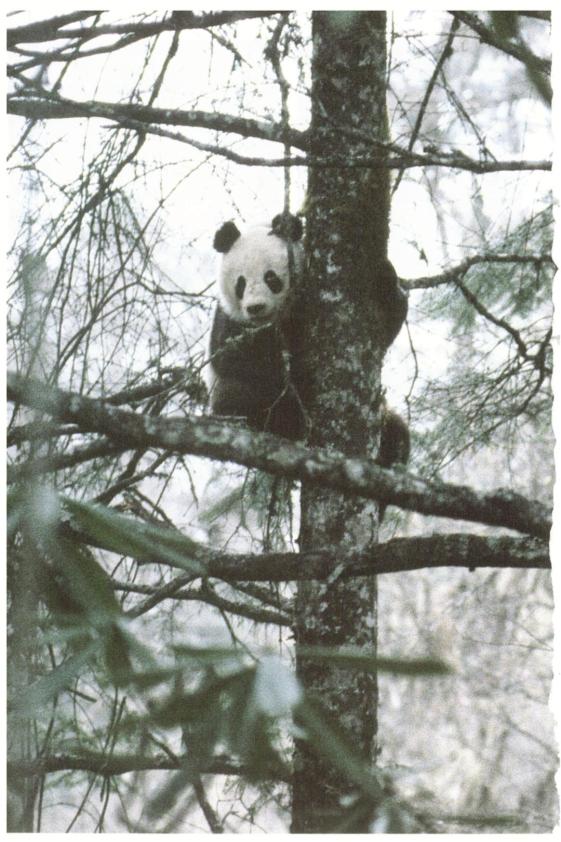

浓雾笼罩的山坡上,貔貔在树下逡巡,一头发情的雌体为躲开他的火热追求逃上了树

山下传来的声音忽然改变了林子里的气氛——折断竹笋的咔嚓声,接着是剥壳的窸窣声、嘶嘶声,最后是珍珍大嚼笋心的响亮声音。她进食已好几分钟了。熊猫的嗅觉很敏锐,她是否会察觉我的存在,瞬间消失呢?可是不,她悄无声息地转往山顶。我先以为她已溜走,然后又欣喜欲狂地发现,她坐在一道薄薄的竹幕后面。她侧身用前掌的钩爪把竹笋扳过来,利落地在基部将它折断。然后坐正,斜捧着笋,咬住笋壳,嘴往旁边拉,前爪一边转、一边往下扯,就把笋壳剥了下米,往旁边一丢。她先咬几口,笋心放在嘴角,像高速削铅笔机似的,一会儿就愈变愈短,不见了。她四下张望,又看见一根笋:从剥壳到咀嚼,一分钟不到又吃完了。接着第三根,她的动作冷静而井然有序,跟周遭环境和谐一致,但又非常流畅迅速,好像时间不多似的。

我看着她吃,对她的敏捷留下深刻的印象,前掌与嘴巴配合得天衣无缝,不浪费一个动作。演化使熊猫充分适应以竹子为食的生活。它们有第六根手指,一根强劲有力的加长腕骨,亦即桡侧籽骨,具有大拇指的作用,处理竹笋或竹茎都极为理想,直径仅零点几英寸的箭竹也难不倒它。食指与“伪拇指”的肉垫上有个不长毛的凹槽,竹茎就用这部位钳住。熊猫典型肉食动物的齿列,已调整到适合压碎与研磨坚硬的食物;不只臼齿,连部分前臼齿也是又宽又平坦。头颅超乎寻常地宽阔,头盖骨上有一块突起的骨头,支撑有力的下颚肌肉。熊猫是演化上的大成功,但成为食竹专家,也减少了它在其他方面的选择。乍看之下,无须做选择或许使它比大多数动物更自由,但演化也剥夺了它的创新力,把它囚禁在生态环节上的一个定点,无法改变。珍珍术业有专攻,固然使我赞叹不止,但我也为整个熊猫物种的悲剧历史和她的无助而感慨。她已落入无情命运的掌握。

要确保野外生存,熊猫必须享有在山林中的自由与安全

珍珍抬起鼻子,似乎在品尝空气,显然她已发现了我。她灵活地站起身,绕过竹荫,走到一条通往我所在空地的小径上。她又羞怯又勇敢地走向前。黑色的腿隐入暗影中,带来一种幻觉,像一盏明晃晃的灯笼飘向我。她走到距我三十五英尺的地方,停步,头点了几下,发出警觉的鼓鼻声,她的不安与我的不安形成一种共鸣。我在她脸上找寻下一步行动的预兆,可是她面无表情,没有热情或温顺。这头熊猫并不引起亲切感,只给人一种像冷杉或山峦般的永恒感,自成一个整体,句点。

珍珍不擅长自我表达,她内心的情绪都不形于色。她已经做了一件出人意料的事。我不知道她接下来要干什么。她专心朝我这方向望了一会儿,就退回竹林边缘,靠着竹茎坐下,发出不安的低吼,这么大的动物发出这么软弱畏怯的声音,实在奇怪。她半坐半卧,前掌放在圆滚滚的肚皮上,好像在沉思,有佛陀的神韵。她的吼声逐渐变得低柔,头垂到胸前。从她身体有节奏的起伏,可知她已泰然自若地睡着了。

虽然珍珍刚吃饱,陷入消化的昏睡状态很正常,但我完全没想到,她会在我面前入睡。那颗硬邦邦的阔脑袋里,究竟抱着什么样的直觉和推理?熊猫对世界有其看法,我也有我的看法。熊猫眼中的世界是什么样子?遇见猩猩或老虎,我可以借着它们表露的情绪,把我与它们的关系做一定位,因为好奇、友善、厌烦、不安、愤怒、害怕都会经由脸孔和身体传达。而珍珍和我纵使近在咫尺,却又似远隔天涯。她的情绪无法看透,她的行为令人不解。智慧的洞察力可以使感情经验变得更丰富。可是在珍珍面前,我极可能落得入宝山空手而还。我要了解她,唯有把自己也变成一头熊猫,忘了我自己,全神贯注在她身上许多年,直到获得全新的观照为止。但我很少遇见珍珍和她的同类,虽然我对这类生物能获得一点科学研究的心得,却掌握不住她的存在。我甚至不知该从何着手。熊猫是答案,但问题是什么?

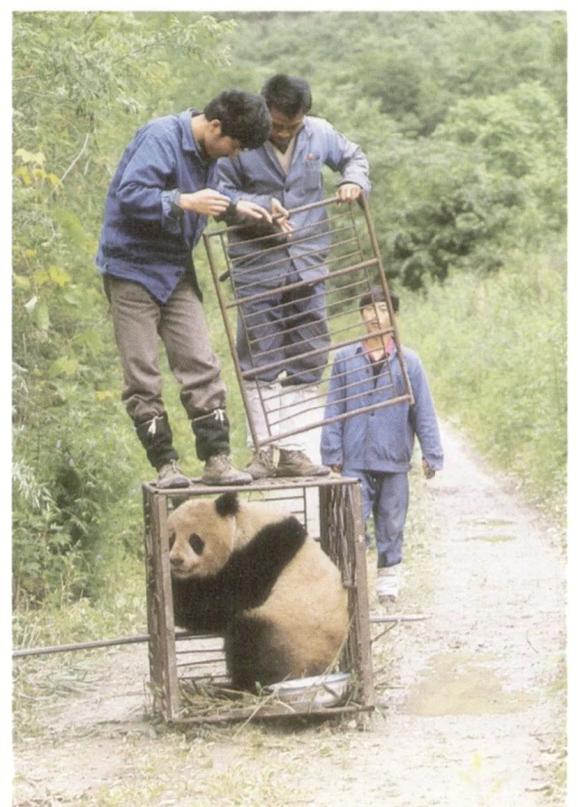

唐家河工作小组组长邓启涛(中)帮忙抽出运输笼的栅门,将戴上无线电颈圈的唐唐放归山野

珍珍不久就醒了,也不看我一眼,毫不犹豫就往山上爬,忽然没入阴影中,消失得跟来时一样快。我仍坐着,不愿惊动她,不论她在何处,希望能使这一刻更持久。雨水在叶间低语,树顶传来一阵遥远的浪涛声。我在这块空地上待了多久?时间不止一种计量方法。我完全受珍珍吸引,脱离了过去与未来,直到她解除我们相遇的魔咒,留下一份比任何回忆都更强烈的情绪。

八十年代中国的历史记录,

熊猫世界的隐秘与哀愁。

难忘的年代难忘的冒险,

情怀与理性结合的环保纪实

(美)乔治·夏勒 著

张定绮 译 胡锦矗 校

作者简介:

乔治·夏勒(George B. Schaller)1933年生于柏林,美国生物学家及环保人士,熊猫项目外方专家代表,曾被《时代周刊》评为世界上最杰出的三位野生动物研究学者之一。他是第一个受委托在中国为世界自然基金会(WWF)进行熊猫保护工作的西方科学家,也是第一个得到中国政府批准进入羌塘无人区开展藏羚羊研究的外国人。因其对野生动物研究与保护的杰出贡献,夏勒博士已成为这一领域的标杆及楷模,曾获得世界自然基金会金质勋章、日本国际宇宙奖、《美国国家地理》终身成就奖、美国泰勒环境成就奖、美国国家图书奖等殊荣。

内容简介:

熊猫,作为众所周知的中国国宝,世人皆爱其憨态可掬;但却很少有人真正了解,这一珍稀动物在其所生存的狭窄空间里,在孤独无言的日子里,面临着怎样的艰难和危险。

作者夏勒博士以特聘专家的身份,参与了世界自然基金会与中国政府合作的“熊猫项目”,从一九八〇年开始,在四川山区进行了长达五年的熊猫研究。他观察到熊猫各种动人的真实生活,同时也目睹了无知愚氓贪猎熊猫的可怕行为。在本书中,他以科学家和参与者的立场,首次向全世界公布了这项史无前例的“熊猫项目”之内情;又以哲人的心灵与诗人的笔触,描绘了那一隐秘世界的美丽与哀愁;同时,作为中国改革开放之后首批进入中国大陆进行研究的外国专家,夏勒博士以外来者的角度,将其当时与国内科学工作者和老百姓的来往以及各种生活小故事娓娓道来,为今天的读者重现了那个改革刚刚起步、思想开始解放的特殊历史时期。

熊猫会被奉为环保偶像,其实毫不足奇。这动物有一种与生俱来的魔力,能打动和改变所有看见它的人;只要有它在场,气氛就焕然一新。对熊猫而言,自由就是在山林环绕的竹海中平静的生活。它不能调整自身来迎合我们,它的需求无法妥协。如果任凭熊猫灭绝,那么所有的高尚情操、人道关怀,所有使它们永垂不朽的企图,都没有意义。

熊猫没有历史,只有过去。它来自另一个时代,与我们短暂交会。我们深入丛林追踪它的那几年,得窥它遗世独立的生活方式。本书就是那段短暂光阴的实录,而非回忆。

原标题:《跟踪大熊猫 | 缅怀“中国大熊猫之父”胡锦矗先生》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司