- +1

兰波:流浪世界的青春身影,疾风骤雨般打破诗歌田野的传统

17岁的兰波照与画像

兰波(1854—1891)曾是少年天才、划时代的诗人、探险家。但在一代又一代的读者眼里,他永远是一个谜。为什么他会成为全世界一代代人的青春偶像?为什么说他摧毁了几个世纪的法国诗歌传统?他为什么主张“通过所有感官长期、广泛和有意识的错乱,诗人把自己变为‘通灵人’”?如超新星一般爆发,他放弃文学、四海漂泊又是在逃避或追寻什么?

英国牛津大学法语语言与文学教授、19世纪法国文学与诗歌研究专家塞思·惠登在近期由上海文艺出版社引进出版的传记著作《兰波》中,深入剖析兰波诗艺的颠覆意义,冷静还原他那飞扬的青春、疾风骤雨般的感情世界,跟随他游历天涯的脚步,奉上了自己的答案。

《兰波》

[英]塞思·惠登 / 著

孙礼中 / 译

上海文艺出版社2023年3月版

在给功成名就的诗人寄信、希望跻身巴黎文学精英之列之余,兰波通常在夏尔维尔四周的田野徘徊,在《感觉》这首诗所表达的田园景致和诗情画意之间建立联系。在探索从阿登突围的路径的时候,他创作了不少诗歌,包括《流浪(幻想)》(Ma Bohême [Fantaisie],OC,106),这是一首由流浪汉所写、也是为流浪汉而写的诗,这位流浪汉处理的是空间、贫穷、触觉和灵感之类的意象,一系列既亲密又疏离、既实在又缥缈的路线:

拳头揣在破衣兜里,我走了,

外套看起来相当神气;

我在天空下行走,缪斯!我忠于你;

哎呀呀,我也曾梦想过光辉的爱情!

我唯一的短裤上有个大洞,

——正如梦想的小拇指,我一路

挥洒诗韵。我的客栈就是大熊星。

我的星辰在天边发出窸窸窣窣的响声,

坐在路边,我凝神谛听,

九月的静夜,露珠滴湿我的额头,

浓如提神的美酒;

我在幻影中吟诵,拉紧

破靴上的橡皮筋,像弹奏诗琴,

一只脚贴近我的心!

诗中的抒情之旅向远方和深处延伸——“我走了”“我行走”“我一路”,第一人称主体在自己周围构建了一个诗的宇宙。这毕竟是他的流浪经历,题目括号中的附加成分模糊了诗人、抒情主体和读者所跨越的田野之间的界限:田园风光,所有的感官,一切的一切都因为不断的运动而消磨殆尽。另外,还必须跨越一些诗歌结构的田野,这是fantaisie一词在19世纪的用法所决定的:在形式和自由之间,在偶然性(创新和破除常规)和执着(不顾一切地遵守规则)之间。一边是格律森严的十四行诗,一边是梦幻般打破规则的嬉戏及其对抒情严肃性的颠覆,《流浪》这首诗正是体现两者之间矛盾的极好例子。崇高的“理想”是一件外套,口袋上有着破洞,第四行中过于高亢的开头嘲讽了狂热的爱情,由睡眼蒙眬的大拇指汤姆扮演的主体将脚(穿着破旧的鞋)拉到心口——那是抒情诗的源泉。

电影《心之全蚀》中的兰波

十四行诗这一形式和兰波带来的变化都很容易辨认——法语的十四行诗采用的是17世纪从意大利引进的彼特拉克风格。首先,兰波违反了一项诗歌传统。十四行诗应由两个各有四行诗句的诗节(quatrain)后接两个各有三行诗句的诗节(tercet)构成,它们之间有一个转折(volta)。但兰波用跨行手法——一行诗延至或转入下一行——使第六句句尾转入第七行,使第七行开头处的Des rimes略显孤单。诗人意犹未尽,更是让第二个诗节转入了第三个诗节,把它们连接起来的不仅是第九行开头的连词Et,还有诗人连篇累牍使用的ou这个声音,doux frou-frou这一愚蠢的拟声组合,加上trou/frou-frou、course/Ourse、routes/gouttes这样的尾韵使ou这个声音更加刺耳。但是,这还不够,我们有理由怀疑,des lyres(诗琴)与délire(谵妄)是谐音的,这也许是对诗人癫狂状态最好的解释。另一处的fantastique和élastique的押韵也是关键所在:它指出了诗歌的弹性。这种“幻想”很大程度上偏离了诗歌韵律,提供了许多不对称手法来解读诗句,尤其是Comme des lyres je [+] tirais les élastiques(13行)一句,抒情主体je(我)处在第六个音节的位置,这使读者无法找到句子的对称秩序,因为je和变位动词tirais(拉紧)组成一个语法单位,从而将读者引向一个非传统的、诗句中的停顿遭到了攻击和破坏的节奏,这个不和谐十分清晰,所以这行诗句只能理解为对抒情诗歌的讽刺。如此罔顾法国传统诗歌基本原则的做法因为诗歌对“pied(脚)”的强调而得到强化,因为该词既可以指流浪的脚步,也可以指组成诗歌韵律的节拍或音步。兰波不仅磨损了脚底,而且还在作践法国诗歌这块田野。

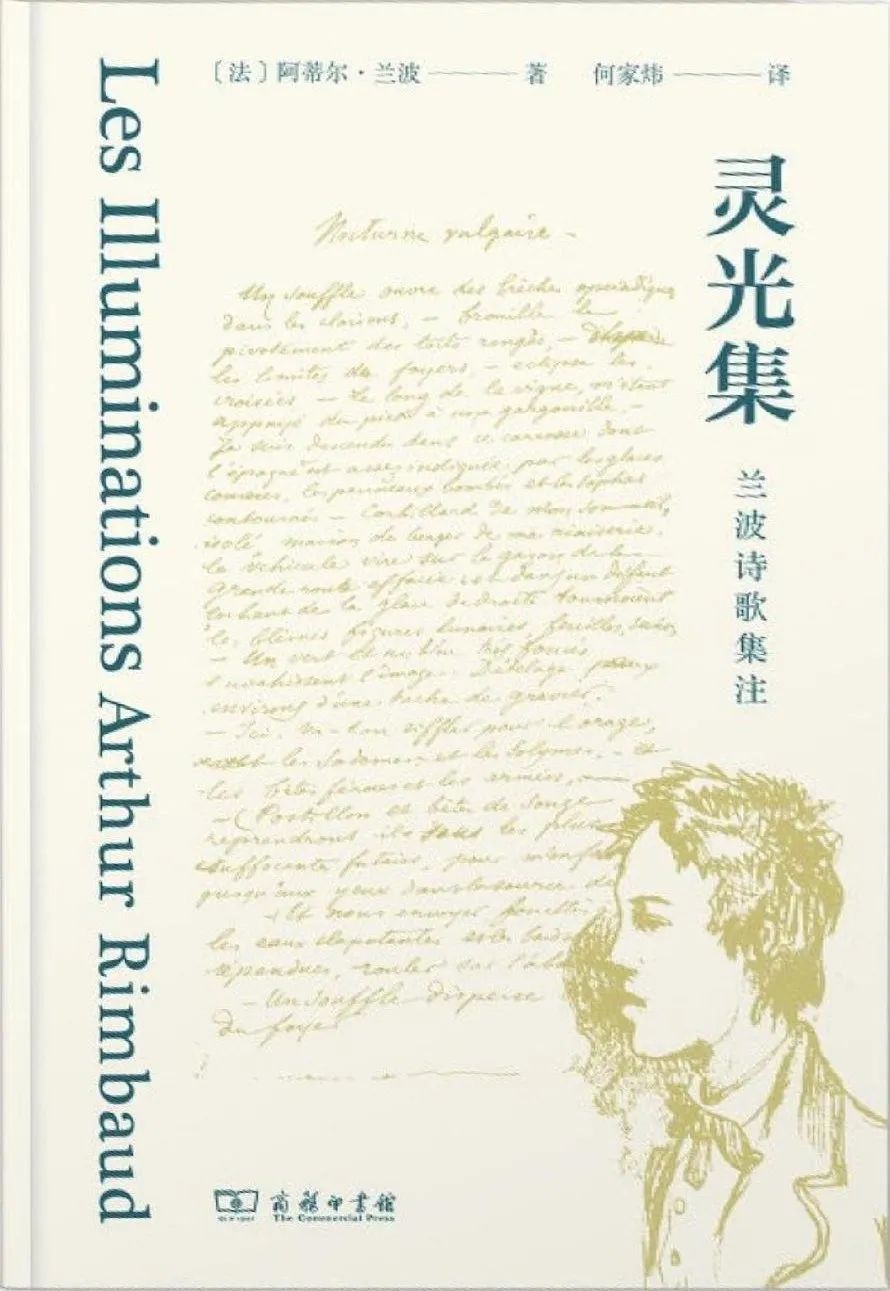

兰波诗集封面

在把梦境般的政治幻想和韵诗寄给或是递给夏尔维尔、杜埃和巴黎的诗人和编辑的时候,兰波在法国东北部马不停蹄地奔走着,竭力为自己博得一个作家的名声,这显露出1870年末这个16岁的孩子心中的焦躁不安。和他早期诗歌中年轻人的乐观主义密不可分的是一种焦躁不定的心态:摩擦的痕迹。它们组成了阿登省和北方绿草茵茵的田野上熟悉的小道,也作为裤袋中的洞出现在《绿色小酒店,傍晚五点》(Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir,OC,111)的开头几行,这首诗是兰波在往夏尔维尔以北、布鲁塞尔方向闲逛了八十公里,到达夏尔罗瓦后创作的。除了诗中温馨的、风光旖旎的景色之外,兰波还加入了一些他在阿登的成长岁月中的其他元素:他走进乡间的一家咖啡馆找点吃的,周围充足的食物让他完全忘记了破损的靴子和跋涉了一周后必定感到的疲倦,如同诗歌的第一行所表明的(Depuis huit jours, j’avais déchiré mes bottines[一个星期了,我的靴子磨破了])。和《流浪》一样,磨破的双脚在这首诗中也在在可见,诗中不仅充满了跨行手法,而且Depuis huit jours, j’avais[+]déchiré mes bottines这一句中的非常规停顿将动词一分为二,就像主体的靴子撕扯他的双脚那样撕扯着诗歌的语言。两行以后,出现了一个孤零零的抒情的je(我),后面接好几个停顿,这些停顿打破了传统的秩序和对称,穿过语法上不可分割的句子,或者强调了一些特殊的品质:Au Cabaret-Vert: je [+] demandais des tartines(在绿色小酒店里:我要了面包片;第3行);Du jambon tiède, dans [+] un plat colorié(微温的火腿,在彩色的托盘里;第11行);D’ail, – et m’emplit la chope [+] immense, avec sa mousse(大蒜的香味,——她又给我倒上啤酒满满一大杯,泡沫上闪着金辉!第13行;immense修饰chope)。

虽然这样的创作自由是一场即将到来的更大的诗界革命的重要迹象,但是它们并非是兰波所特有的,这位天才学生和如饥似渴的读者完全知道雨果正在推广一种今天普遍称作“三个节拍段的亚历山大体”(alexandrin trimètre)或者“浪漫的亚历山大体”(alexandrin romantique)手法,就是把一行亚历山大体诗句的意思和句法划分为4+4+4三个部分。雨果曾在他的《静观集》的一首诗中吹嘘J’ai disloqué/ce grand niais/d’alexandrin(我把亚历山大体这个大笨蛋给拆了)。同样,兰波早就对魏尔伦在《华宴集》中显露的不拘一格表示过赏识。这样调节和放弃法国诗律的传统结构为兰波在自己的诗歌(譬如《绿色小酒店》)中另辟蹊径大开方便之门。

兰波

在这首诗中,尽管抒情主体未能如愿以偿——他要的是半冷的火腿,而女招待端上来的是热的——但是他仍然享受到了客栈提供的其他舒适,他用鹅毛笔信手写上的几笔就轻松胜过了墙上简单的图案,正如兰波用他那傲慢的诗学在我们眼前所进行的表演。当我们透过主体的眼睛看着这个可爱的、笑意盈盈的女孩时(他感谢这个女孩,她无疑比火腿更白、更红、更风情),我们还能感受到笑声、嬉闹、轻浮和既不猥亵、也非完全天真的性暗示。在夕阳里,他收获的不仅是金光闪闪的泡沫,外溢的也不只是他的啤酒杯,因为这首诗本身也在外溢:在一系列跨行中,一行诗句流入另一行诗句,生成势不可挡的韵律,诗句在接缝处破裂,就像主体那被挑逗的感官一样。

阿登的田野没有在为庆祝苏醒而做准备,而是带上了战争的印记。蔓延至乡间的战火显然启迪了《山谷睡者》(Le Dormeur du val,OC,112)这首诗,兰波完全可能把它和其他诗歌一起寄给了《阿登进步报》考虑发表(有人说该报曾在1870年11月登载过它,但是此说未被证实,因为没有找到发表它的那一期)。

现实中的兰波与魏尔伦

此诗名声之大,罕有其匹,因为它美妙无比,时而简单明了,时而深奥费解,一代又一代的法国学生都必须背诵它。诗歌头两段的交叉韵(ABAB CDCD)没有遵循传统的十四行诗中两个四行诗节中的奇偶韵(ABBA CDDC)规则:

在这座青青山谷,欢唱的小河

将破碎的银光挂上草尖;

闪烁的太阳越过高高山峦,

幽谷中的光点有如泡沫浮泛。

一位年轻士兵,张着嘴,光着头,

脖颈浸在清鲜的蓝色水芥里,

他睡着;展开肢体,面对赤裸的云天,

脸色惨白,苍天在他的绿床上洒下光雨。

但是那个“转折”清楚地显示了细节形式上的变化,因为后两个三行诗节所采用的EEF GGF的押韵仍然遵循了十四行诗两种传统押韵选项中的一个:

双脚伸进菖兰花丛,他睡着。像一个

病弱的孩子那般微笑,他在睡:

大自然,请用你温热的怀抱将他轻摇:他很冷。

花香已不再使他的鼻翼颤动;

他安睡在阳光里,一只手搭在静止的

前胸。胸腔右侧两个红色小洞。

电影《心之全蚀》中的兰波

这首诗蜚声诗坛的原因倒不是押韵,而是最后一行的那个“底”:出乎意外的结尾使诗歌有了新的意义,让人不禁重新审视整首诗。首次读到《山谷睡者》结尾的读者,一定会发现最后一行力透纸背,它的冲击波覆盖整首诗,赋予这万籁俱寂的静谧以新的含义,这静谧和“睡着”的士兵所置身的田园场景一样充满诗情画意。那两个红色小洞——因为侧重“两”这个数字和deux trous rouges(与头几行的bouche ouverte的呼应)的元音谐音——并不是普法战争侵入田园牧歌的唯一征兆;温暖、柔和的大自然看似非常安详,实则掩盖了危险的信号,这信号不仅显现在张开的嘴中,也显现在苍白的肤色、菖兰花和病弱的孩子身上。其他因素也昭示着动荡:众多的跨行和扯裂全诗的铅弹般的标点符号破坏了亚历山大体诗句。这两个现象两次一同出现在第一节(2—4行)中,一次一同出现在第二节(6—7行)中,在随后的两个三行节中这一手法延续使用,标点符号给诗歌带来更多的洞(9—11行,13—14行)。这首甜蜜的、宁静的牧歌同样严肃地控诉了战争,它不是以诗歌的怒火去对抗战争之火,而是用抒情语言去唤起战争的种种威胁和破坏:带着所有激活的感官安居乐业、和谐地栖居在自然中的权利被蹂躏了。沐浴在温暖的阳光下不戴帽子的脑袋,清冷的水芥,伸开手脚的身体下的绿草,鼻子嗅到的惬意香味——这些诗歌中的幸福源泉都成了海市蜃楼:战争剥夺了我们的乐趣。兰波对恐怖的战争的刻画很是高明,因为,事实上暴力并非来自对阵亡士兵的惊悚描述,而是来自最后一行的瞬间震动,和对温暖而柔和的自然场景的消解。一方面,在这首诗中,一具躯体被枪杀后丢弃一旁,读者很难在别处找到一具不那么鲜血淋漓的尸体;另一方面,从第一行至第十四行,这首诗的躯体也是弹痕累累,语言的田野里到处都是碎片。只费了两枪(deux trous rouges),战争便颠覆了整个画面,破坏了一切,读者惊愕得合不拢嘴,就像诗中阵亡的士兵一样。

原标题:《兰波:流浪世界的青春身影,疾风骤雨般打破诗歌田野的传统|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司