- +1

离开“昨日的世界”,遍历世界的茨威格为何不知归处

60岁生日前,斯蒂芬·茨威格完成了《昨日的世界》的重写,获得了一段舒适平淡的时光。

此前的几年里,他经历了故国覆亡,并在漫长的流亡中发现自己已然丧失了母语和文化的参照。故土不可归,英国——甚至作为他心中文化艺术殿堂的欧罗巴大陆亦然;美国不是归处,巴西虽有时让他仿若“身处家乡”,也终归不是他想要回去的昨日的世界。游历了那么多国家和城市,肉体和灵魂双重的流亡令他越发找不到栖息之地。

作家乔治·普罗尼克创作的《不知归处》一书聚焦茨威格晚年的流亡岁月,通过茨威格与家人、友人的往来书信和关于他的诸多传记、文章等一手资料,发掘他的生活日常、精神脉络和行为逻辑,探究他丧失故土、母语、文化参照、朋友、书籍和希望之后,陌生的世界在他眼中呈现的景象和这景象对他的冲击。

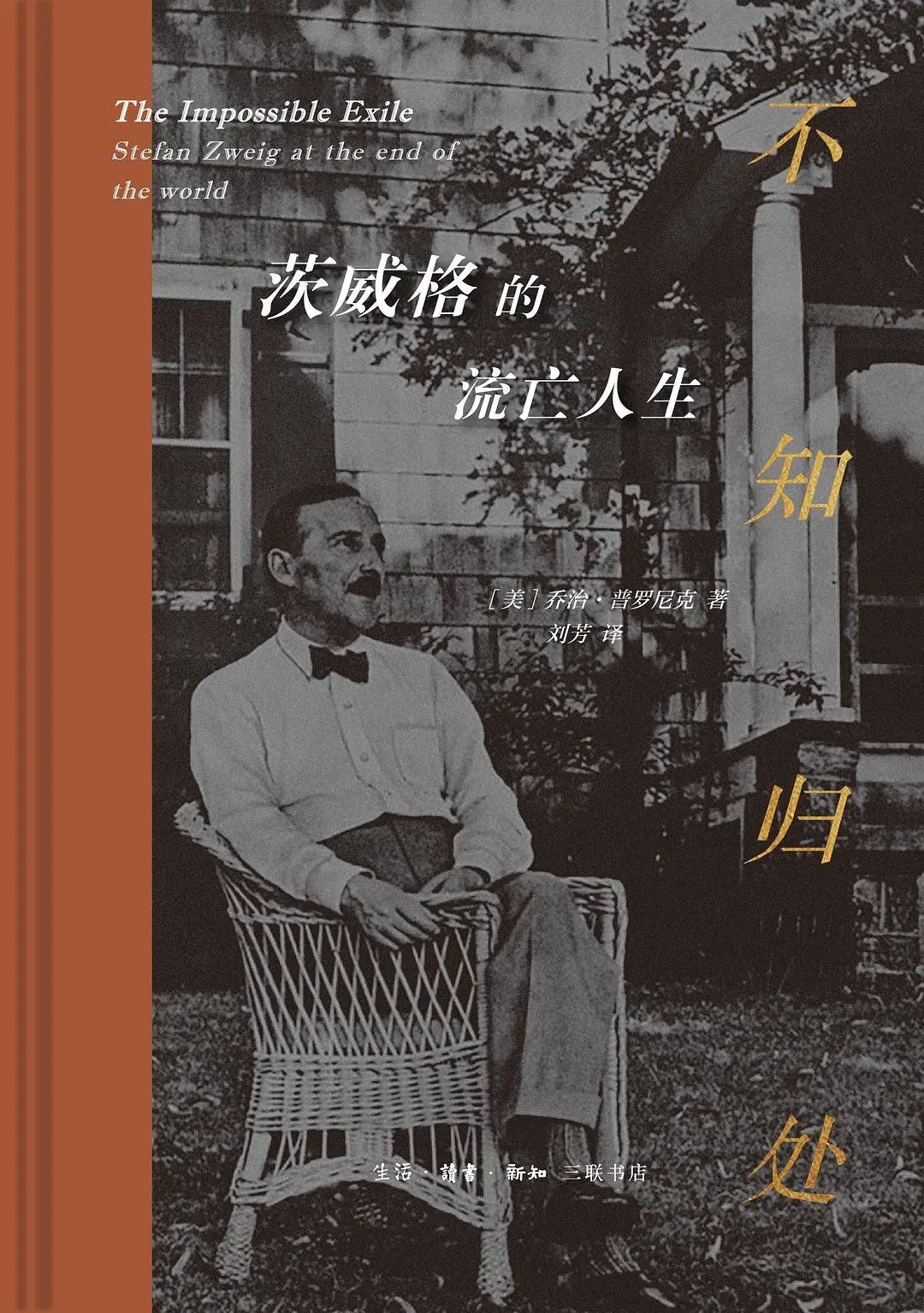

《不知归处:茨威格的流亡人生》

作者:乔治·普罗尼克

译者:刘芳

生活·读书·新知三联书店

1941年11月某天临近中午时,斯蒂芬·茨威格在一张窄窄的铁床上醒来,另一张铁床上睡着他的妻子洛特。他从玻璃杯里取出假牙,穿上皱巴巴的长裤和衬衫。一群马从他寓所旁的石路上橐橐地走过,栖在树冠上的鸟儿们尖声叫着,一些虫子悄悄爬过他的皮肤。这位世界上首屈一指的文学名人、人道主义者,同西格蒙德·弗洛伊德、阿尔伯特·爱因斯坦、托马斯·曼、赫尔曼·黑塞及阿图罗·托斯卡尼尼是好朋友,来自维也纳,习惯用紫墨水写作,总是穿燕尾服出游,即将迎来他的60岁生日。

点着今天的第一支雪茄,他从散发着霉味的小木屋走出,沿着绣球花杂生的陡峭台阶而下,穿过马路,走进优雅咖啡馆。在那里,他坐在一群黑皮肤的骡夫中间,花了半便士享用美味的咖啡,和同他合得来的老板练习了葡萄牙语。这并非易事,因为他的西班牙语总是跳出来碍事。之后,他又重新登上那些台阶,在兼作客厅的游廊里坐着工作好几个小时,时不时抬起头,越过棕榈树翠绿色的扇形叶子望向壮美的马尔山脉。比他小27岁,曾做过他秘书的洛特,就在不远处校正他那部关于国际象棋的短篇小说,女仆正在室内努力对付冒烟的炉子。在用过鸡肉、米饭和豆子构成的“原始”的午餐后,茨威格和洛特按照一本国际象棋大师的棋谱下了一盘国际象棋。棋局结束后,他们进行了一次漫长的散步。此时他们居住在里约热内卢山中的一个名叫彼得罗波利斯的小镇。他们沿着小镇主街走,又转到一条古老的小径,来到一处开满野花和有些许流水的风景如画的丛林。而后再回到小木屋,继续工作,写信回信。阅读从地下室发现的一本蒙尘的蒙田著作并认真做了笔记,继而入睡。如此这般,日复一日,月复一月。

以茨威格晚年的流亡生涯为蓝本创作的

电影《黎明之前》剧照,下同

但在今天,这种令人绝难相信的处境击败了他。在写给洛特家人的一封信里,他表达了自己的惊异:“我不敢相信,在60岁这年,我会身处巴西一个小山村,只有一个光脚的黑人女仆,同往日生活中的那些书籍、音乐会、朋友和交谈相隔万里。”他留在奥地利的所有财产,位于捷克斯洛伐克的家族纺织行业里的股份,在1934年第一次流亡时他设法带到英国的部分家产,他都全数丢失了。他穷尽一生,费尽心血收集的大批名人手稿和音乐曲谱散落在世界各地。在写给伦敦的嫂子的信中,他再次写道:“我最迫切的愿望是,你能让所有那些衣服、亚麻布、大衣等我们留在那里的所有东西物尽其用……这就算帮了我大忙。对那些今生无缘再见的东西,我也会少些遗憾。”

但这里也有一些特别的事情,尽管迄今为止他们远离了构成往昔生活的所有要素,茨威格声称,“在这里我们感到非常快乐”。这里风景异常优美,当地人民淳朴可爱,物价很低,而且生活多姿多彩。他和洛特在积攒必要的力量去面对艰难的世道——“唉,我们还需要更多的力量。”只要想到被无法言说的苦难吞没的家园,他们的快乐就会被破坏。关于纳粹占领区日常生活的新闻,甚至比军事情况的报道更让人沮丧。“我们希望能给你寄一些当地非常便宜的巧克力或咖啡和糖,但一直找不到任何机会。”隐居在郁郁葱葱的彼得罗波利斯的茨威格写道,欧洲如今的困境是远超巴西当地人想象的,就像中国之前的挣扎对他这样的欧洲人来说无法理解一样,既认为不可能,又一直放不下。为什么这个享誉世界文坛的作家,这个为自己的文学成就了骄傲,更为能够团结起欧洲文学界和艺术界而自豪的人会蛰居在贡萨尔维斯·迪亚斯街34号,过着他自称为修士般的生活?但也正是这种距离,这种茨威格向他的出版商描述为“完全与世隔绝”的巴西避难时光,使他保持了自由。在这段时间里,他完成了自传《昨日的世界》,并“从头到尾修订”了之前的创作。彼得罗波利斯的乡村生活“似乎将奥地利翻译为一种热带的语言”,他对一位流亡同胞如是说。对茨威格而言,维也纳在黑暗中愈行愈远,但这座城市作为一个艺术乌托邦的虚构角色却愈来愈清晰。在这个意义上,他和他的老朋友约瑟夫·罗斯有些相似,有人曾这样描述罗斯:“随着奥地利版图的不断缩小,他的奥地利爱国主义愈加强烈,这一情绪在其家乡沦陷后达到顶峰。”

驴队驮着香蕉从下面的道路经过,女仆在隔壁厨房里轻声唱歌,茨威格忍不住开始回顾自己一生中最精彩的时光。他最珍视的是1888年老城堡剧院被拆毁之前,维也纳人最后一次齐聚这座宏伟建筑时的场景,因为这证明了他生活的社会环境对审美的热忱。最后一场演出的帷幕刚刚落下,悲伤的观众纷纷涌上舞台,只为能捡到一块舞台地板的碎片——“他们喜爱的艺术家们曾在这块地板上演出过”。多年之后,在维也纳环城大道附近许多资产阶级装饰华丽的家里,那些碎片“被保存在精致的小盒子里”。茨威格总结道,这完全是维也纳各阶层参与的“对戏剧艺术的狂热”。此外,这种强烈的痴迷——不只欣赏,还有吹捧——也促使艺术家在创造性方面达到新的高度,他宣称,“当艺术总是在其成为一件全民族生活大师的地方达到它的顶峰。”他从纸张上抬起头,满目皆是墨绿和金黄色的棕榈,是翠绿中掩映的山峦,是广袤的空荡荡的天空,他生命中的那些人都去了哪里?茨威格是个精于世故的人,他原以为他已听过世间所有的声音,却从未听到过如他的新家这般的寂静。

世上有一种天才,他们的独树一帜吸引着人们去探究在这些天赋异禀或邪恶之后的秘密。同时,世上还有另一种备受瞩目的人,他们虽然不是天才,却像是强效的透视镜,折射出历史上的重大时刻。

斯蒂芬·茨威格,这个富有的奥地利公民,焦虑的流亡犹太人,了不起的多产作家,不知疲倦的全欧人道主义倡导者,社交达人,无懈可击的东道主,高贵的和平主义者,平民主义的捍卫者,神经质的感觉论者,爱狗厌猫人士,书籍收藏家,总是穿鳄鱼皮皮鞋的人、衣着华丽、神情抑郁的咖啡狂热分子,世上孤独的心灵同情者,被定罪的谎言家,权贵的阿谀者,弱势群体的捍卫者,随着衰老开始变得怯懦,在死亡面前又成了一个坚定的禁欲主义者——斯蒂芬·茨威格身上兼具了人类社会中诱人和堕落的魅力。

时至今日,茨威格的作品在欧洲依旧拥有生命力。他的中篇小说在法国经常再版,而且总是登上畅销书榜单,他的作品遍及商店的橱窗和机场的传送带。茨威格在意大利和西班牙同样受欢迎,在德国和奥地利也有大批的崇拜者。但是在英语国家里,尤其是美国,茨威格的作品在几年前却几乎绝迹。在我长大并开始接触文学的岁月中,我从没见过任何一部茨威格的著作,而我的朋友之中几乎没有人听过他的名字。当我了解到20世纪40年代北美的学者是如何狂热地对茨威格进行研读之后,他的作品如今这种大面积的绝迹令我非常困惑。究竟是什么原因导致茨威格如此迅速地淡出了公众的视野呢?

他几乎所有的故事都在揭示战前欧洲人的精神文化生活,但他的流亡生涯让人了解到,在这种文化被翻译成新世界的风格时,是具有煽动性的。茨威格的人生阐释了在危机四伏之时艺术家的责任感这一永恒不变的命题:忠于灵感还是忠于人文关怀,政治在艺术中扮演的角色,以及艺术所发挥的教育作用。他的生平引出了人类的归属这一问题——是我们对家庭和民族的责任,还是最终理想的世界主义。他在写作中描绘过的形形色色的生命,他在萨尔斯堡家中“露台避难所”斑驳的树荫下,曾与许多欧洲的人道主义者和艺术家交谈,这一切都使茨威格成为那个危机四伏的年代里不可或缺的催化剂和重要的桥梁。在自传《昨日的世界》的题辞中,他写道:“我们命该遇到这样的时代。”这句引自莎士比亚的话,在茨威格跌宕起伏的人生中有着不同的诠释。

茨威格意识到,他自己从荣耀到困窘的陷落只是欧洲所处的巨大困境的一斑。他在《昨日的世界》的序言中曾这样宣称:“从未有过像我们这样一代人的道德会从如此高的精神文明堕落到如此低下的地步。”但即使是这种共通的悲剧也无法缓解此般堕落对他造成的冲击。自他被从欧洲文艺界的“奥林匹斯”驱逐至后来凄惨流浪的几年中,他从未停止过诧异和震惊。“由于我脱离了所有的根系,甚至脱离了滋养这些根系的土地——所以像我这样的人在任何时代都真的非常少见。”他这种时不时源自“庄严不复”的想象的呼号,总带有些殉难者的意味。

1941年夏,在由美国奔赴巴西的前几天,茨威格写下了这些序言。当时他住在纽约州的奥西宁并在这里完成了自传的初稿。如果说他在彼得罗波利斯的家是偏僻、荒凉的,那么这所位于哈德逊河镇,距新新监狱一英里之遥的住宅则是窘迫和孤独的。洛特在给远在英国的家人的信中这样写道:“在奥西宁根本没有什么事情可做,也没有什么美丽的风光可以去欣赏。”茨威格的朋友朱尔·罗曼,欧洲笔会的主席,曾对这个他称之为“阴森的郊区”的住宅提出过质疑,他担心这样的住宅可能会令茨威格的精神更加消沉。

在七月的一个下午,茨威格第一任妻子与前夫的女儿苏斯·温特尼茨在拉马波路7号住宅的草坪上为他拍了一系列照片。他坐在一张藤椅上,同平时一样,衣着整洁,一丝不苟:柔软的浅色长裤,白色的衬衫和波尔卡圆点的领结。虽然已经59岁,但他修剪整洁的胡须和从额头向后梳的头发依旧漆黑,双眼深邃。只有眼角的鱼尾纹和严重的眼袋显露出他的实际年龄。他身子前倾,翘着右腿,可能正倾向对话者。在那天拍摄的照片之中,有一张他姿态紧绷,表明他刚刚听到什么感兴趣的事情。另一张里面,气氛放松下来,但他看起来却仿佛是世界上最悲伤的人。在这两张照片中,他的目光都透露出一种凝重。人们经常评论茨威格像鸟一般优雅的社交礼仪,但在这些照片之中,鸟儿却一头撞到它误以为是天空的玻璃上。

在自传中,他察觉到“在我的昨日和今天之间,在我的青云直上和式微衰落之间是如此不同,以致我有时仿佛感到我一生所度过的生活并不仅仅是一种,而是完全不同的好几种”。他被迫逃离了维也纳,他在那里他长大成人,备受青睐,汲取文化养料并且成为咖啡馆聚会的贵宾。茨威格在流亡美国期间经历的戏剧般的绝境,对每个见过他的人来说,都是明显能够察觉到的。“我们都只是幽灵——或记忆而已”,茨威格总结道。

他向一个朋友概括自己当时的处境:“前任作家,现为签证专家。”他们从1940年3月到1941年8月底离开奥西宁为止,带有日期、印章、签字和手写号码的领事图章,还有入境信息极其详细的登记和有效期,都被记录在茨威格的英国护照上。满满19页既稠密又神秘的记录,仿佛是《天方夜谭》里刻着玄妙咒语的护身符。

原标题:《离开“昨日的世界”,遍历世界的茨威格为何不知归处》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司