- +1

全日本期待的85后天才经济学家,到底说了什么?

2021年,日本的年度新书大奖颁给了85后新锐经济学家斋藤幸平的《人类世的“资本论”》一书。

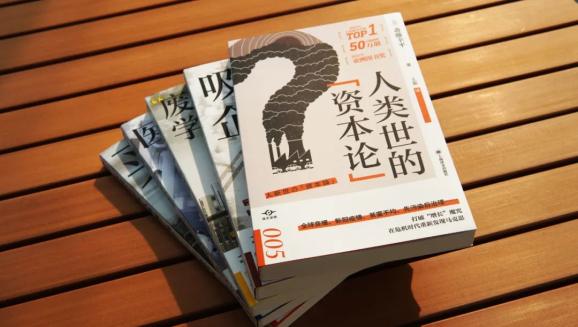

该书在日本的热销几乎已成为年度现象级事件,并且热度在此后依旧不减。截至目前,日文版已经销售超过50万册,并售出13种语言的海外版权。简体中文版由上海译文出版社引进,近期上市。该书收入“译文坐标”书系,是该书系推出的第五部作品。

据说这本书出版后,马克思主义思想在日本年轻人中再次掀起了一股阅读热潮,斋藤幸平围绕这本书做了大量的宣讲,NHK还邀请他作为嘉宾特别录制了四集节目。

那么,这本书为何引起如此巨大的反响?斋藤幸平究竟在书中讲了什么?

“全日本都在期待他的才华”

《人类世的“资本论”》的作者斋藤幸平出生于1987年,于德国柏林洪堡大学获得哲学博士学位,现为日本东京大学研究生院综合文化研究科副教授。

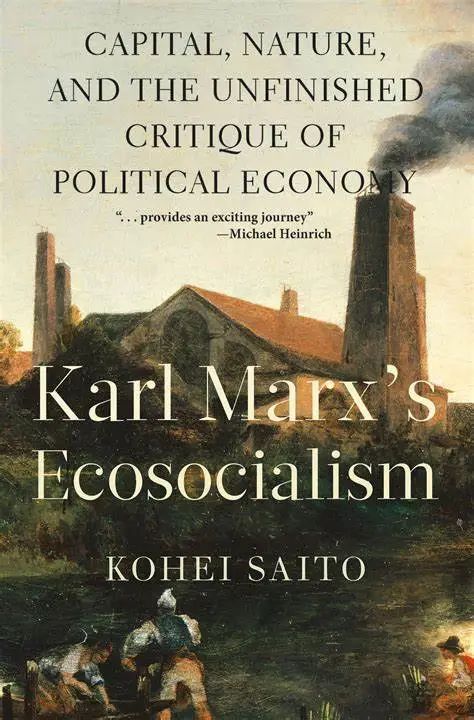

2018年因《卡尔·马克思的生态社会主义:资本、自然和未完成的政治经济学批判》一书获得被称为“马克思主义研究领域的诺奖”的多伊彻纪念奖。斋藤不仅成为获得该奖项的第一位日本人,也是该奖设立以来最年轻的获得者。

斋藤幸平

《人类世的“资本论”》推出后,受到了坂本龙一、上野千鹤子、佐藤优、水野和夫、白井聪等不同领域的专家的盛赞,出版过《千夜千册》的编辑泰斗松冈正刚甚至宣称“全日本都在期待着他的才华”。

作为日本85后一代的斋藤之所以对马克思理论感兴趣,要追溯到其学生时代。

他上高一时爆发了伊拉克战争,在此期间美国知识分子积极发声的方式令其印象深刻,让原本身为理科生的他萌发了学习更广泛的人文学科的兴趣,并想要去美国读大学。

出于对申请不上美国奖学金的经济负担的担心,他也参加了东京大学的入学考试,并顺利考上理科二类。入学三个月后拿到了维思大学的奖学金,遂离开东大赴美。

然而在美国留学期间,他目睹了在日本难以想象的贫富差距,深受冲击。他曾作为志愿者去为飓风受害者送食品,发现许多黑人的房子仍然破烂不堪,生活极为贫困。

美国飓风中受损的房屋

诸如此类的事端,让他感到“自由派对资本主义的论述只是说漂亮话而已”。同时他也了解到日本也有贫困和劳工问题,开始意识到资本主义的问题并对马克思主义发生兴趣。为此研究生阶段选择了去德国深造。

虽然他去了德国之后发现大学中研究马克思的人也并不多,但还是结识了一些志同道合的研究者,在读博期间参与到《马克思恩格斯全集》历史考证版第二版(MEGA2)的编辑工作中。

同一时期,日本发生了311地震,福岛核电站泄露事故引发了全球的关注,也让他注意到了环境问题的严峻性。两个关注方向的交汇之下,他将自己的研究方向定位为生态马克思主义。

获得多伊彻纪念奖的《卡尔·马克思的生态社会主义》

在MEGA2的编辑过程中,他发现了马克思研究生态环境问题的资料,由此出发发表了《马克思的生态笔记》等系列文章,并于2015年在德国出版了博士论文《自然反对资本:马克思的生态学——未竟的资本主义批判》,在其基础之上于2017年在美国出版了后来获得多伊彻纪念奖的《卡尔·马克思的生态社会主义》。该书现已成为西方生态马克思主义学派的代表性著作之一。

《人类世的“资本论”》则是其以母语日语出版的第一本书,集结了此前其理论研究的一系列成果,也是其面向大众普及性学术写作的一次尝试,并且引发了连斋藤本人都没有想到的巨大轰动。

什么是“人类世”的危机?

“人类世”这一概念是由诺贝尔奖得主,荷兰大气化学家保罗·克鲁岑于2000年提出。克鲁岑认为人类的经济活动给地球造成了过大影响,足以开创一个新的地质时代,并将之命名为“人类世”(Anthropocene),意思是人类活动的痕迹完全覆盖整个地球表面的年代。

工业革命以来的两百多年间,人类不断扩大自己的活动范围,改造生存空间,导致地球表面充斥着高楼大厦、工厂道路、农田水坝等,海洋里则漂满了微塑料。其中尤为突出的一点是大气中二氧化碳的含量因人类活动而急速增加。

《垃圾场》剧照

在工业革命前,大气中的二氧化碳浓度为280 ppm,到了2016年,就连南极的二氧化碳浓度都超过了400 ppm。据说上一次达到这一浓度还是在400万年前。而这一浓度在当下依然不断攀升。

据说400万年前的“上新世”,平均气温比现在高两三度,南极、格陵兰岛的冰川处于融化状态,海平面最低也有6米高。更有研究认为当时最低的海平面也高达10—20米。“人类世”的气候变化正在让地球环境不断趋近于和当时相类似的状况。

现代化带来的经济增长曾许诺会给我们带来富裕生活。然而讽刺的是,正是经济增长在不断摧毁人类繁荣的基础。而这一事实,透过“人类世”的环境危机日益明晰。

《灯泡阴谋》剧照

沦为空洞口号的“可持续发展”

如何应对这一环境危机?不少人可能会举出生活中的一些行为,比如为了减少塑料袋的使用而买了环保袋,为了不买瓶装饮料而随身带着杯子,或者把车换成了电动车之类的。

但是斋藤认为,这点善意根本于事无补,甚至可以说是有害的。因为这让人盲目短视,自以为有所作为,却让那些真正必要的、更为大胆的行动无法被付诸现实,被资本方假装爱护环境、欺骗世人的“洗绿”套路轻轻松松套住。沦为空洞口号的“可持续发展”正是现代版的“人民的鸦片”!

许多看似绿色环保的行为,其背后隐藏着新的污染和破坏。以特斯拉等电动汽车为例。对于电动汽车生产来说,锂电池是不可或缺的。而锂来自干燥地区的高浓度的地下水。在一个原本就干旱的地区,抽取如此大量的地下水,必然会对当地的生态系统产生重大影响。

玻利维亚的海水中可以提取出锂。(图源:GETTY IMAGES)

在全球锂的最大出产国智利,由于对于地下水的急速抽取,当地居民可获得的淡水量急剧减少,以盐水中的虾为食的安第斯火烈鸟的数量也在不断减少。

而制造锂电池所必需的钴最多来自非洲的贫穷国家刚果。为满足全球需求,刚果开始了大规模采矿,不仅破坏了当地的环境,导致水污染、农作物污染,破坏了当地的自然风光,而且恶劣的工作条件还给采矿工人身体造成极大伤害。

换而言之,发达国家对气候变化所采取的措施,到头来只不过是加剧了对全球南方的掠夺。斋藤将这一行为称为“空间性转嫁”。

图源网络

“我死后哪怕洪水滔天”

另一种转移环境成本的方法被称为“时间性转嫁”,即让后人、未来的世代来承担成本。

大量消费化石燃料引起了气候变化。但它的影响并不会立刻全部显现出来,常存在长达十数年的时间滞后。但资本主义只会反映现在的股东、经营者们的意见,无视目前还不存在的后代的声音,从而将成本转嫁给未来。牺牲未来,我们这代就能维持繁荣。而后代则要饱受环境破坏之苦,为明明不是自己排放的二氧化碳买单。马克思曾讽刺资本家的这种态度是“我死后哪怕洪水滔天!”这一说法至今没有过时。

《自然·气候变化》杂志:到2100年北极熊可能几近灭绝(© Sputnik / Valery Melnikov)

经济学家肯尼思・博尔丁曾说过:“对有限的世界可以永远维持指数级增长深信不疑的人,要么是神志不清,要么就是经济学家。”

半个多世纪过去了,我们仍旧只顾着追求经济增长,不断破坏地球环境,即便环境危机已经如此严重。

而经济学家式的思维方式在日常生活中是如此根深蒂固。尤其是冷战结束后的全球化与金融市场的管制放松带来了赚钱良机,人们在资本的驱动下一门心思赚大钱,白白浪费了本该用来应对气候变化的宝贵30年。

死亡的瓜纳伊鸬鹚覆盖了智利Coquimbo的海滩

人为制造出稀缺性的资本主义

资本主义带来了人类历史上前所未有的技术发展,也带来了物质丰富的社会。许多人会这么想,而这确实也是资本主义的一个侧面。但同时很多人没有注意到,资本主义也是一个创造稀缺性的制度。

资本的“原始积累”其实是资本瓦解“共有财富”的富裕,增加人造稀缺性的过程。从前的未开垦地变成了私人所有。在私有制下,一旦通过金钱获得了土地,就可以随心所欲地使用它。所有者拥有一切自由。这种自由恶化了其他绝大多数人的生活,导致土地荒芜、水质受到污染,其他人的生活质量则相应降低了。

也就是说,从一开始到现在,资本主义的增长都是通过让人们的生活变得更加贫穷来实现的。

《血色将至》剧照

资本主义的发展还导致了“价值”与“使用价值”的对立。共有物都有“使用价值”。因为它对所有人都是有用和必要的,所以共同体禁止对共有物的垄断性占有,并把它作为一种集体财富来进行管理。它不被商品化,就不能被标价。对人们而言,共有物是免费的,也是充足的。当然,这种情况对资本是不利的。

在资本主义条件之下,商品受“价值”规律支配。增加“价值”是其生产的首要任务。结果,“使用价值”被降格为实现“价值”的手段。在前资本主义社会,社会经济活动的根本目的在于生产“使用价值”,由此来满足人类的需求。然而进入资本主义社会后,“使用价值”不仅被剥夺了原有的地位,更被牺牲、摧毁,以换取“价值”的增殖。

《贫穷贵公子》剧照

失去共有物的人被扔进了商品的世界,面临“货币稀缺性”。世界上充满了商品,但是没有钱,我们就不能买任何东西。而获得金钱的方式非常有限,所以我们总是处于贫穷状态,并为了生存不顾一切地追求金钱。

在某些情况下,现代工人甚至比古代奴隶更糟,因为后者会因数量有限、很难找到替代者而有保障,而资本主义下有的是工人的替代品,工人被解雇找不到工作的话,最终会被饿死。马克思把这种不稳定称为“绝对的贫困”。这个词高度概括了一个事实,那就是资本主义是一个永久性产出稀缺性和贫穷的系统。斋藤认为,“绝对的稀缺性”就是贫穷的原因。

“去增长共产主义”拯救未来

物种灭绝、生态污染、二氧化碳超标……现代化带来的经济增长曾许诺我们富裕生活,实际上却不断透支当下乃至未来世代的生存资源。超富裕阶层或许还能维持眼下的奢侈生活,绝大多数平民却不得不拼命寻找活下去的方法。

然而在依赖金钱和制造稀缺性的资本主义条件下,找不到突破困境的出口,技术的发展也不可能改变这一点。而人们却在沉迷于技术发展解决一切的幻想中浪费了本应用于解决问题的宝贵时间。

《迷失东京》剧照

要在资本主义的尽头找到突破,需要回到马克思。斋藤是在与生产力至上主义和欧洲中心主义诀别的马克思晚年思想中,重新发现“可持续性”和“社会平等”实现的可能性。在环境危机刻不容缓的当下,“去增长共产主义”这一选项终于浮出水面。

“去增长共产主义”是认识到地球自然资源极限和人类自身可承受力极限的前提下,对未来的重新规划。它既不是鼓吹安贫乐道,也不是要回到前资本主义社会的田园诗幻想,而是重新找回“共有财富”能够带给人的“富裕”,而要实现这种富裕必须告别涸泽而渔、弱肉强食的丛林法则,重新找回人与自然、与自身生命节奏的平衡。

具体而言,斋藤提出的“去增长共产主义”由以下五大支柱构成:

① 转向重视“使用价值”的经济,摆脱大规模生产、大规模消费模式

② 缩短劳动时间,提高生活质量

③ 废除导致统一劳动的分工,恢复劳动的创造性

④ 推进生产过程的民主化,减缓经济速度

⑤ 强调基本工作,重视劳动密集型基本工作,尤其重视从事关爱劳动(照护)的人

译文坐标丛书(1-5)

总而言之,去增长共产主义虽然带来经济社会的减速,却能在满足人类需求的同时,为应对环境问题提供更大的空间。生产的民主化和经济减速,将弥补人和自然的物质代谢所出现的“裂缝”。当然,这必须是一个全面性工程,包括电力水力的公共经营、扩大社会所有权、重视基本工作、进行土地改革等。

想避免“人类世”的硬着陆,就不能把危机都交给政治家、专家去处理。“托付他人”只会让1%的超富裕阶层得到优待。这也必定是一场艰难的“战斗”。但为了未来,我们别无选择。

有人也许会犹豫不决,认为不可能动员起99%的人同行。但其实,只要有3.5%的人以非暴力的方式真正站了起来,社会就将发生巨大的变化。

当然,这个未来取决于读完这本书的你,取决于你是否决意成为那3.5%中的一员。

《人类世的“资本论”》

作者:[日] 斋藤幸平

译者:王盈

ISBN:9787532792528

定价:45 元

出版时间:2023年6月

内容简介:

诺贝尔化学奖得主保罗·克鲁岑提出,在地质学上,地球已经进入了被称为“人类世”的新纪元,即人类活动的痕迹完全覆盖整个地球表面的年代。

物种灭绝、生态污染、二氧化碳超标……现代化带来的经济增长曾许诺我们富裕生活,实际上却不断透支当下乃至未来世代的生存资源。超富裕阶层或许还能维持眼下的奢侈生活,我们绝大多数平民却不得不拼命寻找活下去的方法。

要在资本主义的尽头找到突破,我们需要回到马克思。尤其是在与生产力至上主义和欧洲中心主义诀别的马克思晚年思想中,重新发现“可持续性”和“社会平等”实现的可能性。在环境危机刻不容缓的当下,“去增长共产主义”这唯一可行的选项终于浮出水面。

想避免“人类世”的硬着陆,就不能把危机都交给政治家、专家去处理。“托付他人”只会让1%的超富裕阶层得到优待。这也必定是一场艰难的“战斗”。但为了未来,我们别无选择。

有人也许会犹豫不决,认为不可能动员起99%的人同行。但其实,只要有3.5%的人以非暴力的方式真正站了起来,社会就将发生巨大的变化。

当然,这个未来取决于读完这本书的你,取决于你是否决意成为那3.5%中的一员。

本书是日本新锐经济学家斋藤幸平的代表作,是近年来日本生态马克思主义领域的影响力最大的作品。日语版2021年出版后已销售50万册,并获得2021年日本新书大奖第一名、2021年亚洲图书奖等。授权全球十三种语言,目前繁体中文版、英文版也已上市。

作者简介

斋藤幸平,1987年生。东京大学研究生院综合文化研究科副教授。柏林洪堡大学哲学博士。曾任大阪市立大学大学院经济学副教授。专业研究方向为经济思想、社会思想。2018年因《卡尔·马克思的生态社会主义:资本、自然和未完成的政治经济学批判》一书获得被称为“马克思主义研究领域的诺奖”的多伊彻纪念奖,不仅成为获得该奖项的第一位日本人,也是该奖设立以来最年轻的获得者。2019年10月获经济理论学会奖。著有《人类世的“资本论”》《从0开始的<资本论>》等。

原标题:《热销50万册!全日本期待的85后天才经济学家,到底说了什么?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司