- +1

布列松认为只有对朴实平庸的盛赞才能触及人和深邃的人性

【编者按】

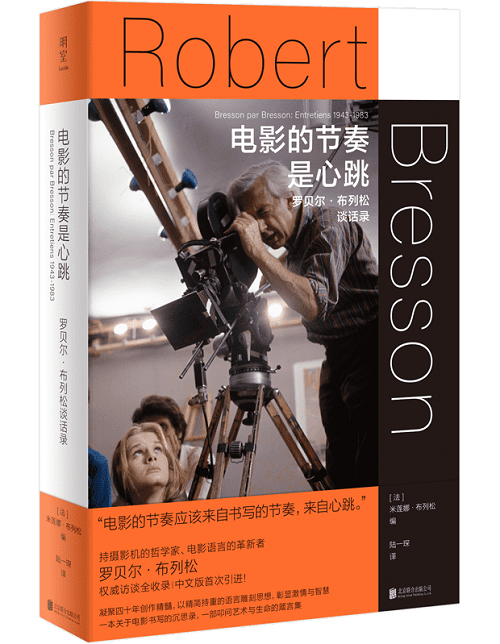

罗贝尔·布列松是二十世纪最伟大的电影导演之一,以极简主义的电影语言书写人类的精神世界,其独树一帜的美学深刻影响了世界电影史,被塔可夫斯基、戈达尔等大师一致推崇。这位沉默、超然的电影圣哲,在艺术之路上缓慢求索,一生仅留下十四部电影作品。《电影的节奏是心跳:罗贝尔·布列松谈话录》是布列松的谈话录,收录其四十年艺术生涯中所有重要谈话,由其遗孀米莲娜·布列松亲自整理编纂。本文节选自帕斯卡尔·梅里若(Pascal Mérigeau)为该书所撰写的前言《让摄影机指引着我……去我想去的地方》,澎湃新闻经明室授权发布。

很久以来,电影人始终都沉默寡言。罗贝尔·布列松更是如此。不是因为他表达的机会少:和很多其他电影人一样,只要他的影片被认为具有商业价值,他就必须参加电影的推广。布列松有时很乐意参与其中,这本书中流露出的访谈带来的快感使人甚感意外。布列松在访谈中很配合,但从不违背自己设定的规则。有几位主编对此仍记忆犹新,他们不得不严格缩减先前预留的版面:访谈之后,布列松会重读访谈内容,并对此进行删节、修正、润色,如此一来,原本预计八到十页的杂志版面只剩下四页,最多五页。

对访谈内容的审读与他做电影的习惯并不相悖。他在反复看片审阅后剪辑影片,不仅仅在剪辑室,因为他不喜欢接触胶片。胶片于他而言显然不是值得膜拜之物。和某些同行相反,他只说自己想说的,不让自己的想法在交谈之火中耗尽,也拒绝不着边际的高谈阔论。他在一切事物中寻找“明晰的东西”,喜好“特色”。为了强调对空话的厌恶,他乐于引用《圣经》原话:“你将为所说的一切空话付出代价。”这些会给初读本书的读者带来强烈的感受。书中的访谈内容由布列松妻子整理,并按时间顺序展开,这将更有助于理解布列松:尽管随着时间的推移,他也在变化,但真正的改变屈指可数。然而,正如他好几次指出的那样,他并不认同自己在影迷心目中的形象。

这不是因为没有机会自我解读或精确地阐述他所遵循原则的本质和意义:面对不断出现的访谈请求,布列松从未缺席,尽管这些访谈关注的领域大同小异,大多与一线演员相关。1943年,他曾说过:“好工匠喜爱他自己刨的木板。”布列松如此谈论自己的工作,仿佛无意中预见到了之后以电影通告(当时还未被称为“通告”)的名义要求他完成的任务。在他看来,此类谈话的意义更多在于传承,正如他的杰作《电影书写札记》(Notes sur le cinématographe,1975)所证实的那样。就这样,他致力于“剥去电线的外壳”(暴露所有线索)。这是他1963年接受乔治·萨杜尔访谈时的原话。“剥去电线的外壳”是让电流顺利通过的唯一方法。

事实上,电流顺利通过了,甚至高速穿行,引发阵阵火花。无论是对布列松的影迷,还是对梦想着追随布列松脚步的未来电影人而言,本书内的访谈将如电光一般令人激奋。布列松提醒后者:尝试做电影前先思考下电影,并非徒劳。这样的建议并不过分。真正地思考“电影”(cinéma)?大家都知道布列松会说“电影书写”(cinématographe):在他眼里,在他口中,在他笔下,“电影”和“电影书写”完全不同。如果一个词就足够的话,为什么还需要创造另一个?布列松解释道:“让我们将当下所有的影片统称为‘电影’,而把电影艺术称为‘电影书写’,这门艺术有专属于自己的语言和方式。”(1965)

做如此区分的原因在于对以下发现的确信:“我们企图将‘被拍摄下来的戏剧’视作电影,但这样的电影完全失去了戏剧的精彩,因为它失去了切实的在场感,有血有肉的在场感。这样的电影里只有影子——戏剧的影子。”(1957)该想法诸多表达中的另一个变体:“电影人物并不能像在戏剧中那样赋予电影以生命,因为他们失去了有血有肉的在场感。但电影却可以赋予这些人物以生命。要再过几年还是几十年人们才能意识到戏剧与电影书写互不兼容?”(1963)五十年过去了,戏剧和电影的混淆仍在继续,甚至更加严重。我们还需在寥寥希冀中等待,但布列松的电影就在那里——四十年的电影生涯中,他只拍了十三部长片,尔后的十六年又归于沉寂。

1943年,在《罪恶天使》(Les Anges du péché)上映前夜,他的电影书写无人问津之时,他曾以放肆的训诫口吻傲然宣告:“假使这个有悖常规的错误得到了我们深切的认同,那么我们就会毫不犹豫地犯错。很多时候,这样的错误会引发观众的情感,这种情感与引导我们做出超越能力范围之举的情感类似。”八年后,他又进一步明确指出:“电影领域对‘简单’抱有偏见。每次我们打破偏见,都会产生令人震惊的效果。”这两句话不仅源自他电影人的工作和研究所带来的启示,还来自另一位电影人(我们或许认为他与布列松本人相去甚远)的影片——这部他认为“值得赞美”的影片,是大卫·里恩(David Lean)的《相见恨晚》(Brief Encounter,1945)。布列松懂得如何欣赏电影,而不仅仅是电影书写。他很自然地提及卓别林的名字,而当他提到巴斯特·基顿(Buster Keaton)时,语气则更为坚定。

时光飞逝,布列松不再去影院,也不看别人的电影。他有时也会觉得遗憾,但从未想过要强迫自己。他好像难以忍受二十世纪七十年代的电影,认为这些电影患上了他戏称为“明信片主义”(cartepostalisme)的毛病。这种病大部分来源于色彩的上位与主宰。电影再也无法带给布列松他所期待的情感,那些足以证明电影艺术存在的情感。

总而言之,情感是电影书写存在的理由。对表明“想要呈现的不是行动,也不是事件,而是情感”(1951)的人而言,引发情感没有别的方法,除了从情感本身出发,循着情感产生的路径回溯,从银幕到文本,然后再从文本到摄影机:“如果导演很认真,那么他的准备工作就是精确地溯源:从效果到原因。然而,他需要从他想要获得的观众的情感中寻找最能激发这类情感的组合。这是条逆着走的道路,必须一步一步走,一路上需要进行选择和舍弃,删节和增补;这条路终将引向作品构成的源头,即作品本身。”(1943)在这段私密且一成不变的旅途中,创作者积累的经验所滋养着的本能将引领着他走出每一步,只有这样的本能才能使他每时每刻所需要做出的选择、撤退和决定成为可能:“一部电影由如此多不协调的成分组成,它拥有如此大的潜力,如此丰富的组合与构成,以至于常会被引向地狱般错综复杂的境地。幸运的是,有时我们会遇到应该被称为内在必要性(la nécessité intérieure)的东西。”(1946)还有就是那句让人联想到让·雷诺阿(Jean Renoir)的父亲奥古斯特(Pierre-Auguste Renoir)的妙语(按照雷诺阿的说法,他的父亲认为应该让马去做想做的事情,以便它们能自己做出我们期待它们做的事):“从提纲(剧本)出发,让摄影机指引着我……去我想去的地方。”一切都不该停止,电影应该始终保有活力,是电影引领着作者,而不是作者引领着电影:“如果导演在拍摄之前就有预先设定好的计划,而且采用一些他了如指掌的演员,比如明星——我们很清楚他们会在这种电影里扮演怎样的角色,那么我们将无法想象电影是门艺术。”这难道与即兴创作有关?或许吧,“但必须在预先设想好的、十分严格的框架内”。

面对让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)的问题,布列松这样回答:“如果要更改一个东西,那么这个东西必须一开始就很清晰而且强烈。因为如果既没有对事物很清晰的认识,也没有文本,那么我们可能会不知所措……我们愈是强迫自己以极为强烈的方式去建构电影最本质的东西,我们面对电影实质本身时反而愈加自由。”在别的场合,他还强调:“应该先去干活,然后再思考。”这句话也很耐人寻味。

有时,一本书会给电影人的工作提供素材,这更多源于书本身,而不是人们出于懒惰给它定义的主题。一位制片人曾建议布列松改编《乡村牧师日记》(Journal d'un curé de campagne),对此布列松这样回应:“这本书之所以吸引我,首先是因为情节和剧情的主线都是内心层面的。正巧,我在电影创作中走的也是这样的路线。事实上,我认为电影中的行动应该是内在的,而且应该变得越来越内在化。目前为止,人们所谓的运动,即我们在电影中寻找的运动,总体而言不过是躁动罢了。”(1950)布列松之所以经常将文学作品搬上银幕,也是因为在计划成形初期,这样的形式十分便捷:“改编节省了我很多时间,同时也能使我就某个主题与制片人即刻达成一致。”(1974)值得一提的是,布列松分别改编了两次乔治·贝尔纳诺斯 和陀思妥耶夫斯基的作品。为什么选择贝尔纳诺斯?因为“在贝尔纳诺斯的作品里,只有对人物的刻画,没有分析和心理阐释”。在《穆谢特》(Mouchette,1967)中,布列松找到了“绝妙的闪光点”,尽管“贝尔纳诺斯的信仰和风格”均与他不同。为什么改编陀思妥耶夫斯基?“因为他最伟大。”但改编的选择并不随意:《温柔女子》(Une femme douce,1969)和《梦想者四夜》(Quatre nuits d'un rêveur,1971)均改编自陀思妥耶夫斯基的短篇小说,这两部小说“简单,没那么完美,完成得也比较仓促”,“非常草率”。不过,布列松直言:“我不敢碰陀思妥耶夫斯基伟大的长篇小说,因为它们的形式非常完美。我无法在保证作品完好无损的前提下进行改编。它们太过复杂,太过庞大。而且还是俄国的。”因为作品中的俄国属于另一个时代,但这点并不那么重要。事实上,“电影抹掉了过去”。

电影书写总是处于现在——这是第一真理,由此布列松创造了属于自己的艺术;对这个真理的敏锐意识也是布列松作品堪称朴实之赞歌的原因之一:“影像正如句中之词。诗人们锤炼自己的语言。他们经常会主动选择一些不引人注目的词。最常见、最常用的词会因其恰切而突然散发出异常夺目的光彩。”只有对朴实的盛赞,甚至可以说,对平庸的热切颂扬,才能触及人,触及深至骨髓的人性。对此,布列松深信不疑,而电影书写使这一切成为可能并易于理解。但首要前提是,电影人一开始就能理解单独的一帧影像或一个声音什么都不是,这也是画家经历给布列松带来的体悟:“绘画教会了我一件事:事物本身并不存在,是事物之间的关系创造了事物。”(1966)曾经是画家的人一辈子都会是画家,因此布列松提醒道:“显然,一直跟随着我且令我避之唯恐不及的绘画依旧影响着我。”还有这样的发现:“我注意到,影像越平淡,表达得越少,与其他影像接触时就越容易发生改变。在某个时刻,这样的改变是极为必要的,否则就没有艺术。”

如此,布列松的道路被很清晰地勾画出来:“我追求的并不是通过动作、话语和模仿来表达,而是借助节奏、影像的组合,借助位置、关系与数量来表达。影像的价值首先是交换价值。为了使这种交换成为可能,所有影像必须有一些共性,它们都必须参与到某种统一体的建构中去。这就是为什么我努力使人物角色具有相似性,并要求所有的演员都以某种特定的方式说话。”(1951)

《电影的节奏是心跳:罗贝尔·布列松谈话录》,[法]米莲娜·布列松编,陆一琛译,明室·北京联合出版公司2023年7月。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司