- +1

艺术乡建谈 ‖ 何效义×刘建国:艺术介入乡村需遵循地方特质

【编前话】

2021年,《崖边》MOOK推出《崖边2:艺术里的村庄》,梳理中国六个典型的艺术乡建项目,共有12位作家、艺术家参与了讨论。他们都有体悟大地和人民、反思资本主义危机、生发中国本土文明的挚真。近期,我们摘发部分访谈内容,以“艺术乡建谈”归栏发布,以继续艺术乡建话题。

今天关注“安口窑复兴实践”。

刘建国是一位长期从事传统艺术的艺术家,年轻时选择了“北漂”。十多年之后,他逐渐意识到自己所选择的道路并不是自己真心想要的原初。五年前,他回到故乡,以复兴“安口窑”为总抓手,开展了一系列艺术乡建项目。

篆刻艺术家何效义对刘建国的实践做了深入采访。下面为访谈内容。

原安口陶瓷厂滞销瓷

安口的失落,从丢掉“吃饭碗”一步步下坠

何效义:曾经的安口镇因给大半个甘肃的陇东、陇中一带生产百姓“吃饭碗”而辉煌,二十世纪后期随之而来的是安口瓷器的减产下滑和闭厂休业,但这里有着独特的民间和工业文化遗产,这跟你介入这里的乡建是不是有某种情感上的存在?

刘建国:在1997年左右,我第一次到安口,那时候因为我刚从学校毕业,我媳妇是安口人,就到安口来过。那时候安口已经属于滑坡的状态了,很多工厂,厂矿已经开始倒闭。后来我成家的时候,因为我媳妇在安口小学里面,我岳父只有这一个女儿,他的想法就是让我成家的时候,最好能到安口来办结婚的仪式。我们家因为有三个小孩,我父母那时候也都同意,最后我结婚的时候就是在安口这边结的婚。那时候的安口已经很萧条了,但是跟现在比,又过了20年,跟现在相比完全又不一样。所以对安口我实际上接触的时间也比较早,也跟我媳妇,我岳父母到安口生活,有情感方面的关系。后来到安口来的就很少,但是安口这个地方总有一种东西吸引着我。可能就是这种气质,这种复杂的,糅合在一块的这种工业物质遗产,混乱有序的那种建筑,搅混着不一样的气息,让人迷恋。不完全像周边县里面的气息,所以比较吸引人。

何效义:农村人口追求“城市化”的趋向不仅表现在农民进城打工,他们挣了钱的目标是在城里住进高楼。我这些年回老家白庄时发现,村民开始用“混凝土”来建房,原先木格子的窗户也不用了,换成镶玻璃的铝合金门窗,它的内生已发生了根本性的变化,那么在这样一种背景下,乡建的核心在哪里?有些专家也指出除了单向的面貌重建,更重要的是心灵的重建,如果要挖掘民间动力?安口还有民间动力吗?

刘建国:现在农村人追求城市化的趋向确实是越来越强,城乡结合完全打破了乡村原有的结构,价值观的混乱、子女教育、婚配观念等确实是乡村存在的问题。我们也做过调查,包括我和程立仁之间的接触,调查木板年画中也发现了很多乡村的问题。现在基本上都是留守老人、留守儿童,青壮年都生活在城市里打工,或者他回来,他也不愿意住在农村。农村的孩子要成家,必须要在城里买房、买车,基本上都是这样的标配条件,你没有这些东西,子孙儿女的媳妇都娶不上。也确实是这样的,农村已经完全失去了过去农村的生产模式和生活结构,基本上是留守的人在守护着农村,是这种状态。

我觉得每个地方都不一样,你比如说别的村庄可能是手工业生产,主要是去帮助他们建立审美,帮助他们建立对过去历史的重新的书写和梳理,帮助他们通过现在的媒介平台把这个东西推向大众,或者推向小众。对接职业设计师,帮他们做产品包装和推广,或者深挖掘。

安口完全不一样,他的很多东西交织在一起,他的核心主要是没落之后人的自信心的丧失和尊严的坍塌,这是对他们打击非常大的,就是我们说的人穷志短。安口人过去经历过辉煌,他们的工业文明来得那么早,他对外面的新鲜事物的接触也非常早。你比如说6.26北医下放的那些专家、教授,当时到安口的时候,他们带着缝纫机、自行车,还有德国产的照相机,而且有很多当地人从没见过的东西都带到安口来。他们带着缝纫机来了之后,安口镇里的老百姓天天敲他们家的门,问他能不能做衣服。你想想这是在1960年代,1965年左右,很多新的东西人家都带到这里。

再早一点,民国的时候,像电磁场,有外国留学的人到这儿建厂子。他们很早之前接触的是外面的新知识,一直在和新鲜的事物打交道。陶瓷业生产的时候,不光是把自己生产的陶瓷从这儿卖出去,还有一个交换的过程。当地人,或者附近的人,还有外面的客商把新的观念,新的产品,新的文化带到安口来,再把安口的陶瓷转换出去,他们很早都在接触外面的世界,安口不是一个封闭的地方。但是现在安口没落了,曾经的这些东西已经早被人遗忘,而且这些东西你也不能光给年轻人说,说教并不能建立起他们的自信心。他们觉得安口已经这样了,外面那么发达,每个周边的县城都发展得比安口好。过去安口的行政中心华亭,过去比安口差太多了,就是一个小县城都升成县级市了。

安口过去完全是一个不一样的地方,他集合了全国300多个县里的人,而且各种身份的人在这儿来参与到安口的建设,参与到安口的生活里面,所以他完全是不一样的状态,他的核心比较复杂。我们主要是把过去的东西整理出来,用影像或者照片,或者出版物的方式和口述史的方式复原一部分现场,把那些珍贵的文献收集起来,顺便再复活安口窑的烧制。这样就能帮助安口对接到有利资本,合理激活安口的动能,从乡村美学、儿童教育、生产实践、景观营造等领域做一些项目,对安口将来的发展蓄积一些能量。

安口目前没有大面积开发,当然过去也因为各种原因拆除了一部分遗产,但还保留了一些建筑,这些遗产其实就是安口最饱满的原动力。

艺术介入乡村主要取决于当地的地方特质

何效义:从现阶段我们所看到的乡建,基本是旅游和建筑面貌突显一种新农村的环境设计,这显然是走不长的,前面别人走过的路你可能是走不成,那么新的路如何走?当然你是以艺术家身份介入的?艺术家介入的身份是否与当地传统融合?

刘建国:是的,别人走的路,我们肯定是走不成的,这是完全不一样的。我觉得,他的特质是什么,你得按他的特质去做,你不能用你原有的知识或特殊的身份去一意孤行。

一个艺术家,你如果只是关注艺术这一块,或者是以艺术固有的身份来做这个,限制了自己的身份就局限了。这个工作是非常复杂的,你怎么样去尊重它,不要利用它,不要欺骗,你怎么样跟它合理互通、平等交流的一个合作过程。如果带着偏见和固有的知识经验,很难融入进去。那我们目前做的就是安口的几大块,一个是陶瓷行业,又牵扯到安口窑的复苏,因为安口窑从2000年前后,陶瓷厂倒闭之后,就等于说安口窑实际上已经消亡了。我们所说的安口窑就是过去,目前没有任何生产,只有一个生产砂器的,是一个私人的厂子还在做。他是用一种新知识在做,但是他所用的材料主要是安口本地的砂料为主。

我们目前通过对老匠人的走访和抢救性的挖掘,打算把安口窑复苏。能不能帮助把这个工作完成,目前也存在很大的困难。因为窑的烧制是一个持续的过程,我们考察过之后,柴窑一年烧制费用可能得20、30万,还有前期的人工,基础建设等等这方面成本也是非常高。当前还没有合适的资本介入,所以目前只能是对这些老手艺人做一些深入的调查,等待机会吧。

如果政府力量或者说资本能介入的话,这个事是可以做的,这是一方面。还有一方面是工业的遗产,安口厂矿过去非常多,有电磁厂、陶瓷厂、水泥厂、砖厂、电厂、灯泡厂等,灯泡厂的前身是平凉玻璃厂。而且这里不光有煤和陶土,还有很多别的矿产资源,现在虽然说工业时代的这些厂子都倒闭了,但是他遗留下的遗产,完全可以做工业旅游,做遗产文献的展播,还可以尝试做一种新的旅游的方式或者改建一些不同的生活社区,这些都是有合理的利用价值的。

再就是原来“三线建设”这块,有一些军工厂,老工人,军工二代,还有一批军工二代恢复高考制度之后这些人都考出去了,有的还出了国,这都是一批很丰厚的资源。他们对这个地方的情感是非常深厚的,每年都有人回来看自己生活和工作过的地方,可以很好地把他们对接起来。这个点不能去利用老工人的情感,可以在这里改建几个配套的设施,做几个文献展览室,把现有的遗址保护起来,让老工人“回家”时有个给他们提供回忆的场域和物件。这可能是一种精神上的安慰,也是让死文献活起来的办法。

安口陶瓷堆积层残片

何效义:我记得我上次田野考察的时候,林兴旺说村庄里的人大多是移民来的,我记得是他讲的,你再靠实一下,如果是这样,就可以讨论一下新的问题,即当地村民不一定和内部有关,它在辉煌期是不是和外部及整个世界的物质产生了联系?

刘建国:是,兴旺说的没错,安口人的结构非常特殊,非常复杂,基本上全国各地人都有。1980年的时候人口普查,好像说安口有340多个县的人口。安口移民不光是从解放初期,可能从古代就一直在不停地移,人口在不停地变换,一直有新鲜的血液在输入,所以不是完全靠安口和华亭的原住民。其实安口、华亭的原住民也不多,近靠关山这里的水也不好,过去各种地方病也多,医疗条件差。这个地方有煤矿,吸引了很多外面来的人,包括前面说的“三线建设”来了很多人,那块要好几万人,在安口的土谷堆,石堡子。所以安口确实不同于别的地方,这里的人经过不同知识的漂洗。外面来的那些人不都是普通的工人,有很多是专业技术人员,你比如说医院里面来的那些很多都是研究尖端微生物,很多教授,各种各样的专家都有。军工厂也是,都是当时这些行业里的骨干,还来了很多全国的学生,安口有非常复杂的人员构成,他在辉煌的时候,确实是和整个世界产生了联系。不是老家的农民,除了种地,可能见到的是亲戚、邻里,他带来的知识是有限的。安口完全是不一样的,他辉煌时期确实是周边这些地区都不能比的,所以人的这种气质也是完全不一样的。

人上不上学不是很重要,但一定要有知识

何效义:最后一个问题,我们都中年了,不得不面对现实生活中家庭的种种无奈和困惑,比如孩子的教育问题,你是如何面对这个现实的?我知道你的儿子没有完成初中学业,也没有接受体制性的高等教育,你妻子又是一名教师,我想听听你们对这个问题的认识?

刘建国:这个问题也是比较尴尬的一个问题,因为我的儿子念到初一之后就没有再正式上学。这个原因也是各方面造成的,也不是说我自己主导这么去做的,当然与我对体制学校隐性的对抗有一点关系,不能说完全没有关系。当时我在北京,每年的暑假我老婆跟我儿子都会到北京来度暑假。因为我长时间在北京呆了十几年,为了自己的理想和追求很自私地在那儿奋斗,漂着。

过去我的生活是比较宽松的,那时候他们来每次走的时候都是哭着走的,我也心里很难受,我就想,实在不行就把小孩弄到北京去读书,我老婆那些年也是单位请假,在北京也呆了一段时间。他们对大城市跟我不一样,他们可能更迷恋大城市那种模式和生活,很多东西对他们来说是非常新鲜,有吸引力的,所以他们对北京的向往跟我不一样。当然我一个是待的时间长,再一个可能我从小不喜欢在人多和非常吵杂烦闹的地方待,我还是喜欢处在偏僻的地方,安静的地方。那时候,他们来北京搞得我心里边也很动摇,就慢慢想着把小孩弄到北京去读书。

海报

在这个过程中,就发生了我的小孩读初一的时候在北京上了一年学。要去体制内读很麻烦,就想着去读一个私立的学校,结果读得也不理想。结果小孩对上学也有厌倦,对那个环境很排斥。后来,我想了一下,觉得自己也是太草率了,考虑这些问题考虑得太荒唐。导致小孩回来之后,他的同学上初二,他也不愿意再到初一去读。然后就在家里慢慢读书,我当时教他学点书法、绘画之类。在这个过程中,书画市场已经开始滑坡,微拍刚开始出现,人对这个东西又比较新鲜。过去书画市场非常畸形、离谱。微拍出现之后价格低,人有一种对新事物的好奇感,所以我儿子那时候一边画画,一边学习,我还帮他在微拍上去卖一些作品。搞得他那两年收入也挺好,一个小孩子一年赚1到2万块钱,他对上学,对别的东西好象突然之间没有啥兴趣。各种各样的原因,造成我的小孩没有上学。紧接着微拍像泡影一样就幻灭了,他突然之间感觉自己没有希望,他将来的生活的立足点在哪里?他也开始出现这种焦虑,这个事情当时其实害了他。

我对这个事情相对来说比较淡定,我觉得人上不上学不是很重要,我觉得一定要好好读点书,学点东西,人只要有知识,对人生和价值观有一个清晰的判断,对生命有一个明确的认知,这样的话人的生命方向也能找到,会活得有使命感。

可能我作为一个成年人的思考和小孩不一样。

我儿子其实这中间情绪是非常不稳定的,出现了很多他自己无法解决的问题,但是随着这两年他年龄大一点,这些问题基本上通过自己的阅读,通过自己思考和身边的同学、朋友的交流、对照,他对这个想得很开,所以现在对这些事情处理得挺好。

现在我们一起做乡建,他每天也是画点自己喜欢的油画,画点插图,写点文字,读点书,该玩的玩,该做什么做什么。(访谈内容摘自《崖边2:艺术里的村庄》)

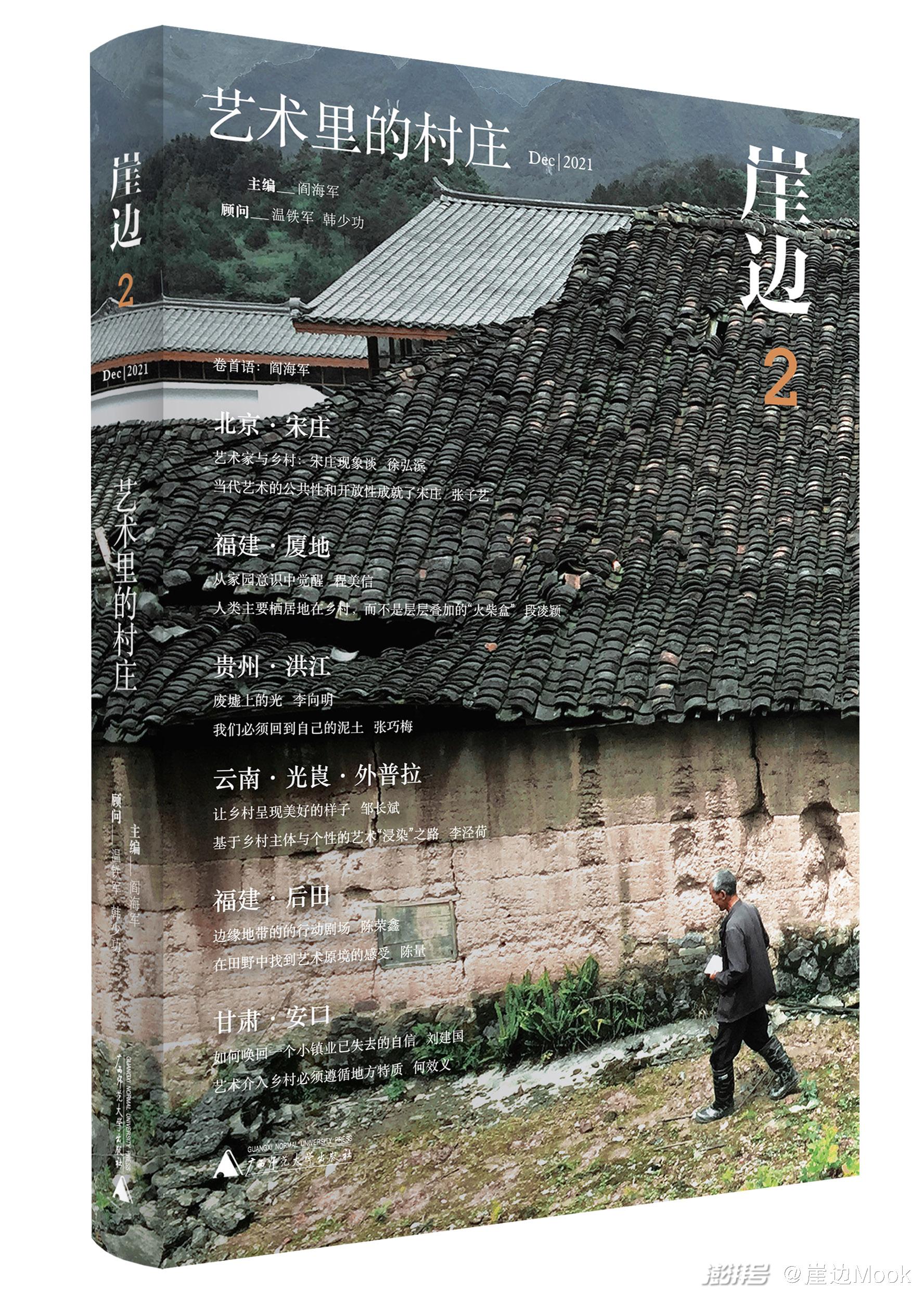

相关书籍

主编: 阎海军

出版社: 广西师范大学出版社

副标题: 艺术里的村庄

出版年: 2021-12

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司