- +1

李公明︱一周书记:即使青春不再,仍然……热泪盈眶

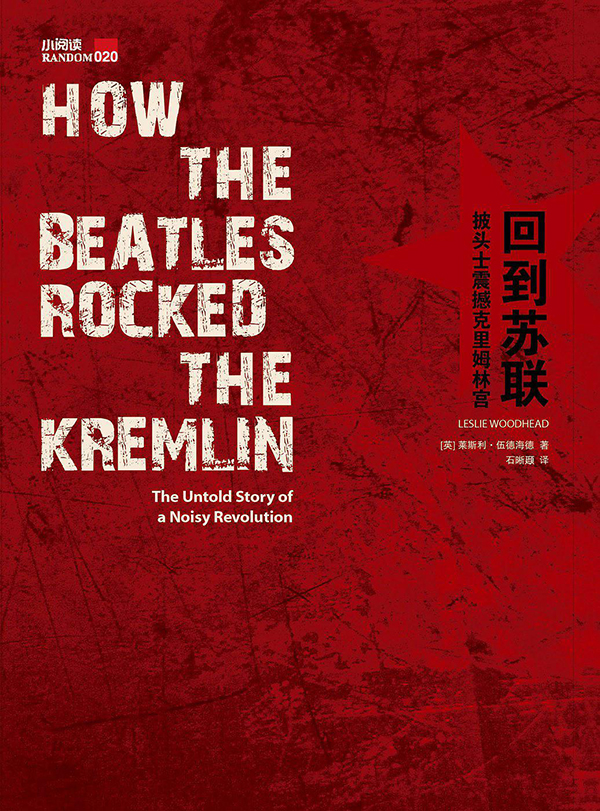

英国著名纪录片制片人莱斯利·伍德海德的《回到苏联:披头士震撼克里姆林宫》(石晰颋译,广西师范大学出版社,2015年8月)原书名是“How the Beatles Rocked the Kremlin:The Untold Story of a Noisy Revolution”(《披头士震撼克里姆林宫——嘈杂的革命:不为人知的故事》),中译本隐去副标题,另加上“回到苏联”作为主标题,这样的处理似乎也有点意思。披头士的歌曲的确常常是“嘈杂的”、“喧闹的”,比如为了丰富作品的表现力,时常在歌曲加入各种嘈杂声、大自然中的鸟鸣和各种动物的吼声,还有像《回到苏联》(Back in the U.S.S.R.)中的飞机轰鸣声。关于“革命”,列侬那首《革命》从标题到歌词都有点“革命”:“你说你想要一场革命/ 好吧,你知道/ 我们都希望改变世界......但是当你说起破坏/ 你不知道吗/可别把我算在内...... ”后来还有不同版本的《革命一号》、《革命9号》。当然,“嘈杂的革命”不是这么浅显,而是指披头士所带来的叛逆的革命性力量。

1987年陀伊茨基在伦敦第一次见到伍德海德时说:“披头士或多或少地融化了百万俄罗斯少年的心灵,并让他们做好准备来面对苏联的终结。”“他轻描淡写地这么描述披头士对他们这代人的冲击,这句话却成了我的至高诱惑。他坚持认为披头士在西方赢得冷战的过程中是比核弹更有决定作用的武器,我被迷住了。”(20页)我估计研究冷战史的历史学家很难认同这种关于披头士的“更有决定作用”的说法,但是如果从新文化史的角度来看,这种包含着个体经验、集体心态、微观现象和历史现场感的说法却有着非常重要的真实意义和价值。那么,一个最直接的问题是:披头士摇滚乐对于当年的苏联青年人和管理部门来说分别意味着什么?无论是在多么严酷的环境里,“音乐仍然以无数种奇特的形态落地开花”,陀伊茨基称之为“好奇的疫病”,同时对这种疫病的来源深信不疑:“‘每一个苏联摇滚乐队,’他坚持认为,‘都从披头士那里感染了摇滚病毒。’”(23页)他认为对苏联少年来说,披头士音乐无法抗拒的魅力是“电声、长发、自由精神”。而他的妻子斯维兰娜则是以一个时尚作家的眼光回忆起披头士带来的最早的冲击:“我们把旧外套上的翻领裁掉来模仿披头士式样的无领夹克……成千上万的年轻人扒着这扇来自西方的窗口,尝试着稍稍改变自己的形象。”(28—29页) 而对于“部门”和各级文化领导人来说,有些问题很确定,也有一些只能猜测。虽有特殊家庭背景、但是也屡遭打压的苏联摇滚乐组织者和摇滚明星斯塔斯·纳明与苏联统治层之间的家庭关系使他能够理解苏联官方是如何看待披头士四人组的。“他们对政权有很大的威胁,因为(那些领导人)知道披头士给俄罗斯的年轻人某种内在的自由。”(32页)但是伍德海德似乎很难想象“那些管治苏联文化的乏味的官僚会把远在利物浦的几个孩子看作一种威胁。”于是他问道:“那些上层人士真的了解这种威胁吗?”纳明对此给予了肯定的回答:“他们感觉到了”……“尽管他们没有真的理解,这东西对他们来说太聪明了。”“但是他们总是憎恶所有他们不能控制的东西”,“他们害怕任何有能力影响人民的东西,披头士之所以是危险的是因为他们的音乐、他们的能量不受控制”。(32—33页)在不同的历史时期由于政治潮流和权力斗争的变化,“令人生畏的官僚们时刻努力揣测那捉摸不定的上意。……可以明显地看出政治潮流的起伏——包括国内和国际政治——总是在官方音乐路线中起决定性的影响。因此苏联官方对于流行音乐的态度总是难以预测而且有害的,从扶植到镇压之间大起大落,像是国家性偏执狂一样反复”。(35页)那么,“斯塔斯·纳明与苏联文化官员们的古怪想法之间多年的交涉斗争史疯狂而迷人。这些故事让我能一瞥苏联政治与流行音乐之间的超现实联系,而我想了解更多这样的故事。……二十世纪三十年代的音乐家们是如何摆脱斯大林的古拉格的呢?他们是如何和朝令夕改的方针政策保持一致的呢?而且到底什么才是——以弗拉基米尔·伊里奇·列宁的名义——克里姆林宫心目中能够被接受的流行歌曲?”(34页)这些问题当然很迷人,在接下来的篇章中,作者通过采访和收集资料相当详细地勾勒出苏联流行音乐、摇滚乐在不同政治时期中遭受的不同命运,可以看作是一部以流行音乐为中心的苏联艺术—政治史。

无论是宽松还是严禁,摇滚乐在苏联的命运都是掌握在“部门”的手里,关于这些“部门”的存在、性质、权力运作和形象等等就必然构成了这部摇滚乐奋斗史中很有意思的叙事。陀伊茨基称国家官方通讯社是“苏联文化精英的舒适的泥沼”,关于从那里产生出来的文化压抑和恐怖,陀伊茨基说“因为那一切都是呆板的,一切都毫无魅力。那些歌唱家发型一塌糊涂,……一切都完全没有吸引力,完全僵化。”“那一切都毫无光明、自由、时髦、愉悦可言……”(29页)更糟糕的是,在历史大趋势中常常出现走回头路的惊天逆流。例如安德罗波夫上台后很快就发动对西方文化的批判运动,契尔年科特别重视对摇滚乐的批判。“在这种似乎重返斯大林风格的严峻局势带来的恐怖气氛里,苏联的文化官员争先恐后地调转方向服从于新的强硬政策。”(140页)

作者在前面提出的困惑是:“为什么这看上去没什么艺术含量,不带有任何明显的政治信息,用带有地方口音的外语演唱的歌曲,能够成为改变一代人的催化剂?(33页)到全书的最后,看来作者终于找到了答案:“归根结底,披头士狂热最重要的影响是他们改变了那一代人头脑和精神中的某种东西。通过我的探索我也能理解到那种改变是多么刻骨铭心。人们一次次向我提到他们‘不再恐惧’。提到披头士‘消除了他们内心的奴性’。”波茨纳“说得更加直截了当:‘支撑这个体制的是恐惧和信念,披头士帮助人们战胜了恐惧’”。(306页)其实波茨纳说的也并非全对。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司