- +1

在欧洲发现中国——荷法意三国散记

经历了一千多个日夜,当疫情这支达摩克里斯之剑逐渐远去后,我终于有机会重拾这三年间未能实现的行程,趁着硕士毕业这个暑假,开启半个月的欧陆之旅。出于对欧洲历史和东西文明交流史的兴趣,我将大部分行程定在了博物馆、遗迹与书店,这半个月的时光也未曾辜负我的期望。

一切从北京飞往阿姆斯特丹的国际航班开始。我乘坐的是荷兰皇家航空(KLM)的班机,起飞前,椅背上的液晶屏开始播放飞行安全须知。这段小小的视频,却是由数千块蓝白相间的瓷片以定格动画的形式拼接而成,而这些瓷片均产自荷兰代尔夫特的皇家陶瓷厂。

图1

这让我联想到,2021年底上海博物馆曾推出“东西汇融——中欧陶瓷与文化交流特展”。在展出的众多代尔夫特瓷器中,给我留下最深印象的当属“代尔夫特产彩色陶釉中国与美洲人物图砖”,这组瓷砖生产于17、18世纪之交,彩绘师将17世纪苏州《西游记》版画中的人物与南美洲的土著形象同时绘入,荷兰人不仅学会了制造瓷器的技术,还主动融汇了相隔万里的多种图像素材,展现出他们对异域的想象与诠释。作为来自东方“瓷国”的客人,我开始好奇瓷器这一原产中国的技艺,如何在历史的导演下,成为荷兰人向全世界推广的一张自豪的名片。

图2

由于这段机缘,我在落地荷兰后,慕名前往荷兰皇家代尔夫特瓷厂兼博物馆(Royal Delft)参观。代尔夫特是一座水网密布的小城,这里坐落着荷兰最负盛名的学府之一——代尔夫特理工大学(TUD),而那座瓷厂便位于大学之畔。进入馆内,一名头发花白的解说员主动和我搭话,见我来自中国,她精神一振,带我端详展厅内的数个瓷盘,为我介绍了早期代尔夫特瓷对中国和日本原型的模仿。

图3,左侧为中国原型,右侧为代尔夫特仿品

逛完展厅,我了解到,随着东印度公司的壮大,17世纪初以来,每年有超过十万件中国瓷器输入荷兰,荷兰人试图制造一种相对廉价的仿制品以瓜分市场。在学习中国瓷器器型与图案的基础上,大量瓷厂在代尔夫特拔地而起,顶峰时期达到三十余家。这些瓷器中,最经典的一种风格为白釉加钴蓝装饰,故称为“代尔夫特蓝”(Delft Blue)。后来,随着欧洲各国瓷器行业竞争的加剧与荷兰国力的衰落,这些瓷厂仅剩下一家,就是今日的皇家代尔夫特瓷厂。我还顺道参观了这边的瓷器生产线,混浆、制模、烧制等环节虽已自动化,绘图的工作则依然由人工完成,这也使得产出的瓷器价格颇高。

图4,皇家代尔夫特瓷厂最受欢迎的瓷器之一,由脱膜法制作。

我与代尔夫特瓷的故事仍未结束。次日,我来到阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆(Rijksmuseum)参观。在荷兰黄金时代画作的海洋中,我无意间转入代尔夫特瓷器的专门展厅,一片蓝色的海洋顿时映入眼帘,从小巧的瓷瓶、瓷鞋到一人多高的瓷塔应有尽有,其中约半数选用了中国常用的人物与风景图案。在展板的解说词中,“chinoiserie”一词频繁出现。该术语一般翻译为“中国风”,指欧洲人想象出来的中国风格。“想象”这一特质集中体现于一对17世纪末的烛台中,在绘满中国花草的底座上方,中空的瓷柱上竟然排列着一些如同甲骨文却绝非汉字的图案。当时荷兰的工匠或许在仿写汉字时遇到麻烦,于是生造出一些“假汉字”,而欧洲消费者也认为这些图案颇有“中国风”,于是欣然接受。无独有偶,清代外销的青花瓷中也曾出现错写的拉丁字母,在两种书写体系的碰撞中,双方的工匠都在努力学习“他者”的文字。

图5

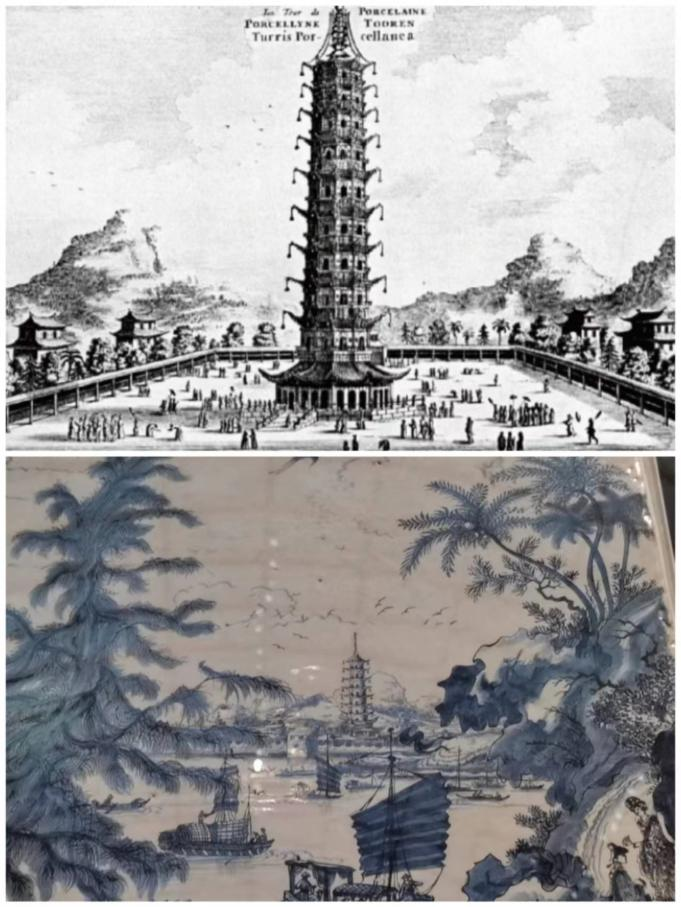

此外,我还在一幅大型瓷砖画中找到了南京城的昔日地标。1665年,荷兰人约翰·尼霍夫(Joan Nieuhoff)在其《荷兰东印度公司使节团访华纪实》(Het gezantschap der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, den tegen- woordigen keizer van China)中用铜版画的形式记录了中国南北诸多风光,其中就有南京大报恩寺的瓷塔。该塔建于明永乐年间,毁于太平天国战争,尼霍夫的游记让瓷塔在西方世界享有盛名,而荷兰国立博物馆中这幅瓷砖画正是采用了尼霍夫游记中的瓷塔图像。除了瓷砖画外,展厅内绘满中国元素的高大瓷塔同样模仿着南京大报恩寺塔的形象。

图6,上图为约翰·尼霍夫所绘,下图为瓷砖画局部

南京瓷塔在尼霍夫游记出版后,逐渐成为欧洲人眼中和长城同一级别的中国地标,这一点恐怕是绝大多数中国人想象不到的。当瓷塔毁于战乱,逐渐无人问津之时,欧洲人中国游记的陆续传入再度激活了对瓷塔的回忆,欧洲的“异域之眼”也为中国保留下了珍贵的历史资料。

17世纪是荷兰的黄金时代,“海上马车夫”的船队航行在世界每一片海域,荷兰国立博物馆中大量的世界地图、地球仪与海战绘画无不揭示出这一海上帝国曾经的辉煌。除了中国之外,日本也是荷兰在亚洲的主要贸易对象,17世纪30年代以来,荷兰更是成为唯一保持对日贸易的欧洲国家。在一台玻璃展柜前,我看见一个日本旅游团指指点点,面带微笑,挤上前一看,原来是一块日本的“小判”(日本江户时期通用金币之一),上面盖有荷兰的印戳。这枚小小的金币,原来是从太平洋西岸到大西洋东岸漫长国际贸易的缩影。日本流入欧洲的东西不仅是金币,在阿姆斯特丹的梵高博物馆(Van Gogh Museum)中,参观者们还能看到梵高模仿日本版画的创作《Courtesan(花魁)》。

图7

图8

荷兰各类博物馆中的画作常可作为“全球史”的研究素材使用。去年,我曾阅读了加拿大学者卜正民的著作《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》(Vermeer's Hat:The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World)。此书以荷兰著名画家维米尔的画作为切入点,从器物的细节中窥见全球殖民与贸易的情况。在荷兰国立博物馆中,我看到了维米尔的《读信的蓝衣女子》(Woman Reading a Letter),主人公身后的地图上,画着亚洲的海域和陆地,朝鲜半岛与日本列岛的轮廓隐约可见。不难想象,写这封信的人(很可能是东印度公司的员工)正航行于东亚的大海之上,引得这位蓝衣女子牵挂万分。

图9

而在荷兰巴西总督故宅改建的毛特里茨美术馆(the Mauritshuis)中,这种微观历史(microhistory)的要素出现得更为密集。如Govert Flinck创作的《高脚椅边的女孩》(Girl by a High Chair)中,小女孩手边用锡纸包装的糖果,便是用巴西种植园中的甘蔗制成,这幅画若是放入美国学者西敏司(Sidney W. Mintz)的著作《甜与权力:糖在近代历史上的地位》(Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History)中也丝毫不显突兀。馆中藏有许多巴西种植园的风景画、热带水果的静物画,甚至还有一幅憨态可掬的巴西龟的画像,每一件物品都包含着一段自己的全球史。这些17世纪的画作也无不提醒着我们,这个美术馆曾是一名殖民者的旧居。值得欣慰的是,荷兰人对这段不光彩的殖民历史进行了深入的反思,如毛特里茨美术馆隔壁的海牙历史博物馆就详细讲述了印度尼西亚、苏里南等国反抗殖民者的斗争。

图10

离开荷兰后,我依次游览了巴黎和罗马的各类博物馆与遗址,欣赏了从古典时代到浪漫主义的众多艺术名作,随后来到了佛罗伦萨。在这座曾由美第奇家族统治的文艺复兴中心城市里,中国的气息却仿佛无处不在。我订的民宿阁楼上,挂着一幅中国古代师徒授课的图画。民宿对面,就是佛罗伦萨始建于13世纪的古城墙,这对在南京生活七年的我来说并不陌生,2013年南京市博物馆还曾举办过《世界艺术之都——佛罗伦萨城墙图片展》。出门稍走几步,就到了当地的孔子学院,门扇半掩,里面传来喧哗。街头巷尾,处处都是中国画家严培明画展的海报。

参观完著名的乌菲齐美术馆(Galleria degli Uffizi)后,为了打发时间,我走进了旁边的伽利略博物馆。没想到,著名的毛罗世界地图(Mappamondo)正在其中。此图由穆拉诺岛的威尼斯修士毛罗(Fra Mauro)于1457-1459年间绘制,地图为圆形,直径1.9米,采用阿拉伯制图学上南下北的传统。该图被誉为中世纪的最后一幅世界地图,毛罗尽可能收集了他所知的世界地理信息,而著名的《马可·波罗游记》也在其中。我仰着脖子观看这幅巨大的地图,在西侧找到了几个熟悉的词汇:Serica、Cin与Manzi。这几个词语都可指代中国,只不过出现的时间不同。Serica即“赛里斯”,一般认为是“丝”的转音,Cin即“秦尼”,为“秦”的转音。我之前在《希腊拉丁作家远东古文献辑录》(法·戈岱司编,耿昇译)中曾数次看到这两个专名,“Serica”出现的时代较“Cin”更早。除了这两个名字之外,地图中还出现了“Manzi”(蛮子)一词,用以指代中国南方,这一词汇很可能引自《马可·波罗游记》,原先是指元朝统治者对中国南方省份的称呼。不同时代的三个表示中国的词汇同时出现于毛罗地图之上,这种时空错乱的现象在中世纪乃至近代欧洲人绘制的世界地图中并不少见,这些词汇分别承载着不同时代输入欧洲的东方地理知识。

经过一番识别,在“Serica”所示的区域中,我找到了南京(Nangin)、泉州(Quançu)、济南府(Cignanfu)等地名,长江、黄河等水道也清晰可见。此外,该图还是西方第一幅标注日本国(Cimpagu)的地图。在地理大发现的前夜,毛罗对东方地理的了解令人惊讶。

图11

离开毛罗地图,随后的展厅中依次陈列着地理大发现后绘制的世界地图。在1688年威尼斯人Vincenzo Coronelli制作的地球仪中,东亚世界以一种前所未有的准确而详尽的方式呈现在观者面前:朝鲜半岛、日本列岛、堪察加半岛、台湾岛、舟山群岛、黄河、长江……两百多年间,来自威尼斯的两位绘图者为我们展现出人类探索欲望的高涨与认知水平的飞速提升。

我一直相信,认知一座城市文化底蕴的最好方式,莫过于逛逛他们的图书馆与书店。此次欧洲之行中,在博物馆行程的间隙,我也拜访了诸多城市的藏书之地。在荷兰期间,我居住在该国第三大城市海牙,于是探访了海牙市的公共图书馆。该馆高五层,视野良好,窗明几净,里面坐着许多来看书和自习的读者。我循着指引,找到了馆内的外文书籍区域,其中有两个书架都是中文图书,其中大部分是台湾地区出版的小说,也同样有民俗、中医等领域的学术书籍。在该馆的电子检索系统中,我还惊喜地发现了刘慈欣《三体》系列的英译本与荷兰语译本。

图13

离开图书馆,我接着前往海牙市中心寻访当地的书店。在一家荷兰语书店中,我偶然发现了《论语》的荷兰语译本(Confucius De gesprekken, 直译为“孔子对话录”),由荷兰汉学家施舟人(Kristofer Schipper,1934-2021)翻译,这也是《论语》的首部荷兰语全译本。施舟人早年在法国巴黎大学研读中文,师从法国汉学家康德谟(Maxime Kaltenmark),专攻中国历史文化,后任法国高等研究院特级教授。康德谟师从马伯乐,施舟人因而也成为欧陆汉学的第四代传人(沙畹-马伯乐-康德谟-施舟人)。

图14

在隔壁的英文书店里,历史区中有着名为“microhistory”(微观历史)的分类,战争类书籍中有一整排都着眼于战争中的女性,畅销书架的最高处摆着讲述地球数十亿年间地质气候变迁的自然史新作The Earth Transformed:An Untold History(《地球变迁:不为人知的历史》),西方历史学界的新动向亦可从中窥见。此外,书店中还设有地图相关书籍的专区,醒目的位置上摆着Jerry Brotton的A History of the World in Twelve Maps(《十二幅地图中的全球史》)。此书初版于2012年,于2016年中译出版(林盛译,浙江人民出版社),我在启程前曾认真拜读此作,因而颇觉亲切,也感受到中国对国际前沿学术成果译介速度的提升。

来到巴黎,漫步塞纳河畔之际,我偶然发现了河堤旁的一排旧书摊位。这些书摊晚上锁在河堤上的绿色大箱子里,营业时便展开变成摊位。书摊的底部挂着各式各样的旧报纸、老海报,里面包括“一战”结束的新闻、戴高乐解放巴黎的头条,甚至还有民国时期可口可乐在中国的广告。在上面的书籍部分,我找到了法文版的《共产党宣言》、刚刚去世的米兰昆德拉的《生命不可承受之轻》,还有比利时漫画家埃尔热(Hergé)所绘法语漫画《丁丁历险记之蓝莲花》(Les Aventures du Tintin: Le Lotus Bleu)。《丁丁历险记》是西方世界著名的漫画系列,而这一部《蓝莲花》则是以抗日战争时期的中国上海为背景,打破了欧洲人对中国的许多偏见,也让他们知晓了日本侵略中国的事实。

图15

次日,当我推开巴黎市郊安东尼镇(Antony)一家小型书报店的大门时,拿破仑研究领域的一部新作映入眼帘:Sauver l'Empire. 1813: la fin de l'Europe napoléonienne(《拯救帝国 1813:拿破仑主宰欧洲的终结》)。本书的作者是巴黎索邦大学拿破仑史研究者Charles-Éloi Vial,出版于今年年初。在传统的拿破仑叙事中,1813年的前三个季度常常为研究者忽视,关注度远不及莱比锡战役发生的10月。此书作者通过发掘各类未发布的档案,展现出布拉格和会期间,拿破仑为拯救其摇摇欲坠的帝国而做出的内政、军事、外交方面的努力,试图呈现出一段“被遗忘的历史”。这让我想起在国际航班上阅读的多米尼克·利芬(Dominic Lieven)的名作《俄国与拿破仑的决战——鏖战欧罗巴,1807-1814》(社科文献出版社,2015年)。利芬同样认为,在列夫·托尔斯泰《战争与和平》一书的影响下,俄罗斯学者在研究拿破仑战争时往往仅着眼于1812年拿破仑入侵俄国的失败,而忽视此后两年间俄国为彻底打败拿破仑而在内政、后勤、外交等方面作出的巨大努力。自拿破仑从莫斯科撤退到其最终退位的两年间,历史并非一条注定的下行线,而曾有着相当的不确定性与逆转的可能。Charles-Éloi Vial学习了他的前辈利芬,只不过后者主要利用俄国方面的资料立论,而前者则翻阅了大量法国方面的稀见档案。

图16

图17

用低廉的价格淘取好书的欲望人皆有之,来到罗马市中心,我再次与旧书摊不期而遇。这里有玛丽·德·美第奇(佛罗伦萨美第奇家族成员,法国亨利四世王后,法国摄政)的传记,意大利共产党议会斗争的历史,法国作家杜拉斯的《情人》……而最吸引我眼球的,无疑是一堆拉丁字母中突然蹦出的两个汉字:“无名”。经过查证发现,“无名”是博洛尼亚的一个作家群体,选择以匿名的方式创作自己的作品,他们提出并实践着New Italian Epic(新意大利史诗)的文学观念。《道德经》中有“无名天地之始”的句子,不知道这些略通中文的意大利人是否想到了这个典故。在罗马和佛罗伦萨访书之时,我还发现,这两地都有专门售卖法语书籍的书店。在罗马的法语书店中,罗马帝国的辉煌与历代教皇的传记占据了历史书柜的大量空间,而在巴黎遇到的那本《拯救帝国》同样出现在佛罗伦萨法语书店的畅销栏位。

图18

据我观察,这些欧洲城市的书店普遍有着两个特色。其一为城市特色,如巴黎书店多拿破仑相关书籍,罗马的书架上多见古罗马与教皇国的身影,而佛罗伦萨的书店一定离不开美第其家族的影响。其二为语言特色,荷兰、法国、意大利三国的书店当然都以本国语言为主,专门售卖英文书籍的店铺也颇多,而法语在欧陆学术文化界的影响力也依旧不容小觑。荷兰汉学家施舟人承续着法国汉学的学脉,罗马和佛罗伦萨都有专门的法语书店,其中的书籍几乎与法国本土保持同步更新。中国的许多书店同样有着鲜明的城市特色,但能及时对接国际学术的外文书店似乎颇为少见。

图19,佛罗伦萨的法语书店

在威尼斯远眺马可·波罗那栋长满绿植的二层旧宅后,我来到马可·波罗国际机场,准备启程归国。这次旅行从仿自中国的代尔夫特瓷器开始,在马可·波罗的注视下画上句号,虽离家万里,但中国的气息却仿佛一直随身而行。想起在代尔夫特陶瓷博物馆内的咖啡厅里,我无意间听到邻座的一段英语交谈:

We always blame Chinese for copying everything, but it seems that we copied them first.(我们总是抱怨中国人到处模仿,但似乎先模仿他们的,是我们。)

看来,国家、文明之间的许多误解都来自知识与交流的匮乏,而博物馆和书店可以传播知识,旅行可以密切交流。但愿在疫情的阴霾逐渐远去后,不同国家、语言的人们都能重拾那份互相理解的心意,让不同的文明色彩彼此交融,创造出崭新的价值,正如代尔夫特瓷瓶那雪白瓶身上,熠熠生辉的钴蓝色釉彩。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司