- +1

以纪录片式的拼贴技巧,解读生活在两座岛屿之间的诺奖诗人布罗茨基

约瑟夫·布罗茨基

约瑟夫·布罗茨基,俄罗斯犹太裔美国诗人,散文家,1987年诺贝尔文学奖获得者。主要著作有诗集《诗选》《言论之一部分》《二十世纪史》《致乌拉尼亚》,以及散文集《小于一》等 。布罗茨基的一生颇具传奇性,天性敏感的他在15岁时主动辍学,尝试了诸如工厂工人、灯塔守护人等社会底层工作,同时他开始写诗和翻译诗歌,走上了一条异于常人的道路。

在广西师范大学出版社上海贝贝特“文学纪念碑”丛书最近推出的《布罗茨基传:在两座岛之间生活》中,纪录片导演古列耶夫颠覆传统传记的写法,再现诗人颠沛流离的一生。这是一部能当电影看的布罗茨基新传,且本书,相较于原版补充了布罗茨基各个时期的丰富照片,图文并茂,相互映衬,使得全书的呈现更具层次感。

本书运用剧本式隐喻及对位的修辞手法,以及电影的拼贴技法重建了布罗茨基的生活与艺术。亲人、爱人、友人的交错登场,他们在某一具体时空中如常生活,也顺带引出同样“在场”的布罗茨基,是肉身,也似幽魂。这个舞台不仅只有布罗茨基一人,但巧的是在众声喧哗中,却只有布罗茨基的声音被“观众”听得最为真切。

可以说,布罗茨基的“元文本”是这本传记的针线,但也是真正具有追溯价值的织体本身。作者运用剧目式来架构全书,每一场都有其独特的声色和调性。将贯穿布罗茨基人生重要节点的时刻串珠式相衔,佐以古希腊式歌队的间离效果,个人经验与时代事件接踵而至,作者以一贯的细腻勾勒出这位诗人的传奇人生。

《布罗茨基传:在两座岛之间生活》

[俄]马克西姆·古列耶夫/著

孔霞蔚 /译

广西师范大学出版社2023年10月版

亚历山大·伊万诺维奇从床上下来,走进了另一个房间,也就是那半个房间,这是他以前冲洗和打印照片的地方。

对于丈夫的这份活计,玛丽娅·莫伊谢耶夫娜总是抱着审慎的理解态度,毕竟有的时候给人拍照是布罗茨基家唯一的收入来源。另外,她一直觉得有人在欺骗萨沙,克扣他的工钱,要不就是萨沙在骗她,而每当事情发生这样的翻转,家里就难免大闹一场。

现在她走了。

她是在一九八三年去世的,她耗尽了自己生命中的最后十一年,徒劳地想要和儿子见上一面。

她写信,跑去移民局,然后再写信,给人打电话,还约人见面。

她当然知道有这样一封信:

亲爱的妈妈!

我写这封信正式确认我邀请你明年春天来美国看我。我希望你能来住上一个月,也就是说三月份在某地待四个星期。我会替你支付旅费及你在这儿,在美国逗留期间的费用。当然,你将和我一起住在密歇根州的安阿伯,我生活的地方。这封信是移民局要求出具的邀请函或通知单的一部分。

而她也已经知道自己生病了,但她没有放弃希望,直到生命中的最后一天,仍然相信自己能见到约瑟夫。

摘自约瑟夫·亚历山德罗维奇·布罗茨基的随笔《一间半的房子》:

尽管她有这么个娘家姓(她在婚后保留了这个姓氏),但是因为长相的缘故,第五点对她来说还是没有起到应有的作用。她长着北欧人的——要我说,就是波罗的海人的——容貌,真的非常迷人。在某种意义上,这是命运的恩赐:她不存在找工作的问题。然而她自觉地工作了一辈子。她显然不善于隐瞒自己的小资产阶级出身,因此不得不放弃了接受高等教育的希望,准备在机关单位当一辈子秘书或会计。战争带来了改变:她成了德国战俘营的翻译,在内务部的军队里获得了少尉军衔。德国投降后,她在这个部门的系统里获得了升迁的机会,但是她由于没有入党的强烈愿望,便拒绝了,重新和预算书及账目打起了交道。“我不想先向丈夫敬礼,”她对上司说,“也不想把衣柜变成军火库。”我们叫她“玛露霞”“玛尼娅”“玛涅奇卡”(她的姐妹们和我父亲对她的昵称),还有我发明的叫法——“玛希娅”或者“基萨”。渐渐地,后两种叫法越来越走俏,就连父亲也开始这样称呼她了。除了“基萨”外,其他所有叫法都是她的名字“玛丽娅”的爱称。基萨,这个猫咪常用的悦耳的绰号,让她抵触了良久。“你们竟敢这样叫我!”她会生气地叫喊,“你们可别再用猫的词语说话了,否则早晚会长出猫脑子!”她指的是我小时候喜欢像猫叫那样拉长声音说某些字词,这些字词的元音适合那种发音方式……总之,“基萨”这个名字一直纠缠着她,特别是当她真正老了以后。她胖乎乎的,裹着两条褐色的披肩,神情极其温柔、和善。她看上去憨憨的,似乎十分知足,就好像随时都会低声哼唱歌曲似的。然而并非如此,她会对父亲说:“萨沙,你交过这个月的电费了吗?”或者自言自语:“下周就轮到我们打扫房子了。”这里指的是擦洗过道和厨房的地板,还有清洁浴室和厕所。她之所以自言自语是因为她知道,只有她才会迫不得已去做这件事。

是的,亚历山大·伊万诺维奇早就不拍照,不冲洗胶片,也不打印照片了。

他在这一点上很可能是失算了,但他固执地认为,在他这个年纪,这项业务是多余的,而且几乎没有任何意义。该拍的早已经拍过了,真的,干吗还要逗人笑,举着相机在人前跑来跑去呢。让年轻人做这些事吧,他把自己丰富的经验传授给了他们。毫无保留!

老布罗茨基就这样日复一日地安然度日,而他也在其中发现了自己现在活着的意义——循规蹈矩,把自己在工作中的毕生所学原原本本地教给他人。

而这个“他人”,首先就是儿子……

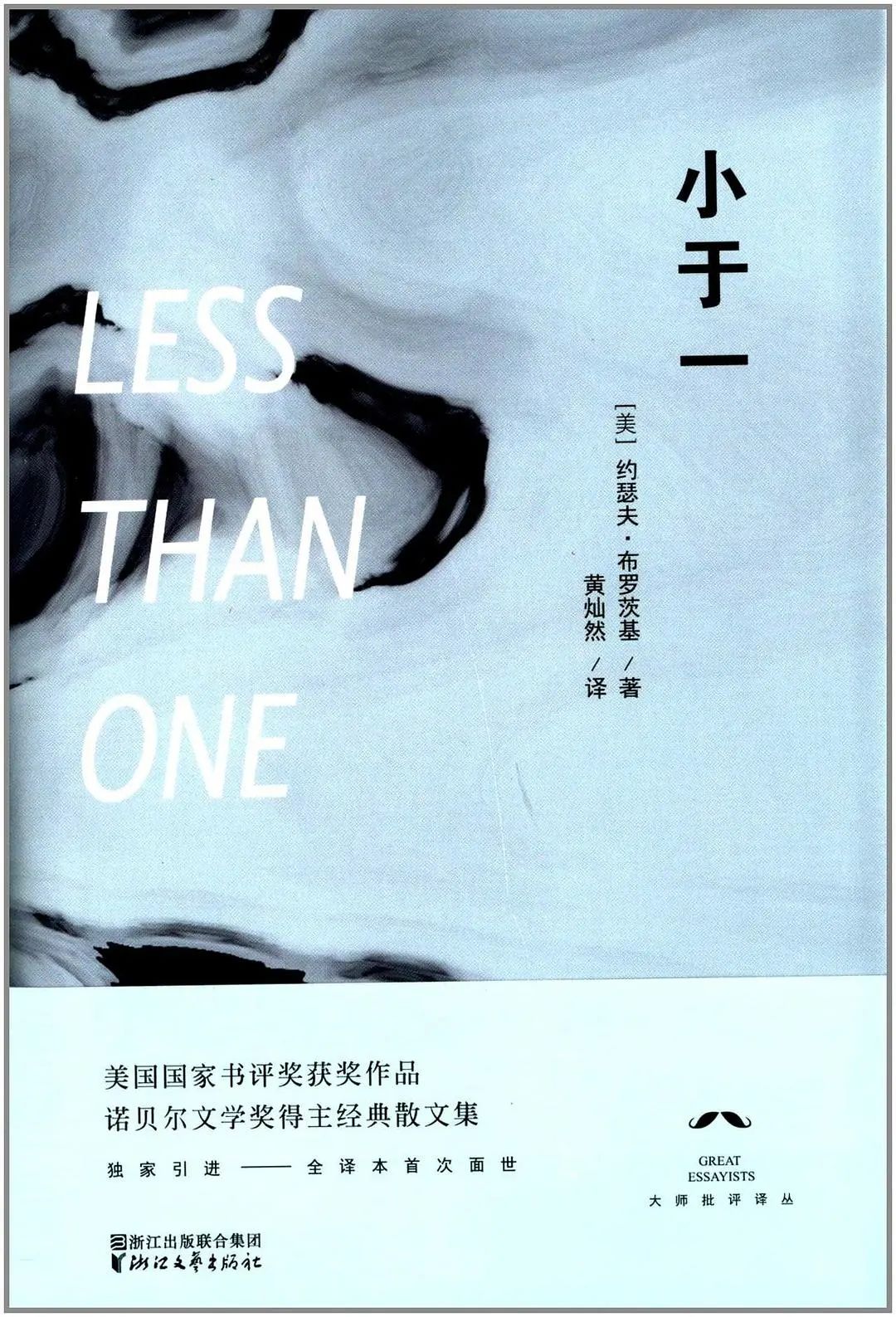

部分作品中译本

此刻他在书桌旁的扶手椅上坐了下来。书桌上先前摆放着约瑟夫的打字机,现在换成了青春牌电子管留声机。

这里还堆放着一些唱片:《黑海之歌》《月夜》《伊奥兰塔》《玉米粉上的雀鸟》《苏联作曲家歌集》《叶甫盖尼·奥涅金》,以及巴赫的《圣诞清唱曲》。

他们在一起生活的时候,这个巴赫不知怎么总是让他感到特别愤怒。也许是因为那时完全是另一种生活节奏,而《圣诞清唱曲》却固执地要求你停下脚步,调整呼吸,保持安静,去发现那些被一摞摞日久泛黄的《真理报》和《红星报》所掩盖而无法看到的东西。这当然让人感到恼火,而这也被视为一种不合时宜的说教,并且每每以吵闹告终,因为约瑟夫总是断然拒绝关掉这恼人的音乐。

当然,迫不得已时也会用皮带来解决问题,特别是在儿子因为精密科学课和英语课考试不及格而留级的时候。

父亲心里清楚,约瑟夫是故意这样做的,但他为什么要故意这样做,父亲却并不明白。

比方说,他不明白自己的儿子为什么要写这样的东西:

一名军人,许多高墙在他面前

陷落,尽管宝剑不如敌人的锋利,

汉尼拔军事机动的光辉

令人联想到伏尔加大草原的中心。

在寂静中去世,在受惩罚的期间,

好像韦利扎里或庞培。

他们已经很久没有见面了,而现在,他们终将见面的希望也日益渺茫,亚历山大·伊万诺维奇越发确信他不理解自己的儿子,而这也不是什么耸人听闻、不可忍受和令人愤懑的事。这很自然,因为尽管他们是亲父子,但仍然是不同的人。

当然,对于这一点,可惜他明白得太晚了。

此刻,父亲打开了青春牌留声机,把《圣诞清唱曲》放了上去。

布罗茨基谈话录书影

乐声悠扬,延绵不绝,亚历山大·伊万诺维奇坐在扶手椅上睡着了。

他做梦了,梦见自己在暮色中从宫殿桥上走过。

车道上空荡荡的,因此尽可以放心大胆地从闪烁的红绿灯下面走过,步行到海军博物馆的圆柱那儿。这是一年之中最最不可思议的时光——无论是初春还是阳光灿烂的暖秋,这样的日子在列宁格勒屈指可数。

他沿着台阶走了上去,看见约瑟夫左臂佩戴着执勤军官戴的蓝白蓝臂章,身体右侧斜挎着一把带皮套的手枪。儿子为父亲打开了博物馆巨大的双扇门,他俩走了进去。可是他在这里没有看到自己异常熟悉的那些展品。原来,约瑟夫竟然把父亲带到了帕特农神庙。歌队从神庙的圆柱后面走了出来,一边从左向右移动着,一边演唱《安提戈涅》开场中的诗节:

永远没有人知道痛苦源自何处。

但是我们被大海包围,

因此在地平线上,痛苦比歌队的歌声更引人注目。

但是即便这痛苦确乎盲目,就算光线不足,

它也不难在海上找到通向我们这里的道路,

因为我们的船桨把肮脏的印记留在了这条海路。

“你知道我有多喜欢博物馆里的那部分帆船舰队展。”亚历山大·伊万诺维奇对儿子说。

“当然知道,爸爸。”约瑟夫笑着回答,然后马上开始一一列举:“英国的塞奇莫尔号50型护卫舰模型,索尔贝号20型单桅炮舰模型,一八二六年建造的友谊号快艇模型,德维纳号25型三桅桡船模型,传道者马克号划艇护卫舰模型,锡拉丘兹三桅吊锚复滑车……”

布罗茨基诗文集《从彼得堡到斯德哥尔摩》封面

后来父子俩就回家了。他们顺路去了几家商店,买了些食品和胶片、试剂相纸等摄影器材。

最后,约瑟夫和亚历山大·伊万诺维奇在涅瓦大街的书店前停下了脚步。

他俩对视一眼。

“要进去吗?”

“进去吧……”

就这样,约瑟夫身着海军少校制服,左臂佩戴着执勤军官戴的蓝白蓝臂章,身体右侧斜挎着带套手枪,沿着书店的主楼梯上了二楼,这里销售艺术类书籍。他挑选了一本米沙·巴雷什尼科夫的摄影作品集,递给了父亲。

亚历山大·伊万诺维奇梦见自己正在欣赏巴雷什尼科夫拍摄的照片,照片上全都是自己的儿子。他喜欢这位摄影师的作品,毕竟他本人也是摄影师,而且对自己的技术极有信心,即便如此,他还是完全不明白,为什么自己的儿子在这些照片上看上去如此苍老,而且还是秃顶。

他猛一转身,对约瑟夫说:“老实说吧,你还是像火车头冒烟一样抽烟抽得那么凶吗?”

“是的,父亲,”他回答道,“还那样。”

“这可太糟糕了,医生不许你抽烟。”父亲沉着脸说。

“是的,我知道,但是……”

“不,约瑟夫,问题甚至不在于你惹我生气了,也不在于你没有遵医嘱,而在于你现在把我们家妈妈气得够呛……”

亚历山大·伊万诺维奇睁开了眼睛。

留声机上的指针早已悬垂在了那张停止播放的唱片——约·塞·巴赫的《圣诞清唱曲》的上方。

要知道,这台留声机当初好像是买来顶替那部命运不济的“飞利浦”收音机的……

摘自约瑟夫·布罗茨基的随笔《战利品》:

在我十二岁的时候,我父亲突然拿出一台短波收音机,让我欣喜若狂。这是一台飞利浦牌收音机,它能收到世界各地的电台,从哥本哈根到苏腊巴亚。至少,这台收音机的黄色调台面板上标出了这些城市。

这台“飞利浦”收音机就当时的标准看相当轻便,是一个10×14英寸大的褐色塑料匣子,带有上面提及的黄色调台面板和一个用来显示接收信号好坏的绿色信号装置,这装置如猫眼一般,绝对让人着迷。如果我没记错,这台收音机只有六根阴极管,一根两英尺长的金属丝便是它的天线。但这造成一个困难。把天线挑出窗外,这对于警察而言只有一种意思。要把你的收音机连到楼上的公共天线上去则需要专业人士的帮助,而这专业人士会反过来对你的收音机表现出不必要的关注。总之,人们不该拥有一台外国收音机。解决方式就是在你房间的天花板上弄出一个蛛网般的装置,我就是这么做的。当然,我无法利用这种装置收听到布拉迪斯拉法电台,更遑论德里电台。不过,我当时既不懂捷克语也不懂印地语。BBC、美国之音和自由欧洲广播电台的俄语节目也受到干扰。不过,还是可以收听到英语、德语、波兰语、匈牙利语、法语和瑞典语的广播节目。这些外语我全都不懂,但这里有美国之音的“爵士乐时间”,其音乐主持人就是世界上嗓音最浑厚的男中低音歌手威利斯·考诺沃!

仰仗这台褐色的、像旧皮鞋一般锃亮的“飞利浦”收音机,我第一次听到英语,第一次踏进爵士乐的万神殿。在我们十二岁的时候,挂在我们嘴边的那些德国名称开始渐渐地被这样一些人名所替代:路易斯·阿姆斯特朗、杜克·埃林顿、埃拉·菲茨杰拉德、克里夫特·布朗、悉尼·贝切特、姜戈·莱因哈特和查理·帕克。我记得,甚至连我们的步态都发生了某种变化:我们那高度压抑的俄国骨架中的各个关节也开始“摇摆”起来。看来,在我们这一代人中间,我并非唯一懂得如何很好地使用那两英尺普通金属丝的人。

透过收音机背面那六个对称的孔洞,在收音机阴极管闪烁的微光中,在由焊点、电阻和阴极管(这些东西像语言一样难以理解,在不断生成新的意义)构成的迷宫中,我认为我看到了欧洲。收音机的内部看上去永远像一座夜间的城市,到处都是斑斓的灯火。当我在三十二岁真的来到维也纳时,我立即觉得,就某种意义而言,我似乎很熟悉这个地方。至少,在维也纳沉入梦乡的最初几个夜晚,我都能清晰地感觉到,似有一只远在俄国的无形之手拧上了开关。

这是一台很结实的机器。一天,见我终日沉湎于各种广播频道,父亲怒火中烧,把收音机摔在地板上,收音机散架了,但它仍能收听节目。我不敢把它拿到专门的收音机修理铺去,而试图利用胶水和胶带等各种手段来竭尽所能地修复这道如同奥得河尼斯河线的裂痕。但是自此时起,这台收音机的存在状态始终是结构松散的两个笨重部分。等到阴极管坏了,这台收音机便寿终正寝了,尽管有一两次,我曾私下在朋友和熟人那里找到替代配件。即便成了一个哑巴盒子,它也依然留在我们家,与我们这个家庭共存亡。

一九七二年约瑟夫出国。

一九八三年玛露霞去世。

这个家庭不复存在。

一九八四年四月二十九日,八十一岁的亚历山大·伊兹拉伊列维奇·布罗茨基坐在房间中央的椅子上,在电视机前,因心脏病发作离世。

而这还是公共住宅里的邻居发现的。

摘自约瑟夫·布罗茨基的随笔《小于一》:

从前,有一个小男孩。他生活在世界上一个最不公正的国家里。其统治者,从人类的各种观念来看都可以被称为堕落者。但是从没有人这样称呼过。

还有一座城市。这是地球上最漂亮的城市。一条无尽的铅灰的河流覆盖着这个城市,如同那无尽的铅灰的天空覆盖着这河流。河的两岸,耸立着许多带有精雕细琢之立面的雄伟宫殿,如果这男孩站在右岸,那么左岸看上去就像那被称之为文明的巨型软体动物的标记。那文明已停止存在。

每天清晨,当天空还挂满星星,这个男孩就该起床了,喝下一杯茶、吃下一个鸡蛋后,伴着广播里传出的关于新的炼钢记录的通报,跟随着士兵们为领袖(这领袖的画像就挂在男孩那还留有体温的床铺上方的墙上)所合唱的颂歌,这男孩沿着白雪覆盖的花岗岩河岸向学校走去。

宽宽的河流静卧着,白茫茫的,裹着冰衣,像是大陆向静谧伸出的舌头,一座巨大的桥在深蓝的天幕中形成一道弯弓,像一副钢铁的腭。如果那男孩有两分钟多余的时间,他会走上冰面,向河中心走上二三十步。在这段时间里他会想象,鱼儿在这厚厚的冰层下正在做什么。然后他会停下来,转个一百八十度的弯,回身跑去,脚步不停地一直跑到学校的门口。他会冲进楼厅,将他的帽子和大衣挂在挂钩上,然后飞跑着上楼,冲进他的教室。

这是一个很大的教室,有三排课桌,领袖的画像在教师座椅后面的墙壁上,还有一张由两个半球构成的地图,其中只有一个半球是合法的。小男孩坐在他的座位上,打开他的书包,将他的钢笔和笔记本摆在课桌上,抬起头,静下心来准备听那胡言乱语了。

歌队一动不动地站在海军博物馆(这里既是证券交易所,又是帕特农神庙)的台阶上,用法语唱道(在古希腊戏剧中,这种一动不动的表演叫作合唱歌):

曼彻斯特和利物浦

我又看到自己在街头游荡

在人群中

在成千上万的陌生人中间

曼彻斯特和利物浦

我来到被遗忘的角落

寻找你我曾经

拥有的美好爱情

我爱你,我爱你

我多么喜爱你的声音,

它曾对我说:

“我爱你,我爱你”

而我对此深信不疑……

这时,就像在对歌一样,响起了中央电视台的播音员维拉·舍别科的声音:“据苏联水文气象中心消息,明日气温,非黑土带五至七度,伏尔加河中部沿岸七至十度,有小雨,摩尔曼斯克州与卡累利阿六至八度,列宁格勒气温相同,阵雨,预计有暴雨。”

新媒体编辑:傅小平

配图:历史资料

原标题:《以纪录片式的拼贴技巧,解读生活在两座岛屿之间的诺奖诗人布罗茨基|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司