- +1

曾经辉煌的英国为何衰退?

原创 何睦

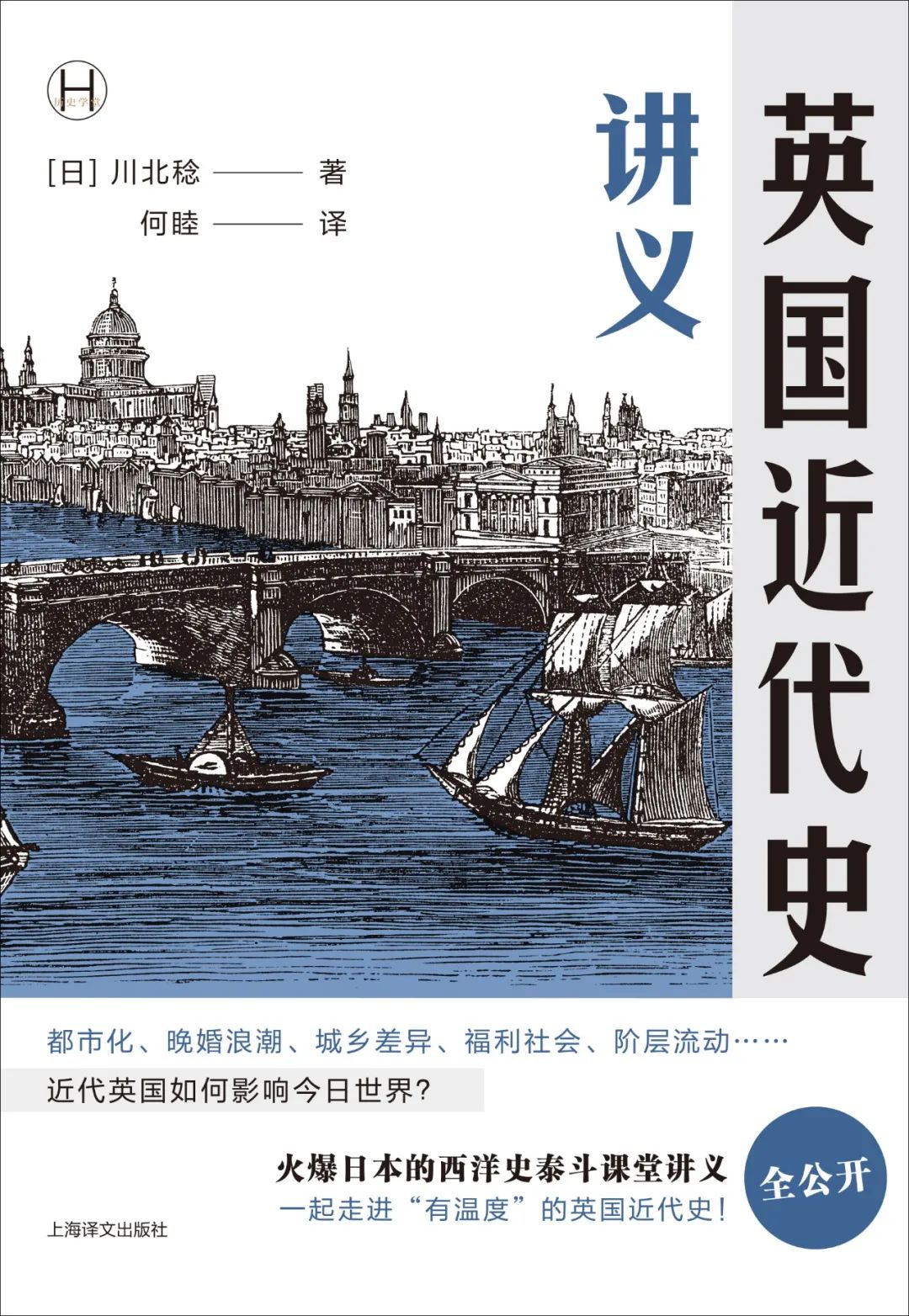

历史学堂系列最近推出了日本历史学家川北稔撰写的英国近代史入门作《英国近代史讲义》。

在该书中,作者从社会经济史出发,将近代英国家庭、人口、城市化等课题与“世界体系论”相结合,给我们带来了有别于国内传统史学话语体系的多维视角、历史细节及专业认知,提出了很多令人耳目一新的观点。

比如,与国内传统上作为定论的圈地运动造成农民因丧失土地而涌入城市的历史解释不同,川北稔认为“城市化”现象的出现与近代英国人独特的“生命周期”和绅士阶层的存在有着密切的联系。

此外,对于一些经典的问题,川北稔也提供了自己的解答,比如:为什么同时期以中国、印度(莫卧儿王朝)等为中心的“帝国系统”没有演化为世界体系,而欧洲走了出来?

今天,与大家分享《英国近代史讲义》译者何睦的译后记——

文 | 何 睦

天津师范大学教育学部教授,著有《象牙塔与摩登都市:近代天津的大学成长与城市发展》(2021)、《近现代日本文化史》(合著,2011)、《一本书读懂欧洲史》(合著,2018);译著《不安的演奏》(2017)、《英国史十讲》(2021)、《英国近代史讲义》(2023)等。

前年夏末,受上海译文出版社薛倩老师委托,我开始翻译日本知名世界史学者川北稔的《英国近代史讲义》,其间历经两载,跨越疫情封控等种种周折,近日终得上市与读者见面,内心的一块石头总算落了地。

作为日本研究出身,目前主攻历史教育的学人,翻译日本学者的英国史研究是一件教学相长的工作。我亦非初次翻译这类著作,与上一本通史性质的《英国史十讲》(近藤和彦 著)相比,我的感觉是本书除了时代焦点更加集中以外,专题性和专业性都更加突出。

川北稔

作者从社会经济史出发,将近代英国家庭、人口、城市化等课题与“世界体系论”相结合,给我们带来了有别于国内传统史学话语体系的多维视角、历史细节及专业认知。

不夸张地说,细读之下几乎每一页都有令人耳目一新之处,在此我想将自己在翻译该书过程中获得的些许新知与感悟先行飨予大家。

作为贯穿英国近代社会发展的主题,“城市化”是作者首先关注的视角。

所谓“城市化”在日本历史学中是一个专业术语,作者认为以“都市化”来表达更为准确,我们可以理解为社会学意义上的城市近代化。

英国的“城市化”进程是全世界最早开启的,早在16世纪初的伦敦已经出现以生人社会为特征的近代都市形态,这必然是大量人口流入的结果,但重点在于推动人口持续流入伦敦的原因是什么。

1616年,从南华克一侧俯瞰伦敦桥

与国内传统上作为定论的圈地运动造成农民因丧失土地而涌入城市的历史解释不同,作者认为“城市化”现象的出现与近代英国人独特的“生命周期”和绅士阶层的存在有着密切的联系。

当时,几乎每个英国平民都要少年离家,经历一段长达7-10年的雇工或学徒经历。这使得大量青少年人口,在寻找雇主的时候有了向城市流动的机会。这段被作者称为“仆役生涯”的时光结束后,青年人还将获得一笔财产,并视劳役种类得到允许从事某项工商业“营业权”的“市民权”,随后才会组建家庭。

“仆役生涯”的存在造成了英国人的普遍晚婚,并使英国家庭在起步阶段拥有相对同时期其他国家更高的家庭经济水平,这些也是与近代城市社会相符合的特征。

当然,由此带来的空巢老人等现象也促成了社会救济制度的出现,并成为英国日后迈向“福利国家”的底层逻辑。

绅士(gentry)本是英国特殊的介于贵族与平民的中间阶层,传统上多为在乡地主。16世纪以后,资产阶级化的乡村绅士及贵族共同形成了新的“绅士(gentleman)阶层”,他们与同阶级的淑女(lady)共同带动了伦敦社交庭院、咖啡馆、旅馆等消费场景及“时尚”的出现,不仅推动了英国都市文化取得优势的进程,而且带动城市社会整体的生活方式从“自给”向“购买”转变。

作者就此断言,英国经济的增长并非是工业革命的出现才带来的,都市化带来的消费才是“经济增长”及诱发工业革命的直接原因,并顺势引出了有关“经济增长”的话题。

《雾都孤儿》剧照

对“经济增长”的追求是近代以来资本主义国家的主要社会心态。作者指出,追求经济增长是一种现代病,一种“增长偏执”。

那种“认为一定要比父辈生活更好”的想法实际上是在近代英国经济发展后才出现的信念,它促使人们产生了对自身社会地位变动的追求,由此带来的一系列效应也成为近代以来世界剧变的根源,其中最突出的体现便是大航海时代的开启,它使以欧洲为中心的近代世界体系最终体现为地理上的瓜分占领。

所谓“世界体系论”是美国社会学家沃勒斯坦提出的观察现代世界的工具,是当下方兴未艾的全球史观的基本理论之一。

世界体系论认为互补性的地区劳动分工使近代欧洲首先构成了一个整体性的资本主义国际经济体系,继而向外扩大并最终覆盖全球,而这种分工存在的前提是主权国家间“竞争”的存在。

作者由此顺带回答了一个经典问题,即为什么同时期以中国、印度(莫卧儿王朝)等为中心的“帝国系统”没有演化为世界体系,而欧洲走了出来?

其关键便在于欧洲没有在系统内进行彻底的政治统合,而作为其“中核”的西欧由此出现了主权国家并列竞争的局面,并演化出经济分工体制。这种去中心化的形态,正是欧洲近代世界体系本身的特征。

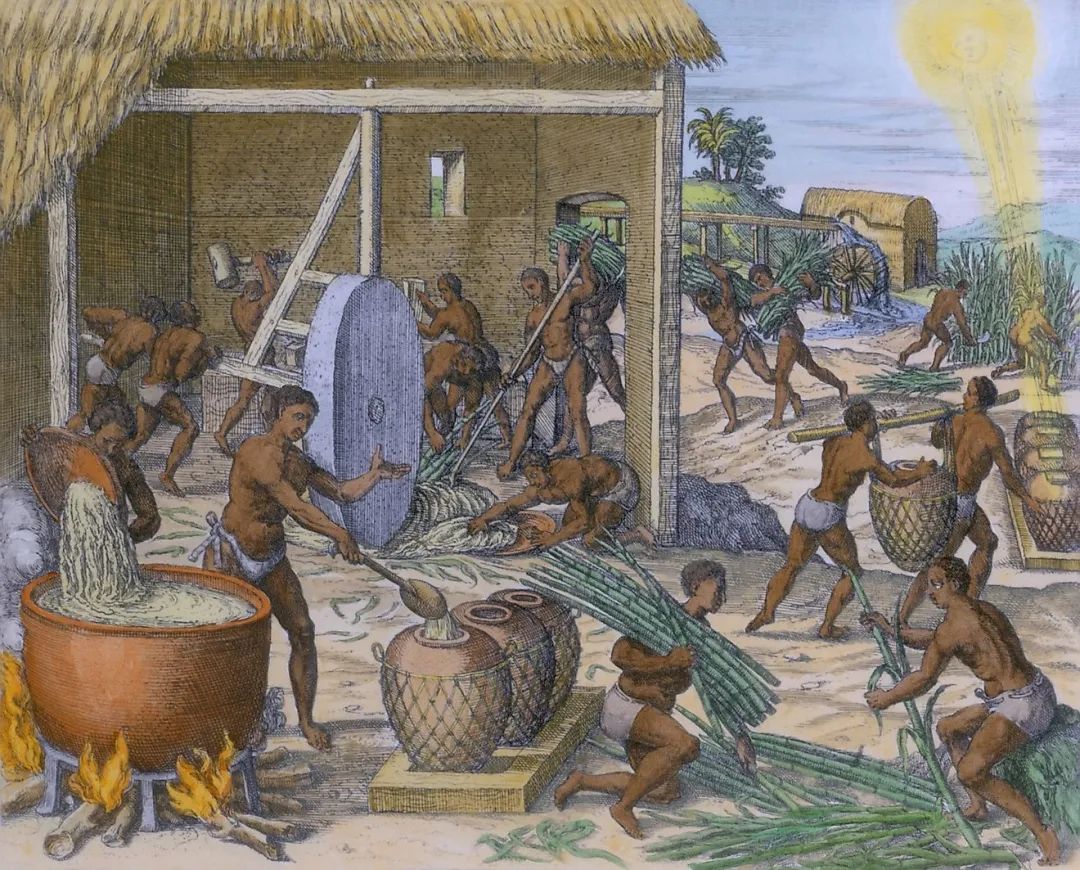

1595年,非洲奴隶在加勒比海伊斯帕尼奥拉岛上加工甘蔗。via:Everett Historical/Shutterstock.com

近代世界体系一旦形成,其“核心”与“边缘”之间的差距和差异就会不断强化。也就是“有利的因素就会变得越来越有利,不利的因素也会越来越不利”,这样一来就会呈现出我们熟悉的支配——从属关系。

例如英属加勒比殖民地作为当时最重要的大宗商品之一——砂糖的产地,本应成为世界的“核心”地区,但由于其高度依赖英国市场的价格保护,从而因离开英国市场就无法生存,只能专心接受原料产地的角色,该地区也在“低开发化”的道路上无法回头而日益边缘化。

由于种种历史机缘,英国在近代世界体系这一巨大的分工体制中占据了核心位置,英国或者说英格兰才得以成为“大英帝国”。

但是,如果仅靠分工就可以成为帝国,英国在地理上不断维持并扩张版图又有什么意义呢?作者的回答是:

帝国的存在无法仅用经济上的利害来解释,……如果从常规的也就是更广阔的历史视角来着眼的话,英帝国的殖民地对英国来说具有巨大的社会性意义。

这些意义包括:给《鲁宾孙漂流记》中的主角鲁滨孙这样野心勃勃的青年提供广阔的创业空间;将孤儿、罪犯、经济困难或其他原因无法生存的人推向帝国殖民地,减轻英国政府的“救济”压力。

《鲁宾孙漂流记》剧照

总之,殖民地所带来的种种利处缓和了社会矛盾,构成了作为英国“旧制度”的绅士统治的安全阀,这也是英国的贵族阶层之所以能够保留到现代,而没有像法国及欧洲其他国家发生颠覆性的社会结构剧变的根本原因。

那么工业革命又为何首先发生在英国?这个问题同样可以通过“世界体系论”来解答。

我们都知道英国资本主义起步阶段出现了“羊吃人的灾难”,这是因为英国资本主义发展初期的主要商品是羊毛制品。但由于运输成本和国家竞争的关系,英国没有从殖民地和欧洲其他国家进口羊毛,这使羊毛的增产与粮食生产产生了矛盾,无法大幅提升产量。

大航海时代初期,以印度棉布为代表的棉纺织品曾迅速填补英国国内的市场空白,形成了殖民地对宗主国的贸易出超。但与羊毛不同,英国可以在印度等海外地区通过世界体系获得棉纺织品的原料棉花。

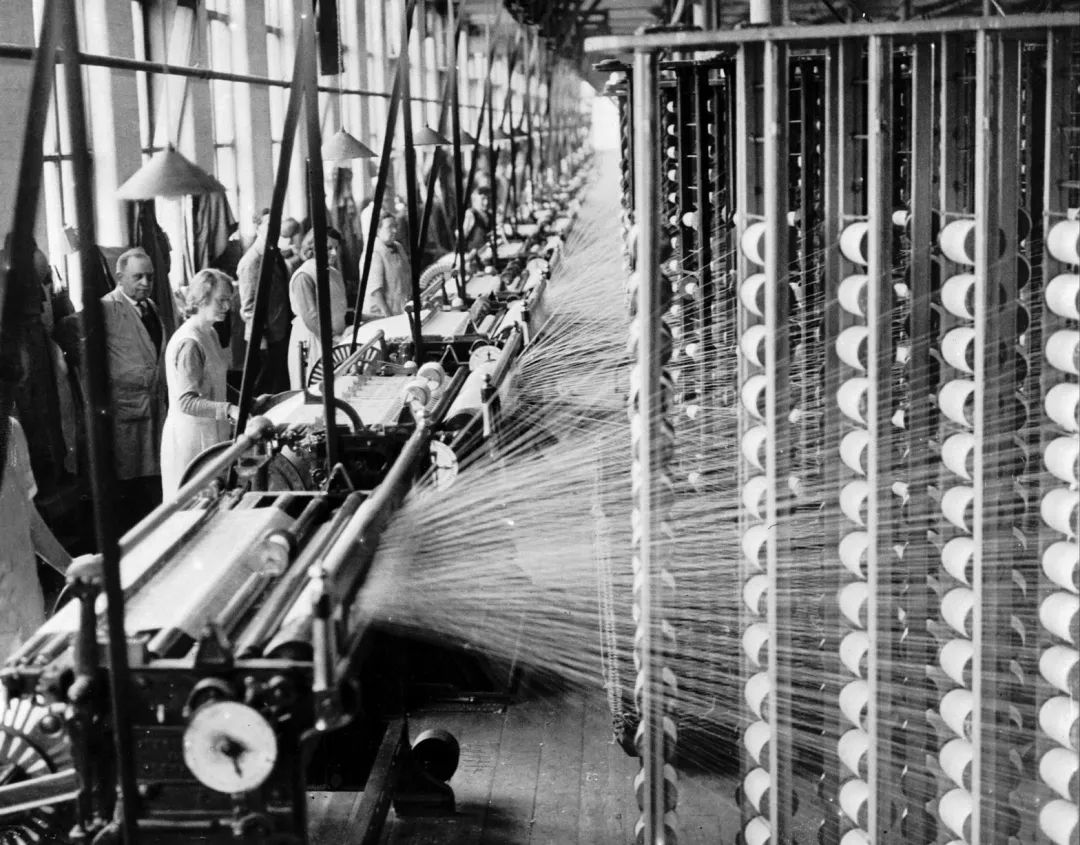

因此,随着阿克莱特水力纺纱机的出现,英国棉纺织业生产的印花布便一举打败了印度棉布。也就是说英国工业革命的本质就是进口替代的过程,这与现在后起国家的工业化没什么区别。

1935年左右,位于Failsworth的兰开夏郡棉花有限公司旗下Regent棉纺厂。via:www.manchestereveningnews.co.uk

除了棉纺织品,工业革命替代的主要产品还包括铁制品以及原本是亚洲特有的瓷器。

这些商品需求共同来源于前文提到的“城市化”所孕育的全新生活方式,作者就此对一个贯穿全书的经济史规律进行了强调,即基于消费需求的生活方式变化必然先行发生,才会产生生产领域的革命。

此外,作者亦提醒我们,观察工业革命不能仅仅围绕着英国国内的科学发明和勤勉精神,世界体系下的奴隶贸易也是催生英国工业革命的重要元素。

因为除了印度以外,英国大部分原棉都是使用黑人奴隶栽种的,且棉纺织品的一大销售去向,便是向西非国家换取奴隶,毕竟羊毛织品在炎热的非洲是没有买家的。

工业革命以后的英国确立了“经济霸权”,在政治和军事意义上也实现了“不列颠治世”(Pax Britannica)。

然而19世纪70年代以后,英国的地基已开始出现相对下沉。在德国、美国乃至日本的轮番挑战下,此后一百多年间英国“衰退论”时隐时现。

很多人将“衰退”归结为伦敦城(City of London)金融势力——“绅士资本主义”,他们曾为了自身利益阻碍了国策的及时调整,未能从自由主义向贸易保护的调整。

英国皇家海军

对此,作者再次从社会文化的角度提醒,绅士的价值观贯穿了整个英国历史。绅士资本与开启英国工业化进程的产业资本并无交叉。他们属于凡勃伦所称的“有闲阶级”,其最突出的特点是不能直接劳动,包括工厂经营,否则便不再是绅士。

当然绅士对英国工业化也做出了自己的贡献,他们是国家基础建设的主要投资者。包括收费公路、河川整修、运河开挖以及日后的铁路,都是政府主导,地方绅士融资下的产物。

然而到19世纪上半叶,“不劳而获”且收入丰厚的金融信贷业已被视为绅士阶层的核心职业。

虽然英国最早发生工业革命,但经济领域的绅士价值观非常强烈,这使得产业资本家不仅政治力量薄弱,且一有机会就寻求向代表“绅士资本主义”的金融资本转型。

不过,二战后“大英帝国”被迫退变为“英联邦”之际,英国仍能维持“国际存在”也有赖伦敦城的“绅士资本主义”。而撒切尔夫人于20世纪70年代改革最成功的方面,正是通过强化金融产业,使伦敦城成为新自由主义的据点,令英国在新世纪到来前恢复了活力。

撒切尔夫人 图源Getty Images

不过,在全球各国倡导实体工业的当下,读者肯定还要问一个问题,即对于一个国家的经济增长来说,真正重要的究竟是制造业这样的实体经济,还是金融和信息产业这样的虚拟经济?

作者并没有给出结论,而是结合自身与手握丰厚股票债券的英国民众相接触的经历指出,英国这种带有食利者性质的绅士主义经济已经与长期统治帝国的经验相结合,深入社会基层,根深蒂固。

实际上作者认为即使“衰退”真的存在也不等同于“倒退”,对英国民众来说本身并没有那么可怕。

在本书的结语部分,作者表达了对于小泉纯一郎内阁在新世纪初施行经济改革的过程中,始终没有向历史学家进行咨询的遗憾。

与之相对的是,作为小泉改革范本的撒切尔夫人改革背后,则是史学讨论性质的“英国衰退论争”在源源不断地提供论理支撑。

这不仅是日本的问题,我想对今天的中国也同样重要。自信于重视历史研究的我们,在现实决策中是否想过听取来自历史学的意见呢?无论如何,英国在决策中的历史思维是值得学习的。

*部分图片来自网络

《英国近代史讲义》

[日] 川北稔 著,何睦 译

出版时间:2023年10月

上海译文出版社

内容简介:

●世界上最初的工业化为什么发生在英国?

●曾经辉煌的英国为什么会在20世纪下半叶成为一个充斥罢工和失业的国家?

●撒切尔改革为“日不落帝国”带来新的“日出”了吗?

●“英国衰退论”缘何而起?“发展停滞”的社会如何面对未来?

本书是日本历史学家川北稔撰写的英国近代史入门作。有别于以事件年表为脉络的传统写作手法,本书从民众生活的角度切入,融合社会学、经济学、文化学等不同视角,考察了不断扩大的世界体系下英国近代都市面貌的变迁与今日全球化社会的相关性。在探索“英国为什么取得成功”的同时,也着重分析了“英国为什么衰退”的问题,并将其与日本经济发展停滞的“失去的二十年”相比较,指出人们心理上的“衰退感”和实质的“衰退”并非一回事,重新审视了执着于“经济增长神话”背后的心理偏执。

一切历史都是当代史。每一个历史判断的基础都是实践的需要,它赋予一切历史以当代史的性质,因为无论与实践需要有关的那些事实如何年深日久,历史实际上总面向着当代的需要和实际。

——意大利历史学家 克罗奇

作者简介:

川北稔,1940年生于日本大阪,历史学者。曾任大阪大学文学部教授、京都产业大学文化学部客座教授、佛教大学特聘教授。现为大阪大学名誉教授。

主要著作有《工业化的历史前提——帝国与士绅》(岩波书店)、《弄潮者们的英国史——从骑士之国到绅士之国》(平凡社)、《民众的大英帝国——近代英国社会与美洲移民》(岩波现代文库)、《砂糖的世界史》(岩波青少年新书)、《美国是谁的?——威尔士亲王马多克的神话》(NTT出版)等。

原标题:《曾经辉煌的英国为何衰退?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司