- +1

AI绘就 → 中国山水画大师“作品”

当AI遇上中国古典绘画

会碰撞出怎样的火花?

南大的老师和同学们探索

“AI for Arts”新世界

将中国传统美学精神气质

提炼为AI“理解”的密码

借助数字屏幕再现多位

中国传统山水画大师的艺术作品

构建虚拟与现实交融的

中华山水审美世界

随小南一起来探究一下吧!

艺术搭台 AI起舞 多科参与

让AI技术的基础——数字成为穿越时空的艺术创作的灵感之源。来自南大物理学院、环境学院、艺术学院、社会学院等院系的师生们,充分迸发想象力,调集自己的知识创意,在AI艺术海洋遨游,成功提炼了若干让AI足以生成有效的中华传统艺术的 “密码”(Prompt,一种AI提示词,指利用自然语言来指导或激发人工智能模型完成特定任务的方法),在数字屏幕上构建了一系列酷炫的虚拟艺术品。

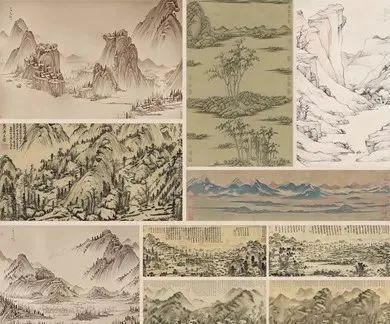

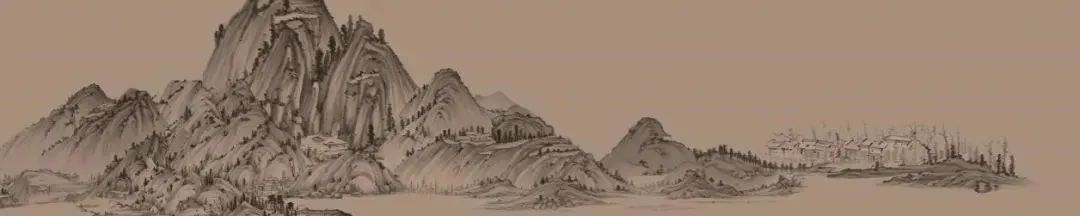

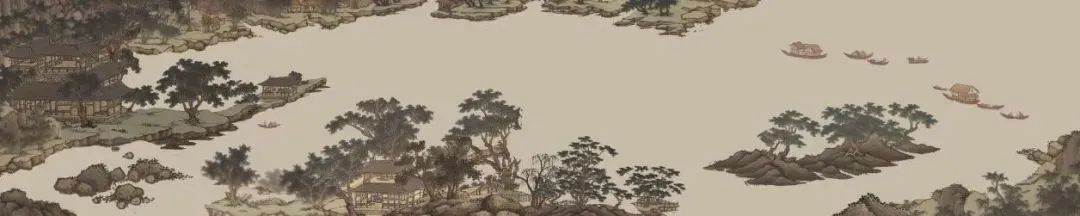

学生用AI创作的部分中国传统山水画作品

来自不同院系专业的南大学子在专业教师和人工智能工程师的指导下,深度解析和挖掘中国山水美学、江南文化的内涵,将中国古典美学理论的基本概念框架和优秀的中国古典艺术作品进行结合,从中提炼相应的“艺术文本”,通过训练AI模型,在数字屏幕上再现了沈周、黄公望、仇英等中国传统山水画大师的笔触、线条、结构乃至满满的艺术气韵。

调动学生热情 释放无限想象力

在AI绘画实践中,他们还融入数字交互及多种新媒体艺术创作手段,打造视听结合多感官体验装置,进行线下美学空间展示。同时,基于数字山水审美的基本形态,继续训练和优化“数字艺术家”背后算法和人工智能数据模型,进而构建以中国传统美学为核心要素、以江南文化为载体的数字元宇宙。

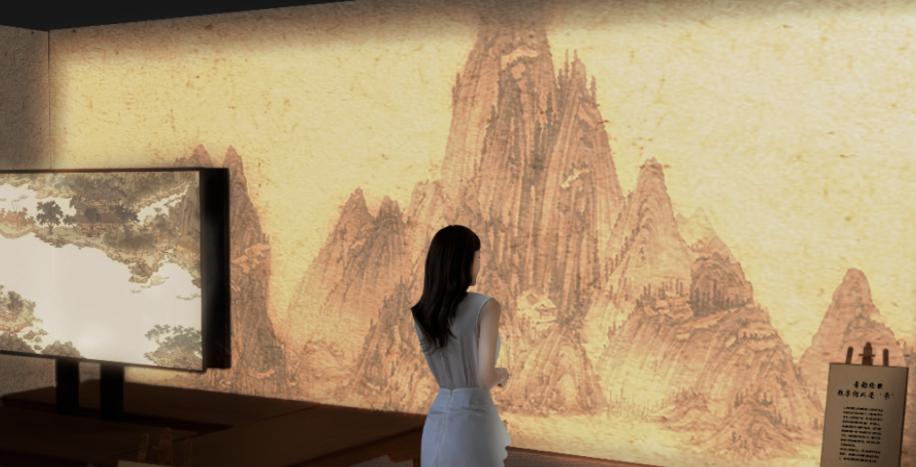

在同学们的延伸创意和头脑风暴下,形成了沉浸空间、数字长卷、互动装置等一系列AI艺术作品,一起来看看师生们的作品吧!

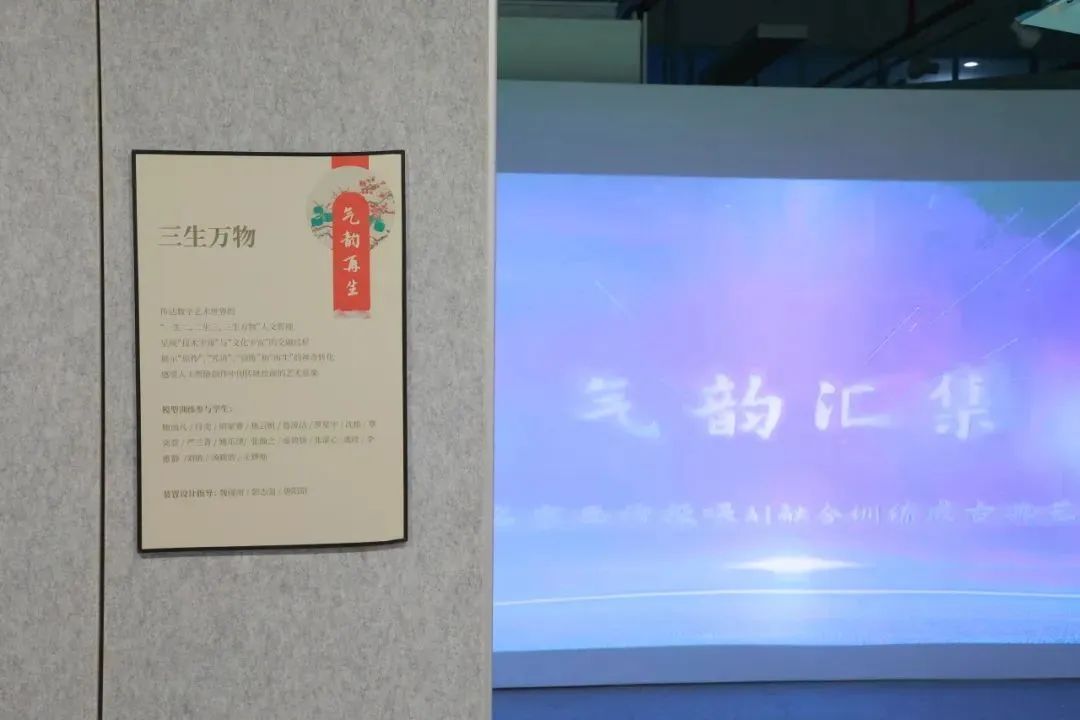

作品1:三生万物

展示数字艺术世界“一生二,二生三,三生万物”的哲理,实现“技术宇宙”与“文化宇宙”的交融过程,展示“原作”“不成功的作品”和“成功作品”的神奇转化,感受人工智能创作中国传统绘画的艺术意象。

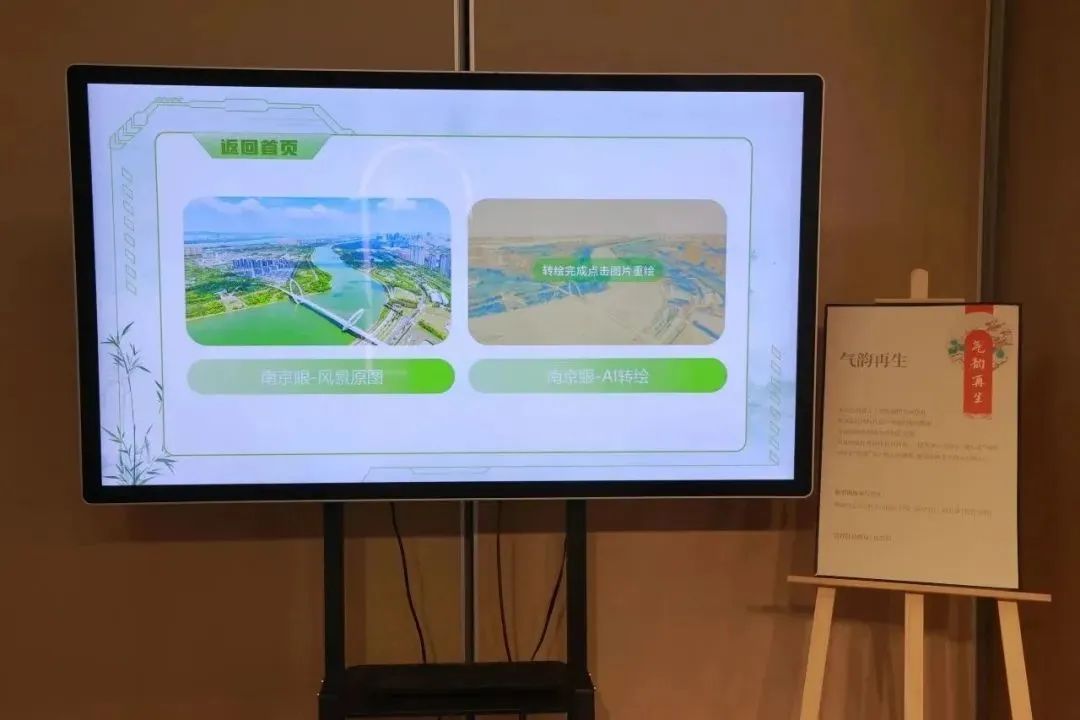

作品2:气韵再生

展示AI技术在再创造经典艺术作品中的潜力,呈现AI模型的再生性创作过程,本地化部署AI图像生成软件,预设现代地标性景区图像的处理数据,体验一键生成数字山水画名家笔下山河湖海的过程,感悟不同山水画名家的作品特点和美学意境,感受经典艺术的永恒魅力。

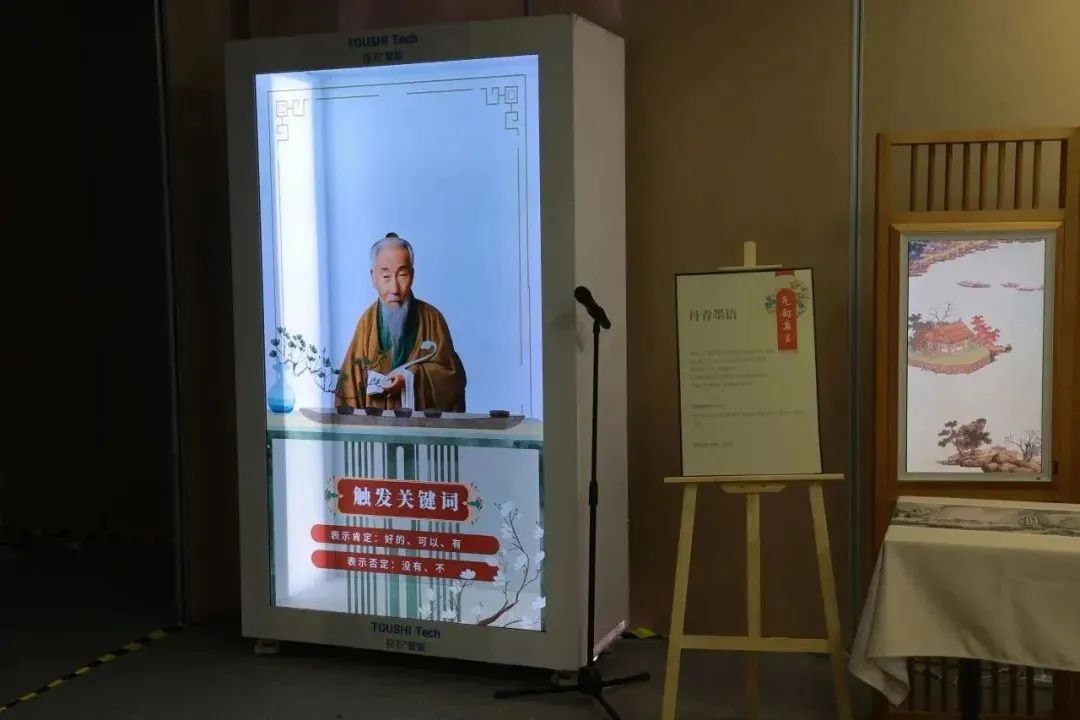

作品3:丹青墨语

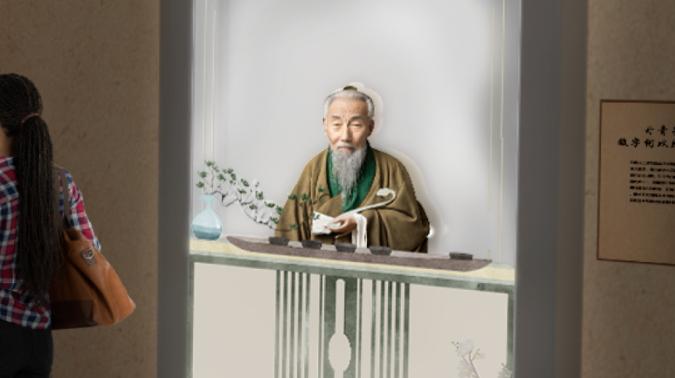

利用AI技术复原的黄公望数字人形象,接入数字人交流平台进行语音和动态训练,利用热门的人工智能语言Python,采用卷积神经网络算法CNN进行推理机的训练,打破了时间的限制,提供更全面且立体地黄公望形象IP,实现观众与黄公望的跨时空交流。

作品4:笑傲江湖

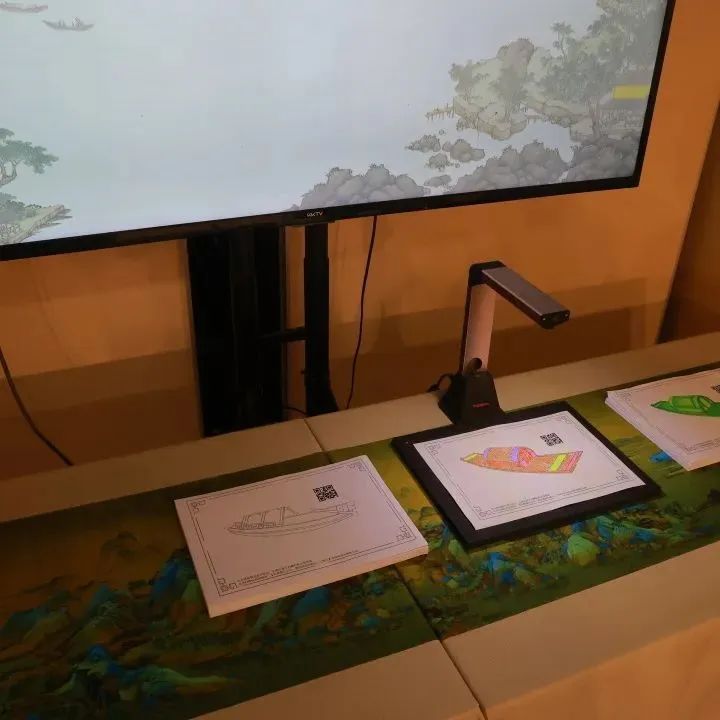

采用游戏引擎 Unity 制作,以“数字沈周”绘制的山水画作为主题,使用多通道的 Shader 渲染技术,扫描由观众现场创作设计的二维图像,利用实时生成物体模型将其呈现至画面中,观众亲手绘制的扁舟会在“大师”的山水画中遨游,体验虚拟与现实实时交互的巧妙感,感受数字化艺术的魅力和创造性转化的力量。

作品5:审美书页

将电子屏幕和新媒体艺术创作工具相结合,利用隔空交互的方式,通过挥动手臂的速度和幅度来控制画面切换的状态,结合凌空手势缩放的功能,自由切换屏幕上的学生制作的山水画作素材,结合leap motion技术和Touch Designer 技术,打造隔空交互的全新感官体验,提供人工智能时代艺术创作的参考,探索美学的多样性和互动的可能性,感受人工智能时代的艺术创作的魅力和创新。

作品6:指尖灵犀

通过声画结合的新媒体艺术装置,对AI绘画的本质——进行视觉化表达,以“数字仇英”所创作的中国古典山水画为基础,引入动态粒子引擎和音画互动技术,通过拨动激光琴弦触发画面中的实时粒子变化效果,实现科技与古典美学的交融,将点和面的交替变化效果进行呈现,借用“心有灵犀一点通”的意象,展示中国美学的魅力和深远的审美趣味,感受古典艺术与科技的交融。

作品7:艺道启才

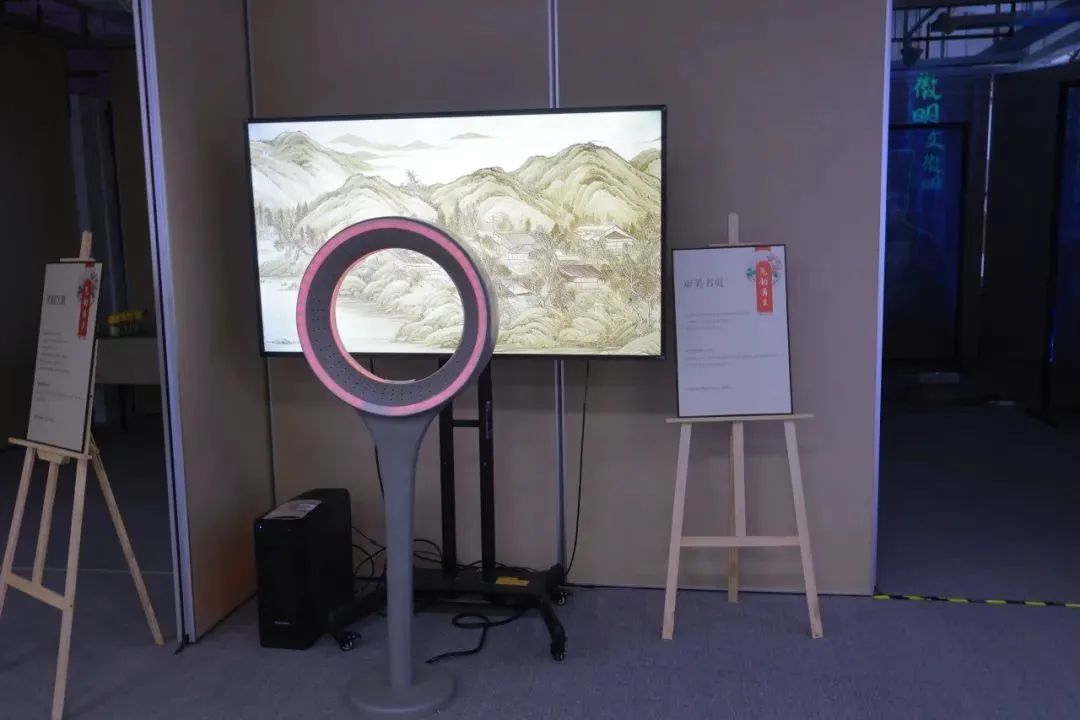

利用AI技术打破中国古典美学的壁垒,创新地呈现AIGC技术的创造力,更加准确、生动地理解和欣赏中国古典艺术的魅力,通过“数字沈周”的演讲,深入了解中国美学基本概念,“气韵生动”“神”“妙”“逸品”,通过科技引领,开启中华美学的新时代,感悟中国古典艺术的精髓和独到之处。

作品8:茶韵悠然

背景画面元素为“AI沈周”生成,采用具有震动感应功能的茶具,当茶水倒入茶具或轻摇茶具时,内置传感器捕捉动作信息并将其转化为指令传输至电脑,触发相应动态画面。

作品9:青韵绘世

以黄公望和沈周的经典山水画为灵感,运用数字技术进行再创作,还原黄公望和沈周笔下湖光山色的雅致气韵,增添渔火、沙鸥和扁舟等中式美学元素,感受数字山水之间的生趣韵味。

作品10:羽迹回归

通过AI技术生成的花枝作为底图,融入动态飞鸟元素,利用具有震动感应功能的鸟笼触发飞鸟动效,轻轻晃动鸟笼,惊动飞鸟,等待鸟笼慢慢恢复静止,小鸟便会飞回花枝上栖息。

AI +美育 = 技术与艺术的创造性体验

美育工程是南京大学推动“五育并举”教育理念的关键举措,将“以美育人、以美化人、以美培元”作为推进立德树人和建设“一流本科教育”的重要组成部分,构建南京大学“二六三”美育育人体系,即建设课程与实践两大模块,打造文学人文、视觉人文、音乐人文、媒体人文、工艺人文和戏剧人文六门美育核心课程,着力涵育学生“南大气质”。

AI美育将技术与艺术文化传统进行结合,在创造力和想象力的加持下,为文化传承注入了新的活力。南大学子在用AI技术生成丰富多彩作品的同时,拓宽自身的美育体验,对中国传统美学的概念体系、审美趣味、审美体验及其背后的中国故事有了更加深入的理解,更深切地感受到传承与弘扬中华文明的精神标识和文化精髓的责任与担当。

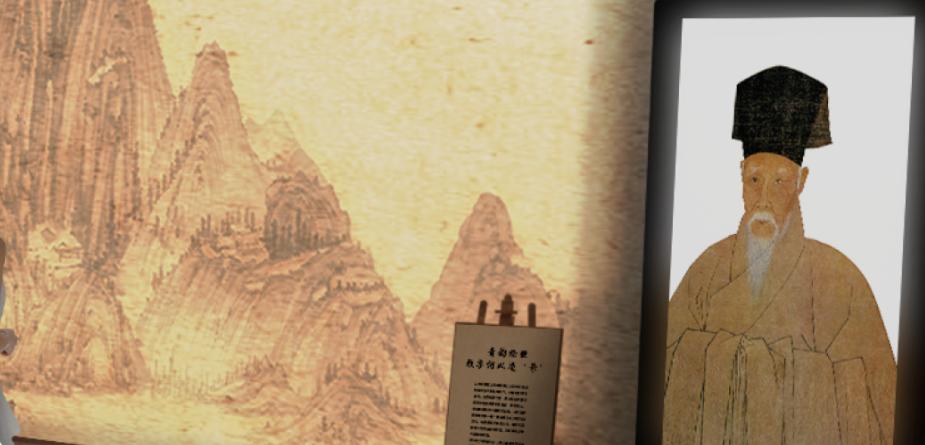

数字黄公望作品(局部)

数字沈周作品(局部)

安邦书院临床医学专业本科生付同学表示:“没想到艺术可以这样学——每次修改参数、等待出图的过程最令人期待。尽管有时无法达到预期的效果,但每一次反思复盘,也在引领着大家进一步思考AI对于中国古典绘画究竟意味着什么。”通过探索与尝试,他真切体悟到中国传统审美精神的特点。

“如果你对中国美学理解不深,你做的‘密码’训练出来的人工智能就是没有灵魂、缺少内涵的。” 软件学院软件工程专业本科生胡同学认为,AI艺术作品的创作激发了他对人工智能艺术的思考;在他看来,对中国美学的理解,亦是探索如何融合人类的艺术智慧和AI进行创作所应当关注的重点。

2023年7月,在俄罗斯叶卡特琳娜堡举办的第七届中国-俄罗斯文化博览会上,南京大学师生的创作实践成果——“中国古典艺术的AI计算、生成与美育”作为中国特色文旅的代表受邀参展,并获得美国“设计界奥斯卡”——2023缪斯设计奖银奖,面向国际舞台展示了南大师生践行“讲好中国故事”的创新美育成果。

美美与共,生生不息

AI介入,变幻莫测

2024年9月,学校将推出

“人工智能通识核心课”

助力南大学子们

遇见更智慧、更浩瀚、更酷炫的未来!

精彩荐读

原标题:《AI绘就 → 中国山水画大师“作品”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司