- +1

李公明︱一周书记:“两个”贡布里希与他的……“杀手反例”

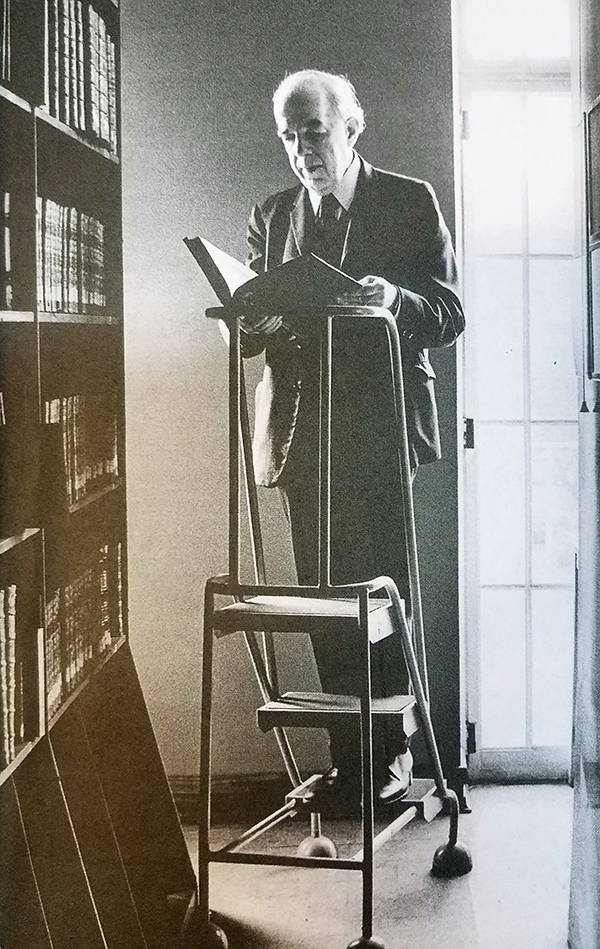

2009年在瓦尔堡研究院召开的纪念贡布里希百年诞辰学术研讨会,为贡布里希研究者提供了一个很有意义的思考平台,广西美术出版社与中国美术学院共同举办的“贡布里希论坛”也以最新出版的《贡布里希遗产论铨:瓦尔堡研究院庆祝恩斯特·贡布里希爵士百年诞辰论文集》(保罗·泰勒编,李本正译,广西美术出版社,2018年11月;原书名为Meditations on a Heritage:Papers on the Work and Legacy of Sir Ernst Gombrich)向中国读者提供了一份重要的研究文献。这些研讨和出版活动,对促进国内学界研究贡布里希的艺术史学思想与成就有着重要意义。在贡布里希的艺术史著作和思想引进中国艺术界和知识界已经有三十多年的今天,我们无疑迫切地需要更深入、更全面地认识贡布里希在艺术史研究中的地位、贡献与学术遗产。

即便只是匆匆阅读,可能也会发现,收入《贡布里希遗产论铨》一书中的有些文章,对如何评价贡布里希在艺术史学发展中的地位和意义提出了反思与质疑,也有些则是质疑甚至反驳他的一些文化史观点。保罗·泰勒在序言中对此有所论述:

贡布里希一直觉得,对一位学者的见解提出质疑,才是认真地看待他的思想。他所管理的研究院经常重复他的格言:“我们不是互相吹捧的学会!”(We are not a mutual admiration society!)因此,在邀请发言人时,我强调要鼓励他们探讨他的思想,批评并反思他的观念,而非单单作为学术研究的对象、作为已经成为历史的见解来分析它们。因此,后面的文章有一些是好争论而非充满敬意的,之所以如此,正是因为贡布里希所探讨的问题今天仍然富有活力,仍然具有现实意义。

应该说,正是这种可贵的精神品质令学术界和读者对贡布里希产生敬意,在今天的中国学术界和知识界尤其需要有这种精神品格——“我们不是互相吹捧的学会!”但是我感觉泰勒似乎有点把争论与敬意放在对立的角度来看待,虽然以“富有活力”和“现实意义”作为解释,其实不太必要。在我看来,只要不是属于那种互相吹捧的江湖学术体,争论就是最正常的事情;就争论本身来说,只要重事实、讲道理、不有意歪曲或漠视对方的观点,就不涉及是否存有敬意的问题,或者应该说在公平、诚实的争论中的双方是相互存有敬意的。更应该思考的是,泰勒关于“好争论而非充满敬意”的说法是否因为有点担心贡布里希在公众心目中具有的权威形象可能由于质疑与争论的声音而受到某些贬损?其实,如果说争论所带来的结果就是学术偶像的破灭的话,只能说明之前建构的偶像是虚妄的,而贡布里希的形象无论如何不是依赖于逃避质疑和争论所建立起来的,我相信这是无庸担心的。

收入该书中的哈里·芒特的《贡布里希与美术史的前辈》是一篇关于贡布里希在美术史学中的地位、意义和影响的相当有深度的论文,可以看作“认真地看待他的思想”的范例。当然,在这篇文章中作者所提出的某些问题及相关看法,甚至在遣词用字中流露出来的某种隐晦的暗示,可能会引起争议和不那么愉快的感觉,但是我认为这并没有违背贡布里希所追求的学术精神。

作者首先谈到,“贡布里希是 20 世纪极为重要的美术史家之一,这似乎不言而喻。”(23页)在这里插进来的注释中,列举了Eric Fernie、Steve Edwards和Jaś Elsner等人对贡布里希的高度评价,如“当代美术史领域的关键人物”、“20世纪最有影响力的美术史家之一”、“20世纪第三个四分之一世纪最权威的甚至处于支配地位的美术史的声音”(180页)。对中国读者,尤其是艺术学院的学生来说,贡布里希的权威地位和重要意义也是不言而喻的。但是芒特接着指出,“在过去二十年中出版的许多美术史的历史和方法的概述、指南和导论中,贡布里希是个边缘人物,有些著作几乎没有提及他”(23页)。

这种情况也在激进的评论中有所体现,有人“把贡布里希看作美术史的ancien régime(旧制度)有名无实的首领,这种美术史的旧制度抵制政治与社会理论,深信伟大作品的准则,并具有在概括性论述中忽略女性艺术家的可悲倾向”(24页)。但是也有人承认贡布里希的著作如同斯芬克斯(Sphinx)一样具有某种至今都十分隐秘的意义,或者把他比作利维斯(文论家)或德里达(哲学家),这种不一致的情况表明人们对他在观念史中的地位上取得的共识有多么少(24页)。我相信这种印象、情感与文献中所反映的状况不太一致的情况是真实的,但是不能由此而简单地得出“有名无实”等结论。

这里有一个可以启发我们思考的例子。芒特注意到,尽管T. J.克拉克认为美术史家应该具有提出重大问题的能力,应该关注作为观念的美术史,反对因黑格尔缺乏对个别事物的注意而贸然贬低他,但是他没有像对他的现代美术史批评有所影响的佩里·安德森(Perry Anderson)那样指名批评贡布里希:“在重复安德森发动的对贡布里希的全面抨击似乎十分合乎逻辑的时候,克拉克为什么觉得不能这样做呢?只是出于礼貌,还是因为贡布里希的取向中有些东西使他难以简单地认为贡布里希不值得重视?”(25页)我想应该是后者,因为任何认真读过贡布里希著作并且有所思考的学者都不会轻易地认为是不值得重视的。

即使是在与贡布里希有明显联系的重大观念方面,如关于艺术与心理学的关系、关于知觉、再现与装饰的理论,芒特认为:“上述的概述或者选集都只是简短地间接提到贡布里希著作的这个方面,这是意味深长的。仿佛那些从事绘制美术史路线图的人将贡布里希关于艺术与心理学的著作看作一条令人印象深刻的支线,尽管其本身值得赞赏,却未能与这一领域中的任何随后的发展相衔接,也许完全脱离了这一领域,进入了美学和知觉心理学的领域。也许这种观点颇有些道理。”(25页)因此,他认为很难为贡布里希在关于美术史的历史和方法论的叙述中找到一个明确界定的空间,原因来自他工作的多变性,他所涵盖领域的纯粹广度,他所讨论问题的非同寻常的范围。所以无法像图像学之于潘诺夫斯基、形式主义之于沃尔夫林或者女性主义之于琳达·诺奇林那样为贡布里希贴上抽象的标签。

与这些学者不同的是,贡布里希并不喜欢在著作中首先对自己的研究方法做出界定和说明,当别人问他为什么没有贡布里希式方法的时候,他的回答是:“我不想要一种方法,我只需要常识!”芒特认为:“这个机敏的回答也许是佯作天真,但是它突显了贡布里希思想最独到的特征之一,他始终抵制将他与任何清楚界定的运动或者重大观念相联系。”(26页)贡布里希始终非常警惕和抵制的是那些包罗万象的美术史理论,始终把自己的研究兴趣与成果“描述为对一组严格界定的问题的特定研究”,我认为这种思想特征作为学术研究的一种自我约束是很有意义的,虽然不是有意地以此反对所有的方法、清楚的界定、重大的观念和概括性的论述。

谈到“概括”的问题,贡布里希在他的最后一部著作《偏爱原始性》中曾经小心翼翼地承认,“关于‘中世纪艺术’的概括——这种艺术持续了五百多年,包括了多种多样的不朽作品和风格——‘不是误导,也必是肤浅’”。(保罗·克罗斯利《贡布里希与中世纪》,见本书87页)这提醒我们要时刻警惕那些轻易作出的概括性论述。哈里·芒特对贡布里希如何反驳他的前辈们的宏大理论和一般性的概括论述的描述,很值得我们思考,他说:“当贡布里希希望击破他的前辈们的宏大理论时,他的标准处理方法是利用杀手反例(killer counterexample),即与其对手的基本概括不相容的特定案例。当他希望亲自陈述论据时,他的独特的方法就是援引一系列例子,这一系列例子有一种令人不爽的倾向——不是以人们可能期待的一般性结论告终,而是以一个玩笑、一种自谦缓缓收尾,或者只是以一个进一步的最终例子告终。”“因此,这实际上是一种方法,还是贡布里希为反抗他十分怀疑的宏大理论说明而创立的一种反方法?”他最后引用了扬·巴科什(Ján Bako?)的说法,“他指出了贡布里希用反常的例子击破宏大理论的宣称和波普尔的证伪原则的相似之处,在证伪原则中,用特定实例检验科学假说”。(27页)

这些反常的例子其实也就是贡布里希经常建议美术史家们反身求助于波普尔的对情境逻辑的详细分析,但是芒特认为贡布里希关于情境逻辑并没有引起什么特别的关注,原因是至少在英国是许多美术史家已经在做的事情,这种方法“本质上已经在美术史学科中根深蒂固,以致几乎不为人注意”。这么说的时候,芒特其实并没有要极力贬低贡布里希的贡献,他要论证的是:

贡布里希对于美术史学史的重要性首先源自他实际上作为对经验主义的美术史研究方法最伟大、最能言善辩的辩护者的地位。因为经验主义的美术史,尤其在它的英国变体中,通常只是被践行,而非被谈论的,它需要一个来自一种不同传统的人——在这种传统中宏大理论要重要得多——来提供对在这里所做之事价值的一种表达清晰的辩护,对于如何把它做得更好,并以一种更有理论见识的方式去做,提出有益的见解。如果我们希望在对美术史学史的概述中为贡布里希找到明确的位置,那么我相信,他作为经验主义捍卫者的角色应该最合适。(31页)

贡布里希对黑格尔的“时代精神”学说的分析和批驳的确产生了很大影响,当我在撰写《广东美术史》的时候(1990-1992年前后),已经受到贡布里希的文化史思想的影响,尤其是在区域文化史研究中的“时代精神”问题上,启发我思考从思维方式和价值取向方面探索区域性的独特个性,意识到撰写一部地区性美术通史不仅仅是为了填补原有的全国性叙述框架的不足,而且可以具有矫正原有框架中的一统论、时代论等意义。

一个明显的例子是,地区美术史在某些阶段上往往无法符合于一种预定的“时代精神”,但是却充分表现出独特而生动的个性,可以诱发出许多具体而有趣的问题——“我知道要回答这些问题决非易事,但我强烈地感到,正是这类细致入微的设问将取代Geistesgeschichte(精神史)的一般性概括。”(贡布里希:《探索文化史》)其实在中国学者中,陈援庵先生的《明季滇黔佛教考》也早有启发性,提醒我们思考区域性文化在历史某阶段上的特殊性和重要性。明末永历,“滇黔实当日之畿辅,而神州正朔之所在也,故值艰危扰攘之际,以边徼一隅之地,犹略能萃集禹域文化之精英者,盖由于此”,(陈寅恪为该书作的《序》)藉此而祛除中心论、时代精神论的迷思,同时关怀学术研究的正当价值,也如贡布里希所言,“如果人文科学想要求得自身的生存,它们就必须关心价值”;“我们应该归还人文科学的惊讶感、崇敬感、还有恐惧感。换句话说,应该归还人文科学的价值感”。(贡布里希:《艺术与人文科学的交汇》)

另外,我们不应该忘记的是,贡布里希没有把他的艺术史、文化史研究局限在学术之塔里,只是他对现实政治的关注与评论都与他的研究有密切联系。因为有过二战期间在英国广播电台工作的经历(当时他的任务是监听德国电台对国内的广播),所以他对德国纳粹的战时宣传手法和观念有深刻的揭露(见《德国战时广播中的神话与现实》,收入《理想与偶像——价值在历史和艺术中的地位》,范景中等译,上海人民美术出版社,1989年),这是一个文化史研究者对现实政治的贡献。更有意思的是,这位艺术史家指出,仇恨宣传和真正艺术的机能相似,艺术家总是以先存的图式在世界中选择母题,并在图式的指引下修饰和塑造世界(第168页)。于是,宣传成为了谎言,贡布里希说他标题中的“神话”是为了避免“不太雅观”。

彼得·伯克在《贡布里希对文化史的寻求》一文中,相对集中地讨论了贡布里希在1967年的“寻求文化史”这一讲座中关于文化史的观点,并且试图把他的思想与他的生涯以及那个时代的思想运动联系起来。在这篇论文中他从不同角度论述了,并且提醒我们应该注意贡布里希思想中的“模糊性、矛盾心理和不同观念之间的张力”,在如何准确把握贡布里希的思想张力方面提出了一些不乏争议性的观点。首先,伯克力图抓住“寻求文化史”的中心论点,即应该关注具体情景中的个体,拒绝相信存在某种独立的超越个人的集体精神和时代精神,并且把它与英国文化的思想特征和英国经验主义传统相联系——比如它宣称在美术史研究中可以应用奥卡姆剃刀去除时代精神(18页)。其次,伯克试图把贡布里希的思想放置在英国—奥地利思想传统之间来理解和评论,由此而引入了关于在历史学等研究中的个人主义者与整体论者的长期论争,他把贡布里希归为方法论的个人主义者,但是又认为“贡布里希一方面对个体极感兴趣,另一方面也对他所称的‘普遍人类反应的共同基础’极感兴趣”(17页),进而认为贡布里希有时候更像一位整体论者而非个人主义者,同时他也“并不是在所有?清楚地表明了这一点”(19页)。而且,在论述贡布里希承认“有精神气候这种东西存在”的观点的时候,伯克认为“这位强烈抵制‘时代精神’这一隐喻的学者在‘意见气候’这一隐喻中却似乎没有发现令人反感的东西”。

这里应该留意的是,中译者加上了一段译注,指出彼得·伯克在这里是“断章取义”(20页),是耶非耶,值得读者认真思考。总而言之,对彼得·伯克而言,贡布里希的学术形象远非是单一的、固化的,他说“有时我认为,一定有两个贡布里希,就如《化身博士》中的哲基尔医生和海德先生(我更喜欢的是海德)”(20-21页)。“两个贡布里希”的形象说法可能令人难以接受,但是对思考贡布里希学术思想的多元性和内在张力,未始没有积极的启发意义。伯克最后说,“贡布里希当然是微观水平上的文化史的杰出践行者”,但又指出:“他在宏观水平上回避了文化史,把它与黑格尔相联系。他把婴儿,即情境(Zusammenhang)与时代精神的洗澡水一起倒掉了。在这方面,可能还在其他方面,对贡布里希众多成就的庆祝需要与超越它们的尝试结合起来。”(21-22页)这些论述当然有待讨论和检验。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司