- +1

讲座|《金瓶梅》比《红楼梦》更接近中国人的内心世界

近期,作家邱华栋联手《金瓶梅》研究学者张青松共同写作出版《金瓶梅版本图鉴》。每有一本关于《金瓶梅》的新书出版,总会激起我们的好奇:这不是一本“黄书”吗?能做出什么研究来?

11月17日,由北京大学出版社、北大博雅讲坛举办的讲座,以“《金瓶梅》版本与历史图鉴”为题,深入讨论了这本“传世奇书”。作家邱华栋、《十月》杂志副主编宁肯、《当代》杂志副社长石一枫分享了自己对《金瓶梅》的理解和个人阅读史。

不同的时代读《金瓶梅》,读者怀抱的思想情绪极为不同。石一枫的经历极具代表性,他说道:“以前读《金瓶梅》代表禁忌和神奇。我小时候读《金瓶梅》洁本,觉得遗憾,听说很黄,其实不黄,到关键地方,都是‘遂成好事’……多年以后,我在香港读到足本《金瓶梅》时,感觉像是终于有花生仁了,可我的牙却没了。”

“禁忌、神奇”的《金瓶梅》到底是本什么书?洁本、足本,还有万历版、崇祯版,这些与《金瓶梅》连接一起的前缀意味着什么?《金瓶梅》与《红楼梦》之间又有什么样的关系?澎湃新闻摘编了讲座现场的精彩片段:

邱华栋:关于《金瓶梅》有太多未解之谜

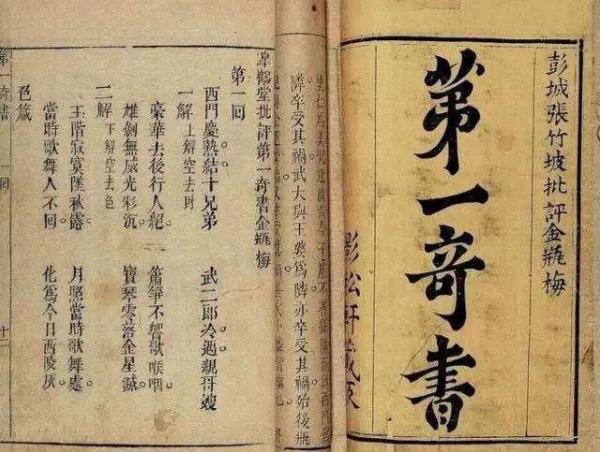

2000年起,作家邱华栋开始收藏各个版本的《金瓶梅》,包括早期的石印、铅印,以及后来美国、新加坡等多国激光照排的版本,如今算来已包括20种语言的120个版本、600多册,其中最老一版是康熙年间的张评本。在这个基础上,他与张青松落笔写作《金瓶梅版本的历史流变》一书,主要关注《金瓶梅》的印刷、传播发展史。

尽管对《金瓶梅》的各个版本有过深入研究,邱华栋表示直到今天,关于《金瓶梅》依然有很多谜题难以解答。其中第一个问题,是当前“金学界”长期争议、讨论的话题,即《金瓶梅》作者“兰陵笑笑生”到底是谁?综观学者论述,目前有30多位人选,但各家又缺乏确切证据。例如,日本的中国文化史学者中野美代子提出:《金瓶梅》源起于严嵩强夺《清明上河图》的事件。当时,严嵩强行索要王忬收藏的《清明上河图》真迹,于是王忬做了一个仿本,但被唐荆川当场看穿,严嵩怒杀王忬。后来王忬的儿子王世贞为了复仇,花了三年的时间写出了《金瓶梅》,他知道唐荆川读书的时候有用手指蘸口水翻页的习惯,于是他就在每页纸上涂上毒药,等到唐荆川出门的时候在街角大肆宣传,书被唐荆川买下,在马车上看得忘我,结果到家就已经中毒身亡了。

虽然这个传说并不十分可信,但也说明了这本书成书确实很神秘。正因为一直以来都确定不了兰陵笑笑生的身份,于是今天很多地方政府开始争当兰陵笑笑生的故乡,比如江苏徐州、山东枣庄,还有安徽、山西等地方,也不能说完全没有道理,因为《金瓶梅》里的语言到现在山西人还在说。

除了作者成谜,《金瓶梅》的成书过程也难以清晰判定。在最初的传抄阶段,人们就不知该书发自何处。在成书与流传过程中,衍生出众多版本,万历本、崇祯本、词话本……对于小说本身同样也有许多争议,有人认为《金瓶梅词话》应该是为民间说书人准备的文本,但是另外一种观点认为《金瓶梅》是以词话本的方式创作的文人小说。《金瓶梅》从词话本到崇祯本只有几十年的时间,但崇祯本拿来一看就知道是一个作家写的。词话本跟崇祯本前十回都不一样,尤其是第一回,完全不同,崇祯本第一回是“西门庆热结十弟兄,武二郎冷遇亲哥嫂”,而词话本的第一回则是“景阳冈武松打虎,潘金莲嫌夫卖风月”。

到了后来词话本就没有了,整个清代词话本一套也没有流传,一直到民国二十年(1931年),北京琉璃厂古书铺文友堂的山西分号从介休县收购到一本木刻大本的《金瓶梅》,被胡适等一帮北大先贤认定是词话本,并确定是唯一存世的版本。后来五六十年代在日本又陆续发现了几套,是江户时期的元禄、宝永年间(1688-1704年)传入日本的最接近《金瓶梅词话》的版本,可见词话本在《金瓶梅》的传播史上被淹没了很多年。

在邱华栋看来,《金瓶梅》有极高的文学价值,书中对事态、社会都有极其细腻的观察,描写人性之时,在思考的丰富性方面值得今天的作者学习。例如第七十九回中,西门庆死后,树倒猢狲散,后面接连着写了二十多回的家庭悲剧,透察人间世态炎凉。从表面上看,这样的内容很悲凉凄冷,但转换一个角度,它又很热,启发读者热爱生活。《金瓶梅》也影响着当代文学创作,贾平凹先生熟读《金瓶梅》,他在写作《废都》时的语言方式与《金瓶梅》十分相似,可谓“西安笑笑生”。而在世界文学史上,《金瓶梅》的地位也在不断上升。

石一枫:在最“需要”的时候没看过

谈起《金瓶梅》,石一枫笑言:“我读过,好在不是大学读书时读的,如果那时候读,可能就不能顺利毕业了。”于他而言,《金瓶梅》让人充满兴趣,这其中有健康,也有“不健康”的一面。

他介绍道,曾经要读《金瓶梅》,先要通过一套筛选机制。读者在人民文学出版社购买此书时,需要有副高职称,证明自己是知识分子,为了研究才读《金瓶梅》,不是为了学坏。对当时的人来说,读《金瓶梅》是一件新鲜事,它意味着日常生活中不能看、不敢看,但希望可以道貌岸然地看的心态。

石一枫在童年时就读过洁本《金瓶梅》,回忆这段经历,他表示:“以前人们统计《红楼梦》里贾宝玉说过最多的话,是‘不在话下’,这么来总结的话,洁本《金瓶梅》中,出现最多的应该是‘遂成好事’。”年少读书时,他并不知晓这四个字背后,其实在原文中有无数个字,每段关键描写都被替换成“遂成好事”。

进入北大求学后,他曾特意在北大图书馆中寻找足本《金瓶梅》,后来发现凡学生能找到、接触到的都是洁本,只有老师才能看足本。进入人民文学出版社工作后,虽知社里有足本,但足本都由荣宝斋手工钉装,一本2000元,十分昂贵,只能偶尔为自己的老师“代购”一二,“帮老师买的书,自己都不敢偷开看,因为是封好的”。直到有一年他去香港时,才在香港看到了足本的影印本,但是这时候电脑技术日趋发达,“真看到《金瓶梅》时似乎也不新鲜了,感觉是最需要看它的时候没有看到”。

对他来说,如今再读《金瓶梅》,更多是读其文学性。《金瓶梅》在文学史上具有重要意义,它基本被视作古代文人第一本自发、自觉创作的长篇小说。观照《三国演义》、《水浒传》等作品,都是基于历史上留下的真实人物进行创作的,并非作家的百分百原创,但到了《金瓶梅》,可以说是第一本作家百分百原创的作品。

更可贵的是,从《金瓶梅》里还能看到中国人的生活气质,书中既详细描写中国古人的生活细节,对人与人之间的交流沟通也有传神描写,在这里能感受到中国人的人生观、价值观。如果在《金瓶梅》与《红楼梦》之间做比较,《金瓶梅》里展现的价值观可能更接近于中国人真实的精神世界。因为《红楼梦》另造出一个绚烂、美好、神奇的世界,从这个抽象世界来观照我们的真实生活,而《金瓶梅》则是在日常生活里,甚至是蝇营狗苟的生活里,饮食男女的日常,一点点地透露出悲凉,这种悲凉或许就是中国人内心的一点底色。由此来看,《金瓶梅》似乎更现实,更接近中国人的内心世界。

在文学之外,如今《金瓶梅版本图鉴》一书,从版本的角度来理解《金瓶梅》,又提供了一个新的视角。与西方小说的生产、传播相比,西方小说的诞生伴随着现代大工业和现代出版制度的成形。像狄更斯、巴尔扎克、托尔斯泰这些作家,他们的小说版本往往非常清晰,托尔斯泰的作品更加清晰,因为苏联时代,能出版托尔斯泰的出版社屈指可数。但是中国古代,《金瓶梅》和《红楼梦》可以算是两个流传版本最不清晰的作品,它们基本都会有一个原创,但是广泛流行开来后,就有无数的改写者、抄写者,甚至到了出版书商手中还要再做加工。这本书如何形成今天的样子,其版本和流变本身形成一种值得长久讨论的学问。

翻译:《金瓶梅》传奇中的传奇

《金瓶梅》不仅牵动无数中国人,也吸引着全世界读者的目光,其中最典型的是《金瓶梅》的译者,他们对《金瓶梅》从情感上说有一种“执拗”,他们的一生也被《金瓶梅》打上深深的烙印。

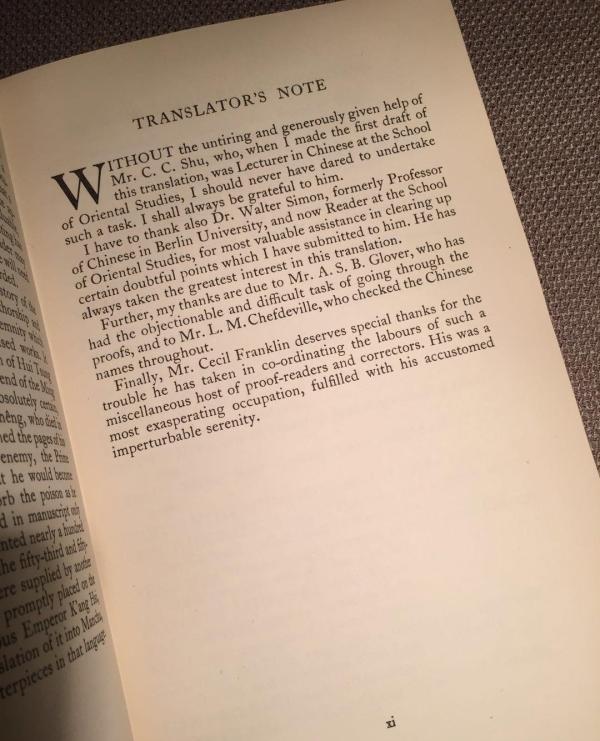

《金瓶梅》的首位英语译者是英国人克莱门特·埃杰顿(Clement Egerton)。上世纪二十年代初,老舍在英国教书时,他与埃杰顿是舍友,埃杰顿跟老舍学中文,老舍跟埃杰顿学英语,在这个过程中,老舍建议埃杰顿翻译《金瓶梅》,于是埃杰顿就用五年时间将《金瓶梅》译成英文。这版《金瓶梅》译者致谢的第一句就是感谢C.C.Shu,C.C.Shu就是舒庆春,埃杰顿直言如果没有老舍他根本就不敢翻译《金瓶梅》。然而,这本书当时却禁止在英国出版,一直到1939年才解禁,所有淫秽的文字全部用拉丁文代替,因为一般的英国读者看不懂拉丁文。直到1972年,才最终正式出版了《金瓶梅》的完整英译本。

美国人芮效卫(David Tod Roy)翻译《金瓶梅》花了将近四十年,全书译注多达4400余条。最后出版时,他已经快八十岁,当时他得了肌肉萎缩渐硬症,慢慢地身体就动不了,最后连嚼东西、说话都不行。他在芝加哥大学当老师时,开了一门《金瓶梅》的课,当时只有一个学生选读,于是他给这位学生一对一上了两三年,两人天天一起讨论《金瓶梅》,可以想象场面一定十分有趣。

还有德文译者祁拔兄弟(Kibat Brothers)同样富有传奇色彩。弟弟奥托·祁拔(Otto Kibat)在一战时加入普鲁士皇家海军,跟随部队来到中国青岛,他从中文老师那听说了《金瓶梅》,结果一看发现《金瓶梅》里的故事就像发生在自己家乡的事一样,于是就下定决心要翻译这本书。当他回德国休假的时候,把这个想法告诉了哥哥阿尔图尔,于是,哥哥开始自学中文,兄弟俩就一起翻译了《金瓶梅》。中间经历了纳粹时期,文化专制主义将无数书籍付之一炬,其中就包括他们翻译的《金瓶梅》前几卷。然而他们丝毫不气馁,又开始重译。二战结束后,苏联占领东德,他们最后在东德完成翻译,前后花了三十多年。

《金瓶梅》在语言上充满了中国传统的诗词典故,而且杂糅地方方言,这两方面就决定了翻译此书的难度,这也难怪《德国之声》中国编辑部的编辑安德里亚斯·多纳特在德文版《金瓶梅》出版之际,曾感叹:“如果没有毕生为之奋斗的决心和坚韧不拔的毅力是难以想象的。”所有《金瓶梅》的译者无疑最后都成了翻译大家,跟随他们流转的不仅是《金瓶梅》本身的丰富多彩,还包括他们亲身经历的传奇故事,都成为了《金瓶梅》“传奇”的一部分。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司