- +1

“收割炸弹”:老挝,轮回中的血泪与美丽丨镜相

路易斯·帕提诺电影《轮回》中的场景(图源:豆瓣)

镜相栏目首发独家非虚构作品,如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系

作者丨昼夜售蓝

编辑丨柳逸

琅勃拉邦的一个下午,在湄公河边的美丽村庄,传统木屋改建的餐厅、手工作坊和商店,穿插在雨林之间。河边的木椅上,一个男人,光着膀子,做工的锯子和扳手放在一旁,静静地看着河水向前。

湄公河边的男人,作者供图

午后,眼前的一切都像慢动作梦游。手工作坊空荡荡,织布机跟风铃发出微弱声响;餐厅里零星几位客人安静不语,服务员在发呆;商店里收银员只在有人走近时才从柜台后面起身。也许下午两三点,人就是会什么都不想做。

这是城区之外的一个手工艺品小村庄,我和朋友坐突突车来到这里。由于担心返程拦不到车,我们便在原先的车费基础上加了一些钱,让司机大叔等我们逛完,再带我们回去。他点头示意可以,没问需要等多久。整个过程中,我都在被自己的“迟到焦虑症”折磨,后悔没跟他约个大致时间,这让我无法把控准时。

我们逛了蛮久后,才走回突突车前,看到大叔还是在车座上,没看手机,只是出神地坐着。随后他平静地将我们运送回去,面无表情。就地继续他的午休。他好像一点都不在乎时间。还是说,这里存在另外一种时间?

在琅勃拉邦,三层以上的建筑是见不到的。因为房屋的高度不能高过佛寺的尖顶。整座城里最有现代气息的是法国街上刚开业不久的名创优品。想要尽快习惯这里,首先要摆脱追求效率的现代思维,试着习惯无所事事的状态。

不时地从主路上拐进小巷,穿过茂盛生长的热带植物的包围,也许就能遇到一座寺庙,或是几个穿着橘红色长袍的僧侣,赤足走在酷热的石板路上,脸上表情腼腆柔和。

外出接受布施的僧人,作者供图

这种旧梦般的时差,也许正是吸引游客们来到此地的重要原因。除此之外,人们也对社交网络上流传的慢生活和旧殖民地的法式风情心生向往。但对于大多数对老挝不了解也不感兴趣的人而言,这里不过是东南亚电诈与噶腰子传闻笼罩下的一个边缘贫穷地。

一个被同时冠以“全球最不发达地区之一”与“高幸福指数”名头的土地上,究竟生活着怎样的人们?带着这样的疑问,我坐上中老铁路,一路从云南穿过边界抵达琅勃拉邦。

喝下Beer Lao,买回未爆弹

琅勃拉邦的夜市在王宫外的街道上。夜色降临后,一片片红色、蓝色帆布撑起的摊位布满整个街区,与一旁金碧辉煌的王宫互相照映。密密麻麻的摊位,认真在做生意的人不多。有的摊主双手不停地织着新的产品;有的摊主专注地在给一旁熟睡的小孩扇风;有的摊位里,一家人围坐在商品后方的空地上吃老挝火锅;一个吆喝叫卖的人都没有。

前晚我们就逛过一圈夜市,这晚再去是为了买一件Beer Lao(老挝啤酒) T恤。在众多卖T恤的摊位里选了一家,因为只有这个摊位的阿姨在我们走过时,抬头看了我们。一件T恤六万基普(老挝货币,六万基普约20元人民币),我们砍价三件十二万,阿姨摇头,并把头低了回去。我们改口两件十万。阿姨点头,接过选好的T恤,打包收钱,完成这次买卖。

在这里,无论是坐突突车,还是买东西,都是这样的,要么可以,要么不行。没有挽留也不必拉锯。我们带着一蓝一绿的两件Beer Lao T恤离开夜市,满脑子都是后面几天穿着T恤喝着Beer Lao的快乐幻想。

Beer Lao(老挝啤酒) T恤,作者供图

如果你问老挝人,老挝有什么厉害的工业?他们可能会先愣住,再淡淡地告诉你,哦,我们有Beer Lao。走在四十度高温的街头,黄绿配色的Beer Lao Logo无处不在,随时提醒着你,是时候来瓶冰镇的Beer Lao了。Beer Lao贯穿着整趟旅行的不同时刻,早餐喝一杯,走累了拐进路边杂货铺买一罐,吃粉、吃披萨、吃老挝火锅的时候,也都得喝上两瓶。才来两天,就感觉血液里随时流淌着Beer Lao,又不断蒸发融进热带空气里。

随处可见的Beer Lao Logo,作者供图

随处可见的Beer Lao Logo,作者供图

在这个工业基础薄弱的国家,老挝啤酒厂是为数不多的工业骄傲。而它确实也曾在2004年被《时代周刊》评选为“亚洲最佳啤酒”。但我想这件事大多数老挝人并不知道。毕竟根据一份调查显示,直到1956年,也只有不到一半的老挝人知道他们生活的国家名叫老挝。谁又会在乎什么《时代周刊》的评价呢。

但这一点都不影响他们对Beer Lao 的热爱。只要有一块空地,一条河流,他们就会在树荫下望着河水喝起Beer Lao 。他们还将Beer Lao 的logo印到了T恤上,成为夜市里的诸多旅行纪念品之一。

另一个与Beer Lao相关的热门纪念品是开瓶器,用美国人投下的炸弹碎片融化制成。摊位上不止有开瓶器,还有炸弹做成的勺子、筷子、戒指、手镯、钥匙扣。

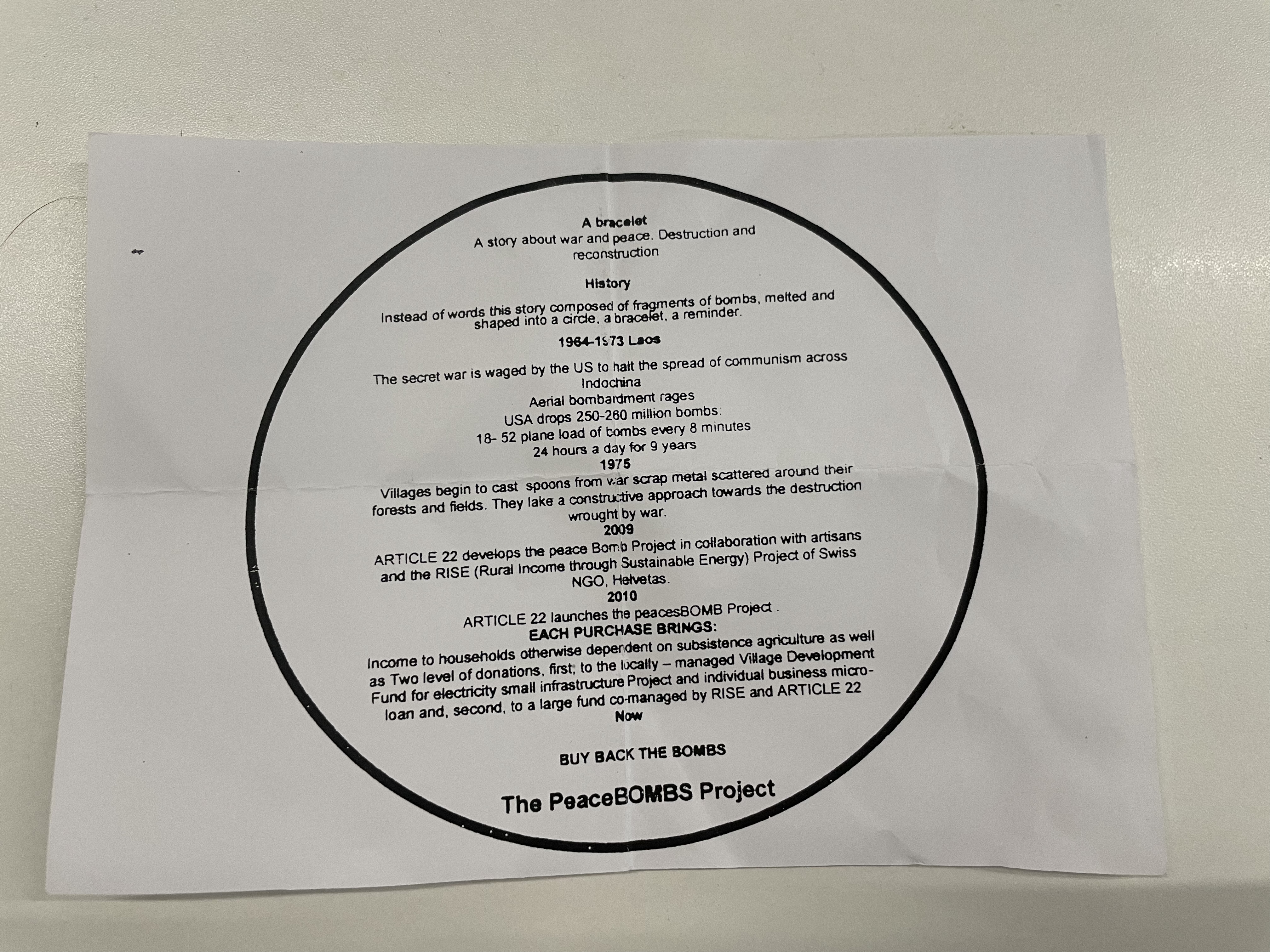

我买了一个炸弹融化制成的和平鸽钥匙扣,摆摊的小孩接过一万基普,递给我一张“The PeaceBOMBS Project”(和平炸弹计划)的宣传页,它的宣传语写着:BUY BACK THE BOMBS.(买回炸弹。)

“买回炸弹”宣传单,作者供图

1964到1973年的美越战争期间,为了阻断北越通过老挝运输补给的“胡志明小道”,美国在老挝投下了200多万吨的炸弹,炸弹日日夜夜像蜜蜂一样涌向老挝的土地。当时投下的炸弹数量比老挝的人口还多,人均一吨多。超过五千万颗的未爆弹,留在了老挝的山林和农田里,如今每年还会造成上百人的死亡,也阻滞了一个农业小国的经济发展。

讽刺的是,老挝遭受如此惨烈的轰炸并非它在地缘意义上有多重要,而只是因为当年它处在了以美苏为代表的两种政治理念的对抗之下,无意中成了一种象征。

艾森豪威尔总统的“多米诺骨牌理论”将老挝认定为抵抗共产主义的桥头堡。于是,老挝成了大国争斗的棋子。而它又没有重要到足以让美国人下定决心投入地面部队,接受侵略者的骂名。于是,一场不存在的“秘密战争”就这样开始了。因为它是“不存在的”,所以对老挝的轰炸甚至没有在越南战场上“佛寺周围半公里内不得进行轰炸的”限制。飞行员们可以肆无忌惮地往任何敌对地区投下炸弹。如果不幸被击落,远在美国的家属收到的是他们在越南战场阵亡的消息。

我想起白天参观王宫博物馆时,见到的那些展馆人员的工作状态,往事似乎没留下太多痕迹。在稍显单薄的历史和宝物陈列前,他们穿着标准正式的黑色三件套,有的坐在椅子上戴着显眼的头戴式耳机听音乐。有的趴在地板上静谧地休息。有的低着头从容地踱步。没有人非得站着工作不可,大家都有自己的事情在做。

王宫博物馆的出口,陈列着来自世界各国的外交礼物。美国的礼物是一个阿波罗11号登月舱模型、一面代表着老挝民族的小旗和几块黑色的月球岩石。阿波罗11号在1969年成功登月,同一年美国开始了对老挝的狂轰滥炸。1973年,尼克松总统在这份给国王的礼物的赠言里,写的是对于和平的期许。此时,轰炸还在这片土地上疯狂进行着。两年后,信奉共产主义的老挝人民革命党全面掌权,王宫的年表在此终结,国王和王后被赶上轮船,送往穷乡僻壤接受“再教育”。

处理老挝的未爆弹,并不是简单的“告诫人们远离炸弹”的问题。人们并非不了解炸弹的凶险,但他们还是会主动去寻找炸弹,并快速地将眼前的炸弹换算成基普。

一颗大炸弹卖的钱也许能供养一家人两三个月的生活。于是,炸弹废铁就这样成了一种新型经济作物。人们可能会在耕田播种中被夺去生命,也可能避开死亡或是以一只胳膊、一条腿的代价收割炸弹。在一些炸弹密集的地区,人们用炸弹废铁重建家园,把炸弹的半分发器做成高脚屋的屋腿,将废铁融化浇筑锅碗和花盆。

琅勃拉邦未爆弹信息中心,作者供图

老挝有两个未爆弹信息中心,一个在琅勃拉邦,一个在丰沙湾。琅勃拉邦的未爆弹信息中心在城区之外的一个村庄土路边上,由铁皮与木材搭建起来,如果不是院子里陈列的密密麻麻的炸弹,很难分辨它跟周边的民房有什么不同。但是至少,还有人不想忘记。

近年来,老挝似乎又一次在大国博弈里获得了新的战略价值。2016年,奥巴马成为首个访问老挝的美国总统,宣布提供9000万美元给老挝,用来解除那些未爆弹及资助炸弹受害人。而秘密战争期间,美国在老挝每年的大约花费是5亿美元,用于轰炸、扶植王国政府和苗族反共武装。对于这笔预算,当时的美国大使在述职时的描述是:“非常划算。在这些活动中,几乎没有死一个美国人。”

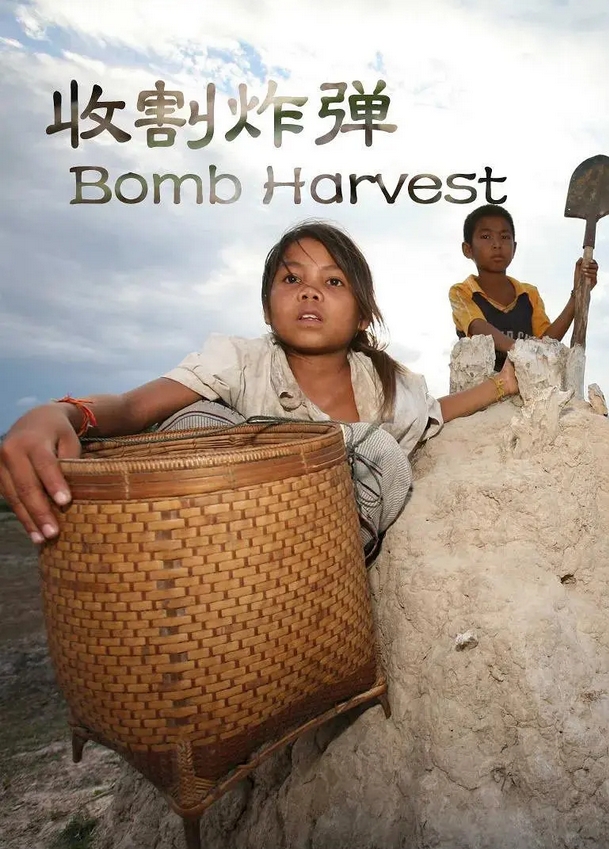

在琅勃拉邦的佛寺周围,偶尔会遇到一些妇人兜售装在竹笼里的鸟,供人们放生小鸟,践行“积德行善,以求抵达极乐世界”的佛教教义。无论是买放生鸟还是买炸弹日用品,其实都是一个充满矛盾的行为。放生鸟的需求,驱使人们将更多小鸟捕进竹笼。纪录片《收割炸弹》里,也正是因为炸弹废铁有了经济价值,村庄里的小孩都把“捡炸弹”变成了一件重要的课余挣钱活动,即便他们其中不少人目睹过炸弹如何将自己的朋友炸成血雾。

纪录片《收割炸弹》海报(图源:豆瓣)

《收割炸弹》里,一个被炸掉左腿的男人,在镜头前耐心细致地绑好自己的假肢,那条假肢也是用炸弹残骸的金属做成的。当被问及如何看待这些往事时,他说:“佛教教导我们不要细想过去。”

穿过血泪:历史的遗产,与生命之树的果实

这座只有两万多人口的小城,遍布着三十多座寺庙。1359年,吴哥国高僧携珍贵金铸佛像“勃拉邦”及三藏圣典、菩提树芽枝等前往老挝。自此,上座部佛教在老挝地区开始广泛传播。1560年,赛耶塞塔提腊王迁将首都从琅勃拉邦迁到万象时,把“勃拉邦”佛像留了下来,这便是“琅勃拉邦”的由来。

树下的佛,作者供图

发源于中国唐古拉山脉北坡的澜沧江,经由云南,一路流入中南半岛,变成了湄公河。老挝是一片由湄公河灌溉出的潮湿土地,许多主要城市都分布于湄公河两岸。河流成了天然的国境线,湄公河的起点是老挝、泰国、中国的交界处,在靠近入海口的地方则是柬埔寨,东边又被越南包围。所以老挝是东南亚唯一一个内陆国家,大多数老挝人一辈子没见过海。处在多个国家的合围之下,整个老挝的历史几乎都在被不同的邻国入侵和占领。

1353年,法昂建立了老挝历史上第一个统一国家澜沧王国。强盛的统一没能维持多久,伴随不断的王权争斗与外部入侵,澜沧王国分裂成了三个独立王朝。高棉人的不断壮大,让国王不得不从琅勃拉邦迁都万象。暹罗人在一次次的入侵中,儿戏地将国宝“勃拉邦佛”掠走又送回。

19世纪下半叶,法国完成对柬埔寨与越南的占领后,很快就成功吞并了老挝。二战时期,老挝遭到日本入侵,法国人败退。日本战败后,法国人卷土重来,开始了对老挝的二次殖民。随着寮国抗战政府实力的壮大以及多股国际势力的制衡。1954年,法国撤军,随后老挝国内不同派系互相斗争,美国开始强势介入。之后便是比二战期间在德国和日本投下的炸弹总和更多的“秘密战争”。直到1975年,老挝人民共和国成立后,政局才稍稍稳定下来。

如今,澜沧王国的国都琅勃拉邦成了一个以“帮助现代人逃离现实生活”为卖点的旅行城市,人们来这里参观佛寺与王宫,感受法式风情。琅勃拉邦的“遗产之家”项目经理恩吉尔曼说:“众多旅游者来到琅勃拉邦,离开时的印象都是一个闲适美丽的殖民城市。他们错过了这座城市的另一半。而这正是琅勃拉邦无可替代的价值之所在。”那些美丽背后的血泪,没在这座城市留下太多记载。

“遗产之家”是一个法国机构,坐落于湄公河与南康河交汇处的海关旧址,致力于复兴和保护琅勃拉邦的文化传统。然而19世纪中期,正是法国殖民者们强势推行的法语教育,以及一系列的同化政策,一点点吞噬了老挝的民俗传统。讽刺的轮回,周而复始。

最初我对老挝产生兴趣,是因为路易斯·帕提诺的电影《轮回》。影片以一个琅勃拉邦妇人的过世和一只坦桑尼亚山羊的诞生,来讲述一个佛教世界观里的轮回转生的故事。画面里满是迷人的热带色彩、佛寺僧侣们的平静生活、光西瀑布的壮美景色。

但经历过如此多的蹂躏和血泪,如今如果只以“异域风情”来窥视老挝无疑是残忍的。我明明很清楚地意识到这样的电影充满了西方导演对于第三世界国家不恰当的滤镜和误解,但还是很自然地被这些场景吸引,决定开始这趟旅行,去看看真实的老挝会有怎样的样貌。

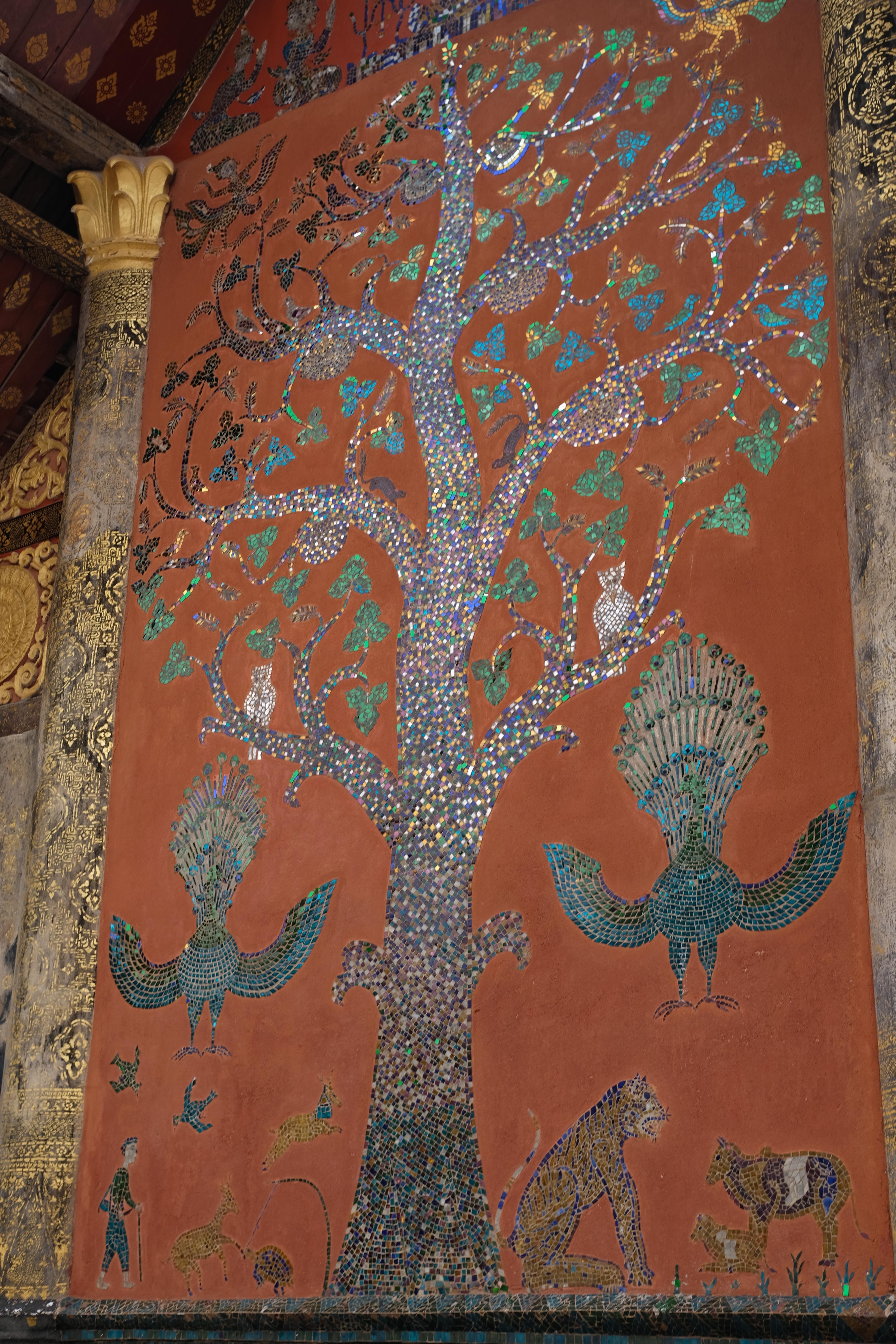

但当我坐在香通寺的“生命之树”下,我的确感到一种近乎坐禅的平静。这棵“生命之树”由彩色马赛克玻璃镶嵌而成。佛光普照的大树之下,人与飞鸟、豹子、老虎们和谐共生。那便是佛陀设想中的理想世界吗?离此处不远的香曼寺里,我走到主殿背后的一片美丽花园时,遇到了一群小狗。它们在花园里追逐嬉戏,玩得累了热了就跳进小池塘里泡澡,起来抖抖身子继续游玩。

寺庙里的小狗,作者供图

老挝人与老挝小狗,作者供图

不只佛寺里,整个琅勃拉邦到处都可以见到小狗。它们在街巷之间自由穿行,跟当地人没有主客之分。人和狗见得多了,越发觉得这里的人长得很像这里的狗(并无贬义)。鼻梁普遍不高,但眉眼深邃好看。常年骑摩托车,又不爱戴安全帽,男人的发际线像烧山季过后的山脊,秃兀高耸。而女人们则会在骑车时举起左手摁住刘海,因此牢牢掌握单手骑摩托的技能。他们的肤色接近浅烘的咖啡,即便是小白狗也会有些发灰,一半因为炎热,一半因为灰尘。

香曼寺旁边有家博物馆叫Heuan Chan Heritage House(胡安遗产之家),由前老挝皇家法院一名官员的住宅改造而成。门票三万基普,加一万基普,附赠一杯冷饮。建筑本身几分钟就逛完了。手握一杯冷饮,我们在高脚屋下的纳凉木板上坐下,不远处有另外几个侧躺着乘凉、交谈的游客,围墙之下三角梅如瀑布一般倾泻下来。吧台播放着同一首老挝歌曲,一墙之隔的香曼寺鼓声不时传来。就这样,我们不赶时间地坐了几个小时,没有交谈,临走前有人说了一句:“这分明就是这趟旅行最好的时刻了,但我好像不知道怎么描述它。”

从老挝离开好多天后,我还是会不断地回想起这两个场景,佛寺花园里嬉戏游泳的小狗、高脚屋下面侧躺着乘凉的人们。人和动物享用着各自的悠闲午后,像是香通寺里的生命之树穿越时间开出的另一种果实。

生命之树,作者供图

懶惰土著的迷思:“越南人种水稻,老挝人听稻长”

琅勃拉邦是一座没有红绿灯的城市。在每个路口,司机们都会主动停下避让,他们似乎认为抢道是不礼貌的。从城区开车到光西瀑布,地图显示时长是30分钟,当地司机都会开上一个小时,车速不比小狗跑起来快多少。他们平稳娴熟地避开每一个路上的土坑,一路上一次喇叭也没按过。

在这里,路上最多的噪音是不可避免的摩托车轰鸣声。电动车在这里难以普及,续航不足以支持路况,电力又是稀缺资源。即使老挝拥有整个东南亚最优越的水电开发资源,并且已有多个与外资合作的建成或在建的水电站项目,但这其中产生的大部分电力都会出口到泰国。

炎热的地方,午休会被拉得很长。“休息”对老挝人来说是很重要的日常活动,而且随时随地可以进行。我甚至看到加油站的员工在油枪下用竹子给自己搭了一张带蚊帐的床。不仅是人,这里有不少的佛也在休息中。香通寺里的佛,弯曲手臂,枕着胳膊,祥和地侧卧着。香曼寺的菩提树下,佛静静坐着,树荫不时随风游动。

“过度工作对脑子不好”似乎是老挝人的一个普遍观点。一家高级酒店的中国管理人员对老挝员工的评价是:“他们不太容易被激励。升职加薪没什么效果。而且他们比较敏感,今天你跟他大声说话或是责骂他,他会默默接受,但隔天就不来了。”

但处在一些蓬勃发展的国家中间,周边满是进步与发展的叙事神话,他们也在缓慢地受到现代化的观念蚕食。近年来与缅甸、中国交界处的老挝北部山区,开始卷入频发的电诈事件。与泰国一河之隔的老挝首都万象地区,则被来自泰国强势的流行商品和电视节目潜移默化地改变着。上座部佛教主张人类苦难的根源在于人的欲念。滋长欲念的,并非贫穷,而是琳琅满目的商品列表。如今,清心寡欲的传统观念,正随着差距的扩大悄然起着变化。

与此同时,他们也在慢慢习惯和接纳一些新鲜事物。听说最近琅勃拉邦的一些僧侣们开通了Facebook账号,不时会在上面直播祈祷和冥想。一个炎热的午后,我和朋友坐在城区一家百年木屋改造的咖啡馆里,店里没什么客人,年轻的咖啡师在工作之余会蹲在吧台后面,用手机放出节奏,断断续续地练习着rap,声音仍然是轻轻的、慢慢的。

买完Beer Lao T恤的那晚,刚回到酒店门口,朋友发现手机不见了。我们当即坐上突突车又回到夜市。大多摊位已经收摊离开。找了一大圈,才想起iPhone的查找功能。朋友用我的手机登上iCloud账号,开启“丢失模式”,地图显示22:23,手机的坐标正在移动中。

我们走到夜市出口,一个突突车司机上前询问要不要坐车,我们便跟他说起眼下的状况。他的面孔稚嫩,看起来还是个小孩,一下子忘了自己的工作,在路边跟我们研究起页面上的坐标可能在哪里。在磕磕绊绊的英文讨论中,他告诉我们那里好像是一家酒店。我们问他能不能帮我们报警,让警察带我们到那个地方。听懂police这个单词后,他愣了一下,似乎觉得找警察是个不可思议的行为。挠头表示为难和歉意。我们决定让他先载我们回酒店。

又一番跟酒店前台的讨论后,我们找到了地图上那家酒店的名字和电话。前台打电话过去沟通。电话那头的酒店老板先了解情况,又通过短信看到坐标信息后,便告知我们那里不是他的酒店。但他并没有马上挂断电话,而是在电话那头又跟我们商量起对策。平静得像在讨论入住时间。

老挝人讲话都是慢慢的,声音很轻。在这种时候,会让人感到安心。遇到有人寻求帮助时,他们也总是显得很耐心,而且不会推脱,本能地考虑着应该怎么帮上忙。慢和悠闲,如今已经成为现代人稀缺的特质。而在法国殖民时期,这一特性则被殖民者们评价为缺乏野心。他们无奈地感慨:“越南人种水稻,柬埔寨人养水稻,而老挝人听稻长。”

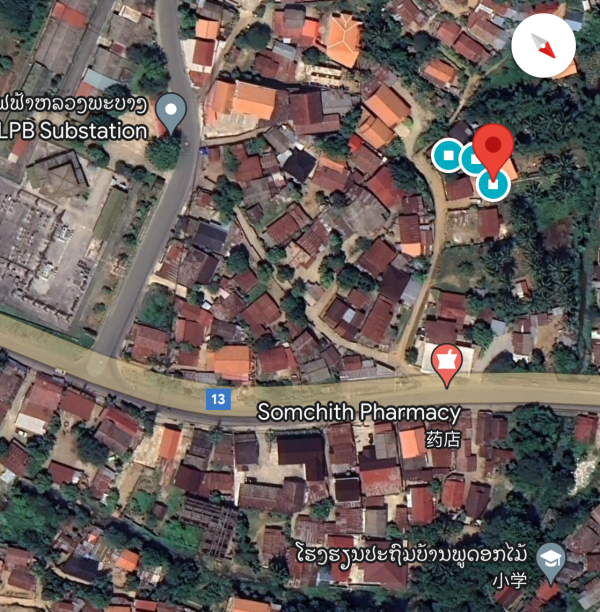

找手机的尝试再次陷入僵局。晚上十二点多,查找页面上的坐标停止了移动,可以看到手机也进入了低电量模式。第二天早上,当我再次查看「查找iPhone」页面时,坐标移动到了离昨晚不远的地方。我通过对比它跟湄公河与南康河的距离,确定了大概方位,打开谷歌地图,切换成卫星模式,看到了它现在所处的坐标是一座红色屋顶的民房,离酒店大概十五分钟车程。过了一会儿,我发现有人给它充上了电。

在地图上标注出的红顶房屋,作者供图

十分钟后,我坐在前台小哥的红色本田摩托后座上,一路飞驰,穿过早上七点的城区,开上有些荒凉的土路。快到地图显示的位置时,小哥拐进加油站,停下来给摩托加满油。我领会他的想法,抢先一步付了油钱,并感到松了口气。真实的一面,会让不安感回到情理之中。

我们继续往郊外开,之后拐进一条更加破旧的小路,看到了那栋红色屋顶的房子,实际远比卫星图上简陋。小哥先进去聊了几句,便示意让我过去,同时给我比了两张十万基普的手势。之后,一个男人将手机递给我,旁边是他的两个小孩。我连声道谢,拿出纸币要给他。而他仿佛受到了惊吓,连连摆手。

这时,一个妇人从旁边的厨房走出来,指着我的衣服,一直跟我说:“T shirt!T shirt!Beer Lao!”。这是这些天来,我唯一一次见到老挝人情绪激动的时刻。

在比手画脚的对话里,我才反应过来,这位妇人正是昨晚在夜市上卖Beer Lao T恤给我的阿姨。在彼此都不知道说什么的慌乱里,我匆忙将钱塞到小孩的口袋里,不断道谢着跑走。就这样,夜市上卖Beer Lao T恤的阿姨无意中也完成了一部遗失手机的善业轮回。

Beer Lao阿姨的家

上座部佛教认为,转生再世是一个无始无终的过程。这样的循环往复便是“轮回”或“无休止轮转”。生命像河水一样不断流动,所有生物都是这个轮回运动的一个环节,周而复始直至获得涅槃。苦难的反复降临,没有将这片土地上的人们变得愤怒和激进。他们信任着“业”的自然定律,把善良和柔软当成一种本能的道德选择。不断上演的入侵与劫掠,被用布施和积德来消化;无可避免的炸弹,就将它收割再锻造;至于贫穷和苦闷,幸好还有佛祖和Beer Lao。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司