芭芭拉·塔奇曼(Barbara W. Tuchman)在《远方之镜:动荡不安的十四世纪》(台北:远足文化,2018年)的开篇这样写道:

“百年的距离使在人类特性中具有重大意义的那部分凸显出来。中世纪人所处的精神、道德和物理环境都与我们自己的环境迥然不同,简直成了一种域外文明。因此,我们在这些异样环境中觉得熟悉的行为特质便显示为永恒的人类本质。”作者将其书命名为“远方之镜”(A Distant Mirror)的意义或许就在于此,这本书的主人公是皮卡第(Picardie)地区的领主昂盖朗·德·库西七世(Enguerrand de Coucy VII,1340-1397),以他的一生作为线索,塔奇曼将十四世纪欧洲社会全景式地勾画于读者面前。这个世纪仅仅是英法百年战争与黑死病就足以在欧洲人的记忆中留下恐惧和不安,而库西男爵传奇般的经历,则犹如串联念珠的绳索一般,将十四世纪所发生的诸多灾难——徒劳却无止境的战争、毁灭一切的瘟疫、贵族间毫无廉耻的阴谋,乃至阶级斗争和宗教分裂都能够被整合进一条完整的叙事逻辑之中,塔奇曼敏锐地发现了这一点,并借由她无与伦比的文采编织出这一部引人入胜的鸿篇巨制。

之所以把塔奇曼的《远方之镜》作为开头,是因为笔者在此书的阅读乃至全年的阅读中,极其强烈地感受到了历史车轮与个人命运交织下所产生的张力与火花,是如此的令人心驰神往。具体来说,在阅读《远方之镜》之前,有关“百年战争”的历史,笔者还阅读了德斯蒙德·苏厄德(Desmond Seward)的《百年战争简史》(成都:四川人民出版社,2017年),这本书简洁而流畅,虽然政治-军事依旧是叙事的主线,但是社会经济层面的内容也被一并包含在内,可以说是了解百年战争史的绝佳入门书。而关于黑死病及其瘟疫,除了贾雷德·戴蒙德(Jared M. Diamond)那本相当出名的《枪炮,病菌与钢铁:人类社会的命运》(上海:译文出版社,2000年)外,威廉·麦克尼尔(William H. McNeill)的《瘟疫与人》(北京:中国环境科学出版社,2010年)也是相当值得一读的作品。当拥有了这些背景知识后再回过头阅读库西男爵的一生时,才有可能对英法百年战争,抑或是席卷欧洲乃至整个旧大陆的黑死病这样宏观背景,如何能够左右个人生命的运行轨迹,产生更为深刻的体悟。换句话说,历史研究从人出发,在获得抽象的结论之后,仍需回归于对个人本身的命运考察中,才会获得某种感同身受的领悟。

这类“组合式”的阅读法,为笔者在过去一年的阅读中带来了相当良好的体验,并得以在不同的类别的作品中寻找到别样的历史共鸣。举例来说,知晓了尤金·罗根(Eugene Rogan)在《奥斯曼帝国的衰亡:一战中东,1914-1920》(桂林:广西师范大学出版社,2017)中所叙述的奥斯曼帝国在一战前所面临的危局以及土耳其青年党人的抗争,才能从另一个角度理解斯科特·安德森(Scott Anderson)的名著《阿拉伯的劳伦斯:战争、谎言、帝国愚行与现代中东的形成》(北京:社会科学文献出版社,2014年)中,借由英国人劳伦斯、德国人普吕弗、美国人耶鲁和犹太人阿伦森的经历,对于英、法帝国主义的傲慢及其无耻谎言的控诉。英、法在黎凡特地区(近东)的帝国主义绝非仅是政治-军事的,萨义德(Edward W. Said)那本著名的《东方学》(北京:生活读书新知三联书店,1999年)和马丁·贝尔纳(Martin Bernal)的《黑色雅典娜:古典文明的亚非之根,第一卷:构造古希腊(1785-1985)》(北京:吉林出版有限责任公司,2011年)是理解知识与帝国主义权力建构之间关系的必读书,前者针对的是对于伊斯兰世界的东方主义式偏见,而后者着重于欧洲学术界对埃及和埃及学态度的起伏。阅读这两本书都存在着一定的门槛,若对欧洲历史学的学术史没有相当程度的熟悉,则阅读和理解将存在困难。若要初步了解西方史学史的脉络,王晴佳的《西方历史的观念:从古希腊的现在》(北京:北京师范大学出版社,2012年)是个不错的选择,而如果想快速了解《东方学》的精髓,那至少阅读1999年版《东方学》的后记部分是性价比最高的一种选择。

与长期以来同欧洲交往密切的近东伊斯兰世界不同,东亚在近代以前对欧洲人而言是个相对陌生的区域,尽管欧洲人如罗杰·克劳利(Roger Crowley)在《征服者:葡萄牙帝国的崛起》(北京:社会科学文献出版社,2016年)中所述那样,凭借惊人的武力优势和如同西班牙人在美洲那般戏剧性的征服运动,在亚洲站稳了脚跟。但是亚洲和非洲的热带、亚热带的气候对于祖国处于温带的欧洲人而言,是殖民活动难以克服的障碍,因此热带病学的产生与发展同欧洲的殖民运动息息相关。李尚仁所著《帝国的医师:万巴德与英国热带医学的创建》(台北:允晨文化,2012年)便是英国“热带医学之父”的传记,万巴德(Sir Patrick Manson)主要的贡献在于揭示了象皮病与寄生虫,以及疟疾传播与蚊子之间的密切联系。当然,万巴德医学成就只是李尚仁所讨论问题的一个角度,他更关注的是万巴德如何东亚展开其医学实践,这一实践的过程,与英帝国的博物学家们于殖民地中展开的广泛的标本采集和物种记录工程是密不可分的,范发迪(Fa-ti Fan)所著《清代在华的英国博物学家:科学、帝国与文化遭遇》,(北京:中国人民大学出版社,2011年)是对这一工程的代表性研究。19世纪的在华的欧洲博物学家相信中国广袤的内陆拥有大量的科学宝藏,要获得这些宝藏,则必须依赖中国人在向导、收集等方面的协助,范发迪所关注的重心即是这些西方博物学家如何同他们的“中国合伙人”互动。博物学家一方面以自身所代表的西方式的事实型科学而感到自豪,理所当然地探索着中国的自然资源,并坚信自己的行动会给中国带来同样的益处;另一方面为了收集顺利,却不得不和充满敌意的当地人妥协,甚至被当地人所利用,比如著名的学者郇和(Robert Swinhoe)被当地人怂恿去击毙害人的老虎而差点丧命!

万巴德在厦门时也经历过这样的互动,只是他也因此不再信任中国助手,在他返回英国的大学任教,成为坐镇帝国中心的科学权威后,愈发地依赖身处帝国边陲的年轻英国科学家提供的标本作为继续研究的材料。年轻的英国军医朗纳德·罗斯(Sir Ronald Ross)便是万巴德最为倚赖的助手,并几乎和万巴德分享了证实疟疾的传播与蚊子有关这一发现的荣誉。但是由于位于帝国中心的万巴德和身处边陲的罗斯之间“权力关系”的不对等,两位学人间的“科学礼物”与“权威认可”的交换链条最终因为罗斯的猜忌而破裂,万巴德虽然处理的相当绅士,可依然无法避免二人的决裂。

走笔至此,笔者联想到了发生在不同领域的类似情形。龙伯格(Knud Lundbæk)所著《清代来华传教士马若瑟研究》(郑州:大象出版社,2009年)叙述了在华的耶稣会士马若瑟(Joseph de Prémare)为了让欧洲认识到自己在汉语语法研究上的出色成就——《汉语札记》,而寄希望于当时在法国声名显赫的汉学家傅尔蒙(Étienne Fourmont),傅尔蒙虽然在法国汉学界声名日隆,但事实上他从未前往中国,所做结论亦不高明。尚未看出这一点的马若瑟天真地将自己的珍贵的手稿寄给傅尔蒙希望他能将其发表,但傅尔蒙却害怕马若瑟的成就掩盖自己而不断拖延,直到发现了真相的马若瑟愤怒地断绝了与傅尔蒙的联系,伟大的《汉语札记》在欧洲的出版也就此流产。马若瑟和罗斯同样都是身处于收集汉学知识第一线的学人,纵使他们身处的时代不同、研究的领域各异,但是借由范发迪所启发的理论,欧洲国家内部作为核心的学者同汉学研究第一线学者之间相互依赖却又相互诋毁的复杂权力关系便被呈现了出来,于是这两本原本并不相干的作品在笔者这却产生了美妙的共鸣。

这种核心-边陲的范式是由萨米尔·阿明(Samir Amin)、贡德·弗兰克(Andre Gunder Frank)与沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)等人创立的社会学理论体系,在有关资本主义世界体系的发展问题上具有高度的解释性。前文谈及历史车轮与个人命运的共鸣,而社会、政治学理论与历史研究相交所产生的火花同样绚丽。就核心-边缘理论来说,吕绍理的《展示台湾:权力、空间与殖民统治的形象表述》(台北:麦田,2011年)和柯志明的《米糖相克:日本殖民主义下台湾的发展与从属》,(台北:群学出版社,2003年),都是利用这一理论研究台湾日据时代殖民问题的佳作,前者着重于日本如何借各种博览会,向世界、向国民以及向台湾人展示自己的“殖民成就”;而后者则从经济角度出发,探讨日本人如何在偏重经营蔗糖产业的同时,利用稻米产业维持农民的半无产化,从而维持低米价以助益在蔗糖产业更大的利润榨取。台湾在日本殖民体系中边陲地位在两本著作中都得到了体现。国府统治下的台湾则把金门作为本岛的“边陲”,宋怡明(Michael Szonyi)在《前线岛屿:冷战下的金门》(台北:台大出版社,2016年)中,借由阿冈本(Giorgio Agamben)在《例外状态》(西安:西北大学出版社,2015年)中讨论之为了保卫秩序而虚悬权利的状态的理论,十分生动地展现了作为边陲的金门,如何被军事化扭曲了现代性,而这一扭曲又如何在解严后持续的产生影响。

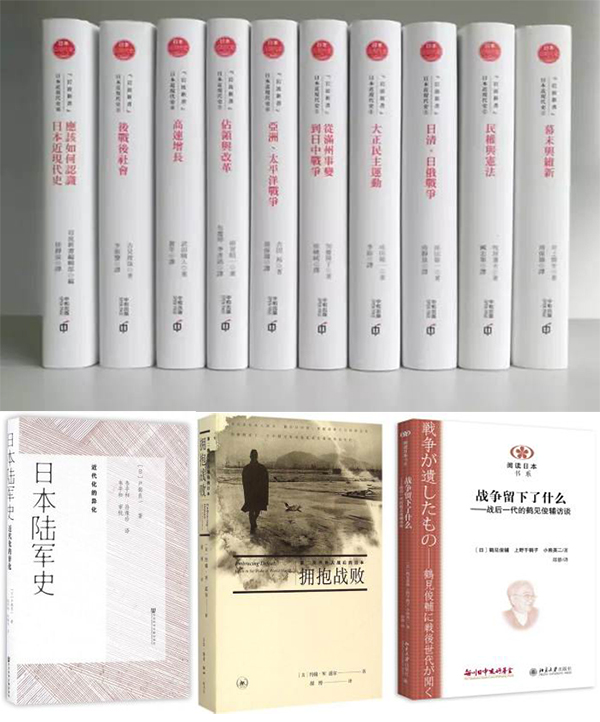

有关近代日本的崛起与扩张,相关的著作不可谓不多,不过笔者这里还是要推荐一些较新的作品。其一是由岩波书局出版的一套,共十卷本的《日本近现代史》(香港:中和出版有限公司,2015年),这套书从幕末与维新到日本战后社会,分别邀请最著名的日本学者撰写,并在第十卷《应如何认识日本近现代史》中分别给予补充与整体的时代精神勾勒。这一套书比较集中地反映了近来日本人对近代史研究的反思与成果,对于过于强烈的“现代化”史观采取了批判的态度,例如第一卷中,井上胜生对于幕府的外交策略给予较为正面的评价,而非一味指斥其为“落后愚昧”。其二是户部良一所著《日本陆军史:近代化的异化》(北京:社会科学文献出版社,2016年),这本书所提出的核心论点是旧日本陆军大学校在培养参谋和将领人才目标上的混淆所导致的严重后果,即自以为是的中级参谋如何频繁的利用“下克上”使日本的战略航标发生偏移,并导致其走向不归路。日本当然为此付出了代价,有关日本战败,约翰·W·道尔的《拥抱战败:第二次世界大战后的日本》(北京:生活读书新知三联书店,2015年),是人们相当耳熟能详的作品,如果将其当作宏观“历史车轮”的参照,笔者另外推荐鹤见俊辅、上野千鹤子、小熊英二合著的《战争留下了什么:战后一代的鹤见俊辅访谈录》(北京:北京大学出版社,2015年)作为“个人命运”的脚本。这本书是对日本学者鹤见俊辅的口述采访整理,小熊英二是日本著名的左翼文化人,对历史社会学和民族主义问题有着相当的研究,鹤见俊辅则是战争年代成长起来,但人生经历又迥乎不同于一般日本人(他曾就读于哈佛大学)的学者,鹤见俊辅充满戏剧性的战争回忆及其他与小熊英二之间极具趣味性的对话不仅引人入胜,同时也充满了思辨的机锋。

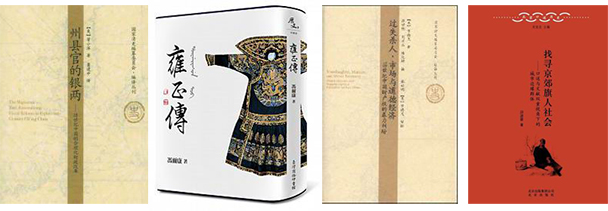

日本在19-20世纪初的崛起很大程度上依赖于明治政府成功的实现集权,这种上文介绍的岩波书局出版的《日本近现代史》的第二卷《民权与宪法》中已有详叙。日本的成功往往被用来映照清朝的失败,但是清朝在统治的自我改造上却绝非始终被动消极,特别是雍正帝,如罗威廉(William T.Rowe)所言,有着将官僚体制合理化、帝国控制集中化的顽固意志。曾小萍(Madeleine Zelin)所著《州县官的银两:18世纪中国的合理化财政改革》(北京:中国人民大学出版社,2005年)就是对雍正寻求财政合理化改革过程的优秀研究,若比照冯尔康先生的名著《雍正传》(台北:台湾商务印书馆,2014年),则可赋予如何在财政瓶颈的束缚下有效控管庞大的帝国,这一延续至今仍存现实意义的问题,以更为深入的思考。曾小萍和罗威廉都指责乾隆扭转了雍正的集权化努力,然而政治层面的变化却无法制约清帝国本身在经济层面的变迁,步德茂(Thomas M. Buoye)的《过失杀人、市场与道德经济:18世纪中国财产权的暴力纠纷》(北京:社会科学文献出版社,2008年)即从涉及产权争端的命案为切入口,探讨高度商品化社会发展所引发的治理难题,值得一提的是邱源媛的田野调查报告《找寻京郊旗人社会:口述与文献双重视角下的城市边缘群体》(北京:北京出版集团,2014年)从某种层面上反映了这一问题的当代回响。

乾隆当然要为清朝的衰败负责,但19世纪之后帝国主义的参与恶化了复杂的社会局势,梁元生的《上海道台研究:转变社会中之联系人物,1843-1890》(上海:新华书店出版社,2003年)是形式上传统当又能吸引读者眼球的作品,梁元生抓住上海道台这一涉外事务的关键性媒介,探讨其在社会转变时期执行现代化项目和社会管理之间面临的两难冲突。李榭熙(Joseph Tse-Hei Lee)则在《圣经与枪炮:基督教与潮州社会(1860-1900)》(北京:社会科学文献出版社,2010年)关注入华基督教在地方的权力实践,及其与暴力活动的紧密联系。广泛而深刻的暴力遍布整个晚清时代,裴士锋(Stephen R. Platt)的《天国之秋》(北京:社会科学文献出版社,2014年);张中复,《清代西北回民事变:社会文化适应与民族认同的省思》(台北:联经,2001年)和佐藤公彦,《义和团的起源及其运动》(北京:社会科学文献出版社,2007年)是分别对三场不同地域的暴力活动各具特点的研究与考察。

深刻的社会变迁和欧风美雨的侵袭引起了知识阶层的反思,张仲民的《种瓜得豆:清末民初的阅读文化与接受政治》(北京:社会科学文献出版社,2016年)和刘禾的《跨语际实践:文学,民族文化与被译介的现代性(中国,1900-1937)》(北京:生活读书新知三联书店,2002年)是从知识引介和翻译角度探讨该问题的佳作,前者着重实证而后者长于理论。知识分子的反思-实践过程从晚清持续至今,无论是瑞贝卡(Karl Rebecca)在《世界大舞台:十九、二十世纪之交的中国的民族主义》(北京:生活读书新知三联书店,2008年)中关注的中国民族主义者如何在19-20世纪之交,将不同国家地区的历史和事件引入自己的话语中以理解并建构自己的民族主义;还是刘文楠在《近代中国的不吸纸烟运动研究》(北京:社会科学文献出版社,2015年)中讨论以现代化工程先驱自居的精英,如何将“吸烟”定义为个人恶习并与国族未来相联系以推动社会改造运动,都可以集结于追寻现代中国的历史命运和走向的探讨之下,其核心即亨廷顿在《变化社会中的政治秩序》(北京:生活读书新知三联书店,1989年)所提出的问题:现代性孕育着稳定但现代化过程却滋生暴力动乱,那么应如何在实现经济现代化的同时构建稳定政治体制?有关这一问题的回答,决定着不久的将来,历史的车轮将要前往的方向,因此,我们每一个人的命运,也就与此息息相关。