- +1

李公明︱一周书记:时代悲剧中的美国导演与……中国演员

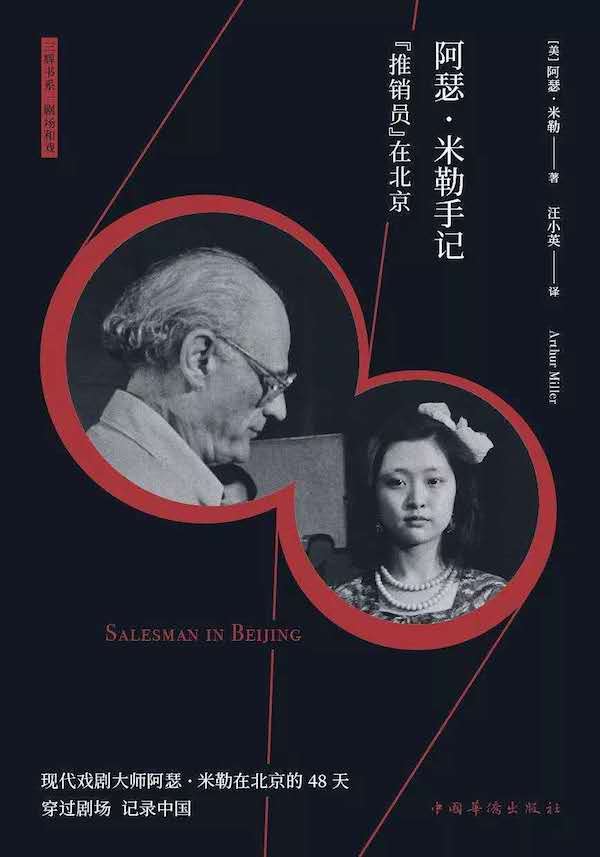

《阿瑟·米勒手记:“推销员”在北京》的中译本早在2010年就出版了(三辉图书,汪小英译,新星出版社),我最近刚买到的是今年的新版本(汪小英译,中国华侨出版社,2019年3月)。作为迟来差不多十年的读者,我发现这个阅读时间差可能也会带来新的感受和认识。在这里并不是说好书总是常读常新,而是阿瑟·米勒在1983年对中国的所见所闻所思对于我们回顾改革开放的历史具有特定的思考意义,而十年之变无疑是一个颇有意味的坐标,十年前的阅读与今天阅读的感受恐怕不太一样。另外,手头上没有2010年版同一译者的译本,未知新版是否有增删——依常识来看增的可能性不大;有意思的是,看十年前关于该书的书评,发现里面引用自该书的某些句子在新版里似乎消失了,但愿这只是因为我读得还不够细致。一个对中国所知极为有限的外国作家写的一本小书,在阅读上的这种时间差使它的意义不断扩张。该书英文原版出版于1984年,假如中译本很快就跟着出版的话,当时的中国读者会如何解读它?假如——我认真想了一下,还是觉得这个假设不无意义——真的发生这种情况,我相信这本小书和中国读者的反映可能会成为当代思想史上一个有意义的事件。现在这个中译本的“序言”是作者写于1991年的再版序言,米勒在介绍了当年中国观众对《推销员之死》的热烈反响之后说,“那时‘文革’刚刚结束不久,人们正期望中国更加开放,中国不大可能回到落后的过去,至少在我看来是如此。人们似乎越来越相信中国的未来会更加理性更加开放,……为了开始适度的公民行为,他们决意展示宽容和开放的态度。”最后他说,“本书的记录只是惊鸿一瞥,反映了一些平常中国人的心境;从某种意义上说,他们也是我们这个时代的悲剧中的演员”。时间与局面的变化,认知与心境的差异,期待与失落,这个阿瑟·米勒究竟是谁?他对于我们究竟还知道些什么?手头没有原著,不知道在原著中的这一段米勒是否还说了些什么。

译者在227页的一个注释中告诉我们,米勒“对中国文化的感觉敏锐,但知识十分有限”,说得很对,或许还可以更准确地说,米勒对中国政治感觉敏锐,我相信认真读完全书并有那种年代的生活经验的读者都会看得出来。在这里顺带要说的是,本书译者所加的注释也多有可读可圈之处。比如,在米勒谈到只有八个样板戏可以上演的时候,译者在注释中说,“原文为‘许可剧’(Permissible Plays )。”这一关于翻译的解释不仅必要,而且马上让读者感受到米勒的敏锐与准确。米勒把样板戏称作“许可剧”,译者按照中国人的习惯翻为“样板戏”当然是对的,但是细心的读者或许还会想到,虽然“样板”早已远去,但是“许可”的幽灵仍然在徘徊,米勒如果知道这些,是否会为他的用词之准确和深刻感到悲哀?与这个问题表明无关但是可以产生联想的是,米勒到北京的第一天不仅面临倒时差的问题,而且马上敏感地发现空气污染的问题,发现烧煤取暖的北京与流行的哮喘病的关系(4页)。又比如,米勒谈到在从北京到大同的火车软卧间里和一位内蒙古青年聊天,180页的译注及时地提供了必要的背景说明,非常重要。译者在“译后记”中说,“读到米勒的批评,作为中国人,我觉得不好意思。心情恐怕跟当年的资中筠教授类似吧。资教授是当时对外友协负责接待米勒的人,她借机把中国的戏剧和文化介绍给米勒”。译者最后说“谨以此书纪念中国的良心杨宪益戴乃迭夫妇对中西文化交流所做的巨大贡献”。书中有米勒与杨宪益的对话,杨先生当时很担心《推销员之死》最终能否获准公演。

哈维尔认为阿瑟·米勒(1915—2005年)是“20世纪最伟大的剧作家”,拉什迪说他是“一个具有真正道德高度的人,表现出今日堕落之世上的罕有品质”;爱德华·阿尔比说他的戏剧“是我们所必须的”。《推销员之死》是阿瑟·米勒创作于1949年的一部两幕剧。主人公威利·洛曼是纽约一家服装公司的推销员,毕生勤奋拼搏,总是幻想终有一天能出人头地,建立自己的商业推销网络,以至常陷于吹嘘、夸耀、谎言连篇的心态,最后幻想破灭,在被公司解雇后自杀。大儿子比夫是威利心目中的希望,但是在学业和工作上却一事无成;小儿子哈皮更是一个不务正业的浪荡子。威利的夫人琳达像是贤妻良母,但是对威利的盲目顺从和鼓励不但无助于他反思自省,反而更使他倍感压力。简单说来,这是一个普遍小人物的以个人奋斗致富的“美国梦”破灭的时代悲剧,也是家庭伦理被社会竞争无情碾压的人生悲剧,更是个人理想与社会现实的巨大冲突所导致精神危机的文化悲剧。在剧中,作者运用了意识流的结构手法表现威利在梦境、想象和现实中的漂移奔突,以及其他角色的各种心理侧面,剧中人物都无法以某种单一的标准来划分正反或好坏,作者以开放性的价值与情感空间不断向观众提出问题与挑战;在剧中,有几个概念或意象反复出现,如梦、疲倦、焦虑、孤独等,这是比情节更为重要的元素。人们一致公认《推销员之死》是阿瑟·米勒最成功的巅峰之作,在百老汇上演了742场,获得了托尼奖、普利策奖和纽约剧评界奖,被誉为“战后美国最伟大的剧作”。这样一部戏剧如何能被改革开放初期的中国观众理解和接受,这是来中国演出的首要问题。当1982年在堪萨斯做访问学者的英若诚与阿瑟·米勒商议来北京人艺演出的时候,米勒建议的剧目是《严峻的考验》,而英若诚则坚持要排演他早年在清华读过剧本的《推销员之死》,并同意了米勒提出的条件:由他来翻译剧本,并扮演威利·洛曼。结果是,《推销员之死》在中国的公演极为成功,轰动了很长一段时间,被认为是继“乒乓外交”之后中美关系解冻和文化交流史上最重要的事件。显然,英若诚不但懂戏,而且更懂得这部戏剧对于当时中国政治和中国观众的意义。

在米勒的这本北京日记中纪录了不少他与中国知识分子和文化名流交往的对话和他本人的感受,今天看来不但有一种亲切感,同时更有某种重要的历史意义。杨宪益在和米勒交谈中认为,“比之现代欧洲,中国离拜占庭时期的欧洲更接近。这里积重难返的官僚主义、对思想的禁锢跟西方不同;如果我们一定要在西方历史中找出一个类似的重要时期,那就是拜占庭时期。拜占庭时期的社会体系和人们的生活态度和我们现在很相近。但是,我们正经历的这段历史比拜占庭帝国要长久得多。”谈到中国与美国的区别,他认为“我们的发展被隔断了,这是毁灭性的”。(166页)更令我感慨的是米勒此时此刻的感受和想法:“听他讲话,看着他,我不知为什么感到:过多的干扰,不停地捕捉变幻的风向,被迫做很多自己不愿意做的事使他精神困苦。这里的许多知识分子的处境和他一样,但他们并不抱怨,一点也不。他们是茫茫人海里地位低微的一个小部落,但至少他们不再为这种降格辩护,甚至把它看成历史性的伟大事业的必要组成部分。”(同上)这里对米勒原意的理解可能会有点问题,应该是他们不再甘心和顺从这种精神困苦的境况。离开北京前,米勒一行应邀去曹禺家里吃午饭,没想到曹禺为客人念了他的老朋友黄永玉批评他的信:“你是我那一时代现实极了的高山,我不对你说老实话,就不配你给予我的友谊。作为艺术家和作家的你,曾经是大海,可是现在却变成了一股溪流。何时你才会在纸上再写出波澜壮阔的场面?1942年以来,你没有写过真的、美的、有意义的东西。我们的国家对你的才华做了什么?什么东西能抵得上这种损失?”(233页)米勒说“这情景真是令人难以忍受”,他难以完全接受发生在眼前的事情,同时明白曹禺现在想不惜一切代价重新找回失去的艺术生命。“这代价包括痛苦的蜕变,剥去假装与别人一致的伪装。也许这才是他的真意:读着爱他的朋友对他错误的言不由衷的作品的批评,才能帮助他完成这种蜕变。这封信把他解放前的作品与他后来受党的影响写出的作品清楚地分开。我虽然感到有些尴尬,但是对他又多了一分敬意。”(234页)另外我还留意到英若诚在交谈中提出的观点、看法,不难发现当年英若诚对中国政治和社会现实的不少看法即便在今天看来还是相当准确和深刻的。比如他认为“文革”时期把人们从办公室和专业领域里赶出来、但是继续发给工资的做法,维持了社会的稳定(37页);米勒问他“金钱在中国代不代表成功?”他回答说“当然代表”,“专业技术越高,级别也越高,收入就越高。人人都尊敬颂扬劳动人民,但谁都想尽快脱离这个阶层。”(45页)在谈到中国为什么没有真正的艺术评论的时候,他认为“严格地说,这里没有欧洲式甚至旧俄式的思想交锋,生活的核心只是设法完成皇帝的旨意。甚至在农民起义成功之后,新皇帝仍然恢复旧制,召回前朝的官员,一切照旧运转”。(172页)联想到今天人们所知道的英若诚在“戏”里“戏”外的艺术与政治的双重人生,尤其使人感慨不已。

作为戏剧导演,米勒在排练中不断地、耐心地引导演员不要一心想着如何才能“演得像美国人”,更不应通过戴假发、化妆等外貌的模仿来给观众造成美国人假象,他认为这种外表模仿的结果将是灾难性的。他直截了当地说:“我要跟大家谈的第一件事就是,如何才能演得像美国人。答案再简单不过,我恳求大家努力相信我说的话,那就是:坚决不要尝试扮演美国人。”(8页)他不断启发演员从人类的共同性、普遍性的人性动机与价值判断来打破社会的和文化的隔阂,同时不断启发演员在中国文化语境中寻找对等的、甚至是更为精彩的语言表达和舞台效果,力图让威利一家和他们面对的世界中国化,最大限度地激起中国观众“人同此心”的真实共鸣。这也是他对中国观众的期待,同时把这种期待上升到精神价值的层面:“他们应当尽可能近距离地吸收这出戏,把它作为一种人生经验,丰富自己对世界的认识。我总是认为,文化的作用不是使人们捍卫自己的文化免受其他文化的影响,而是让人们品味核心的共通之处。”(257页)这是从戏剧的创作、排练、演出和观赏中提炼出来的文化交流价值观,是我们得以跨越民族、文化、语言等障碍的根本原因。

当然,中国化表演的基础应该是演员内心对人物的准确理解和把握。米勒一直担心的是中国演员和观众能否和如何理解威利,担心这场演出会一败涂地,因为威利·洛曼来自一个雄心勃勃的商业帝国、一个害着成功热病的社会,而中国的绝大多数中国人接受的都是社会主义价值观,与威利的追求完全不同。(8页)米勒费了很大的力气才让中国演员相信比夫虽然坚决反对威利追求金钱,但他并不是在谈论政治,而只是从个人经验出发所持的立场。这是一个很重要的认知区别,虽然看起来反对的是同样的东西,但是出发点却并不相同。更有意思的是米勒说,“对中国人来说,比夫更像是旧时的红卫兵,拒绝威利提倡的出人头地。”(2 页)威利的梦想与悲剧人生对于今天的中国人来说不但并不陌生,而且早已“青出于蓝”。假如今天我们有一部土生土长的中国人自己创作的《推销员阿强之梦和他的死亡》,由一位中国导演到百老汇指导美国演员排练和上演,中国导演是否也会有同样的、甚至是更大的忧虑呢——今天的美国人会如何理解阿强的成功热病和他的发财梦、竞争梦与跨国梦呢?

虽然米勒对中国的实际知识极为有限,但是他的感觉之敏锐和观察力之强在书中不断表露出来。比如关于北京的副食品的供应,我不知道他说鸡蛋不限量供应、但牛奶还要凭卡供应的事情是否准确, 起码说明他的观察目光很锐利。米勒的鼻子和他的眼睛同样敏锐,到人艺的第一天他就发现有股厕所的臭味,只有到了会议室或是排练厅才闻不到(6页);走在北京的街道上,他发现每个街区都有散发着强烈臭味的公共厕所——即使在黑暗里,人们也能凭着嗅觉找到它们。(71页)更好玩的是,当1978年米勒首次访问中国的时候,他感觉在公共场合里夫妻没有拉着手的;但这次来却发现“现在发生的事同样耐人寻味:美国使馆前的一片灌木被清理了,据说它会引起不正当的行为。”(30页)正是这些生活细节构成了我们的改革开放史的微观层面。

米勒对于中国政治的敏感既来自他的作家本能,也源自他内心坚定的自由主义价值观。刚到北京,他能够从演员们在交谈中发出的笑声感觉到对变化的新奇感、以笑声挑战过去的教条以及因此而产生的紧张感(10—11页)。当英若诚说剧院服装组最善于制作20世纪40年代的西式服装,自那之后所有一切都关闭了,米勒就想到“这就是革命的实质,不只60年代中期开始的‘文革’是如此”。并马上想到他写这出戏刚好是在1949年,那种连续性刚好被切断。“这种巧合带有宿命的味道,有点不可思议。”(11页)在讨论中国艺术评论的缺席的时候,他说“我将之归因于中国的制度。这是一个三角型的结构,权力从顶端向下传递,而非从宽广的底边向窄小的顶端传递”。(168页) 他对中国文艺界看待揭露与赞扬的双重标准的批评更是一针见血:“大体上而言,你们崇尚的西方戏剧反映的都是异见者的情绪。你们对自己的作家的要求却是:只能赞颂生活,不能怀疑生活。到头来,你们在断送引进重要外国作品的未来。艺术家是异见者——显然,他们非如此不可。”(191页)米勒在与演员、记者、知识分子的各种接触中感到“整个过程压抑、可笑,又令人同情。我再一次想起种种欢迎我或让我发言的知识分子聚会,气氛总是一律的温和与顺从。总是有记者、学者乃至话剧导演来问我‘这出戏的寓意是什么’,其重复如同鹦鹉学舌,已经到了滑稽的地步。我不禁猜想:也许多年来的禁锢已经让他们提不出关于作品的其他问题了;也许他们被禁止以任何个人的方式思考,接受或认识一部作品的内在力量。在此背景下,《推销员之死》就成了打破那种思维模式的一记重锤——我甚至已经在他们身上看到了变化。”(207 页)的确非常准确和深刻,在不太经意之中说出了《推销员之死》在中国公演的最深刻的意义。一位研究美国文学的中国教授在讨论中认为中国的情况不能跟其他国家相比,中国人只对生存感兴趣,对米勒提到的真实不感兴趣。文学必须有助于他们的生存。米勒明白他的意思,“人们被困在黑屋子里,转来转去,想要找到通到外面的出口。政治规制总是不允许敞开这样一扇门,而艺术就是寻找这样一扇门的许可证。”这场讨论让米勒知道“一场辩论正在中国广泛地展开:是人应当适应于某种制度,还是一个制度的核心应当是人?(192—193页)到了这里,如果我们重温米勒在前面说过的那句话——“本书的记录只是惊鸿一瞥,反映了一些平常中国人的心境;从某种意义上说,他们也是我们这个时代的悲剧中的演员。”——我们应如何重新认识在时代悲剧中的美国导演和他的中国演员?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司