- +1

方钦︱教宗子午线谜案

楔子

首先,我要对那些因为被标题误导而点进来的读者说声抱歉:这不是一篇推理小说,这是一篇又双叒叕“批判”经济学家的水文。

这次要评论的书有三本:《暴力与社会秩序:诠释有文字记载的人类历史的一个概念性框架》(格致出版社,2013年)《国家为什么会失败》(湖南科学技术出版社,2016年)《大裂变:中世纪贸易制度比较和西方的兴起》(中信出版社,2008年,按照中信社的惯常操作,书名原文为Institutions and the Path to the Modern Economy,直译应为“制度与现代经济之路”)。

三本书皆尝试建构起一套有关人类社会长时间段、大范围历史变迁过程的理论分析框架,而书中提出的主要观点目前已成为该研究领域的三种代表性解释,分别是:诺思(Douglass C. North)等人提出的“暴力与社会秩序”理论;阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)等人提出的“汲取性制度”(extractive institutions)和“包容性制度”(inclusive institutions)的制度二分论;以及格雷夫(Avner Greif)的“整合的制度分析”(an integrative approach to institutions)。

而我在这篇小文中想说的就是:上述三种解释都是有问题的。

之前我已经说过,目前经济学制度分析的发展趋势应当抛弃以“科斯定理”和“交易成本”为核心的、制度工具论式的研究模式,而上述三种理论恰好就是制度工具论的典型范例。所以借由对这三种理论框架缺陷的分析,我想说明我所理解的制度解释应当是怎样的,或者至少可能是怎样的。

案发现场

对当下主流的经济史研究(本文中所指的“经济史”皆为经济学科内的经济史研究,而非针对历史学科领域的经济史研究)来说,迄今为止人类历史上只有一件事是重要的,那就是“工业革命”(Industrial Revolution)。为什么?只消用克拉克(Gregory Clark)的一幅图就可以说明。

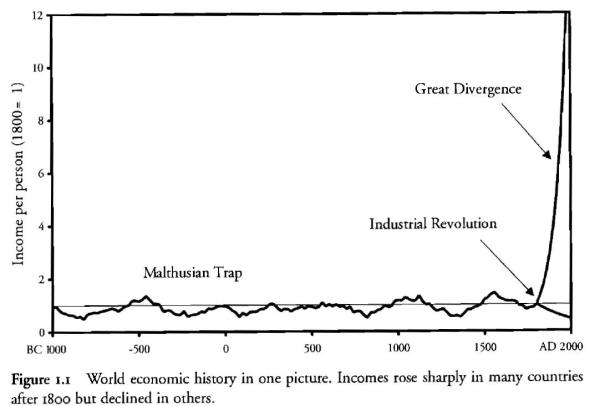

图一:人类社会人均收入变化趋势(图片来源:Clark, Gregory, 2007, A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World, Princeton: Princeton University Press, p. 2;中译本见克拉克:《应该读点经济史》,中信出版社,2009年)

这是一幅描述人类社会从公元前1000年到公元2000年之间人均收入的变化趋势图。从图中我们可以看到,以人均收入来衡量,三千年来人类世界真正的转折点出现于1800年前后,也就是图中“工业革命”发生的时间点。

十九世纪之前,人均收入的总体变化呈现出波浪状的周期性起伏模式。如果说人均收入反映出社会的发展程度,那么该变化趋势也就意味着人类社会长期处于从繁荣到衰退,从衰退到萧条,从萧条到复苏,从复苏再到繁荣,这样一个周而复始的过程。这就是“马尔萨斯陷阱”(Malthusian trap),其经济学含义是,在工业革命发生之前,人口是制约人类社会发展最为关键的变量:经济繁荣,人口增加,但是人口增长一旦超过物质资料的增长,就会导致人均收入下降,进而阻碍社会发展;当人均收入低于“生存水平线”(通常指的是社会中个人生存所需的必要物质资料水平)时,就会出现战争、瘟疫等天灾人祸,社会衰退,人口锐减;人口减少反过来又会使得人均收入上升,当人均收入上升到“生存水平线”之上时,社会又会再度繁荣。

而“工业革命”的重要性就在于该时期人类社会的发展最终摆脱了人口因素的制约,使得长期经济增长、社会繁荣成为可能。“工业革命”之后,世界上一部分地区(在当时主要是西欧)实现了人均收入的大幅度、长时间段提高,而其他地区仍陷于停滞状态,这就是“大分流”(the Great Divergence)。

如何解释“工业革命”或者“大分流”——它的出现、发展以及影响,成为当代经济学,特别是新经济史学和制度经济学最为关注的热点论题之一。为此经济学家提出了大量理论:从早年侧重于劳动、资本、土地等传统经济增长变量的解释,到关注技术进步问题,再到最近几十年流行的制度和文化理论,不一而足。

严格来说,经济学界的“工业革命”或者说“大分流”问题,本质上就是史学界冠以“资本主义兴起”“现代世界崛起”或者“李约瑟难题”之名的研究论题。但是与史学界不同,经济学界对于该问题的研究往往聚焦于十九世纪前后这一特定时间段,最早不会早于十七世纪,即1688年(英国“光荣革命”)前后。

按照史学界的一般观点,1500年前后是一个分界点,划分了前现代世界和现代世界。可是为何经济学家有关现代世界兴起的解释往往会忽略十七世纪之前的历史,或者认为十六世纪到十七世纪这一百年不重要呢?

我不能断言是谁引发了如此独特的研究品味,最大“嫌疑人”可能就是诺思,在他和托马斯(Robert P. Thomas)合著的《西方世界的兴起》(The Rise of the Western World, 1973)一书中,分别考察了人口、价格、商业、市场和组织效率,最后得出结论认为现代世界在这最初的一百年间没有发生什么质的变化,真正的变化是出现于十七世纪之后(参见该书第九章)。其后有着历史学和经济学双料教授头衔的兰德斯(David S. Landes)在其颇有影响力的《国富国穷》(The Wealth and Poverty of Nations: Why Some are So Rich and Some So Poor, 1998)一书中也持大体相近的观点。在他看来,当欧洲迈入现代世界大门之时,扮演最为重要角色的两个国家——葡萄牙和西班牙,本质上仍然是旧时代的产物,它们受制于落后的国家模式和陈腐的宗教情结,因而无法与十七世纪之后崛起的英国、荷兰、法国相抗争,而后者才是现代国家的代表(参见该书第六至九章)。

然而事实真的是如此吗?

我的基本观点是:1500年前后的一百年是最为关键的百年。文艺复兴、宗教改革、地中海争霸、世界性殖民帝国建立、民族国家兴起,所有这一切共同型构出我们身处的这个现代文明的基本结构,而这些事件相继发生并相互影响的关键时间节点,就是十六世纪。不了解这百年间发生的事件,特别是葡萄牙、西班牙以及奥斯曼土耳其这三个作为主角的国家之行动和影响,我们根本无法解释之后荷兰、英国和法国的兴起,工业革命的出现,以及现代政治、经济和文化模式的基本特征。

简言之,1500年前后的世界格局构成了“工业革命”的历史背景。所以请允许我先勾勒出这百年间重要的史实(尽管我忽略了很多历史事件),即“案发现场”。

1453年,君士坦丁堡陷落;

1487年,葡萄牙人迪亚士(Bartolomeu Dias)发现好望角;

1492年,西班牙天主教二王——卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世(Isabel I la Católica)和阿拉贡的费迪南二世(Fernando II de Aragón el Católico)——征服格拉纳达,将穆斯林彻底驱逐出西欧;同年,热那亚人哥伦布(Cristoforo Colombo)在伊莎贝拉一世的资助下达到巴哈马群岛;

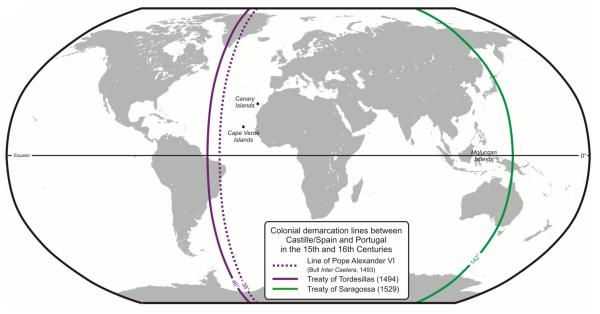

1494年,西班牙和葡萄牙划定“教宗子午线”;

1498年,达·伽马(Vasco da Gama)到达印度;

1500年,葡萄牙人发现巴西;

1501年,宗奇奥海战,威尼斯帝国没落;

1511年,葡萄牙人攻占马六甲,第一个世界性殖民帝国建立;

1512年,葡萄牙人找到香料群岛;

1513年,西班牙皮萨罗(Francisco Pizarro)等人穿越巴拿马地峡,发现太平洋;同年,葡萄牙人到达中国;

1517年,《九十五条论纲》公布;

1519年,葡萄牙人麦哲伦(Fernão de Magalhães)在西班牙资助下开始环球航行;

1521年,西班牙人科尔特斯(Hernán Cortés)征服阿兹特克帝国;同年,苏莱曼一世(Suleiman I)入侵罗德岛,开启了奥斯曼土耳其和西班牙之间长达六十年的地中海角逐;

1522年,麦哲伦船队中的一艘船回到西班牙,完成环球航行;

1523年,罗德岛陷落,十字军东征成为历史;

1532年,皮萨罗入侵印加帝国,俘虏君主阿塔瓦尔帕(Atahualpa),将获取的巨额赎金运回西班牙;

1535年,查理五世(Charles V)征服突尼斯;

1543年,葡萄牙与日本发生接触;

1557年,葡萄牙在澳门建立永久定居点;

1559年,杰尔巴岛海战,西班牙惨败,奥斯曼土耳其掌控地中海东部;

1565年,马耳他之战,土耳其惨败,征服地中海计划失败;

1571年,法玛古斯塔陷落,土耳其占领塞浦路斯;同年,勒班陀海战,土耳其惨败;

1572年,印加帝国最后一位君主被处死;

1580年,三王战争失利,葡萄牙国王失踪,继承人之争后被“并入”西班牙;同年,西班牙和土耳其签订和约,划分地中海利益格局,三个国家均走向衰败……

在这一连串令人眼花缭乱的事件中,最引起我注意的,不是地理大发现,不是宗教改革,也不是地中海争霸,而是“教宗子午线”(Papal Line of Demarcation,图二),即“托尔德西里亚斯条约”(Treaty of Tordesillas)。这是人类史上第一次瓜分世界利益的行动,由当时的教宗亚历山大六世(Pope Alexander VI)主持调解,葡萄牙和西班牙两国签订的协议。根据该协议,西班牙探索并获得“教宗子午线”以西新发现的世界的利益;葡萄牙探索并获得“教宗子午线”以东新发现的世界的利益。

如果仔细考量,这一事件中充满了令人匪夷所思的细节。首先,为何是葡萄牙和西班牙,为何不是经济学家津津乐道的英国、法国?其实英国、法国不是不知道该条约,但是他们对该条约无动于衷,甚至还颇有些嘲讽的态度。不仅如此,当时作为地中海经济领头羊的意大利北部城邦亦对此没有反应。就像史料中描述的情景,当达·伽马自豪地登上印度土地时,他遇见的不是陌生的异邦人,而是熟悉的突尼斯人,他听到的第一个问题竟然是:“卡斯蒂利亚国王、法兰西国王或威尼斯领主怎么没有派人到这里来?”确实,为什么是葡萄牙首当其冲,参与世界利益瓜分的行动呢?其次,葡萄牙探索的印度洋沿岸地区对北非、埃及和近东地区的穆斯林国家来说不仅知晓,而且早已经营了一千年之久,但是为何从未诞生过“教宗子午线”这样古怪的协议,也未出现之后西欧国家的贸易和殖民模式(穆斯林在非洲也有殖民地,属于前现代世界的殖民模式)?最后,也是最关键的,对于签订协议时的葡萄牙和西班牙来说,他们已知的世界是怎样的呢?

图三就是确立“教宗子午线”时欧洲人所知的世界,由马提勒斯于1489至1491年绘制,其中亚洲地区的形状还是来自于公元一世纪的托勒密地图。请注意地图中左下角的非洲末端,大西洋与印度洋相通,那是在迪亚士发现好望角之后匆匆修改的。

图四:毛罗修士的世界地图(地图方位:南上北下;资料来源:Falchetta, Piero, 2006, Fra Mauro's World Map, Turnhout: Brepols Publishers)

图四是大约在1448-1459年由威尼斯的毛罗修士(Fra Mauro)制作的世界地图,其中汇集了中世纪欧洲人所能获知的几乎全部有关世界地理的知识。地图四角上有红蓝墨水记载的文字评论,表明毛罗地图绘制的主要依据是马可·波罗等人的旅行口述,以及葡萄牙人在非洲沿岸的航海探索。请注意地图十二点方位非洲大陆的末端,毛罗特别画出了一条由欧洲通往印度的水道,他的证据是古希腊学者斯特拉波(Strabo)曾经有过记述。

可以说,差不多是在两眼一抹黑的情况下,两个被排斥在欧洲核心竞争圈的国家(西班牙一直要到查理五世继承了神圣罗马帝国的衣钵后,才正式加入了欧洲腹地的竞争),签订了这么一纸协议。然而正是这份协议,塑造了现代世界的利益格局(图五)。

所以我认为“教宗子午线”很重要,围绕这一事件,十六世纪前后发生的一系列史实构成了一桩“谜案”,一桩能够使绝大部分解释制度变迁的现有经济学理论失效的“谜案”。

经济学家之“死”

现在我们尝试应用本文开篇提及的三种理论来解读十六世纪。

首先是诺思等人的“暴力与社会秩序”理论。该理论的核心观点为人类社会的发展是从“权利限制秩序”(the limited access order)向“权利开放秩序”(the open access order)转变的过程。“权利限制秩序”包含五个特征:(一)经济增长缓慢且容易受到冲击;(二)政治未获被统治者的普遍认同;(三)社会组织的数量相对较少;(四)政府较小并且较集权;(五)主要的社会关系是沿着人际关系这条线路展开的,包括特权、社会等级、法律实施上的不平等、产权缺乏保障,以及一种普遍的观念:人并非是生而平等的。“权利开放秩序”的特征则是:(一)政治和经济的发展;(二)在经济中负增长出现得较少;(三)存在着大量组织的、丰富而充满活力的公民社会;(四)庞大的、较为分权的政府;(五)普及的非人际关系化的社会关系,包括法治、产权保护、公正和平等——即平等对待所有人的一切方面。(参见《暴力与社会秩序》,14页)

让我们暂且忽略书中令人心生疑窦的史实解读,仅依据上述特征进行考察。第一,经济方面,其实欧洲中世纪盛期(十一至十三世纪),大部分欧洲腹地国家都经历过经济增长。至于说增长速度快慢、规模大小只能是相对而言,如果以前现代世界的标准来衡量,这一时期的经济增长质量并不差,而且多数国家也能够在一定程度上应对战争、瘟疫、饥荒等外部冲击。第二,政治和社会组织,意大利北部城邦国家就存在大量社会组织,佛罗伦萨政府就是由二十一个行业协会所组成(尽管到了后期发生了分化)。但最为特殊的还是奥斯曼土耳其,其行政治理的特色就是吸纳异族改宗者——他们原本的身份是奴隶——加入统治精英阶层,是不是“庞大的、较为分权的政府”“非人际关系化的社会关系”?然而这种有意为之的社会流动性却是苏丹权威的保障,因为这些新贵精英对既有贵族形成了强有力的制约。最后,诺思最为看重的制度安排,法治、产权、司法平等,所有这些实际上都发源于中世纪的“权利限制秩序”,而非现代世界的产物;它们是“权利开放秩序”的必要条件,却非充分条件。

所以,以诺思的理论来衡量,十四世纪的威尼斯,一个垄断地中海贸易的海洋帝国,经历过差不多二百年左右的长期经济增长,保持国内商人之间非人际关系化以及维护严正的司法机关,算不算“权利开放秩序”的国家?

然后再来审视阿西莫格鲁的制度二分论。作为当下最为耀眼的学术明星之一,阿西莫格鲁论文中的史实错误也跟天上的繁星一般,不可胜数。不过让我们还是暂时聚焦于他的理论框架。阿西莫格鲁是典型的科研实用主义者,轻概念重技术,因为对他而言概念只不过是工具,可以根据研究的目的而随意更改(该观点写于他的《制度与发展的政治经济学讲义》第一章)。所以在《国家为什么会失败》中他从来没有定义过什么是“汲取性制度”,什么又是“包容性制度”,只是挑选了一些特定的史料来描述这两个词汇。不过大体而言,所谓“汲取性制度”包含“汲取性的经济制度”和“汲取性的政治制度”;“包容性制度”包含“包容性的经济制度”和“包容性的政治制度”。包容性的经济制度“要求社会上所有的人都有可靠的财产权和经济机会,而不仅仅是精英阶层”,反之就是汲取性的经济制度;“我们把足够集权和多元化的政治制度称作包容性政治制度”,反之就是“汲取性政治制度”。(参见《国家为什么会失败》,52、56页)

和诺思的理论相比较,阿西莫格鲁的最大不同之处在于:(一)他没有明确界定什么是“可靠的”财产权和经济机会,“法治”或许是其中的备选项,但显然不是唯一的选项;(二)他将“集权”和“多元化”并列为包容性政治制度的两大特点,而在诺斯看来,“集权”属于前现代的政治秩序。两人相同之处在于都认为“汲取性制度”“权利限制秩序”下的经济增长是不可持续的。

由于阿西莫格鲁缺乏严谨的定义,我们很难将他的理论和史实相互印证(相反他却可以“择取”理论来附和自己的实证研究,这是阿西莫格鲁论文制作的不二法门),但是我们仍旧可以借由他在书中随意列举的例子提出质疑。

例如他将1688年光荣革命之后的英国作为“集权和多元化”的范例,“1688年之后,国家开始更多地依赖人才而不再那么依赖政府人员,发展出了一套管理国家的强有力的基础设施”(143页)。不清楚阿西莫格鲁如何理解“人才”和“政府人员”的。英国确实在十七世纪有过人才选拔机制的改革(从海军部门开始),举荐制改成了文官制(即现今的公务员制度)。虽说贵族举荐出来的不一定是“人才”,但文官制肯定是标准的“政府人员”。英国“管理国家的强有力的基础设施”正是这套公务员体系下的科层制行政官僚系统,何来“依赖人才”之说?

西班牙则是阿西莫格鲁笔下“汲取性制度”的代表。在他看来,专制主义是制约西班牙经济进步和制度变迁的关键因素,“发现美洲大陆后,伊莎贝拉和费迪南通过塞维利亚的商人行会控制新殖民地与西班牙之间的所有贸易往来,并确保王室获得其美洲财富的应有份额”(160页)。阿西莫格鲁的这段描述颇为模棱两可,既然西班牙是“专制的”,为何不是王室直接参与贸易——当时的威尼斯和葡萄牙都是如此,而是要通过商人行会呢?

十六世纪的西班牙作为神圣罗马帝国的核心部分,王室的战略重心其实不在新大陆,而在欧洲。所以当时西班牙王室对美洲殖民地开发采取了一种颇为“宽容的”方式——私人公司(compañía)。私人成立公司,和西班牙王室签订分成合约,公司征服的土地主权归国王,所获利益则与王室分成;由于当时大多数行业都依附于自己的行会,这些私人公司自然也是商人行会的一员:这才是阿西莫格鲁这句话背后真实发生的故事。和大多数经济学实证文献中有目的地处理数据一样,阿西莫格鲁在有选择性地叙述史实。

显然,仅就西班牙征服美洲的过程本身来讲很难证明其属于“汲取性制度”。而且由于西班牙国内阶层固化,流动性极低,新大陆的拓殖活动反而给予平民阶层社会晋升的途径。“征服”美洲的西班牙人既不是贵族也不是职业军人,而是一群为了寻找更多生活机遇而甘愿冒险的农民、手艺人、水手、律师、公证人以及神职人员;他们不代表国王,只代表自己的利益,“征服者实际上并不是千里之外的西班牙国王雇佣的士兵或使者,而是一种新型的资本主义风险投资的自主参与者,简言之,他们就是穿着铠甲的创业者”(《印加帝国的末日》,社会科学文献出版社,2017年,26页)。这难道不是“权利开放秩序”,不是“包容性制度”吗?

最后是格雷夫的理论。和前二者相比,他的理论体系比较特殊,不仅因为所谓“整合的制度”包含了一系列概念(信念、规范、组织),还因为他的方法不属于正统的新制度经济学理路。格雷夫使用博弈论工具处理史料,进行历史比较制度分析。这项工作横跨数个学科领域,再加上格雷夫的“独门秘笈”——极为冷僻的马格里布商人(the Maghribi Traders)的合同档案材料,所以很难让人找出破绽。不得不承认,我自己就被他蒙了十年。直到他的研究发表差不多二十年后才有史学家重新检阅这批档案,指出其中的释读问题。格雷夫其实也是为了匹配自己的理论而有选择性地利用史料,只是做得更加隐蔽。

格雷夫有关马格里布商人和热那亚商人的比较研究中所犯的错误,有兴趣的读者可以参阅爱德华兹(Jeremy Edwards)和奥格尔维(Sheilagh Ogilvie)的论文《合约执行、制度和社会资本:重新评价马格里布商人》(“Contract Enforcement, Institutions, and Social Capital: the Maghribi Traders Reappraised”,刊于《经济史评论》,2012年六十五卷第二期,421-444页)。其中涉及比较专业性的问题,本文不再赘述。大致结论就是格雷夫对马格里布商人合同档案的翻译和解释是有问题的,从合同文本来看,马格里布商人和热那亚商人相似,遵循规则而非人际关系,他们也和“陌生人”——即非马格里布商人——进行交易,属于“impersonal exchange”(非基于身份关系的交易)。格雷夫对此文做过回应(同一期杂志,445-469页),只是反驳显得有些无力,他强调史学家太重视材料而忽视了如何用理论——也就是他的“文化信念”概念——来解读材料。

格雷夫后期有关热那亚和威尼斯的比较研究则问题更多。他认为热那亚无法胜过威尼斯的主要原因是组织失败,即“自我衰败的执政官(podesteria)制度”(参见《大裂变》,第八章)。执政官制度本质上是贵族之间的家族竞争,热那亚的统治权一直由多里亚(Doria)、斯皮诺拉(Spinola)、菲耶斯基(Fieschi)和格里马尔迪(Grimaldi)四大家族轮流把持。四大家族通常会两两联合相互竞争,但从未出现过共同执政的情形。这套机制好坏优劣很难定性,从好的方面来看,可以说是政治竞争、权力制衡;而坏的方面,就是其仍然属于前现代的家族治理模式。但有一点是可以肯定的,贵族之间的权力争夺使得热那亚人在海外贸易中基本只能依靠自身能力,不能指望国家扶持。所以热那亚商人体现出强烈的个人主义倾向和自由冒险精神,也就是格雷夫早年所言的、不同于马格里布商人的“文化信念”。这原本属于热那亚的优点,然而在同威尼斯的比较中,反倒成了缺点。

那么威尼斯又是什么样的模式呢?简单来说,就是“举国体制”。威尼斯人以经营企业的方式管理国家,整个威尼斯就是一个超级国企,威尼斯商人是代表城邦而非个人去从事海外贸易的,同时城邦也为保障贸易的顺利进行而提供全力支持。所以当一艘艘热那亚人的商船在地中海横冲直撞、追求个人利益的时候,威尼斯则是整齐划一地以国家船队的形式(通常配备护航舰队)按照指定时间、指定地点扬帆远航,以指定的价格,进行指定的货物交易。如果哪一艘船没有按预定计划完成航海任务,按照威尼斯法律属于重罪(无论船长是不是贵族,也不论延误的原因是天灾还是人祸)。

威尼斯的制度也很难简单地说是好是坏,但打仗时候面对无组织无纪律的热那亚人肯定是有优势的,因而1380年热那亚围攻威尼斯的战役以失败告终,威尼斯得以称霸地中海。不过以此断言热那亚的制度是“自我衰败”,威尼斯的制度是“自我增强”,则过于勉强。因为当1501年威尼斯败于奥斯曼土耳其的时候,是否能说土耳其的制度才是真正“自我增强”?

其实威尼斯是用来检验三派制度分析理论的最佳试金石(此时我的脑海里仿佛浮现出日本漫画里中二病发作的场景):对于诺思而言,“小而集权”的威尼斯显然代表落后的“权利限制秩序”;到格雷夫这里,威尼斯作为中世纪的地中海霸主当然是“自我增强”的“信念”“规范”和“组织”之整合制度的体现;换作阿西莫格鲁,不用揣测,他的书中写得很清楚,当威尼斯强盛的时候它是“包容性制度”,当它衰败的时候就是“汲取性制度”,至于威尼斯到底怎么会从“包容”转向“汲取”的,威尼斯人自己肯定不知道。

阿里阿德涅的线团

啰嗦到这里,很多读者肯定想问:你批驳了这么多著名学者的观点,那你自己的观点呢?

的确,此时的我很想像那位一年级小学生那样伸出一个指头,大声说:真相只有一个!

但是我说不出口。

我想我能够说的只是:经济学制度分析应当拒绝那种“贴标签”式的研究,倘若我们真地想要理解这个真实世界的话。

真实世界从来都不是黑白分明的,“哪种文明先进、哪种文明落后”“哪个国家富强、哪个国家贫弱”“哪种制度持存、哪种制度崩溃”,这些二分法没有任何意义。还不如问:“假如英国人先到达印度,现代世界会变成什么样子?”有学者会立刻指出:“历史不能假设!”没错,既然历史不能假设,那么经济学这类研究强行把十六世纪的葡萄牙、西班牙和十七世纪的法国、英国凑到一块“关公战秦琼”式的论证又有何道理呢?当葡萄牙人和西班牙人在探索新世界的时候,英国人和法国人却忙着暗中勾结土耳其搞“窝里斗”,这样的行径又有何“现代性”可言呢?

真正的问题是:1500年的世界究竟发生了什么?

对威尼斯而言,一方面由于客观环境的限制,潟湖资源贫乏,亚得里亚海也不是什么温柔乡,要想在这片险恶之地谋生,必须依靠集体的力量;另一方面则是威尼斯特有的宗教实用主义,这点从其偷盗圣马可遗骸(圣马可被奉为威尼斯的主保圣人),以及数百年间和罗马教宗反复博弈的过程中就可窥得端倪。主客观因素相结合,将威尼斯引向了意大利北部城邦所罕见的国家主义行为模式。反过来,这种国家主义情节又进一步加强了威尼斯的文化特质。作为商业帝国,威尼斯的商业创新和冒险精神不如热那亚,风险投资意识也不及后来的佛罗伦萨。所以尽管威尼斯对亚洲和印度洋的了解远胜于同时代的欧洲人;他们也拥有当时最好的航海技术(葡萄牙人远洋舰船的制造就依赖于威尼斯人),可是1500年之后,当热那亚人登上葡萄牙的商船,佛罗伦萨人投资葡萄牙的远洋贸易时,威尼斯人能想到的最好策略,是帮助马穆鲁克苏丹国建造战船,去印度洋阻击葡萄牙人。这看似不合常理,却是威尼斯在既定行为模式下成本最小的策略。

作为对比,葡萄牙远征印度时也采取了国家主义模式。因为它面临和威尼斯相似的地理环境、人口和资源约束,作为一个地处欧洲边陲,全国人口差不多只有当时北京城规模的小国,只有“举国体制”才能支撑起这样的远征(在这百年间,葡萄牙远洋商队的人员和船只损失比例接近百分之五十)。但是葡萄牙也有威尼斯不具备的条件,经过差不多七百年之久的“收复失地运动”(Reconquista)的血腥洗礼,一来葡萄牙国内聚集了大批贵族——即“武士阶层”,二来孕育出近乎偏执的宗教热忱。对于这样一群的充满圣战情愫的武士来说,没有异教徒可战的唯一结果就是内乱,而解决之道只能是向外扩张。所以葡萄牙王室从1415年开始就尝试海外战略。可是在面对西班牙、法国这些强邻的阻挡下,最优选择只能是地中海以外的世界,第一站就是北非的休达。到了十五世纪末期,葡萄牙已经积累了丰富的远洋航海经验,同时渴望参与十字军东征的梦想从未泯灭。在这一系列主客观因素的作用之下,才有了“教宗子午线”,才铸就了葡萄牙特有的行为模式:个人英雄主义和国家主义混同。

英国也可作如是解释。自十三世纪以来英国长期困于国内贵族与国王的斗争、以及国外与法国的竞争(诺曼征服之后英国大批贵族皆来自法国,对法国领地主权的索取是英法矛盾的焦点),所以理查一世(Richard I)之后英国就极少参与东方基督徒和异教徒之间的混战,而偏安一隅的地理位置也能令其暂时免于此类威胁。贵族之间常年的残酷竞争培育出了一套权力约束机制,这套独特的制度安排为之后英国在现代世界的崛起奠定了基础。但1500年时的英国无论是国家治理能力还是经济发展程度都难以和葡萄牙、西班牙匹敌。1592年英国俘获了一艘葡萄牙商船,船上货物的价值相当于当时英国王室半年的财政收入。直到这时,因循守旧的英国人才开始将目光转向海外。

与此同时,无论是葡萄牙还是西班牙,乃至奥斯曼土耳其,都已达到了其国家能力的极限。葡萄牙人口因素的负面影响越来越严重,同时个人英雄主义也开始显现恶果,三王战争中葡萄牙国王率先冲锋陷阵,结果消失不见,没有直系继承人的王国直接被并入西班牙;而西班牙和奥斯曼土耳其则在地中海争霸中两败俱伤,即便是从美洲源源不断而来的白银和不断扩大的亚非领土也挽救不了这两个国家的颓势。

人类社会的历史发展就是偶然中的必然,即在一系列主客观因素的综合作用下(偶然),引致的一般化的行为模式(必然)。所以我的结论是经济学制度分析应当放弃那种建构理论框架,然后削足适履,有选择性的填充材料(数据)的研究模式,转向对于制度变迁的一般行为模式的考察;核心问题不是寻找那些起决定作用的制度变量,而是探究行动过程中各个要素之间的逻辑关系:我称之为“制度行为主义”。

社会制度的演变是社会中每个行动主体共同促成的结果。而作为行动主体,无论是个人、组织还是国家,都有其目标函数和约束条件。主客观因素构成了社会行动的约束条件,既有的社会制度决定了其在特定约束条件下的可能行动(策略选择);反过来,已有的行动(历史经验)又改变着社会的制度,促使其有可能突破既有约束条件的限制(技术进步或是观念变革),这是一个永无止境的互动演化过程。

因此“开放秩序”“包容制度”“自我增强的制度”都不是凭空而来的,英国并非天生就代表先进制度——即便是“大宪章”之后对国王权力的约束也不能保障、更不能决定其一定会在十八世纪崛起。关键的问题是,塑造英国特质的那些主客观条件注定它不会在1500年之初便涉足新世界的探索;而铸就西班牙的那些主客观因素也注定它不仅要踏上美洲的土地,还要与当时西方最强大的权力机器——土耳其——角逐地中海。而到了十七世纪时,这些国家的所作所为已经改变了相应的主客观因素,它们原有的行为模式所产生的效果也随之变化,这才使得西班牙在达到其能力极限之后难以为继,而英国却获得了发展机遇。

但即便如此,历史仍然不能飞跃。英国在探索新世界之初实际上沿用了西班牙模式——私人公司,并且在相当长的一段时间内它仍然摆脱不了西班牙的困扰。“无敌舰队”的案例——即格瑞福兰海战(Battle of Gravelines)——不能代表西班牙的失败,许多经济学家或许忘了,仅仅在无敌舰队覆没之后的第二年,英国海军差不多相同规模的舰队也被西班牙击溃,这就是德雷克·诺里斯远征(Drake-Norris Expedition)。所以英国的崛起还需要考量更多的因素,特别是各种因素之间的相互影响,魔鬼隐藏在历史的细节中。

上述研究模式在史学界早已有学者尝试过,只是在经济学界仍不多见。最后要特别指出的是其中“主观因素”的重要性,这往往是被当代学者所忽视的一方面。就像十字军东征的源起,大多数学者归结为政治、经济等客观因素,然而赖利-史密斯(Jonathan Riley-Smith)在仔细考察了所有这些因素之后发现均无法与史实相符。“当你排除了其他所有可能性,剩下的不管有多么的不可能,那都是真相”,赖利-史密斯最终以福尔摩斯式的推理,将十字军东征的原因归结为宗教理想主义情结(《十字军史》,商务印书馆,2016年,31页)。类似的方式也可适用于葡萄牙和西班牙。葡萄牙国王对印度海军上将下达的古怪命令——找到施洗约翰的东方基督教国度、封锁穆斯林通往印度洋的海路、收复耶路撒冷;西班牙征服者攻击美洲原住民之前特殊的传达《圣经》的仪式——要求他们皈依基督教。这些看似毫无意义的行动却恰恰反映出葡萄牙和西班牙行为模式中浓厚的信仰导向。作为对比,后世英国和法国的行为则更多地显露出世俗主义倾向。这种观念差异或许是解开英国崛起之谜的一把钥匙,如同韦伯当年所做的那样。

这也是个危险的世界。为了躲开它的魔法和巫术,我们必须事先弄清这些隐蔽的、往往无声无息的巨大水流,而长时间的观察才能揭示它们的流向。引起轰动的事件往往只是这些宽阔的命运的瞬间和表象,而且只能用这些命运予以解释。(《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》(第一卷),商务印书馆,1996年,第10页)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司