- +1

专访权威农村问题专家陈锡文:我与中国农村50年(连载②)

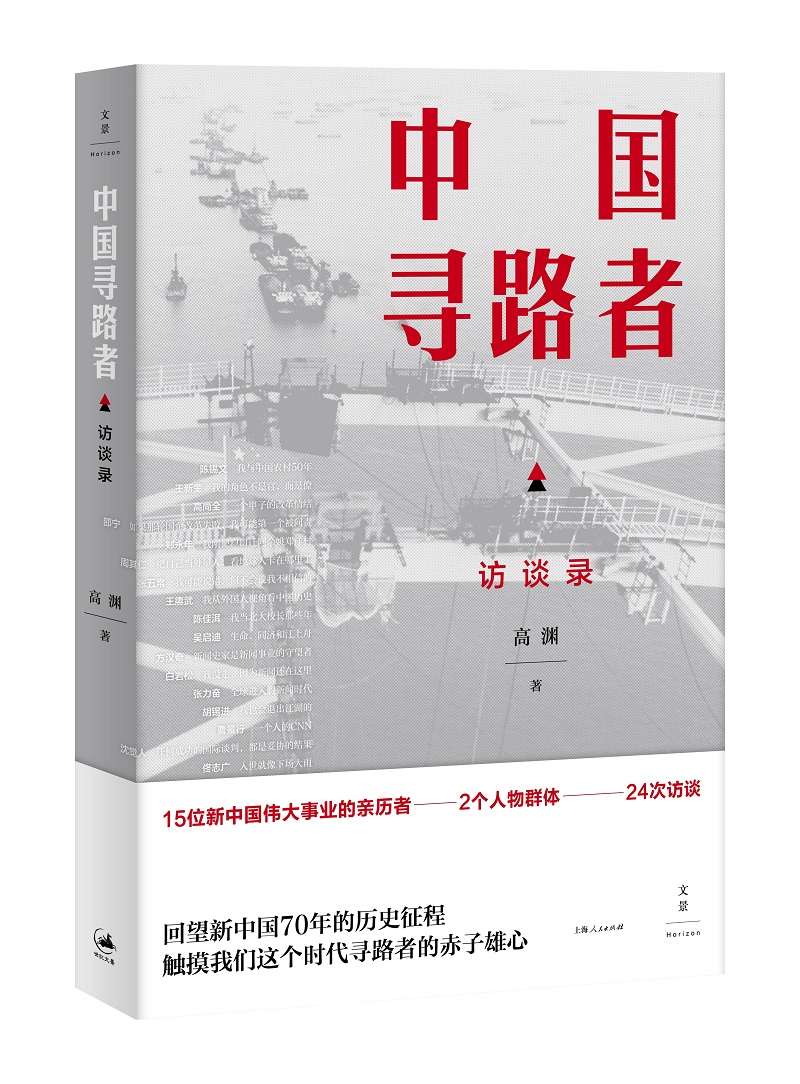

编者按:本书是解放日报特聘首席记者、高级编辑高渊的人物特写选集。在本选集中,作者对那些在中国当代发展模式上贡献过力量的重要人物,那些改革的探路者,进行了细致地刻画。这些人物的人生,既是自我实现的过程,也是中国前进道路上的一个侧影。作者通过温糯和软的访谈书写,将受访者跌宕起伏的人生故事与国家命运串联起来,闲话中国70年发展史。在思想的碰撞中擦出火花,为新中国70年巨变留下珍贵实录。

陈锡文(图 视觉中国)

北大荒初识农业

高渊:你从20世纪80年代初开始,就直接参与中国农村问题的决策。但让很多人惊讶的是,你居然是上海人。

陈锡文:是啊,我祖籍江苏丹阳,出生在上海,从幼儿园、小学到初中都在上海南汇县的周浦镇。解放前,我父亲从老家到上海工作,认识了我母亲,在上海成了家。

新中国成立后,国家需要培养干部,我父亲又去上了无锡文化教育学院,这是一所干部速成学校。他上学的时候我出生了,所以我叫“锡文”。他毕业后响应国家号召支援老区建设,就去了泰山脚下的山东泰安中学教书,母亲也带着我去了。

但我母亲身体不太好,就带我从泰安回了她的老家杭州。到了我五岁的时候,父亲调动工作,分配到了当时还属于江苏省的南汇县周浦中学教书,这样我们就在周浦安家了,后来上学一直在那儿。

高渊:你初中毕业那年,正好碰上“文革”爆发?

陈锡文:对,1966年我初中毕业,毕业前就乱了。一开始还有点热情,到了那年10月底,我觉得实在没意思,就约了几个同学结伴去南方,到没去过的地方看看。那时候“文革”搞串联,坐火车不要钱。

我们一路跑到海南岛,这时中央发通知了,要求停止乘车串联,徒步可以,如果人已经在外地,可以领票返回。我们就在海南岛待了一段时间,1967年的春节在那儿过的。回来后到学校看看,还是乱哄哄的,就回杭州了。

高渊:什么时候去的北大荒?

陈锡文:到了1968年夏天,周浦中学给我发电报,说学校开始分配了,黑龙江生产建设兵团来招人,如果想去就赶紧回来。我马上就回去了,8月份报的名,9月中旬就去黑龙江了。

我去的时候,毛主席还没有作出“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,所以我们这批人走的时候,心态基本上差不多 — 既然有机会出去自食其力,那就去吧,别再让家里养着了。而且,当时把去黑龙江屯垦戍边的意义提得很高,我们都有点激情。

到了1968年底,毛主席那个指示下来后,1969年就“一片红”了,大家都得下去。我们属于自愿的被动选择,所以也没什么好埋怨。

我被分到了黑河地区,是黑龙江纬度最高的地方之一。那个地方无霜期很短,一年只有110天左右,只能种小麦和大豆。我们所在的具体位置是五大连池,有水源,所以我们也试着种过水稻,但不成功。

那时候机械化水平不高,即使现在也没有完全解决,下雨就要拿着镰刀锄头下地干活。各种农活我都干过,后来到了机关,也经常要下去一起干农活。

高渊:建设兵团的真实状况如何,生活苦不苦?

陈锡文:兵团虽然也是务农,但跟农村差别很大。兵团的前身是农垦局,我们叫农业工人,在当时的国家职工序列上有一栏就叫“农业工人”。所以去了之后,至少是衣食不愁。

后来不少上海知青到我们边上的农村插队,那待遇就不一样了,得自己挣工分,挣了工分才能分口粮和现金,还要看所在的生产队经营得怎么样。我们兵团是大锅饭体制,实行粮食配给制,像我这样的普通农业工人,一个月定量是42斤。

我们的固定工资是一个月32块钱。但农业工人和工厂里的工人不一样,没有八小时工作制,需要干就得多干。当时兵团的算法是,这32块钱,刨除法定假日后是25天半的工资,折算过来,一天就是1.25元。

在农场,尤其是基层连排一级的干部,都是当地老农场的工人,他们都想多挣一点。反正节假日也没事干,基本上每月要出勤30天,工资就有三十七八块。所以兵团和在农村插队很不一样,我们没有他们的那种后顾之忧。

高渊:从18岁到28岁,人生中最美好的十年在黑龙江度过,你怎么评价那十年?

陈锡文:不能说那一段对我有多好或者多不好,但毕竟从个人来讲,还是一段很重要的历练。

我在那儿待了十年,其实真正在基层干活也就三年多。后来我做连队的文书出纳,再到团里和师里当新闻干事,编简报、办读书班、参加工作组下基层等,也有机会读一些书。

这段时间让我了解了农业的不易,了解了节气,了解了各种作物不同的特性,了解春播夏锄秋收,了解了农业机械,等等。另外,我们农场那些老职工,基本都是从山东、河北一带来的,最早都被称作“盲流”,因为老家吃不饱,自己跑过来了,本质上还是农民。所以,我对农业、农村、农民有了一些实际感受。

田埂上的广播

高渊:1977年恢复高考的消息,你是从哪里知道的?

陈锡文:那时我正在柳河“五七”干校上学,算是后备干部了。这所干校在“文革”中很有名,跟现在的省委党校差不多。就在报到的当晚,我和几个同学吃过晚饭,到干校边的田埂上散步。这时,干校的广播喇叭响了,说要恢复高考了。

我们一听都很激动,马上去跟学校请假。学校说这可不行,你们是层层审批推荐来的,要想回去参加高考,必须得到原单位批准。

高渊:这个不难吧?

陈锡文:我也是这么想的。第二天一早,我就跑到县城,给我所在的一师师部发电报,要求请假回来考试。但一连等了三天,根本没有回复。我想这样等下去不行,就跟学校打了个招呼,跑回去了。

找到政治部主任,我说你怎么可以这样,你不同意也得回一个电报啊。他说,我就在想,这个电报我回也不好,不回也不好,但如果你意志坚定呢,肯定自己会跑回来的。

我记得很清楚,照片交了,五毛钱报名费也交了。大概过了十来天,省里突然来了个通知,规定凡是25岁以上的,必须有高中学历,才能参加高考。我那时已经27岁了,没上过高中,这下真是踏空。

高渊:这个政策是黑龙江自己制定的?

陈锡文:对,这是土政策。当时黑龙江最大的忧虑是,来这里的外地知青太多,而且多数是从大城市来的,总体受教育程度比较高。如果让这些知青都参加高考,当地人可能就没机会了。

报名就这样被退回来了,当然很沮丧。后来听说中央批评了黑龙江的这个做法。

高渊:好在不到半年,1978年的高考就开始了。

陈锡文:是的,77届那年是冬天考试,1978年春节过后开学。我们78届是6月份考试,9月份开学。考了政治、语文、历史、地理、数学,当时不要求考外语,我五门课总分是379分,还算不错。

填志愿比考试难,我完全不懂,就去请教那位政治部主任,他是“文革”前的大学生。他也说不大清楚,只说了一些原则,比如学校要好、专业要自己喜欢,等等。

我就问他中国人民大学怎么样,他说那当然好。然后我看了半天,发现有个农业经济专业,问他这是做什么的,他说反正跟农业和经营管理有关吧。

他最后跟我说:“你毕业以后,至少可以回来当个农业会计。”

杜润生的三句话

高渊:听说人民大学还没开学,你就去报到了?

陈锡文:我是人民大学1978年复校后,第一个报到的学生。那天是9月22日,有两个军人在校门口站岗,我给他们看了录取通知书,他们一脸诧异地说:“没听说开学啊,也没有学生来报到。”但还是放我进去了。

后来我才知道,我在兵团接到的通知是9月中下旬开学,然后我就去了哈尔滨,因为有不少熟悉的知青已经在哈尔滨上大学了,我去找他们玩几天,所以没收到人民大学的第二份通知。那是通知我们因为校园还被部队占用,推迟一个月开学。

那时学校确实没法住,我就只能先回上海了,到了10月中旬再去北京。

高渊:你上大学时,农村问题是全社会关注的焦点吧?

陈锡文:那时候,全国有几千万知青下乡,都在农村生活了好几年。贫困在当时是普遍的,但大家到了农村才知道农村穷成了什么样。虽然已经离开农村了,但都盼着农村尽快好起来,也愿意为农村做点事,特别是党的十一届三中全会召开了,通过了关于加快农业发展的决定,就更这样想。这是我们普遍的心结。

我那时已经28岁了,离开学校12年后有机会再读书,真是起早贪黑。在比我们年长些的青年教师和研究人员的启发下,我们自发组织读书会和讨论会,还有北大、清华、北师大等学校的学生一起参加。主题从来没有离开过农村,讨论人民公社体制、农村社会主义的内涵、农业现代化等,也慢慢接触西方经济学和社会学。

高渊:你们是怎么讨论的?

陈锡文:过程非常自由,愿意来就来,来了不愿意听就走。经常今天在这个学校,明天在那个学校,最热闹的时候有一两百人。慢慢地,我们就想,除了讨论,能不能再做点事,比如对农村进行一些调查研究。

正好那个时候,中国社科院从中科院里独立出来了,在科研体制上也有一些改革,可以对外委托调研课题。我们就说能不能以一个研究组的名义,向社科院申请课题。

还有个机缘。这个读书小组里,北大经济系的邓英淘是邓力群的儿子,我们人大经济系的杜鹰是邓力群的女婿,而邓力群当时是中国社科院副院长。这样,邓力群就知道我们这批人在做农村问题研究,给了我们一笔5000元的课题费,这在当时就很不少了。

拿到经费后,我们就想:干脆成立一个组织吧!那时候没有什么社团登记之类的,就在1981年初成立了“中国农村发展问题研究组”。

我记得是1981年的2月,还在寒假中,在北京大学召开成立会议,因为当时北大经济系的党总支书记和北大的经济学泰斗陈岱孙都很支持。邓力群和杜润生都来了,他们都讲到国家百废待兴,非常需要年轻人关注国家大事,而农村问题是中国下一步发展的大难题。

杜润生代表农口的老同志欢迎青年人加入这支队伍。他说,中国是一个农业和农民大国,农民如果还贫困,那么国家就富裕不了,农业如果还停留在古代,国家就不可能现代化。听了这两句话,我觉得真是振聋发聩。

高渊:从那时起,你就决心这辈子研究农村问题了?

陈锡文:那天,杜老还说了一句话。他说,进入农村调查研究这个领域就不容易,坚持下去更难,坚持到底是难上加难。

我当时想,我已经当了十年农民,又是读农业经济专业的人,我以后做什么呢?必须选择这个工作了。就这样一直做了30多年,去年刚刚退出一线岗位,我算做到了杜老说的坚持到底。

下乡调研的“老大”

高渊:这个研究组成立后,你们第一个去调研的地方是哪里?

陈锡文:去了安徽滁县,就是现在的滁州。那是1981年暑假,由国家农委出面,一共去了四五十个人,分成很多小组,深入到当地各个地方,调研包产到户和包干到户以来的新变化。

我和一个同学被派到小岗村蹲点,一住就是18天。跟当初在生死状上按手印的18户农民朝夕相处,了解到改革前穷到什么程度,改革过程中的担惊受怕以及成为农村改革一面旗帜的全过程。

从1978年底开始,两年多时间,农村发生了巨大变化。我们去的时候是夏天,还没有夏收,但村里的粮食已经多得吃不了了。村民跟我说,以前乡里的粮库空得都能跑出鬼来,现在家家户户屋子里都堆满了稻谷和小麦,鸡飞在上面吃也没人管。在调研中,我确实感受到了体制的变化给农民带来的巨大喜悦。

高渊:你后来还多次去过小岗村吧?

陈锡文:去过很多次,有两次还是分别陪着前后两位总书记去的。每次去,村里那些老人老远就叫我,都上来跟我拥抱。

他们都叫我“老大”,1981年在村里蹲点的时候,就这么叫的。我当时还说,你们岁数都比我大,怎么可以这么叫呢?他们说,你是中央来的啊。

后来我每次回小岗村,一进村他们就说“老大回来了”,关系非常好,有什么情况和问题都愿意告诉我。

高渊:调研报告是什么时候出来的?

陈锡文:后来形成了一个比较全面的调研报告,对每个层面都做了剖析,既讲了变化,也讲了下一步可能面临的问题。报告出来已经是1981年秋冬了,邓力群和杜润生亲自看、亲自改,最后报到中央。

当时的中央领导做了批示,认为这个报告把“双包到户”以后的情况讲明白了。于是,报告受到了各方面的关注,很多内部简报都转发了。

高渊:这次调研的成功,对后来毕业分配有没有产生影响?

陈锡文:因为“文革”的关系,当时国家机关已经有十多年没进年轻人了,干部年龄普遍老化。到了1982年的春天,中央书记处决定从高校选拔一批毕业生,进入中央国家机关工作,解决青黄不接的问题。

当时比较现成的就是我们这个农村发展组,正好都要毕业了,于是决定第一批留下我们。一下子批了50个编制,专门从事农村调查研究。

邓力群和杜润生专门讨论过,把我们留下来后到底搁在哪儿?后来是邓力群定的,他说不要去党政机关,因为我们都是小字辈,去那里每天无非就是擦桌子、扫地、打开水,还是干脆放到社科院,这样自由一些,可以集中精力搞调研。

就这样,我们50个人的编制统统给了中国社科院,进了农业经济研究所。而且,连“中国农村发展问题研究组”这个名称也一起带了过去,等于在农经所增设了一个研究室。

(未完待续)

摘自《中国寻路者》,高渊 著,世纪文景/上海人民出版社2019年4月版

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司