- +1

拥有328米高的摩天大楼,他拍下“天下第一村”的现状

原创 极光视觉 极光photo

“一座328米高的摩天大楼,楼顶放置着一头一吨重的纯金牛;村民家家住别墅,人人开豪车;公园里伫立着巴黎凯旋门、悉尼歌剧院、北京天安门等仿造的建筑群,村民足不出户,便能游遍世界......”这便是“天下第一村”——华西村里的壮观景象。

这也是摄影师史阳琨拍摄《怀旧之邦》系列的一个地方,除此之外,他还深入拍摄了南街村和大寨村,用照片给我们讲述了这些带有集体主义怀旧色彩的村庄现状。

怀旧之邦

图文 / 史阳琨

我的父母曾在供销社工作,九十年代的供销体系在市场化浪潮的冲刷下已逐步走向衰落,但作为那个在计划经济时代,向农村分配生产资料和生活资料的“巨无霸”,供销大楼仍然保留着很多来自过去的集体气息。

它像是一个时间胶囊,下绿上白的墙面包裹着鳞次栉比的玻璃柜台,顾客稀少的夏天,营业员三三两两聚在一起打扑克。

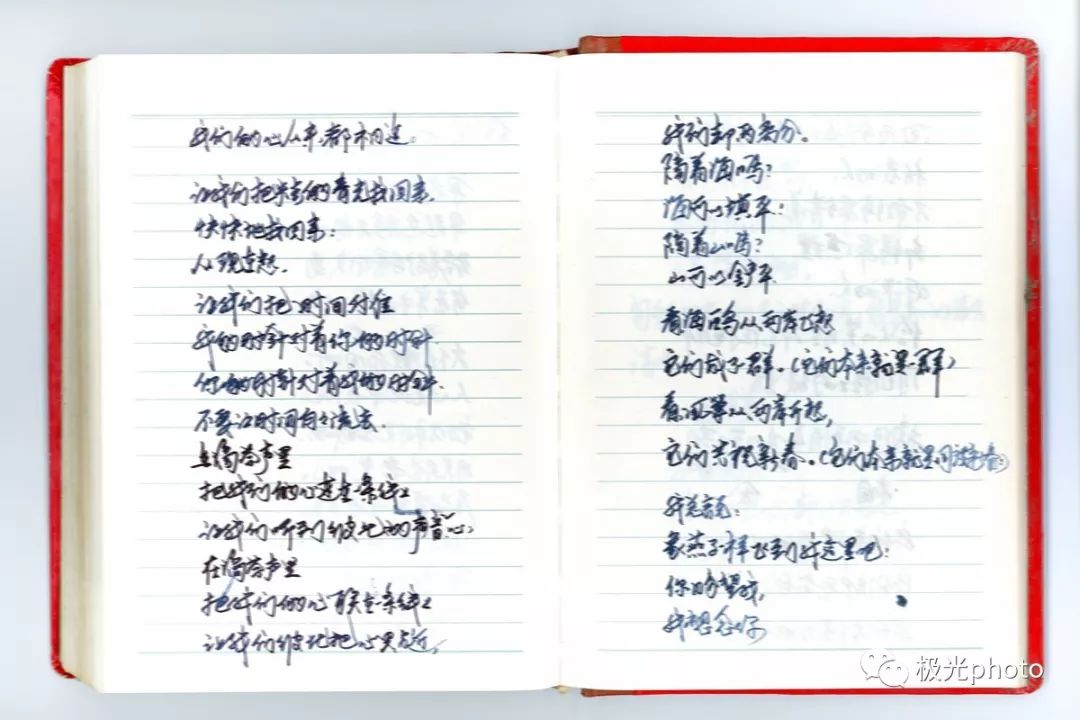

父亲上班的时候总把我丢在一旁,这使我有了机会看到他办公室里收集那些过去使用的布票粮票,下乡时粘贴的宣传画,以及他平日里惯常做的剪报。

有时候,我会溜出去在大楼里探险,钻过营业的柜台,爬过仓库的化肥,大楼的人都认得我,经常有人拦我下来玩上一阵子。之后的时间里,伴随着市场经济的飞速发展,供销大楼倒闭关门,父母也转去了另外的工作岗位。这个象征物最后的一抹亮色,仅存在我模糊的儿时记忆之中。

齐格蒙特·鲍曼在他的《共同体》一书中说到,“词都有其含义:然而,有些词,它还是一种“感觉”(feel),“共同体”(commuity)这个词就是其中之一。” 我想我对于“共同体”的感觉来自于那幢大楼,我对于它的兴趣和疑问也开始于那幢大楼。

在我后来离家求学,出国深造,来沪谋生,无数次不得不将个体的意志与经验与一个更庞大复杂的集体意识或文化共识接洽的时候,我都会回到儿时的那栋大楼里,重温我最初对于“共同体”的记忆与认知。

建国以来,中国农村经历了数次巨变,特别是20世纪80年代后,社会主义市场经济成为发展的主导思想,广大农村地区开始普遍实行家庭联产承包责任制,但是仍有不少村庄因地制宜,坚持集体生产、按劳分配的集体经济制度至今,这其中就包括我选择的三个村庄:华西村、南街村和大寨村,通过走访和调研,我试图以“当下”、“未来”和“过去”三个时态,分别切入他们各自描绘的乌托邦图景。

拥有328米高摩天大楼的“天下第一村”

华西村位于江苏省无锡市,被称为“天下第一村”、“中国最富有的村庄”,吸引过无数来自中外媒体的报道。在村中心的广场旁边矗立着一座328米高的集观光、酒店、办公各项功能的摩天大楼,楼顶放置着一头纯金打造的一吨重的金牛;村民家家住别墅,人人开豪车;后山的世界公园伫立着巴黎凯旋门、悉尼歌剧院、北京天安门等仿造的建筑群,使村民足不出户,便能游遍世界。

透过丰厚的物资,华西村在现实世界中以现在进行时的时态,实施着一个切实可感的乌托邦的建造工程。

华西村在改革开放之初,以集体经济模式抵制住了“分田”的趋势,延续以集体为单位的工业化道路参与市场竞争,很快完成了工业化的资本积累,并于1999年挂牌上市,实现工业集体经济的转型和腾飞。

今天的华西村,已经是一个投资遍布世界各地、包罗各个产业的超大型集团,下辖许多公司。华西的本村村民早已脱离了农民的身份,在公司里做着和城市里的员工并无差异的工作,而工厂里的流水线基本由内地转移来的外来务工劳动力来实现。

葛是在华西村成长起来的九零后,父母在村里的医院和钢铁厂工作。他在大学毕业后由村里资助,和其他几位年轻人一起前往日本学习水稻种植技术,学成后回到村中开辟稻田,创立品牌,开始了自己“农民”生活。

他住在村里统一建造的欧式别墅中,每天开着自己的SUV到村北的田地里工作,每个月可以领到八千多元的薪水。他坦言自己不会感到生活的压力,工作是为了自己精神上的充实,也不会担心失败,因为失败了,就再来一次而已。

据村里统计,本村96%的年轻人毕业之后都会选择回到华西工作,葛是他们其中的一位,当问到为什么没有考虑去大城市发展时,他说到:“华西提供了很好的平台,如果我在这里就可以实现梦想,为什么还要去大城市追逐?”

"提前进入共产主义“的南街村

从华西村朝西北方向大约700公里的地方,是河南腹地的中原地区。坐落于此的面积仅为1.78平方公里的南街村,是集体主义经济的代名词。

村中心的广场上矗立着巨型的毛泽东雕像,他标志性地伸出了他那指引民众向前的右手。在他身后环绕着马克思、恩格斯、列宁和斯大林的巨幅画像,广场上空每天循环播放着过去的毛主席语录。

八十年代初,在“班长”王宏斌的带领下,南街村办起了砖场和面粉厂,这也就是后来“玩泥巴起家,玩面蛋发家”的由来。到九十年代初,南街村已经实现产值14亿元,摘得了“红色亿元村” 的桂冠,并提出要建成“共产主义小社区”的口号。

但在之后的时间里,南街村因为经营不善和决策失误,加之上马“打造永动机”等异想天开的项目,一度陷入了负债累累的困境。

南街到今天仍然保持着红色教育和集体经济的底色,村民享有分房分面分油等福利,但每家每户也会进行“十星级”的评选,少一颗星,就会少一项福利。

30多年前,南街村本试图“提前跑步进入共产主义”,而如今它不得不把打造“共产主义小社区”的理想延后到将来,村民们会在这个勾勒的未来乌托邦图景中看到怎样的自己?

25岁的杨是南街村的年轻一代的村民,他15岁的时候离开了学校,只身前往北京做一份保安的工作,之后又到了广州在不同的餐厅和烧烤店打工,在外漂泊近十年后他选择回到了南街村。

他坦言自己到了结婚的年龄,广州的房价让他望而却步,回到村里他可以有一份1800元的稳定工作,如果结婚,还可以从村里分得一套房子。但是,在外边生活习惯的他,又难以接受村中的约束,他坦言自己还在盘算着下一步该如何走。

“35岁以下的年轻人不知道”的大寨村

从南街村再向北500公里,到晋南的太行山腹地,有一个叫做大寨的小山村,是曾经在中国家喻户晓的名字,也一度是中国政治版图上的重要地标。

大寨很早之前是山西省昔阳县大寨公社的一个大队,1950年代,大寨响应中央号召,实行农业集体化,村民们开衫凿坡,修建梯田,十年后大寨亩产猛增到700多斤。1960年代,毛泽东提出了“农业学大寨”的口号,使大寨一度成为了全国农业生产的模范。

半个世纪过去了,集体精神于大寨更多的像一剂抚慰药,这个晋南的小山村并没有真正搭上市场经济的快车,走上提前富裕的道路。

从九十年代开始,在村书记郭凤莲的带领下,村民们根据村庄的历史,开始大力投资和发展红色旅游。在2009年,大寨成立了一个旅游公司,由216户村民,每户拿出2000元作为启动资金,到年底已有超过90%的大寨村民投身到旅游产业中,包括开餐厅、民宿和旅游纪念店。如今的大寨,似乎只能沉湎于那渐渐退去的历史光环中,靠着历史上打造的“共同体”神话,支撑着今天的生活。

在村口的路边,有一家中国梦红色主题博物馆,里面陈列着毛时代各种的政治宣传海报、毛泽东雕像和胸章、以及很多老照片。

这家店的主人是大寨年轻一代的本村村民赵先生,他的爷爷在1960年代大寨兴修梯田时死于一场意外。他说现在的中国,35岁以上的人还知道我们大寨的名字,但是年轻人都不知道了。来这个博物馆参观的,基本上都是来这里缅怀他们的青春的,大多是50岁朝上的人了。

三个“乌托邦之村”

今天,在“共同体”情感的支持下,这三个村庄都在描绘着各自的乌托邦愿景,不管是来自当下、未来、还是过去,他们都是美好而温馨的。

齐格蒙特·鲍曼说到:“共同体意味着的并不是一种我们可以获得和享受的世界,而是一种我们将热切希望栖息、希望重新拥有的世界。”

对我来说,选择拍摄中国当下的三个集体经济村庄,是对于个人记忆的回应,更是我对于“共同体”的思考和探寻。

我希望《怀旧之邦》不只是一个纪实摄影作品,而是可以提供了一种观看方式,成为一个现实的切片,让我们从中看到自己的处境,去思考个人与集体的关系,去了解我们所处当下的复杂性。

我很庆幸在拍摄过程中遇到了很多人。因为他们,当我回头去看这些村庄时,就像回忆起儿时的那幢供销大楼,集体主义的标签消失了,随之出现的是一张张面孔和他们的故事。这让我意识到,我们的处境是如此的相同。

与史阳琨的对谈

—————————

采访 / 章文

章:虽然《怀旧之邦》拍摄的是华西村、南街村与大寨村,但它其实更像一种“城市影像”,毕竟这是一个充满异质的、混杂的现代化空间。在你的创作中,是否比较关注这种混合的、交界的地域与场所?

史:其实有很多摄影师去拍华西村,觉得它特别魔幻:摩天大楼,大金牛,世界公园里的天安门、凯旋门、悉尼歌剧院,但我不觉得这有什么奇怪的,我在照片里面也尽量回避了这些。因为越深入进去,就越发现我们的处境是很相同的,一种混杂的、不确定的中间地带。

章:《怀旧之邦》的英文标题“Retrotopia”取自社会学家鲍曼提出的“怀旧的乌托邦”的概念,与你之前的作品《身是客》相似的是,这也是一个“不可能回去的故乡”。所以这种人与现实的异化、疏离与矛盾与是你一贯探索的主题吗?

史:是的,可以这样说。我一直在关注个体、集体和现实环境的关系,但这些是基于对摄影探索的基础上的,我不确定我的照片能多大程度上回应这些问题,但它有趣的地方也在于此,它没有办法被计算,没有办法被描述,它总是在逃逸的。当我们面对一个越来越精准被计算、被监控的社会时,图像的模糊性显得越来越重要。

章:接下来我想更多地谈谈《身是客》这组作品。古人说“独在异乡为异客”,现在看来在本乡才是真正的“异客”,正如本组作品的英文标题取自哲学家Albrecht提出的概念“Solastalgia”(一种身在家乡的乡愁)。在你的作品中,无论手法还是内容,都在一定程度上“陌生化”了家乡。能谈谈你在拍摄对象以及手法上的想法吗?

史:我没有把镜头对准非常个人或者私密的空间,我是带着相机在外游走的状态,在这个过程中与环境发生身体上的碰撞,拍摄的对象有遇到的路人,也有身边的朋友,是一种很自由的观察方式。陌生化是比较准确的一个词,因为人和环境都在飞速变化,人以为自己拥有很强的适应能力去拥抱现代感,但其实心中是陌生和怀旧的。

章:作为一名90后,在现代化与城市化进程的双重“洗礼”下成长。对于你来说,青年人们是否已经“回不去故乡”了?

史:我现在更希望把“我们”放到一个更大的语境里,可以再瞎说一个词,用“后现代”吧。我自己更愿意把“回不去的故乡”看做一个共通的情感问题,我们怀念的那个故乡本身也是不存在的。

章:在我看来,《怀旧之邦》和《身是客》与别的一些“当代摄影”作品在题材与风格上有雷同之处,你是如何看待这种雷同的?是只把它做为服务作品的一种方法而已,还是在积极地寻求一种打破?

史:“题材”和“风格”来说,我觉得题材的雷同很正常,如果一个艺术家像记者那样一直去找各种各样的题去做,肯定是走不通的,艺术家寻求的风格上的探索和打破,我才刚开始吧。

章:虽然我前面说雷同,但其中也有同类作品所不具有的独特性,在确立自己作品独特性方面,你是如何做的?还是说没有刻意考虑过这个问题?

史:我的作品没有建立完善的独特性,我也不想过早确认自己有多独特,艺术家都渴望寻找到自己的语言和风格,但找到之后呢?我还是希望自己能保持开放,多去尝试。

章:你是新闻专业出身,目前在新闻机构(sixth tone)里做报道摄影师,而你最近完成的一组《毒气余生》报道专题,通过类型与档案的方式记录了日本生化武器幸存者的生存实况。在你看来,所谓新闻/报道摄影与“当代纪实摄影”的区别和边界在哪?你是如何平衡或转化这两种“风格”的?

史:我在Sixth Tone的职位是Multimedia Reporter(多媒体记者),很多时候是在做采访和视频工作,报道摄影的拍摄其实是不多的,《毒气余生》是澎湃新闻和Sixth Tone合作做的一次综合报道,我作为摄影记者参与其中。

新闻/报道摄影首先是一个身份问题,要明确的自己是一个记者/报道摄影师的身份,在新闻操作规范和新闻伦理的框架之内,来进行图片拍摄和报道。

我对“当代纪实摄影”这个概念持怀疑态度,我们怎么界定“当代”?观念的是当代,写实的不是?谁有这个权利去划定当代?如果非要描述它,我觉得发生在当下的所有纪实摄影的形式和作品都可以称为“当代纪实摄影”,那新闻和报道摄影也是身在其中的。所以我也没有刻意去平衡和转化它们,我在做自己当下可以做的探索。

图文感谢史阳琨惠允

编辑 / 章文

摄影师简介

史阳琨

1991年出生于河南,2016年毕业于伦敦艺术大学并获摄影硕士学位。目前,他作为一名多媒体记者工作和生活在上海,同时作为一名摄影艺术家,关注和探索个人、集体和环境的关系问题。他曾获得过马格南摄影基金,TOP20 中国当代摄影新锐,PHMuseum Grant,LensCulture艺术摄影大赛提名等奖项;作品曾展出在上海摄影艺术中心,浙江省美术馆,Dunedin Fine Art Center等展馆,并获得过包括TIME,Artsy,PDN,《中国摄影》等媒体的关注。

极光视觉是一个由

“资深报道摄影师+策展人/编辑”

构成的视觉原创机构

原标题:《拥有328米高的摩天大楼,他拍下“天下第一村”的现状》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司