- +1

那些活了很久很久的树 : 充满悖论的松树

【编者按】

静谧而不可或缺的树木不仅是大自然的一部分,在人类历史中也占有一席之地。在《那些活了很久很久的树》一书中,作者从民间传说、自然科学、文学、文化历史、欧洲艺术、宗教、古代神话和现代医学、日常用途等方面揭示了这些树在西方文明中的历史流变、文化意义和重要影响,引发读者去思考人与树木的关系、人与环境的关系以及人与自然的关系。今天是一年一度的植树节,澎湃新闻经授权摘发其中的部分内容。

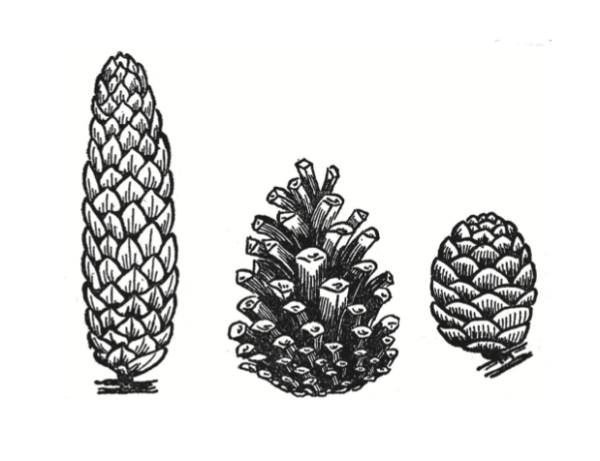

松树是英国最古老的本土树种。大约10000年前,随着冰川在冰期过后消退,松树向北穿过英格兰和威尔士,在苏格兰牢牢站稳脚跟,就像它从斯堪的纳维亚半岛一直扩散到最北边的西伯利亚一样。松树有100多个品种,但是定居在英国最古老的树种是欧洲赤松,英文名“Scotspine”(苏格兰松)倒是十分贴切,它们在苏格兰高地的多岩石地貌和薄薄的酸性土壤中茂盛生长。这种树惊人的美,让它成为每一座典型的维多利亚庄园都渴望拥有的景致,这些庄园忽然之间都觉得自己应该有一座专属的松树园。由于这种松树硕大的球果很容易籽,野生树苗很快便在周边四处萌生,被英国境内的所有人熟知。你常常可以在一座英格兰的市政公园或是一座古老的教区牧师住宅区的花园里看到一大群苏格兰松,它们像扫烟囱工人的刷子一样高高地耸立在较矮的伴生树上方,仿佛因为伸向天空而受到了一点惊吓。

观赏苏格兰松的最佳地点是它们的故土,这些树高大挺地俯视着空荡荡的湖泊,树枝高悬在岩石上空笔直地伸展着,形成幽暗的丛生状树冠。无论是庄严地独自矗立在苏格兰高地一面赤裸裸的峭壁上,还是在林木葱茏的峡谷中,这种松树都让人类相形见绌,是一种居高临下的存在。在加洛韦森林风平浪静的一天,湖畔的松树仿佛要探到水面上,而它的倒影似乎比远处的山还长。这种树显然是苏格兰“国树”强有力的竞争者。而在2013年的最后一个月,也是苏格兰独立运动热情日渐高涨的时候,林业委员会对苏格兰人喜欢的树木进行了一次大规模的调查。苏格兰松获得了52%的支持率,让它远远超出位列第二和第三的对手,它们分别是花楸树和冬青树。对苏格兰松而言,这样的排名当然一点也不意外。

然而在英国的其他地区,松树在很久很久以前就是不可缺少的一部分。发生在2014年前几个月的巨大风暴,让英国海岸变得支离破碎、面目全非。最惊人的变化之一,是卡迪根湾中位于博斯附近的古代沉没森林重现。当巨大的海潮开始退却,一段绵延的海滩从水中露出,充满了奇怪的东西,它们呈现出深色且有棱有角,乍看上去像鱼鳍。渐渐地,它们更像是一大批从泥里慢慢露出来的幽灵般的战马和盔甲,刚刚从千百年的沉睡中苏醒过来。其实,这是史前森林的遗迹,曾经覆盖着现在的威尔士西部。这些东西是古代橡树和松树的树桩,已经在泥炭中保存了数千年。在古老的故事里,沉没森林CaintrefGwaelod是因古代威尔士皇室的疏忽而沉入水中,如今却突然从神话变成了历史。

在那些能够捕捉松树之美的幸运者心中,满是深深的仰慕之情。作为17世纪伟大的树木观察家,约翰·伊夫林惊讶于苏格兰一些古老的松树如此偏远,他觉得这些树一定是上帝种下的,并被赐予某种他还不能理解的“祝福”。当环保先锋约翰·缪尔首次独自一人在加利福尼亚的群山中旅行时,与壮丽的兰伯氏松的初次相遇让他心动,这种松树“在阳光中安静且若有所思,在风暴中机警地舞动着,每一根松针都在颤抖”。这些头顶落满白雪的巨人高达250英尺,连同它们粗犷的同伴杰弗里松,被缪尔誉为“植物界的神”。缪尔出生在苏格兰,在儿时移民到美国后,他毕生致力于探索并歌颂这个国家里超凡绝伦的自然现象。他发现广阔的美国国土到处都是上帝意志的存在,他将自己置身于雄伟山脉上森林密布的广阔陡坡中,倾听了“松树的布道”,记下“群山的信息”。而已经在加利福尼亚生活了千百年的艾可玛维人对兰伯氏松怀着同样的崇敬,他们认为这种松树的种子代表了人类的起源,是从造物主的手中掉落的。

19世纪60年代,缪尔首次造访约塞米蒂时,那里还是一片未受污染的荒野。但是到19世纪末时,他开始为绵羊畜牧业、立法,以及伐木业带来的破坏力而哀叹,并四处奔走,争取设立国家公园以保护该地区的自然之美。随着缪尔逐渐意识到在美国北部大西洋沿岸发生的事情,他更对庞大的兰伯氏松林的存在感到敬畏。短短几十年内,那里庞大的北美乔松林几乎消失殆尽。这些树是易洛魁人的圣树,代表着独一无二的本土景象。然而,它们在19世纪无情的斧头和锯木厂面前倒下了,成了国际海军冲突和铁路时代的牺牲品。

松木是一种非常有价值的商品。当缪尔在感受山中森林的庄严时,来自蒙特雷半岛的加州松树已经被装船运往新西兰,准备种植在英国的这片新殖民地上了。内华达山脉上的兰伯氏松灿烂夺目、十分雄伟,却又是脆弱不堪的。松树既是未受污染的伊甸园象征,也是最吸引商人的东西。这种树只需待在原地,就会带来天堂的毁灭。国家公园运动最终将约塞米蒂从商业伐木公司手中救了下来,但即使被指定为自然保护区,它的美还是名声在外,成千上万的游客争相前来观赏这片不曾被人类染指的风景。

环保主义者每天都面对两难境地。对于森林而言,虽然放任自流有许多生态上的好处,比如倒下的树是昆虫种群和真菌的家园,还能为树木的再生提供养分,但是对某些物种放任自流,常常会产生一些问题。例如,当鹿生活在没有天然捕食者的森林地区,它们就有可能毁掉太多植被并让自己陷入饥荒。负责任的森林管理是当代的一大挑战,当然,只要得到管理,所谓古代自然林的概念就开始显得有点做作了。在漫长的历史中,人们一直在经营森林,而松树用途广泛意味着松林尤其会受到人类这样或那样的干预。在某种程度上看,自然林是最不自然的生态环境,即使它看上去似乎最有未被玷污的自然之美。

松树的悖论在于,这种在所有树木中最高大、庄严、优雅和神秘的树,却是人类最常用于制作琐碎杂物的树。它看上去像一匹纯种赛马,其实是森林里的驮马。从凯尔特民间传说到现代林业,松树因为美丽得到的仰慕,总是不如因为实用性得到的多。松树是多重任务的终极执行者,这些又长又直的树干用尽一生提供了大船桅杆、矿井坑柱、电线杆、篱笆桩、椽子和铁轨枕木的原材料。松树幼苗很快就能长成高大、强壮的大树,人们准备着将其砍倒、堆放和运输。

在世界上许多地区,松树是最容易获得的建筑材料,而且似乎是专门为用于人类建筑而生长的。我曾经住在苏格兰高地的一个小木屋里,有点像是住在一个包装板条箱里,因为地板、屋顶和木墙都很相配。尤其是在为了御喝了一两杯酒之后,我躺在床上就像是漂浮在天花板上,向下盯着地板。这又是一种亲近自然的尝试,也会引起全球工业的关注。离开这座小木屋之后,我又沿着冰天雪地、人口稀疏的挪威公路朝北极圈行进,除了北极光,这段旅程给我留下同样难忘回忆的是我迎面遇上了许多运输木材的大卡车。

世界上很多大河都曾是巨大漂浮木筏的通道。威斯康星州和密西西比河沿岸的城市都是围绕河边的木料场和造纸厂发展起来的,这些造纸厂最初靠流水获得动力。松木浆是造纸厂的主要原材料,因为松木柔软易碎,而且价格相对便宜。纸张制造商许多年前就发现,在纸张表面施加松香(一种松树树脂经加热后制成的固体物质)有助于确保最大的光滑度和最弱的吸收性。被提取过树脂的松木燃烧之后,会产生更干燥的灰烬,更适合制成油墨。

松香曾用过的一个英文名是colophony,因为以前制造质量最好的松香使用的是爱琴海上克勒芬(Colophon)的松树。如今,古典音乐界仍然需要松香。用松香摩擦弦乐器的琴弓,琴弓不容易在琴弦上打滑,将松香涂在芭蕾舞鞋上,能降低发生尴尬意外的概率。小提琴的光泽也来自使用松树制造的清漆,如果有人在聆听西贝柳斯的《小提琴协奏曲》时感觉自己仿佛飞进了芬兰的松树林,那他的感觉相当对,这首曲子和松树的关系比乍听上去紧密得多。松香还可以让口香糖变得光滑,不过这并不是说所有人都会在古典音乐会上用松香涂口香糖。

作为维多利亚时代的一项技术创新,用松香给纸张施胶是人类与松树漫长关系史中一项相对较晚的发现。几乎从人类刚开始建造船只起,他们就开始将沥青涂抹在船只表面,防止水渗进船里。英国水手之所以被称为“杰克焦油”,是因为海军舰艇的绳索和索具经常用从松树中提取的焦油进行处理。松树含有丰富的树脂,所以在原木和树根变成木炭的缓慢燃烧过程中,还会产生焦油和沥青,这些气味刺鼻的黑色黏稠胶状物质会在树液被蒸馏时向外渗出。焦油和沥青受热后延展性良好,几乎能够粘附在所有形状和质地的物体表面上,然后干燥凝固。对于造船厂和木桶制造厂来说,它们都是宝贵的资源,也很可能被古埃及人用于木乃伊的防水处理。焦油可以压进粗糙的土路里,这个发现对于早期汽车驾驶员而言意义重大,他们的汽车在柏油碎石路面上开得顺畅多了。不过,松焦油很快就被更实的石油制品取代了。松焦油通常呈金色,流动性相对较好,至今仍然适用于处理木屋顶、船只和花园家具,还被用来对抗头皮屑,不过这样做有利有弊。北卡罗来纳州利用广阔的森林生产出利润丰厚的松木产品,也因此被称为“焦油脚跟州”,当地棒球队仍在使用这些产品以帮助运动员更好地抓握球棒手柄。焦油还为某些种类的药用皂做出了的贡献。大量黏稠的松树脂为胶水、蜡、溶剂和口香糖提供了似乎取之不尽的资源。在松节油、胶带和旅行中,人们也会用到松木。

焦油的黏性还会助纣为虐,比如“涂焦油粘羽毛”,即将液态焦油涂在大家都讨厌的可怜受害者身上,再让他们粘满大量的羽毛。谢默斯·希尼在他的诗《惩罚》中,描述了一具从丹麦泥炭沼泽中发掘出的古代尸体那“焦油般漆黑”的脸,将这个无名女人的悲剧与“北爱问题”期间那些女人们的命运联系了起来,她们在现今的贝尔法斯特被爱尔兰共和军施以类似的惩罚。

在《远大前程》中,焦油变得不那么可怕了,狄更斯将焦油水变成了年轻的皮普很不喜欢的药剂。焦油水由焦油稀释而成,是一种传统的万金油式的药,用勺子将它灌进孩子嘴里,可以让他们免于遭受任何病痛。哲学家、博学者、高度原创的思想家、克洛因主教乔治·伯克利宣称,有25个发烧患者在他家里被焦油水治好了,他的畅销著作《关于焦油水优点的哲学探索和思考》逐渐将这种治疗方法推广到了全国。这种曾经启发了伯克利并让年轻的皮普感到恐惧的味道,至今仍被谨慎地用于芬兰甘草糖、啤酒、冰淇淋和糖果的制造。松树有杀菌作用,闻起来提神醒脑,可治疗咽痛和支气管炎。在爱德华七世时代的英国,消费者们被当时的广告催促着购买PEPS,即“治疗咳嗽和感冒的松树气雾剂”,它的代言人正是哈里·劳德(HarryLauder),所有人都知道他应该好好照顾自己的嗓音。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司