- +1

李公明︱一周书记:疫疾统一全球与 ……身体政治

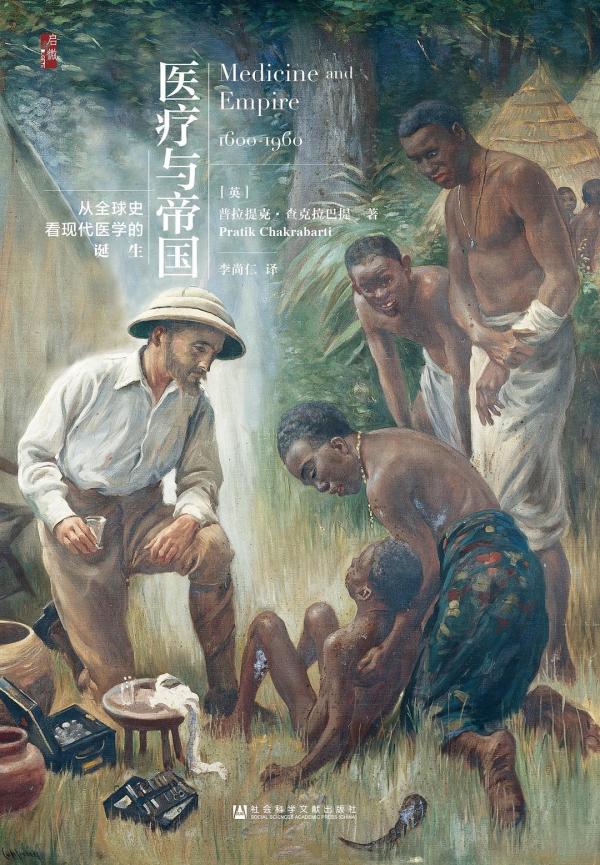

全球共同抗击疫疾的斗争发展到今天,人类命运与共的思想变得更加清晰和逐步深入人心。在这时阅读英籍印度学者普拉提克·查克拉巴提(Pratik Chakrabarti)的《医疗与帝国:从全球史看现代医学的诞生》(原书名Medicine and Empire: 1600-1960,李尚仁译,社会科学文献出版社,2019年8月)会有鉴往而知今之感。在横跨三大洲、上下三百年的全球史视角之下,殖民帝国和现代医学的诞生之间的紧密联系和破除现代医学知识起源的欧洲中心论是该书的研究主旨,作者在“导论”中明确提出了该书的三个目标是医学与帝国的历史、从全球史的角度理解医学的历史和提出今日危害全球健康的深层问题的历史脉络。从全球角度和深层问题来看今天的疫情,令人感慨的是一个多世纪前的预防与监控、抗疫与民生、国家利益与全球利益等诸多问题在今天的重演。

查克拉巴提的殖民医学故事从十六世纪的“贸易时代”开始讲起,在十七世纪出现了与商业与殖民的扩张相适应的、以植物为根本要素的混合型医学文化,欧洲医学从殖民地获得金鸡纳、加拉藤、烟草、吐根等新材料,获得了有关它们用途的医学洞见。在建立殖民帝国的过程中,漫长的越洋航程、在殖民前哨与战场的艰苦服务,使欧洲外科医生在炎热气候中获得了关于热带的热病、害虫与病媒的医学经验,使现代医学开始整合环境、气候与流行病学的因素,带来了现代医学的“全面转向”。在另一方面,“热带医学”的真正确立还是离不开欧洲的工业化进步与医学治疗实验室的发展。从1880年代以法国和德国为主的实验室研究发展出病菌学说,到现代制药产业的出现,使疫苗的推广成为十九世纪殖民医疗政策的重要部分。很明显,西方现代医学作为今天世界医学的主流,有几个主导要素是重要的推动力:西方学术的博物学、植物学和化学等学科传统;海外殖民帝国产生了微生物学、细菌学;防疫与公共卫生事业;欧洲的病菌学说、实验室医学和现代制约业成为防治流行病的主力军。在这历史进程中,医学、卫生与政治、社会的关系越来越紧密,医疗技术的进步带来人口寿命的延长、出生率的增长、医疗机构的普及等社会变化,也促进了社会的转型。这是帝国史与医学史的交汇,也是现代医学在物质、环境的差异中实现的重要转向与更新。欧洲殖民事业促进殖民医学的发展,而殖民医学也反过来促进并维护了殖民统治,这一紧密的互动关系是殖民发展史的重要历史叙事。另外,从医疗技术与公共卫生事业来看,殖民医学无可否认肩负着文明开化的使命,这也是关于殖民帝国的历史叙事中应有的一部分。

该书译者李尚仁的主要研究方向是现代医学史,尤其是英国热带医学史和中国医疗传教史,他的著作《帝国的医师:万巴德与英国热带医学的创建》(允晨文化,2012年10月)所研究的论题在查克拉巴提的这部作者中也有论及(见第八章“帝国主义与热带医学”),因此他为本书撰写的“译后记:改写西方医学史”是一篇很好的导读。在简要梳理了自上世纪八十年代以来殖民医学史研究的进展和转向之后,他指出该书的主要贡献“就在于综合了近年殖民医学史的重要研究成果,比较不同殖民地与不同列强的殖民医疗发展,并且将之与欧洲军事医学改革、外科地位的提升、药物的化学研究、制药的兴起、人口死亡率下降等西方医学史的关键发展联系起来。这是一部涵盖近五百年历史时期,以全球为地理范围,视野恢宏的著作。”;“本书论点等于宣示:欧洲帝国扩张与海外殖民是造就现代西方医学的关键之一,过去只关注西欧本土发展的现代西方医学史,如今必须改写。”(“译后记”)用查克拉巴提在该书“导论”中一开始的说法就是:“要叙述现代医学的历史,就不能不谈帝国主义的历史。当欧洲帝国向全球扩张,欧洲医学也进行知识论与结构的根本改变。”(第1页)殖民医学过去被视为仅仅是西方医学在海外的延伸,现在看来不是延伸,而是发生了根本改变。

我们特别需要思考的是,旧的医学史观要反思和批判的不仅仅是欧洲中心论的价值判断,而且还有单一关系主轴(单一殖民地与宗主国)中单向的影响-反应论和中心与边陲的二分法等研究模式,全球性、流通性、网状化等真实状况被遮蔽和扭曲。在九十年代末期,沃里克·安德森以病菌学说为例,批判了单向的、从“中心”到“边陲”的传播论(diffusionist)观点使殖民医学史沦为另一种“民族医学史”;马克·哈里森的专书《贸易与帝国时代的医学》进一步指出热带殖民地医学拒斥和彻底修正了传统的欧洲医学中心的正统论。李尚仁在最后也谈到了该书的不足之处是对东亚和东南亚的相对忽略,因此“东亚的殖民医学史和后殖民医学史的宏观综述仍是个有待努力的史学工作。”(359页)

在此可以顺带谈到李尚仁自己的专著《帝国的医师:万巴德与英国热带医学的创建》(允晨文化,2012年10月)。在该书的“导论”中,可以看到他的研究思路是分层递进、步步深入:首先,突破医学史研究的“内史”及英雄史观(“伟大的医师”)的局限,充分认识热带医学知识的建构与殖民政策、帝国及不同团体的利益考虑、医学社群内部利益竞争、医学专家的事业与策略等等方面的复杂关联,这是1970年代以来的医疗社会史的主要发展趋势;其次,突破西方中心史观的局限,力求做到放眼全球史和深入区域史;另外,在热带医学这个领域中,要与当代自然史研究对接,以揭示寄生虫学研究的学术背景与方法论。还有就是,从科学实作( scientific practice)的观点考察万巴德的医学研究,这是科学与技术研究(Science and Technology Studies)中的“实作的转向”(the practice turn)。最后,不能忽视物质文化研究(material culture)对研究早期热带医学史的重要性——正是仪器、实验室等这些科学物质文化的载体决定了科学研究的视野、转向和结果。这种相当清晰和全面的研究思路对于在突破了“内史”的局限之后如何拓展“外史”的研究视野很有启发意义。

在查克拉巴提的研究中,第五章“帝国主义与疾病的全球化”主要探讨了两个问题:帝国主义如何导致疫病的全球传播,对疫病的控制又如何成为帝国扩张的重要理由。他首先讲清楚一个常识,早在现代帝国主义时代之前,疾病就已经随着移动的人群而横跨辽阔的地理区域。伊曼纽尔·拉杜里在八十年代初就提出“疾病统一全球”(Unification of the Globe by Disease) 的观念,他举的例子是1347—1348 年的黑死病起源于中国,但很快就传播到欧洲,原因是在这时期发生了经济与社会转型。十三世纪的蒙古人在亚洲与欧洲之间建立了新的贸易路线,中国的丝绸经由中亚进入欧洲,不同人群的接触就建立起所谓的“细菌的共同市场”和“疾病的共同体”。另一方面,欧洲中世纪以来的都市化促进了人群的密集居住,疫病对穷人的影响远超过富人。“他的分析有助于我们理解,疾病的传播发生于重大的人类迁徙、经济变迁以及社会与经济不平等加剧的时候。”(141页)另外,对于十五世纪美洲印地安人受来自西班牙人带来传染病造成人口锐减的灾难,马西莫·里维-巴希认为过去历史学者对于疫病与死亡率的估计是极端而不真实的,因为可能有相当比例的人由于概率或是在第一波疫情后取得了免疫力而免于感染;他认为除了传染病之外还有各种因素导致人口减少,如环境破坏、森林砍伐以及欧洲带来的牲口的影响、耕地被西班牙人占领,以及接踵而来的食物供应减少、战争、社会动乱、强迫移民以及劳动力缺乏等所有这些因素。(143页)通过这些讨论,查克拉巴提认为“死亡率与殖民两者的关系通常恰是相反:殖民扩张提供了资源,改善了欧洲军方和平民的物资供应,从而导致了死亡率的改善。”(154页)

另一个重要论题是疫情期间各国的态度与应对措施,其中“贸易与检疫是民族国家在瘟疫流行时所遭遇的两个困难面向。”(155页)十七世纪初期,意大利皮斯托亚(Pistoia)城在周边设置了防疫线(sanitary cordon),驱逐城中所有的外国人,但是在市政当局、医生和商人这三个利益团体之间产生争议,当局不得不时常取消检疫来促进贸易。到十九世纪霍乱全球大流行时,出现同样的状况,

关于霍乱的起源、确切的传播方式以及应该采用何种预防措施仍然产生激烈争议,同样要面对防疫政治和经济面向的艰难选择。但是新的历史出现了,从1851年在巴黎举行的第一届全球卫生会议到19 世纪结束,几个欧洲国家举行了十场正式的国际卫生会议,主要议题是如何形成国际合作的共识和建立何种检疫制度。但是协商艰难,达成的协议有限,直到1893年才对疾病的侦测以及隔离检疫最短和最长的拘留时间达成协议。关键原因还是检疫制度不但是对传染病的防护,同时更涉及国家的政治主权与经济利益,例如外国人和外国货物跨越边界的检疫规定同时也就定义或决定了双方控制的边界和领士,以及国家选择在多大程度上干预公民的活动权利。因此在1892年的会议上签署的第一份国际卫生公约(The first International Sanitary Convention) 中也只能同意设置很有限的检疫系统。这些国际卫生会议的结果清楚地显示传染病的传播必须由国际合作来遏制,同时也显示了欧洲中心主义的立场,以及强化了西方疗法和卫生系统的霸权。

流行病的全球传播带来现代公共卫生的诞生,十九世纪霍乱在英国的暴发使政府要改善穷人生活条件和建立新的卫生体制,也迫使欧洲、亚洲和美洲建立现代检疫体系,政治自由、个人自由等问题在检疫中也更加凸显。作者指出,“有关疾病之传染性质及其地理上与动物学之起源的争论,在当代关于‘非典’、艾滋病及猪流感之起源与传播的辩论再度变得重要。然而,专注于疾病的起源和病毒携带者也有可能反映文化的偏见,这些偏见形塑了十九世纪国际卫生会议和卫生监控的相关辩论。(175页)我想作者在这里提醒我们的是,查清病源、传播路线及方式以及病毒携带者的真相并非不重要,但是要警惕可能出现的文化偏见。这些都是非常有现实意义的历史借鉴,比如我们应该承认这次疫疾会在很大程度上改变世界的格局,但是断言某地某国将成为世界中心的说法却很荒唐。

作为印度学者,查克拉巴提对孟买在1896、1897年防治鼠疫的检疫措施以及社会变化有非常详细的论述。1896年9月在孟买人口密集的曼德维地区暴发鼠疫,印度总督赋予地方当局特殊权力,“孟买政府采用强迫隔离感染者的政策,而且经常运用不容情的政策来进行消毒、疏散以及拆除受感染的地方,还检查印度人的私人住所,这引起了当地人的恐慌,在某些地方造成暴动。鼠疫最后成为催化剂,让殖民行政当局有机会进行更广泛的卫生改良。”(192—193页)由于流行病的暴发,引起殖民卫生体制与印度人之间的政治和社会冲突,强制接种疫苗页激起强烈的反对。大卫·阿诺德形容鼠疫和殖民政府在孟买采取的介入式医疗卫生措施是“对身体的攻击”, 他认为对身体的控制反映了英国的殖民统治权威、正当性与控制能力,他将此现象描述为“殖民身体”(colonization of the body)。所谓的“殖民身体”实际上有两重涵义,一是个体信息的被收集、被论述;二是个人生活行为的被界定与被治理。

在殖民叙事之外,我们同样意识到身体与权力的关系。现在已经用不着福柯来提醒思考我们医学及公共卫生事业的权力控制问题,疫情中的每个人都无师自通,切身体会到公共医疗技术体系的确具备了纪律、规训、惩罚、矫正这一整套干涉个体的权力运作方式,无论我们如何相信医学、依赖医学,我们都已经明白医学不是一个单纯的救苦救难天使,而是如同所有的科技手段一样,可以成为国家控制个体的工具,这永远是福柯版的医学社会学与政治学。疫疾统一全球与监控下的身体政治,这是一个多世纪以来延续至今的人类仍然要面对严重挑战。

谈到医学与政治学的关系,作者还提到了社会主义公共卫生政策。在1930—1940年代,一些国家试图了解和借鉴其他国家的公共卫生观念和政策。最主要的倡议者是在约翰霍普金斯大学医学院工作的医生和医学史学者亨利·西格里斯特,他在三十年代深受苏联的社会主义公共卫生政策影响,在他的《苏联的社会化医学》(Socialised Medicine in the Soviet Union,1937)一书中宣传苏联免费而普及的公共卫生设施,强调有必要由国家提供经费将医疗服务平等地分配于全社会。在他影响下,英国有一小群激进的社会主义医生成立了社会主义医学联合会,该组织对战后英国国民保健署的成立发挥了关键作用;西格里斯特的观念也影响了加拿大和印度独立后的卫生规划。(320-321页)关于国民医疗、防治福利的免费普惠问题,以及在抗疫过程中对全民、尤其是对贫困人口的国家资助问题,在这次抗击疫疾的过程中都是人们普遍关心和讨论的问题。在信息的交流、比较和问责中,不同体制的利弊和合法性问题也随之成为各国人民关注的议题。

作者在“简体中文版自序”中通过“四个独特的片段”,比较简略地谈到尽管中国有着强大的本土医学传统,而且并未成为殖民地,但是中国的医学经验还是受到了欧洲殖民主义的影响。他说“历史学家面临的挑战是讲述这些关于鸦片、病媒、热带医学、疫苗接种和赤脚医生的故事,以及本书讨论的其他几个片段,既是中国的历史,也是帝国的历史。这样做的同时,在两者中定位权力、剥削和边缘的历史也很重要。”这里提到的权力、剥削和边缘,恐怕不是仅仅发生在中国与殖民帝国之间的故事,在中国的内部也是同样重要的历史叙事。对于中国“文革”期间诞生的农村“赤脚医生”,作者给予了高度赞扬,认为此举成为当时全球医疗的典范和二十世纪全球卫生的基本原则。在今天看来,赤脚医生的出现首先是源于城乡医疗资源配置悬殊,1965年全国一百四十多万名卫生技术人员只有百分之十在占全国人口百分之八十的农村,这正是国家医疗政治史内部的权力与边缘叙事的研究议题。实际上,赤脚医生主要成就是消灭农村传染疾病和降低婴儿死亡率,这当然是很了不起的成就,但是不能把“一根针一把草治百病”的医疗作用和“看病不花钱”的普惠作用都夸大和神化了。还是邓小平当年的一句话说得比较实在,1974年10月10日他在接见民主也门卫生代表团时向客人说“赤脚医生总比没有医生好哇”。再看看《红旗》杂志一九六八年第三期发表的那篇影响极大的文章《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向》,充满了极端的阶级斗争与反智主义话语,反映了这一特殊时期的医疗制度背后存在的左翼激进主义意识形态。这些问题对于1972年来中国拍摄《中国农村的“赤脚医生”》纪录片的斯坦福大学的几位学者和今天写《医疗与帝国》的查克拉巴提来说,恐怕都不是那么容易理解。这篇“自序”在最后“回到这个问题上来:中国医学史上的‘全球’或‘帝国’是什么?中国是当代世界重要的大国,这个问题在今天尤其重要。”在今天的疫情中思考这个问题,当然更有重要的现实意义。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司