- +1

郭涛写书炫耀把女人打乖 | 女性的地位,就这么定了?

原创 壹心理主笔团 壹心理

Andrey-Popov|封面

今天,壹心理想跟大家聊聊:“女性地位”。

《疯狂的石头》主演郭涛,昨天夜里爆火,话题高达7.5亿阅读。

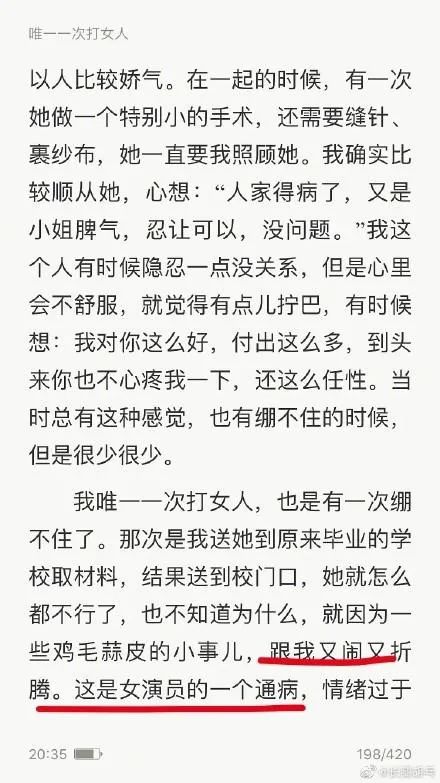

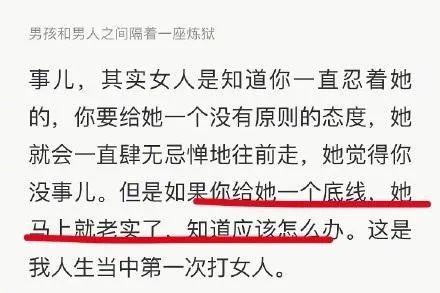

他出了本谈教育的书《父亲的力量》,不但分享了自己第一次打女人的经验,甚至有心得。

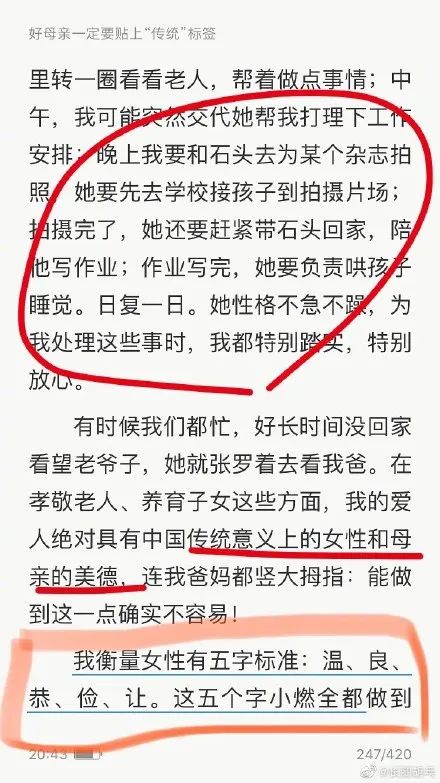

更致命的来了:这本《父亲的力量》,郭涛用了不少篇幅评价怎样叫合格的女人,以及对女性贴上了片面且充满刻板印象的标签。

但是,以此作为标杆去衡量所有人,好女人,就这么一个标准了?

二元对立思维,不可取。

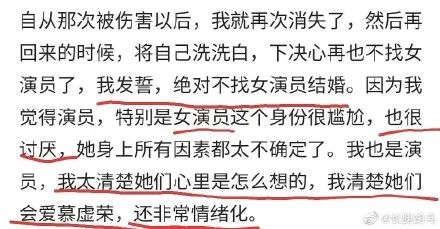

都是演员,男演员安然无恙,女演员仅仅因为性别就被讨厌。双重标准,过分了。

斗胆一问:谁有权力,能给某一个群体,制定好坏的判断标准呢?

女性的地位,就这么定了?

如果说,这些表达都是个人观点,那么公众人物是不是要考虑个人认知带来的社会影响?

名声与责任,从不脱钩。

不能只用名声赚钱,将社会责任甩锅。

郭涛被群嘲,甚至被虎扑直男群嘲,原因是他自大又不把女性当人看。

私底下,没有人在乎他们的相处模式,一个愿打一个愿挨就好。

但是觉得自己才是对的,得意洋洋出来炫耀,要是大家都学了,就完蛋。

为什么当代女性很多都不结婚,不生育?因为害怕被郭涛这种“女德”绑架。

他们希望女孩顺从,听话,嫁过去之后传宗接代,出卖身体自主权。

这跟地域,学历,性格无关,这是存在于很多婚姻里的隐形权力争夺。

长沙37岁海归女博士,带着5个月大的女儿跳楼身亡。

但是面对悲剧,崩溃的丈夫却说:“我只要我的女儿,为什么要把她带走?”

你重要,但孩子更重要。一声叹息。

我听过不少案例,她们为了丈夫,生娃,流产,生娃,生男孩,即便是高学历,高收入的女性,也会被婚姻里来自另一方的压力所影响。

除此之外,女性的压力,来自于被按头接受男人的想法。

在知乎,有一个爆火的问题:

要求怀孕的老婆上进,很过分吗?

说老婆不看书,也不看他指定的节目,不听他的话树立人生目标。

听上去是为你好,实则上满满都是控制两字。

你要按我说的来,我说这是上进,你才叫上进。

因为自己有养家能力,分手了也能找更好的,娶她只是为了负责任......

迷之自信,且不愿理解伴侣。

一个好的伴侣,绝不是颐气指使的那种。

他不能代替你工作,生娃,面对人生烦恼,但一定要对你保留共情。

设身处地地为你着想,理解你的情感和想法。

就像《纸牌屋》里的克莱因,她根本不觉得生娃做家务才是实现女性价值的唯一出路,她有野心,她想有自己的事业,地位,名声,权力。

有几个男人能尊重她?

你别那么辛苦了,把自己搞得那么累有什么好处;

你一个女人,工作那么拼命没用,最后还不是得给我生孩子;

你做饭,做家务,多打扮,处理婆媳亲戚关系;

捍卫家庭是男人的责任,你做你该做的就行......

结果,两个人过生活,比一个人过得差。

名为保护,实则掌控,甚至用暴力,让你的人生选择只剩一个出口。

并不是说,事业女性就比家庭主妇厉害。而是,大部分“直男癌”连自己伴侣的想法都理解不了,一厢情愿把自己认为好的东西,强行灌输给她,并且无视她的想法。

亲密关系里,把暴力当手段,是无能狂怒。

没有尊重,不要提择偶标准。

亲密关系的相处模式有很多种,我们不否认郭涛家庭的相处模式很和谐。

然而,温良恭俭让,是好的。

娇气,必然不好吗?

喜欢呵护人的老爹,就能匹配上。

有一位来访者,小陈,她的父母在她两岁多的时候就离婚了。但是父亲离婚之后,很少再出现。

单亲家庭里长大,小陈缺乏父爱。

因此,当她长大的时候,会非常渴望有一段关系取代她和父亲的关系,有个男人能取代父亲来陪伴和照顾她。

所以她找的男朋友,不但年纪比自己大,而且很会照顾人。

如果非要抬杠,能不能说呵护不了大小姐的男人,就是能力不行呢?

这样的攻击永无止境,却毫无意义。

从现在开始,不要再贴标签了,接受人类的多样性,接受别人的生活。

不要再用自己狭隘的认知,狂妄地去框定他人的好坏。

停止攻击吧。

这还是一本亲子书啊。

一个家庭只要运作顺畅,自然是合理。

然而,我们需要的是怎样的女性地位?

绝对不是由另一个性别来完成定义。

我们如何制定亲密关系的规则?

肯定不是暴力。

不论是王自健被家暴,还是黑龙江四岁女童被虐打,根源只有一个:

不把人当人。

对方是否受伤,我不在乎;对方是不是受折磨,我也不在乎。

我在乎的是,通过暴力手段,去实现和推行我的规则。对面的这个人,只是我实现目的的一个物品。

把问题诉诸暴力,是暴君的行为。

九年义务教育已经普及了,做个人吧。

我们成年后,所有关系的缩影,都是源自于原生家庭,和父母的关系,以及父母之间的关系的映射。

如果你发现另一半,信奉拳头暴力,信奉“画底线让你听话”这种精神暴力,赶紧离开;

如果你多次碰到迷信暴力的伴侣,那么很可能,童年的经历让你画地为牢了。

几度经历过不幸感情经历的张雨绮曾说:

是的,我看男人的眼光确实不好(也是经历过父母的离婚),那是因为我不知道什么叫好男人,现在我知道了,我也就找到了。

意识到自己在重复父母的模式,是我们离开暴力关系的第一步。

现在我们常常提倡两性平等:

女性不用必须“温柔”,相对应的,男性不用必须“坚强”。每一个人,活得像个人,有强硬也有柔和。不论男女,能彪悍也能哭,做真实的自己,我们的内心才会有更多的平静。

我们还常常说:

谁来教男孩尊重女性?

世界和我爱着你。

- The End -

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司