- +1

林贤治:这就是苇岸,二十世纪最后一位圣徒

纯粹Pura 广西师大出版社

去年5月19日是著名散文家苇岸逝世20周年纪念日,“未曾消失的苇岸——纪念苇岸逝世20周年暨苇岸纪念文集新书分享会”活动在北京SKP-Rendezvous书店举行。那天,苇岸的家人、挚友,几十位诗人、作家、学者、翻译家和读者百余人共同纪念苇岸,追忆他的一生与创作。转眼一年过去,在我们惊异于白驹过隙的同时,有些东西却日益清晰鲜明起来,那就是我们对苇岸对这个世界朴素如大地哲学伦理的信念和渴求。

著名散文家刘烨园曾在《异数之美:苇岸与<大地上的事情>》一文中写道:“苇岸《大地上的事情》在当代是一个质的‘异数’。‘异’就是独自。独自是永远的,这是质唯一的内涵,也是许多年以后才能被人逐渐理解的原因。‘异’不会‘轰动爆炸’,但将如核电站一样,在时空中一点一点昭示其光。而且,如果她本身足够丰富、深邃的话,时空还将为她增加后人更多角多元地阐释其质的认知能源。她因此而永不熄灭。除非宇宙不再有大地,人类不再有自然。”

今天是“20世纪最后一位圣徒”(林贤治)——散文家苇岸离开这个世界21周年的日子,他“种子”般的谦卑、朴素和“局外人”般的清醒已经成为这个世界一种像金子般珍贵的精神和思想资源。广西师大出版社·纯粹特邀苇岸当年的朋友——诗人、作家、学者和翻译家等,特别录制了纪念苇岸的珍贵视频,共同追忆大地之子——苇岸……

林贤治

我与苇岸,说不上有很深的交情,而且往来几年,全在纸片上。最先是因为一平的书稿,他充当联络人。说到关系,他还曾在一篇关于散文期刊的短评中,带及我与友人合编的《散文与人》,再就是一些零星的翻译事宜。此外,通过几回电话,我从此记住了一个风琴般浑厚的略显克制的男中音。最后一次通话,那传来的声音依旧平静,开始便说让他感到遗憾的两件事:一件是他答应要给一位我熟识的友人写评论,结果没写成,为此要我代致歉意;另一件,是他手头有一个东西未及完稿。接着,才告诉我他得了肝病,次日就得住院,说是来日无多了,于是向我告别。这种诚意与笃定,使我长久地陷于无言。大约过了半年,北京便有消息说,苇岸不在人世了。

他在这个他并不满意却又热情爱恋着的喧嚣的世界上生活,总共不足四十个年头。

这是一颗充实的种子,但我怀疑他一直在阴郁里生长,虽然内心布着阳光。当他默默吐出第一支花萼,直至凋谢,都未曾引起人们的足够的关注。他的书,连同他一样是寂寞的。

蒙他见赠《大地上的事情》,却因故在我的书架上蒙尘已久,一直未及翻阅。只是到了他去世前夕,我才打开它,来到他那旷阔的、安静的、经由他细细抚摩过的世界。这时,我沉痛地感受到了一种丧失:中国失去了一位懂得劳动和爱情的善良的公民,中国散文界失去了一位富于独创性的有为的作家。

说苇岸是一位作家,首先因为他是从人格出发,从心灵的道路上通往文学,而不同于一般的作家,是通过语言的独木桥走向文学的。至于文人无文,唯靠官职和手段谋取文名者就更不用说了。是爱培养了他的美感,所以,语言在他那里才变得那么亲切、简单朴素而饶有诗意;所以,他不像先锋主义者那样变化多端,而让自己的文体形式保持了一种近于古典的稳定与和谐。对于他,写作是人格的实践活动,人格与艺术的一致性要求,使他一次又一次地回到历史原点。这样的作家,注定要留在趋骛新潮的批评家的视野之外。他不可能成为显赫的王子。

罗雪村作

在苇岸的散文中,我们发现,关于具体的人事,他写得十分少,简直吝啬。而且这些文字,大体上是献给他的亲人和朋友的,完全出于情感的支配,仅是为海子写的就有数篇之多。但是,对于大自然,对于其中的许许多多的小生命,他乃不惜笔墨,描写种种细枝末节,充满关爱之情。这不是“齐物论”式的,不是物我两忘,也不是借物言志。他没有那种艺术的功利主义——把自然人格化,也许在他看来,这样的人类也太傲慢了。他的散文不是中世纪田园诗式的,没有陶潜一类中国士大夫的闲适与陶醉,他是清醒的。在他的作品中,人与自然是共时性的存在,是对等的、对话的,处在恒常的交流状态。在心灵的交流中,给予者同时也是获得者。爱作为观念,对苇岸来说是完全来自西方的,不是“三纲五常”的衍生物。这是博爱。平等、民主、公正,都是从这里辐射出去的。所谓人文精神,它的内核,就是对生命的爱。凡·高有一句话是苇岸喜欢的,说是“没有比对人类的爱更富于艺术性的事业”。他的散文写作,从发生的意义上说,无疑最接近艺术的本源。

苇岸自称“观察者”。他仔细耐心地观察大自然中季节的转换,对古老的时间有一种敏感。而他所掌握的时间,总是同播种、劳动、繁殖联系在一起的,直到生命终结,他仍然系念着与农事有关的二十四节气。没有形而上学的时间,他观察和赞美太阳、月亮、大地、小麦和自然中最可爱的生灵:胡蜂和各种蜂类、蝴蝶、麻雀、其他飞鸟、林木以及鸟巢……在《我的邻居胡蜂》中,他详细地记录了胡蜂的活动,还有极其悲壮的告别场景。在胡蜂离巢以后,文中这样写到书房窗外的情景:“它们为我留下的巢,像一只籽粒脱尽的向日葵盘或一顶农民的褪色草帽,端庄地高悬在那里。在此,我想借用来访的诗人黑大春的话说:这是我的家徽,是神对我的奖励。”他写蜜蜂:“它们就在我们身边,似一种光辉,时时照耀、感动和影响着我们,也使我们经常想到自己是普通劳动者和舍生忘死的英雄。”他写到处流浪而与自然一体的放蜂人:“他常于现代进程之外,以往昔的陌生面貌,出现在世界面前。他孤单的存在,同时是一种警示,告诫人类:在背离自然、追求繁荣的路上,要想想自己的来历和出世的故乡。”他去看白桦林,说:“我相信,白桦树淳朴、正直的形象,是我灵魂与生命的象征。”在这里,正直是生存的首要条件、方向,同时构成了品质。他赞美羊,因为那是“人间温暖的和平精神”。由此,他谴责“羊奸”“贼鸥”之类,谴责强暴与阴谋,为动物界的不幸和无情的搏噬感到震惊、悲悯和愤慨。他的和平主义、非暴力主义是一贯的。作为他一生崇拜的人物,托尔斯泰曾经把非暴力主义比喻为“构成人类共同生活的全部学问的拱顶”。而他,则把自我牺牲精神看成为“人类精神衍进中的一次伟大变革,它的意义不会亚于火的使用和文字的诞生”。苇岸是崇高论者,因此,他无须“躲避”而由衷赞叹圣雄甘地和马丁·路德·金。尊重生命个体,彼此平等相待,是民主政治的人性基础。在生物界那里,他发现并描写了这种天性:善良,淳朴,谦卑,友爱,宽容,和平,同时把它们上升为一种“世界精神”,从而加以阐扬。

为了拥抱大地,人们选择旅行。美国国家公园之父、环境保护运动的发起者约翰·缪尔,就是著名的旅行家。苇岸也喜欢旅行,而且常常独自上路。从有名的风景区到偏僻的角落,他借此亲近大自然,亲近日常生活中的人们。他赞美他们。我们看到,那接受赞美的一切,都是他所关注和信仰的。小镇上的人在见面时的小小握手礼,是那般地叫他感动,甚至认为,一个天边小镇的存在,便足以让喧嚣的商业世界感到卑微。他的有关旅行的文字,并非山川风物的随行投影,而是从行进中发现那些渐渐变得遥远、陌生的事物和业已失落的东西。他把这些记录下来,那意思,大约总该是为了保存人类精神世界的原质。在《美丽的嘉荫》里,他写道:“望着越江而过的一只鸟或一块云,我很自卑。我想得很远,我相信像人类的许多梦想在漫长的历史上逐渐实现那样,总有一天人类会共同拥有一个北方和南方,共同拥有一个东方和西方。那时人们走在大路上,如同走在自己的院子里一样。”在旅行中,他会切实获得一种家园感,更深入地领悟如利奥波德——被誉为“二十世纪的梭罗”——所称的“大地道德”。

梭罗在瓦尔登湖,利奥波德在沙乡,他们都在阅读大地,书写大地。至今,地球作为一个共同体的观念,已经被愈来愈多的人接受。环境保护运动,作为国际性的运动方兴未艾。但是,与生态学和一般的有机论者不同的是,他们所提倡的不仅仅是科学和哲学;土地应当被热爱和被尊敬,这种观念,在他们这里已经做了伦理学上的延伸。于是,最重要的、不容回避的问题,到最后变成了对自身的道德要求。如何看待生命的原则?如何看待物质与精神?如何做一个诚实的人,而且彻底地诚实?在持久性的价值探索的旅途中,苇岸随同伟大的灵魂一起艰难跋涉。

苇岸 著

广西师范大学出版社

出版时间: 2014-6

在题为《作家生涯》的数十则随笔中,温和的苇岸以热烈的爱憎臧否人物、裁判世上的事物和事件,这是在他的其他散文中所少见的。他高度赞赏坚持“正义第一”的托尔斯泰、毛姆、索因卡,拥有与大地相同心灵的梭罗,素食主义者萧伯纳,而不满于意识形态化的诗人。面对历史上上百万妇女儿童由于政府的暴行而归于毁灭和死亡的事实,他严肃地探讨并肯定非暴力主义的可能性,赞成把悔过和自我克制作为国家生活的准则,但决不主张在暴君面前保持沉默。他赞赏苏联作家发起的“贝加尔湖运动”,认为为了大地的安全,有必要辨明人类生存的危机点,积极创造“新神话”。“农村永恒”,这是他所不断祈祷和呼唤的。他反对美国式的农村城市化的做法,主张在改善农村生活条件的同时,保留农业文明的美好的遗产。这不是乌托邦,至少苇岸确信,一个作家,只有生活在俄罗斯乡村那样的地方才会写得好。他敢于幻想,但是深知希望的限度。在《进程》《马贡多与癞花村》等文章里,他反复揭示人类文明进程中的物质与精神的相悖现象。而他,是始终自奉俭省而忠于精神的。“在西方思想家那里,有一种说法:只有那些生活在一七八九年以前的人,才能体会出生活的美满和人的完整性。”他感慨地说道:“我觉得新时期以来的一二十年间,在精神的意义上,中国再现了西方几个世纪的进程。这是一个被剥夺了精神的时代,一个不需要品德、良心和理想的时代,一个人变得更聪明而不是美好的时代。”世界为什么需要作家,如果作家不能够使自己变得美好的话?于是,我们见到,苇岸对自己的要求是那般严格,简直近于苛刻。临终前,他让他妹妹记下最后的话:“我平生最大的愧悔是在我患病、重病期间没有把素食主义这个信念坚持到底(就这一点,过去也曾有人对我保持怀疑)。在医生、亲友的劝说及我个人的妥协下,我没能将素食主义贯彻到底,我觉得这是我个人在信念上的一种堕落。”为了免于堕落,在内心的战场里,他和自己做着何等残酷的斗争!然而,对于他人,对于世界,他一直坚持着奉献。同样在临终前,他请求说,在撒骨灰的时候,让友人能为他朗诵他所心爱的法国诗人雅姆的一首诗。诗的题目是《为他人得幸福而祈祷》,是十四篇祈祷组诗之一:

天主啊,既然世界这么好地做着自己的事情,

既然集市上膝头沉沉的老马

和垂着脑袋的牛群温柔地走着:

祝福乡村和它的全体居民吧。

你知道在闪光的树林和奔涌的激流之间,

一直延伸到蓝色地平线的,

是麦子、玉米和弯弯的葡萄树。

这一切在那里就像一个善的大海洋

光明和宁静在里面降落……

天主啊,既然我的心,鼓胀如花串

想迸发出爱和充盈痛苦:

如果这是有益的,我的天主,让我的心痛苦吧……

把我未能拥有的幸福给予大家吧,

愿喁喁倾谈的恋人们

在马车、牲口和叫卖的嘈杂声中,

互相亲吻,腰贴着腰。

愿乡村的好狗,在小旅馆的角落里,

找到一盘好汤,在阴凉处熟睡,

愿慢吞吞的一长溜山羊群

吃着卷须透明的酸葡萄。

天主啊,忽略我吧……

最后的瞬刻,凝聚了一个人一生的全部光华。在中国,有哪一个青年,哪一个人,曾经采取与此相类似的迎接死亡的仪式?

这就是苇岸,二十世纪最后一位圣徒。

联合国人类环境会议组织的报告,有一个有意味的题目是:《只有一个地球》。大地使苇岸辽阔,而个人在大地上的位置,又使他如此朴实谦卑。他说:“我是生活在托尔斯泰和梭罗的‘阴影’中的人。”正是向善、勤劳和节制,使他们一起成为恪守“大地道德”的人。显然,苇岸没有完全被先哲的影子所笼罩。他毕竟生长在中国的大地上。他有他独特的忧思。

苇岸的存在,给中国文学的一个最直接而明白的启示是:作家必须首先是一个优秀的人。他曾经说过“艺术和写作是本体的”,就是说:写作取决于人的存在,是生存的一部分,是生存状态本身。没有第二种状态。艺术不是生命的派生物,更不是意识形态或其他外在于人的事物的仿制品,人生和艺术是合二而一的。在中国,如果说曾经存在过少数诚实的、严肃的、坚卓的写作者,那么,我必须指出:苇岸的全部作品所奔赴的关于“大地道德”的主题,在中国现代文学中,具有开创的意义。冰心是单纯的母爱的赞颂者;周作人笔涉花鸟虫鱼,都是博物学意义的;郁达夫游记,不过是柳宗元山水小品的放大罢了;丰子恺和许地山有一些泛爱主义的散文,其实是从释道的遗教出发的,属于“东方文明”。一九四二年以后,“人类之爱”在左翼文坛中成了被批判的对象,几十年来无人进入禁区。直到一九七九年以后,文坛始见“人性”的复苏。即使在这个时候,“博爱”的宣传仍付阙如。正如苇岸批评的:中国文学只有聪明、智慧、美景、意境、技艺、个人恩怨、明哲保身等,“唯独不见一个作家应有的与万物荣辱与共的灵魂”。二十世纪八十年代中期,主要在九十年代,有个别关于环保题材的报告文学出现,但是,这些作品都是明显地与道德和心灵无关的。苇岸是一个异数。他丝毫不理会主流意识形态以及争夺霸权话语的嚣音,而沉静地居于心灵中间,开拓自己的内视野。在艺术上,他赋予它以相当高的品位,从来不曾粗率从事,像一些自命不凡的才子。从材料到语言,都是经他严格选择过的,十分注意整饬。由于精神的充盈,简单的空间结构便变得无比丰富与宏阔。

苇岸的作品,体现了托尔斯泰对于真理的宗教般的追求,平易而朴素。梭罗给了他以一种务实的哲学,他却舍弃了梭罗的烦琐和爱默生时代特有的英雄的说教,虽然那时的梭罗已经相当英雄化。约翰·缪尔的文字不知他接触过没有?除了对大自然的热爱,那美国式的开敞、欢乐、享受等,应当很难为他所吸收。但是,他肯定受过法布尔的影响。他们都一样尊重渺小的昆虫。只是法布尔局限于昆虫形态生活的描摹,少有人事的补充与诗意的润泽。利奥波德是他所崇仰的,他称引的“大地道德”,可是直接来自对《沙乡年鉴》的阅读?其中抗议的激情,好像是苇岸所缺少的;但在指南花之死中,我是能够读出一种唯苇岸所有的哀伤的。苇岸的书,内容和形式都不划一,却恰好保持了生物共同体般的谐美,具有情感的深度。对于生命的爱,就其来源而言,我认为,对于苇岸这样的人,恐怕更多的得自天赋和神赐;如若仅仅是观念的产物,他怎么可能凭着柔韧的美学触角,穿越如此巨大的历史沉积物,把感知能力修建到尚不美丽的人类思想之中呢?

然而,苇岸写得太少了。思想和文学的创造,刚刚开始便告结束,无论如何是可遗憾的。他只出版了一部书。唯一的一部书。但是,中国几千年,近百年,关于“土地道德”,不也是只有这唯一的一部书吗?关于土地的伦理学和美学,不是因为这部书的阐发,才显现了它的最初的原则的吗?许多伟人、圣者,如果是著作家的话,都往往只遗一部书。杨朱无书。我们如何评价他们的存在呢?如何评价他们的精神遗产?英国一位女作家提到一个“知识分子势利”问题,一直为我所铭记。而今,许许多多的文人和非文人都出版了多卷本文集,镶金镂花,装帧讲究,相形之下,苇岸只有薄薄的一部书,难道我们不该替他感到寒碜吗?但是,如果我们仅仅以数学和物理学的量度,去评估苇岸的分量,我们会不会因为感觉到了我们的势利而羞耻?

好在这一切与苇岸无关。他是喜欢简单的。他的谦卑,他的对生命自身的尊重,已使一切关于声名的议论变得多余。

苇岸走了。他的品质和精神留了下来。苇岸的存在是大地上的事情。他与大地同在。

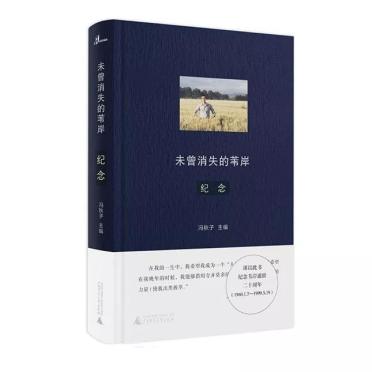

(内容节选自《未曾消失的苇岸——纪念》

广西师大出版社,2019年)

林贤治等 著;冯秋子 编

广西师范大学出版社

2019年5月

《未曾消失的苇岸——纪念》是纪念散文家苇岸的文集。

苇岸是一个有独特价值、思想深邃、影响广泛的散文作家,一生关注大地上的事情和“大地道德”,将自然万物融入创作,其风格严谨、克制、谦卑而充满赤子深情,影响了活跃在当今文坛的很多作家、诗人,并且随着时间的推进,其影响愈来愈深远而广泛,被文学界和思想界誉为“中国的梭罗”。

美国散文家约翰·巴勒斯说,有的人把自己像种子似的播撒在土地上。苇岸便是这么一个人,一粒种子。他是“最后的浪漫主义者”和“大地上的圣徒”。

因为早逝,他留下的作品并不多,但其人格力量和文字魅力,至今仍广受好评与追念。该文集中,苇岸的家人、好友以及文学界、思想界同仁,从不同侧面回忆和描述了苇岸的一生与创作,尤其是苇岸的性格特征与艺术追求,给人留下深刻印象。作为散文家的苇岸,在这个集子里得到了鲜活而丰富的展现。

原标题:《林贤治:这就是苇岸,二十世纪最后一位圣徒》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司