- +1

李公明︱一周书记:与萨特……“告别”还是“重逢”?

上个月的15日是让-保罗·萨特逝世四十周年纪念日,国内媒体发了几篇文章。“澎湃新闻”发表的文章回顾了“萨特热”,对于“萨特”在中国的谢幕,提出的问题很尖锐、很重要:“这场谢幕迎来的究竟是超越还是堕落?”文章最后说,“我们曾经告别了萨特,却并没有变成更好的人。”话说得有点残酷,但是真实,这的确是一个重要而且沉重的问题。

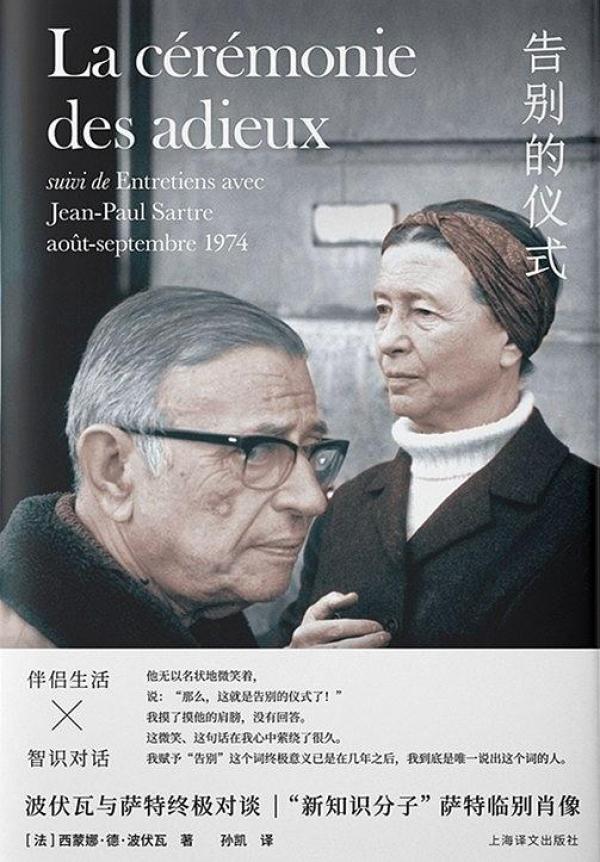

西蒙娜·德·波伏瓦的《告别的仪式》(孙凯译,上海译文出版社,2019年9月)是波伏瓦以回忆录和对话录的形式记录下让-保罗·萨特生命中的最后十年。原以为我不会太感兴趣,读完以后才发现这是一幅无法与之告别的萨特思想肖像和一份他最后十年的斗争年表。读《告别》,想到的是为什么会“遗忘”萨特,应该“告别”还是“重逢”?

在1980年第一次阅读萨特,那是在他刚去世后《七十年代》杂志刊登的一组文章,我和一位同学在课堂上传阅,“存在主义”、“存在先于本质”、“他人就是地狱”这些概念令我们激动不已。第二年柳鸣九编选的《萨特研究》出版,红色封面中的萨特头像,这是我们第一本萨特读本。在今天重提八十年代曾经如何阅读萨特,不是怀旧,也不是要把法国左翼知识分子及其运动重新浪漫化,而是在新的语境中重新思考上世纪六七十年代西方左翼知识分子的思想遗产。尤其是在对加缪、雷蒙·阿隆的意识形态批判思想有了深刻认识和价值认同之后,转过头来看萨特晚年的“告别的仪式”,在书斋与街头之间的现实褶皱之中又有一种新的感受和激动不安袭上心头。如果说在我们的身上曾经被贴过一些标签,萨特的存在主义肯定是其中一张,问题是有些人只是贴在身上,时代的风向随时就把它刮走;有些人是自觉或不自觉地贴在自己的内心和情感中,时代的方向只是把它一再煽动起来。与萨特的“重逢”,不应止步于书斋或线上讲堂,应该重返塞纳河左岸的街道,重返那些哪怕要戴上口罩才能进入的咖啡馆。

《告别的仪式》第一部分是波伏瓦的十一年回忆录,从1970年到萨特去世的1980年,实际上就是两条异常鲜明的生与死的主线缠绕在一起,一份坚持斗争和走向死亡的年表。“五月风暴”刚过去,萨特重新思考知识分子的角色,更加积极地投身各种政治活动,同时与不断折磨他的各种病症(高血压、行走困难、视力下降和失明、脑损伤、尿毒症……)斗争。因此,这份回忆录最重要的是它的“干货”——萨特在最后十年所坚持的对世界的介入和斗争。因此,为了让萨特在“告别的仪式”中复活,有必要把其中比较重要的斗争事件摘录一部分。

回忆录正文的第一句话就凸显了全书的基调是思想性的传记与对话:“萨特的一生,在永无休止的自我拷问中度过:他不否认自己所谓‘意识形态上的兴趣’,却不希望被它异化。所以,他常常选择‘在思想上推翻自己’,努力‘让自己的头脑脱胎换骨’。萨特卷入一九六八年的政治动荡,在这一事件的深刻影响下,他修正了自己的思想。作为知识分子,他觉得自己被质疑,便在接下来的两年中开始思考知识分子的角色问题,并修正从前的观念。”思想上的自我拷问与自我修正,对意识形态感兴趣但不被异化,萨特提出的“新知识分子”概念是“努力让自己融入群众之中,期望让真正的普世性取得胜利。”(第1页)1970年10月,“无产阶级左派”成员热斯马尔被审判,萨特向工人作演讲,他站到一只铁桶上,拿着扬声器喊话。他说:“我愿意上街作证,因为我是一个知识分子,而且我认为早在十九世纪,人民和知识分子就是联系在一起的……这种联系,今天应该得到复兴。人民和知识分子被隔离开来已经有五十年了,现在他们应该重新融为一个整体。”(第9页)这可以看作是对他的“新知识分子”概念的主要诠释。针对热斯马尔被判十八个月的监禁,11月1日萨特参与创办的新报纸《我控诉》创刊号出版。他还担任了《人民事业报》主编,还同意领导《一切报》和《人民之声报》这两份左派报纸。谈到报纸,萨特希望要办的报纸是工人自己写文章,让群众向群众说话,目的就是“把大家争取到斗争的进程中来”。他主编的《人民事业报》第一期在1970年5月1日出版,内务部长命令在印刷厂扣押报纸,但是印刷工人赶在查封以前把印好的大部分报纸发了出去,萨特和波伏瓦与朋友们一起到街上卖报。这年六月,萨特发起成立了“红色援助”组织,该组织致力于为被镇压的受害者及其亲属提供保护和支持。12月12日,萨特主持了一场由“红色援助”组织的“人民法庭”审判,为在矿难中死去的矿工伸冤。

1971年,萨特为一本抗议佛朗哥政府的报告书写序言,再次阐述了他关于普世性的思想。他认为政府所参照的只是抽象的普世性,而人民需要的是从人的处境、文化和语言出发的个别的具体的普世性,而不是之将人视为空洞的概念。十一月底,萨特和福柯等人一起参加了古特多尔区的示威活动,萨特手持大喇叭发表演说,对一个十五岁的阿尔及利亚人德杰拉里被害表示抗议。该年六月,《备忘录》杂志控告萨特,司法部长和内务部长根据从《人民事业报》和《一切报》上选出的萨特文章告他诽谤,十月进入预审。

1972年,萨特参与了闯进司法部抗议普勒旺没有兑现关于调整监禁制度的诺言的活动;他去雷诺汽车公司的塞坎岛车间找工人谈话,反对无理解雇工人;参加抗议奥维内被害的大型示威活动,因为有腿病,萨特不能走完送葬的全程;三月初,他和福柯、德勒兹等人发布了一个支持刚果的呼吁;参与和组织抗议古特多尔区警察把无家可归的移民从空置房屋中赶出来的暴行;十月,为《人民事业报》写了《我们控诉共和国总统》,以招贴画的形式和在报纸增刊中刊出;十二月,他和一百三十六名知识分子一起在一篇反对“新种族歧视”的呼吁书上签名;十二月,萨特参与创办《解放报》报社的筹备工作,他说“需要我写文章,我一定写。”

1973年,萨特发表了一篇关于监狱的通讯,题目是《这个制度把我们都维系在一个集中营的世界里》; 9月26日他在一份作家联盟的呼吁书上签名,反对智利的镇压,还在一份反对官方新闻机构对这个国家保持沉默的呼吁书上签名。10月6日出席《备忘录》诉讼案的庭审,最后被判四百法郎的罚款。

1974年,萨特在年初以来即在好几份抗议书上签名;十一月,萨特在一个与联合国教科文组织断绝关系的声明上签名,后者拒绝将以色列纳为世界的固定板块;同意与电视二台合作做一组以他个人经历和思想为主题的电视节目;十一月,抗议德国政府拒绝他去探视被关押并受到虐待的“红色军团”成员,最后终于成行,并举行了记者招待会呼吁成立保护政治犯的国际委员会;12月28日发生利埃维矿难,他发表文章指控法国煤炭部,并和福柯一起召开记者招待会。

1975年,紧张筹备个人电视专题节目;五月,发表公开信支持捷克哲学家卡莱尔·科西克反抗对知识分子的迫害;这一年,他分别在这些呼吁书上签名——号召遵守越南问题巴黎协定、警告挪用原打算用于为智利囚犯辩护的钱款、支持巴斯克民族主义者、制止对西班牙的十一个死刑犯进行处决、抗议联合国把犹太复国运动视为种族主义的决议、要求改善被俘士兵状况等等。

1976年,萨特在一份声援“边缘团”的声明上签名,后者占领了苏联大使馆的一座侧楼;在《解放报》上为一份希望共和国总统为临时中学教师让·帕潘斯基伸张正义的呼吁书签名;在一份呼吁释放米克哈尔·斯特恩博士的呼吁书上签名;签署一份公报,对乌尔里克·米恩霍夫在德国监狱的死表示震惊;十月,参加了一个集会,要求释放库兹涅佐夫;在《解放报》发表公开信声援拘留在里昂的五个科西嘉人;在《政治周刊》的访谈中揭示德美霸权将给欧洲带来的危险;参加“反对日耳曼/美利坚笼罩之欧洲”委员会。

1977年:继续在许多声明、呼吁书上签名——反对摩洛哥镇压、支持因退回自己的军籍簿而被控告的伊万·皮诺、反对某歌唱家在尼日利亚被逮捕、为阿根廷争取自由、反对在意大利的镇压行为、反对巴西政治局势的恶化、反对在对待波里萨里奥阵线的问题上使用暴力、支持伊朗反对现行政体的知识分子、反对驱逐画家安东尼奥·索拉……。

1978年,会见了从拉扎克来的农民代表团,讨论他们的斗争,发表支持他们的声明。1979年,对《现代》杂志组织的“以色列巴勒斯坦研讨会”给予极大关注;出席“开向越南的船”委员会举行的记者招待会,呼吁接收越南等国难民。1980年:关注和讨论他与维克多的对话发表后的反应,为他认为是正义的事业奋斗到最后一刻。4月15日上午萨特在医院去世。

世界荒谬、自由选择、承担责任、表明立场、积极介入、反抗压迫……,这些似乎都是关于萨特的老生常谈,但是这份晚年的斗争纪录使我们难以向他告别。萨特很早就意识到要与被遗忘的命运抗争,那时他想到的是自己的书以后是否还有人读。在生命的最后十年,他似乎明白过来了,书肯定还会有人读,但这不是最重要的;重要的是能否在这个他毕生介入、奔走呼号的世界上留下真实的印记。其实,这种意识很有马克思的色彩,哲学家应该关心的不是在书本上解释世界,而是在世界上改造世界。托尼·朱特指出,六十年代的欧洲思想界在涉及政治领域的时候,不管是否左翼,都承认马克思的思想遗产仍然是时代的主导思想。萨特1960年在《辩证理性批判》中说“我认为马克思主义是我们这个时代不可超越的哲学。”雷蒙·阿隆也坦然承认——虽然感到遗憾和迷惑不解——马克思主义是时代的主导思想,是这个时代的世俗宗教。(托尼·朱特《战后欧洲史》,卷二,林骧华等译,中信出版社,2014年,234页)

关于萨特最后十年斗争的历史背景,托尼·朱特的论述也有重要的参考意义,他认为欧洲政治在七十年代初开始了“新基调中的政治”,原因是欧洲选民的政治社会状况已经发生变化,社会阶级划分的划分不再固化,各传统政党的纲领和愿景已经耗尽,出现了少数族群的新型政治组织,“新左派”在公共讨论中引入了新的主题。于是出现所谓“单议题”政党和运动,其关注点通常是单一的,甚至可以是异想天开的。这种运动逐步为主流公共生活所吸纳,对传统政党特别是左翼敲响了警钟。(同上,卷三,43—45页)

谈到改造世界,“虚无”(Nothingness)似乎是当今的时代病症,在萨特看来真正的“虚无”并不表示否定生命的意义,而只是否定未能达到理想状态的现实与眼前的自己,从而更为肯定了人要实现理想价值的意义。在世界的荒诞面前,人可以交出一切,唯独无法交出的是他的选择的自由,他的先于本质的存在。萨特以“锁链下的奴隶”来说明人的处境(《存在与虚无》),锁链下的奴隶仍然是自由的:选择继续当奴隶,还是选择立志砸断锁链。这就是他的激进的自由意志,要打倒决定论,必须承认人有绝对的、无法逃避的自由;人因其是自由的,因此要对自己的选择和所做的一切负责。没有什么借口让人可以在粉饰冷漠、推卸责任的同时还嘲笑崇高与牺牲。在这里,不得不谈到雷蒙·阿隆。他说“五月风暴”是半真半假的革命,与其说是真干还不如说是知识分子加狂欢的扮演;他的《知识分子的鸦片》无疑是非常深刻而且重要的思想论著。在社会运动的汹涌人流与风云变幻之中,雷蒙·阿隆的判断和选择在事后看来基本上是对的,他的理性思考和审慎介入无疑比所有的冲动、激情和愤怒更能经得起历史的检验。但是他也曾经遇到让他略显尴尬的问题:由于在五月风暴中他被认为是站在青年人的对立面,有两位采访人向阿隆提了一个一直让他们耿耿于怀的问题:“为什么您不追究政府行动方面的责任?”阿隆只能承认当时谁也无法面对困难的问题作出回答,这回答显得不那么有力量。当年的《费加罗报》有一位读者致信雷蒙·阿隆,认为对具有献身精神的知识分子怀有偏见是不公平的。指责雷蒙·阿隆怀有偏见可能是不恰当的,但是他的审慎和理性真的有点苍白,有点过于超脱。萨特的问题是的确有过不少判断失误,但是当他一旦看到真相就迷途知返,不会对已经知道的邪恶唱赞歌。

《告别的仪式》第二部分是波伏瓦在一九七四年八月至九月与萨特的谈话纪录,这种带有鲜明历史回忆和思想交锋的对话叙事是很独特的,有时在对话中带有独语式的深思。没有人能像波伏娃那样深入、那样细心地了解萨特晚年的心境与状况,当然也没有人比她更适合参与和主持这场“告别的仪式”。无论是回忆还是对话,都因为两人长期存在的紧密而特殊的关系而具有某种强烈的现实感,可以把读者带进那种曾经只是属于他与她之间的真实语境。从对话中的双方思想的表述来看,有点类似巴赫金说的那种复调的、多语体性的特点。萨特谈了很多问题,其中有几个话题是我比较感兴趣的。比如萨特说他完全反对诺贝尔奖的理由是为它把作家分成等级,“把文学分成三六九等,这和文学理念完全背道而驰,却完全适应于一个希望将一切都招纳进来的资产阶级社会。如果这些作家被一个资产阶级社会招纳,那就落入等级制度的蛊中,因为所有的社会形式都是这样体现出来的。等级制度正是那个摧毁个人价值的东西。”(312页)从这个角度来看文学评奖,恐怕很多人都会反对,但是从萨特的内心来讲这是很真实的原因。又比如,萨特不仅仅是在存在主义哲学的意义上揭示“人的自由”,而且也在人的历史活动、人与历史中的重大事件的相遇中看到人的自由意识的重要性。因此他认为一九六八年是青年一代开始意识到自由的时刻,这很重要、很美好、很虚幻又很真实。(438页)他说“在大写的历史中,这种时刻时常出现。巴黎公社也属此类。”接着他说,“我关于自由的思想是被我和历史的关系所修改的。我身处于历史之中,无论是否愿意,我都被卷入了某些社会变革的大潮中,无论我对这些改变采取什么立场,它们都是必然发生的事。……为了让我的自由大行其道,应该对历史、世界有所作为,并在人和历史、世界之间建立与众不同的关系。……这是一种个人的自由,它试图自我表达并战胜外部力量。”(439页)关于1968年,他晚年所坚持的看法仍然没有改变。这让我想起著名左翼历史学家霍布斯鲍姆,他在自传中回忆1968年在巴黎亲历五月风暴,以历史学家与亲历者的双重身份谈论左翼知识分子传统。作为真正的老左派,他还是支持他们,这是1848年以来每一代激进知识分子的命运:“不管怎样,我们千万别缴械投降,即便在时机不利的年代也不例外。社会的不公不义仍有待我们加以谴责与打击。世界可不会自动自发变得更好。”(《霍布斯鲍姆自传: 趣味横生的20世纪》,周全译,中信出版社,2016年,532页)这就是在“告别的仪式”之后,在街头咖啡馆与萨特“重逢”的理由。

萨特虽然声名卓著、影响巨大,但最终也没有得到学院派的承认,从未获得在高等学府正式任教的资格。波拿巴特街42号没有任何“萨特故居”之类的标识,那又怎么样呢?在2000年以后,终于有了“萨特—波伏瓦广场”,圣日尔曼大道和雷恩街交叉路口中的一块面积不足五十平方米的三角形的安全岛。与萨特“告别”还是“重逢”,这也是一个萨特式的选择难题。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司