- +1

解读:中国城乡融合发展的进程、问题和路径

1

城乡政策:“城乡统筹”—“城乡一体化”—“城乡融合”

改革开放以来,特别是从上世纪80年代末期开始,我国城乡关系变动激烈,发展不均衡问题受到广泛关注。其中,农业、农民、农村问题长期受到国家重视。1982-1986年中央连续5年发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件,对农村改革和农业发展作出具体部署。进入新世纪以来,从2004年开始,连续15年发布以“三农”为主题的中央一号文件,彰显党中央对“三农”问题的重视,也直接推动“三农”发展进入新的历史阶段。中央一号文件的主题从农村改革、农民增收,到新农村建设、农业基础设施、农业科技创新、现代农业发展、农业现代化、乡村振兴等,不仅囊括农村制度层面,而且直接涉及到农业农村的发展。

城乡关系:由城乡分割逐步走向城乡融合

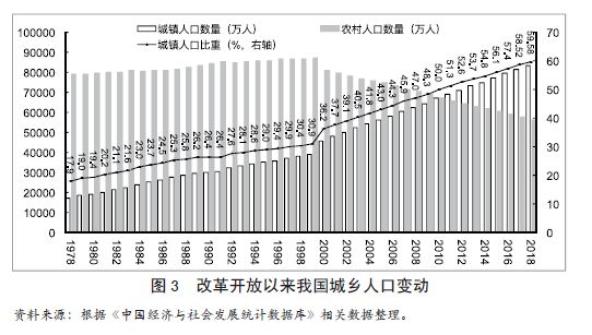

改革开放以来,随着我国对城乡关系发展不平衡的日益重视,城乡政策逐步推进,从通过价格剪刀差实现农村、农业支持城市、工业发展,到“以城带乡、以工促农”,再到城乡一体化、城乡融合发展,我国城乡关系发生着翻天覆地的变化。概括起来,我国关系呈现由城乡分割到城乡逐步融合的趋势。城乡收入比是衡量城乡收入差距的一个重要指标,某种程度上表征城乡融合程度。通过图2可以看出,改革开放以来,我国城乡关系大致经历3个阶段。

1978-1984年为第一个阶段,即城乡分割走向低水平城乡融合阶段。这一阶段,城乡收入差距呈下降趋势,城乡收入比从1978年的2.56下降到1983年的1.82。这是改革开放以来我国城乡收入差距的最低点,主要由于改革开放以后农村的率先改革,使农村要素得以释放,农村活力得以激发。

1985-2002年为第二个阶段,即城乡分割向高水平城乡融合的准备阶段。这一阶段,城乡收入差距日益扩大,城乡收入比从1985年的1.86上升到2002年的3.11,突破国际警戒线,城乡差距成为我国区域差距的主要特征,无论是廉价原材料的供应,还是农村市场的支持,农业、农村在支撑城市工业经济的发展上发挥巨大的作用,为更高水平城乡融合发展作了充分准备。

2003年以来为第三个阶段,即向高水平城乡融合迈进阶段。这一阶段城乡收入比在显著下降,前阶段的城乡收入差距持续扩大,引起党中央、国务院的高度重视,农村工作受到广泛关注,特别是对城乡关系的重新定位,为向高水平城乡融合发展迈进提供了政策支撑。

城乡融合的主要特征

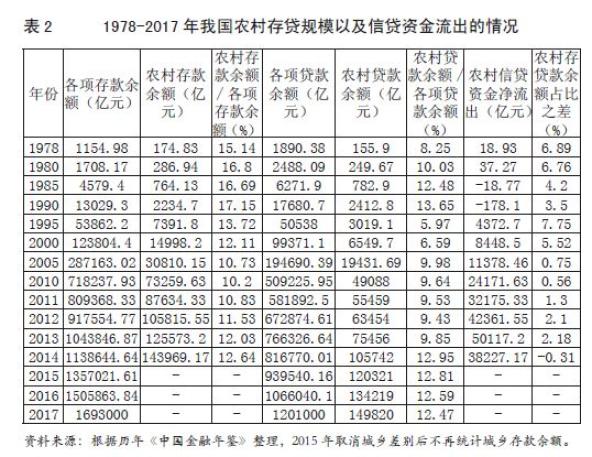

1.人口在城乡间自由流动加快

户籍制度松动以来,“进城”“农转非”成为一代人的记忆。农业转移人口市民化加快推进,越来越多的农村人口进入城市,城镇化率显著提升。1978年,我国城镇人口仅1.7亿人,占常住人口比重为17.9%。2018年,我国城镇人口数量达到8.3亿人,城镇化率达到59.58%(见图3)。2010年城镇人口首次超过农村人口。《新型城镇化规划》明确提出我国常住人口城镇化率2020年达到60%的目标,意味着将有更多的农村人口转入城市。此外,2015年以来,国务院先后印发《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。2016年开始,在全国组织341个县市区开展支持农民工等人员返乡创业的试点工作,返乡创业蓬勃发展。初步统计全国返乡创业的人数约740万人,对带动农村产业发展、增加就业发挥了积极作用。

改革开放以来,我国城乡资金流动密切,特别是农村资金在较长时间内源源不断地流入城市,对城市经济的发展作出突出贡献。总体而言,主要途径是价格渠道、财税渠道和金融渠道。从价格渠道看,“剪刀差”将资本从农业转移到工业,推动了工业化的迅速发展。据统计,“剪刀差”占农民总负担比重一般在40%左右,最高时曾达到70%。1991-1997年,农村资本通过价格渠道向城市输送了12666亿元。从财税渠道看,国家一直加大财政对农业的投入,支农资金不断增加,从1981年的150.7亿元增加到2012年的12387.6亿元。同时,农业各税和乡镇企业税是国家财政从农村地区的主要收入来源,是农村资金通过财政渠道流出的主要方式。农业各税从1981年的28.4亿元增长到2011年的3932.6亿元,乡镇企业税也从1981年的34.28亿元激增到2012年的12457.62亿元,加剧农村资本通过税收方式外流的现象。从金融渠道看,城乡资金流动主要以吸收农村存款和向农村发放贷款方式实现。总体而言,金融渠道像是市场机制的“抽水机”,将农村资金源源不断地抽向城市。农村信贷资金净流出呈现不断加剧的趋势,2013年农村净流出额已达到50.1万亿元,从农村存款余额占社会存款余额的比重始终高于农村贷款余额占社会贷款余额的比重,2013年分别占到12.03%和9.85%(见表2)。城乡资本通过信贷渠道的主要特征是农村资本持续流向城镇部门。2014年开始,这一趋势有所缓解,农村贷款余额占各项贷款余额比重开始上升,中央更加重视农村金融发展,农村存贷款余额占比之差由负转正。

01

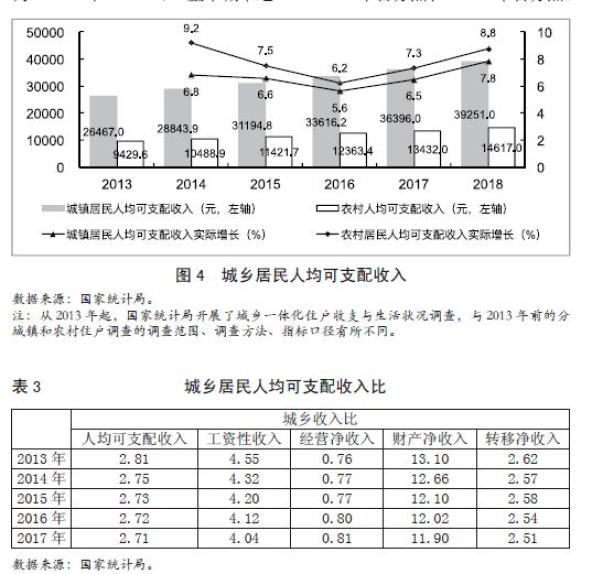

城乡收入差距依然较大

随着我国农业现代化进程加快,农民收入显著提升。2013年以来,农村居民人均可支配收入增长速度均超过城镇居民人均可支配收入。2018年农村居民人均可支配收入名义增长率为8.8%,城镇居民人均可支配收入名义增长率为7.8%(见图4)。尽管如此,农村居民人均可支配收入与城市居民收入差距依然较大。2018年农村居民人均可支配收入为14617元,城镇居民人均可支配收入为39251元,城乡收入比为2.69。2017年,城乡经营净收入比为0.81,城镇居民的财产净收入、工资性收入、转移净收入分别是农村居民的11.9倍、4.04倍、2.51倍(见表3)。

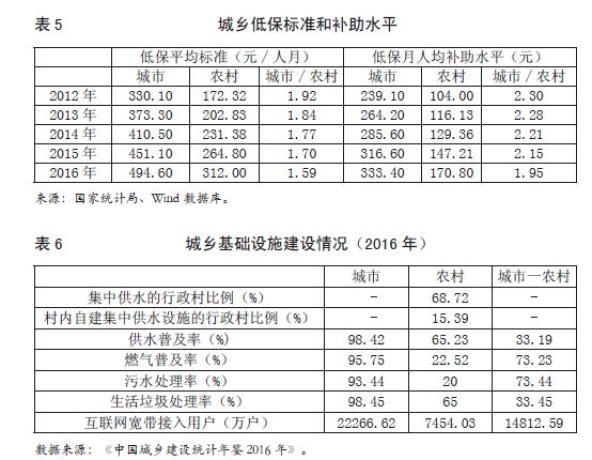

推进城乡基本公共服务均等化任务艰巨

党的十八大以来,我国注重城乡基本公共服务均等化建设,全国公共财政对农村农业的支持力度加大。2012-2016年,全国公共财政对农村社会发展、农村综合改革、乡镇卫生院的支出占比分别提高0.01、0.02、0.01个百分点。其中,在农村社会发展等方面的支出增长390%。基本公共服务不断向乡村延伸,城乡居民在医疗保障、义务教育以及基本养老保险方面均实现了制度全覆盖。但是,城乡基本公共服务标准差距依然较大。在农村医疗、教育方面,近几年来城市每千人医疗卫生机构床位数为农村的2.2倍,城市每万人拥有卫生技术人员数是农村的2.7倍,城市幼儿园专任教育人数为农村的2.8倍,农村在享有医疗、教育方面远远落后于城(见表4)。

03

农村人居环境改善面临较大短板

新世纪以来,我国特别重视乡村基础设施建设,加大投入力度,乡村基础设施建设持续加强,农村人居环境明显改善,城乡差距有所缓解。但是,面对城乡融合发展的新形势和新任务,农村人居环境改善仍然面临较大挑战。2016年,农村集中供水的行政村比例和村内自建集中供水设施的行政村比例分别为68.72%和15.39%,整个城市地区比农村地区供水普及率高33.19个百分点。能源设施、信息基础设施方面,农村地区仅22.52%的村落开通了燃气,远远落后于城市地区95.75%的燃气普及率,农村地区互联网宽带接入用户约为城市地区的1/3。在生态环境整治方面,城市污水处理率和生活垃圾处理率达到93.44%和98.45%,而农村地区仅为20%和65%,分别低于城市73.44个百分点和33.45个百分点。农村人居环境落后是城乡发展不平衡的重要表征,直接影响农村居民对现代化成果的分享。

城乡自由流动面临制度性障碍

长期以来,我国城乡政策的重点是牺牲农村、农业的利益,支持、支援城市、工业的发展,城市和乡村完全处于不对等的地位。无论是“城乡统筹”发展还是“城乡一体化”建设,政策重点都是进一步突出城市的主导作用,以城市带动乡村,以工业反哺农业,强调城市的辐射作用以及工业的带动作用,丝毫没有显现乡村的价值。受长期计划经济和城乡建设路径惯性的影响,以城带乡的政策惯性依然存在,一定程度上也存在城市和工业优先发展的思想,在资源配置、政策制定等方面对农业和农村的支持力度不够,不利于乡村与城市同步发展。

受城乡二元经济体制的影响,人、财、物等要素在城乡之间自由流动受到诸多限制,机制尚存严重壁垒,限制了城乡融合发展水平的提升。尽管户籍制度改革、城市就业制度改革等使农民流入城市的环境有所改善,但一定程度上提高了农民进城的门槛,农民依然无法同等分享城市公共服务和社会保障,特别在城市住房和子女教育等方面使农民难以实现在城市定居的目标。农村土地制度改革尚须突破。尽管农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度这“三块地”改革及农村承包地这“一块地”“三权分置”改革有所推进,但体制性突破尚待时日。城乡金融存在严重藩篱。农村资金大量外流,工商资本下乡在政策上依然面临着严重束缚。面对城乡融合发展面临的制度性障碍,促进城乡融合发展,应进一步推进各项改革措施,创造良好的制度环境,切实实现城乡要素自由流动。

城乡融合存在显著的区域差异

总体上,城市群地区城乡间基础设施实现了互联互通、公共服务初步实现均等化,处于向高水平城乡融合迈进阶段,基本具备城乡高度融合发展的基础条件。

除去城市群地区的区域性中心城市(大城市、中等城市)周边近郊区,主要指的是省级、地市级中心城市及周边,处在城乡分割向高水平城乡融合发展的准备阶段,区域性中心城市对周边的辐射带动能力强,以城带乡作用明显。

小县城及镇周边城乡差距相对较小,发展较为均衡,处于城乡分割走向低水平城乡融合发展阶段。发展模式更多体现为农村提供原材料和劳动力,小县城及城镇发展农产品加工业,城镇工业产品服务农村市场,城乡要素流动相对频繁,县城及城镇极大地发挥了联系城乡的纽带作用。

我国偏远农村地区幅员辽阔,距离城市较远,受到城市辐射带动作用较小,从城乡融合发展的角度看,不具优势,但土地制度改革潜力亟待释放,并应以此增加偏远农村村民的财产性收入。

三、城乡融合发展评价

01

城乡融合发展取得历史性进展,呈现阶段性、区域性特征

经过几十年的发展,我国城乡融合发展取得历史性进展,突出表现在城镇化水平稳步提高。2018年,城镇化率达到59.58%、城乡差距显著缩小,城乡收入比近10年实现平稳下降(见图2),逐步实现高水平融合;城乡面貌和综合服务功能显著提升,市政基础设施建设逐步延伸,农村道路实现村村通。城乡基本公共服务均等化取得重大突破,城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗等保障群体日益增加。

改革开放以来,我国城乡融合经历了从最初的城乡分割走向低水平城乡融合,再以城乡分割为代价向高水平城乡融合做准备,最后向高水平城乡融合迈进,体现了鲜明的阶段性。不难发现,城乡融合始终是大势所趋。

但是,我国现阶段城乡融合区域性差异明显,西部等欠发达地区城乡融合状况在4个区域板块中较差,但城市群地区、超大城市、特大城市等周边由于辐射带动作用较强,城乡融合状况较好,城乡融合水平也较高。

城乡融合发展是城镇化战略和乡村振兴战略的有机契合

当前,我国最大的发展不平衡,是城乡发展不平衡;最大的发展不充分,是农村发展不充分。立足新时代,面对农村发展短板,国家实施乡村振兴战略,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化和城乡融合发展。

城镇化是现代化的必由之路。经过长时间新型城镇化战略的大力推进,我国城镇规划、建设、管理取得长足进展,形成了举世瞩目的城市文明。同时,城镇化在解决农村剩余劳动力转移、对农业产品和资源形成巨大需求、支撑乡村发展方面发挥了重要作用。乡村振兴战略就是要推动资金、技术、人才等现代生产要素由城镇向农业农村领域延伸,实现对乡村价值的再发现和再利用。城镇化战略立足城市,联系着乡村,乡村振兴战略立足乡村、依靠着城市,城乡融合发展正是这两大战略的契合点,也是实现城乡互利共荣的有效路径。

城乡融合发展的科学内涵要逐步深化

城乡融合是对城乡关系的进一步深化,应将城乡和乡村当作有机整体,扬长避短、各取所长,特别是对农村农业的功能和形态进行突破。

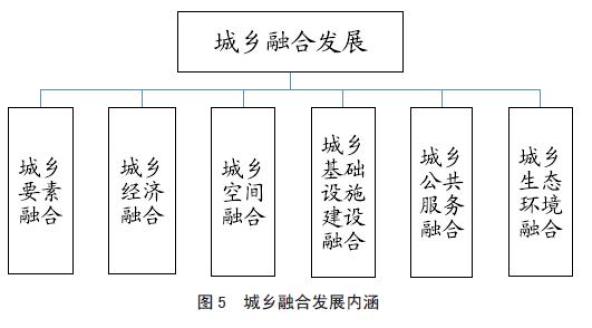

城乡融合发展包括要素、城乡经济、城乡空间、基础设施建设、城乡公共服务、生态环境多方面的融合。城乡要素融合,是指人、财、物实现双向自由流动,实现等值。城乡经济融合,是指产业形成优势互补、分工合理的有机体。城乡空间融合,是指城乡空间形态各取所长互相渗透,城市有美景与生态,乡村有便捷与现代。城乡基础设施建设融合,是指将城市的交通、通信、供电供水、科教、文化等相关设施向乡村蔓延,实现一体化。公共服务融合,是指加大农村基本公共服务投入,切实实现城乡教育、医疗、社会保障一体化。城乡生态环境融合,是指城乡物质、能量循环系统健全,乡村田园风光向城市渗透,城市环保理念向乡村拓展。

我国城乡融合发展的科学内涵包括上述6个方面。应特别注意的是,受我国城乡关系差异化和阶段性特征影响,不同区域间城乡融合的侧重略有差异,城乡融合的重点也有所不同。

四、差异化推进城乡融合发展的路径

(一)以城乡统一规划为抓手,将城市群地区作为城乡融合发展的主战场

城市群是最具城乡融合发展基础条件的地区。应以城乡统一规划为抓手,推动城市群地区成为城乡融合发展的主战场。加强城市群地区规划一体化建设,推进“多规合一”,将城乡土地利用、经济社会发展、环境保护等纳入统一规划,甚至将乡村特色风貌规划等纳入城市规划统一考量,重点推进城市和乡村地区空间、基础设施建设、公共服务甚至生态环境等方面融合,加强“三区三线”的管控作用,建设用地统筹安排,田园风光总体设计,实现城市与乡村的相互“借景”,用乡村的田园风光和秀美环境点缀城市文明,用城市的现代文明促进乡村发展。重点打造若干田园综合体,作为城乡融合发展的示范工程。

除去城市群地区,区域性中心城市(大城市、中等城市)周边近郊区,主要是指省级、地市级中心城市及周边。区域性中心城市对乡村的辐射带动作用较强,为满足大城市居民拓展性、改善性生活需求,大城市周边地区可利用较好的区位优势和交通连接,以产业融合创新发展为纽带,推动与城市融合发展。

以都市圈发展思路协调推进城镇化和农业现代化进程,合理定位周边农业发展特色,发展都市型农业,满足城市多样化需求,推动农业生产经营与城市其他产业互相渗透。

培育农业新兴产业,以休闲农业、乡村旅游、农村电商等新产业、新业态为引领,助推农业产业全面发展,筑牢城乡融合的产业基础。拓展农业农村服务功能和增收渠道,发挥生活供给、美化环境、调节经济、创造就业、稳定社会、观光旅游等多种功能。

推动农村人口与产业在城乡之间自由流动、均衡转移,形成独具区域特色的城乡一体化路径。

(三)以县域经济发展为重点,提升小城市周边整体发展能力

小县城及城镇是我国城乡联系的重要纽带,周边城乡要素流动频繁,产业发展相互支撑,工业和农业互促明显,具有低水平城乡均衡发展特征。对于此类地区,应以县域经济发展为重点,推进农村要素向城镇集聚,做大做强小城市周边整体发展能力。

大力推进城镇化发展战略,完善农业转移人口市民化的相关政策,推动人口向城镇集中。加强园区建设,推动产业向园区集中,实现集约化发展,提升工业发展效益。大力发展农产品加工业,实现农业产业化与农产品加工业的联动发展,把农产品加工业作为农村剩余劳动力转移及拓宽农民增收渠道的重要举措。

(四)以农村土地制度改革为突破口,释放偏远农村地区发展活力

推动城乡融合,统筹利用城乡优势资源。偏远农村地区土地资源丰富,应以农村土地制度改革为突破口,依托市场化手段,释放农村地区发展活力,提升城乡融合发展效能。完善土地产权制度,建立同权同价、流转顺畅、收益共享的农村集体经营性建设用地入市制度,允许偏远农村地区特别是贫困地区建设用地指标与沿海等发达地区城市建设用地指标置换,实现跨省交易,村社集体、农民分享城镇化、工业化红利。推动宅基地土地“三权分置改革”,适度放活宅基地和农民房屋使用权,鼓励发达地区城市资本、技术等要素有序下乡,为助推农村产业发展创造更大空间。平等保护土地经营权,鼓励多形式推进农村土地有序流转,积极发展适度规模经营。盘活存量土地,通过村庄整治、农村空闲零散建设用地整理等方式节约出来的建设用地,重点支持乡村振兴。

(五)推动城乡融合模式创新

1.小城镇、特色小镇推动模式。

特色小镇是城乡融合的重要着力点和支撑点,通过建设特而强、聚而合、精而美、活而新的特色小镇,把乡村优美环境、人文风俗、历史文化、特色资源等在空间上进行集中和集聚,从而实现单向城市化到城乡融合的转变,加速人口、资本、土地在城乡之间合理配置,形成城、镇、乡村三者的功能分工,优化城乡空间布局。

依托乡村特色优势资源,推动农业生产体系和经营体系变革,广泛吸纳城市工商资金、先进技术、人才等生产要素,加快乡村产业发展,延伸产业链条,走一二三产业融合发展道路,创新乡村产业发展形态和模式,形成“一镇一业”“一村一品”特色产业发展格局。

3.共享农庄发展模式。

在不改变农民所有权的前提下,将农村闲置住房进行个性化升级改造,形成一房一院一地,打造“民宿+农地”休闲养生产品,推行市民田园生活、度假养生、文化创意产业等多种模式,转让经营权租赁给“候鸟”人群、城市居民,用于农业生产或农事体验。

4.城乡要素对接模式。

充分利用城市与乡村的比较优势,推动城乡要素对接,特别是通过政策创新、科技创新等手段将发达地区城市的优势与不足同欠发达地区乡村的优势与不足充分对接,实现城市资本、技术、人才对乡村发展的有力支撑,以乡村土地资源弥补城市建设用地指标的不足。

来源:乡村振兴战略规划

原标题:《解读:中国城乡融合发展的进程、问题和路径》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司