- +1

八十本书环游地球︱德黑兰:《我在伊朗长大》

丹穆若什教授的《八十本书环游地球》,既是重构世界文学的版图,也是为人类文化建立一个纸上的记忆宫殿。当病毒流行的时候,有人在自己的书桌前读书、写作,为天地燃灯,给予人间一种希望。

第八周 第一天

德黑兰 玛赞·莎塔碧 《我在伊朗长大》

一直到我2011年第一次去伊朗之前,我一向都觉得自己是个对美国新闻媒体有足够警惕的读者。如我所料,在伊朗,人们还精心保存着伊斯兰革命时期留下的“美国去死”口号。

甚至伊斯兰革命本身都融入了与时俱进的品牌信息意识,正如我在德黑兰机场的一条横幅标语上所发现的。

在牢记要把伊斯兰革命和依玛目霍梅尼的名字联系在一起之后,我就踏上了愉快的旅途。

伊朗的这些复杂性都在玛赞·莎塔碧(Marjane Satrapi)的畅销书《我在伊朗长大》(译者按:原书名为Persepolis,直译为《波斯波利斯》,指的是阿契美尼德王朝的都城;此处书名遵从三联书店2010年出版的中译本)里有绝妙的阐发。这本书最初是以四卷本的形式于2000-2001年用法语出版,然后在2003-2004年又出版了英语译本,之后又翻译成了其它好几种语言。2007年莎塔碧以自己的书为底本,自编自导将其改编成了一部获奖的动画电影。它的预告片就足以让人品尝到电影的诗意效果了(译者按:国内链接为https://www.bilibili.com/bangumi/play/ep117455)。

正如莎塔碧在这本书的前言里写道,自从1979年伊斯兰革命以来:

当这个古老而伟大的文明被人提及之时,大多数时候,它是和极端主义,狂热主义和恐怖主义联系在一起的。作为一个生命的一半多都是在伊朗度过的伊朗人,我清楚这个形象和真相相去甚远。这就是为什么写作《我在伊朗长大》对我如此的重要。我相信一整个国家不应该因为几个极端分子的错误而横遭指责。我也不希望那些为了守护自由而在监狱里失去了生命的伊朗人,那些在与伊拉克的战争中死去的伊朗人,那些在一个个专制政权下承受苦难的伊朗人,还有那些不得不离开家人逃离故土的伊朗人被人遗忘。人可以原谅,但是人不应该遗忘。

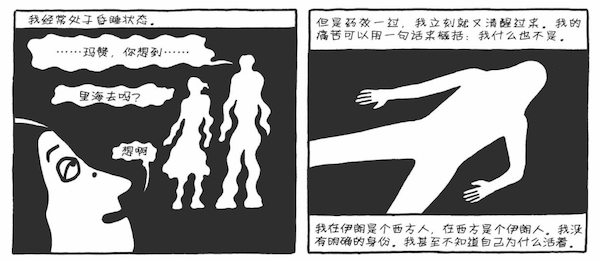

《我在伊朗长大》探讨了语言和图像暧昧的力量,这样的力量可以保存不应该被忘却的记忆,但也可以扭曲甚至压抑记忆。这本书既是一本自传,也是一本女性主义成长小说,还是记录1979年伊斯兰革命及其影响的一粒时间胶囊,以及一次对当今世界文化复杂性的思索。莎塔碧讲述了自己世俗化家族的历史,她的家人反对过巴列维王朝,也反对之后取代它的专制的伊斯兰共和国。在两伊战争期间,当德黑兰遭受空袭之时,玛赞的父母把年仅十四岁的她送去了奥地利念书,在她那里挣扎着融入当地的生活,却渐渐开始大量吸毒,一度甚至流浪街头。她在十八岁回到伊朗,进入大学学习平面设计,有过一段短暂而不如意的婚姻,最后在二十二岁的时候永远地离开了伊朗。

在这本书的最后一幅画(译者按:相关图片均来自三联书店2010年出版的中译本)里,玛赞告别了她充满希望的父母和泪流满面的祖母。在这幅画的下方,她写道:“我后来只再见过她一次,在1995年3月的伊朗新年期间。她在1996年1月4日去世了……自由是有代价的……”

《我在伊朗长大》里唯一一处再现了波斯波利斯的地方是在描述礼萨沙·巴列维国王如何在1971年利用这个遗址来让为自己增光添彩,当时他组织了一次盛大的庆典来纪念居鲁士大帝在此定都两千五百周年。

在《我在伊朗长大》里,就像奥尔罕·帕慕克笔下的许多角色一样,玛赞发现自己痛苦地夹在两种文化之间,“在伊朗是西方人,在西方又成了伊朗人”。在从奥地利回到德黑兰之后,她陷入了抑郁,甚至想自杀:

《我在伊朗长大》是非同寻常的铭刻个人和家族记忆的努力。不过鉴于它高度个人化的形式,它当然不能(它也没有如此宣称)全面反映伊朗的历史和文化。比如说,几乎毫不例外的,我们在这本书里遇到的伊朗人不是理想主义的左派就是蛮横的伊斯兰极端分子。我们明天会看到的书将会对莎塔碧这种当代的、世俗的身份探究有很好的补益,那就是法里德·丁·阿塔尔写于十二世纪的《百鸟朝凤》,书里融入的苏菲神秘主义为阿塔尔提供了追寻和批判自己文化及其意识形态的基础。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司