- +1

逃进城市,远离乡土的人们还愿意回来吗?

城市与农村的碰撞,现代与传统的交织,一批又一批的离乡与返乡人,往日的乡土情怀是否还在?路遥在平凡的世界中找寻有着“中国脊梁”的普通乡村青年,刘慈欣在大地的科幻中塑造了拥有游击队员品格的第三世界科学家们......过去的乡村,承载着无数人乡愁与思念,这片土地在现代化的潮流中改头换面,麻木不仁、自私与守旧的刻板印象也在转变。新乡土悄然而至。

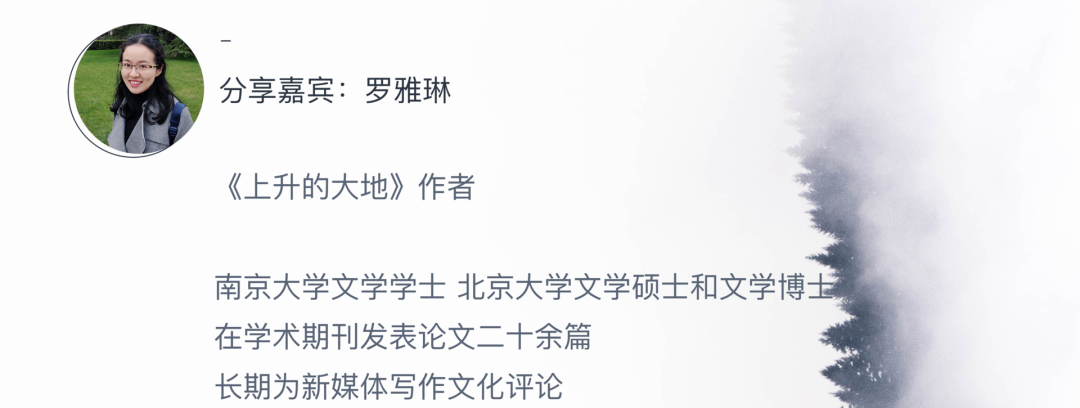

「湃客Talk」第11期请来了《上升的大地》一书的作者——罗雅琳,她在「湃客读者群」内分享了自己对乡土中国和新乡土美学的见解,带我们重新认识乡土中国,勾勒出一条乡土新美学的线索。来自大地的经验从不过时,它依然向城市或乡村中的我们提供滋养。

01

当乡土遭遇现代性,

历史长河中的重新启蒙

“乡土”不是一个日常的词语,说到这个词,很多人首先想到是费孝通先生的社会学名著《乡土中国》,这本书写于上个世纪40年代后期,但在80年代才真正产生巨大影响。

他在《乡土中国》的第一篇《乡土本色》中写道:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”费孝通还有另外一本同时期完成的书,叫《云南三村》,这两本书都非常鲜明地传达出一个判断——中国的性质与我们的土地有着血肉相关的联系。

费孝通先生在《乡土中国》里解释了乡村社会的很多特点,比如不讲法律,没有文化,自私自利,没有国家意识,没有激烈的爱情。他对这些特点做出了合理化的解释,这些特点与我们的农业文明形态密切相关。他最基本的判断是,乡村是一个“熟悉社会”,大家都知根知底,不像城市里大多是由陌生人组成的。乡村里讲究的是互相信任,因此不需要法律契约,同样因为大家都是熟人,所以不需要很复杂的语言。

费孝通先生也提出了著名的“差序格局”的观点,他说,所谓人伦的“伦”就是“水文相次有伦理也”,也就是说,人的伦理关系就像水波延伸开来的一圈圈纹路。在这种解释中,中国人的社会组成,是以每个人自己为中心推广出去的,像水波一样的同心圆,先是自己,然后是小家庭,然后是大家族,再到天下。

在抗战时期,常有人牺牲国家来为小家庭换取利益,费孝通认为做出这种行动的人,他们可能并不认为自己自私自利,反而认为自己是为了家庭而服务,因为家庭相对于个人是公共的,而不是私人的。

《乡土中国》的影响非常大,其中有些判断非常经典,可以延用至今,但有一些判断则不能直接用于对当下中国的探讨。如今再看“不讲法律,没有文化,自私自利”这些所谓的中国人的特点时,和20世纪初期流行的国民性批判是一致的。这种把中国人作为一个整体,然后以某种个人性格的特质、进行批判的做法,就叫做“国民性批判”。

国民性批判是怎么来的呢?有位美国传教士叫明恩溥(Arthur Henderson Smith,阿瑟·亨德森·史密斯),他在1890年出版过一本书,叫《中国人气质》,里面提到了中国人的很多特点,比如缺乏公共精神,麻木不仁,守旧等等。反过头来看费孝通先生的《乡土中国》,非常神奇的是,我们会发现缺乏公共精神,自私自利,麻木等判断也都可以在这本书里找到痕迹。

费孝通先生的《乡土中国》是在40年代的语境下,对于流行几十年的国民性话语、国民性批判所做的重新阐释。他写这本书的时候,抗日战争刚刚结束。在抗战时期,知识分子看到中国人民英勇战斗的事迹之后,对早年普遍流行的认为西方人在国民性上胜过中国人的言论进行了调整。

民国时期,在盐田劳作的工人 VCG

中国人并不只有国民性批判所呈现出来的那些弱点,鲁迅后来也对自己的判断作出了调整,他在1934年写下的著名的文章《中国人失掉自信力了吗?》中提到“中国的脊梁”。看到新兴的革命力量之后,鲁迅感受到了中国在历史和现实当中都有着“脊梁”的存在。“中国自古以来就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,还有舍身求法的人。”

在这个背景下,费孝通先生也相应在《乡土中国》中阐释了所谓的中国人的国民性弱点,他不再把缺乏公共精神,守旧,麻木不仁这些特点当成中国人相对于西方人的缺点来理解,而是阐释为与中国的文化环境相适应的一种特点,把强烈贬低中国人的国民性话语中性化,抹去在中西对比中建立的等级关系。

由此我们可以重新理解《乡土中国》在1985年的重新出版,以及在80年代产生的强烈影响。80年代是一个热爱进行中西比较的时期,也是一个喜欢把中西方之间的差异理解为文化品质上的差距的时期。当时的流行观点认为,中国是一种土地文明,而西方是一种海洋文明,土地是束缚着人的,海洋是充满开拓精神的,中国的土地文明需要来自西方的海洋文明的重新启蒙,观点被叫做80年代的“新启蒙观念。”从《乡土中国》中引申出来的这种结论,是这本书在80年代乃至今天影响如此之大的一个内在原因。

在关于《乡土中国》的误读之外,把费孝通先生40年代的判断直接搬运到80年代乃至现在是不太合适的。40年代的中国农村还没有发生过大规模的土地革命,没有过50-70年代的扫盲,农村土水利建设,农村合作化运动等一系列事件,没有过80年代的农村体制改革,没有后来的新农村建设。所以我们如果还是沿用费孝通先生的判断,来固定化的理解中国现在的农村,以及用这种带有偏见的观念来理解中国社会,继续说中国因为土地性而封闭,西方因为海洋性而开放,那就相当不合适了。

当代农村问题专家贺雪峰先生在2003年写了一本书,叫《新乡土中国》,其中有一个非常有意思的判断:现在的乡村社会已经不再是费孝通先生说的熟悉社会、熟人社会,而是“半熟人社会”。他通过仔细地调查发现,熟人社会只能存在于村民小组的层面。村民小组一般是30-50户,200-300人,人们打交道的时候可以共享一些基本的理解和共识。但现在的一个村一般有200-300户,1000-2000人,人口规模超出了熟人社会的范围,一个人不可能跟那么多的人都非常的熟悉,所以贺雪峰先生把现在的乡村叫做“半熟人社会”。

现在的农村青年不再仅仅和村里的人打交道,因此他的行动逻辑肯定要发生改变,所以我们也不再能够完全地按照费孝通先生的“半熟人社会”的判断来理解现在的乡村。

02

远离田园传统牧歌,

找到属于现代的“孙少平”

激发我写《上升的大地》这本书的灵感在于,“乡土”是一个我们经常用到的词语,但这个词背后有很多复杂的线索,如果我们只是沿着其中的一条线索展开理解,那么我们对于乡土的理解和想象力都会得到限制。

“土气”、“土了吧唧”在当代语言使用中是负面的,在《故乡》里的闰土,《祝福》里的祥林嫂,电影《红高粱》和《黄土地》中,乡土都以一种贫瘠落后的形象出现。事实上,在百年中国的历史当中,乡土不一定是以这种形象出现的,如果要在当代塑造一种关于乡土的新美学,首先要去梳理一下历史上的这些线索。

“大地”这个词在近年来的讨论中,主要围绕着从英国地缘政治学家麦金德到德国公法学家卡尔·施米特的一系列关于“空间革命”的论述展开。什么是空间革命呢?人类本来是在陆地上生存的,地理大发现使人们的生活空间拓展到海洋,从而带来了生活方式与行动理念的变化。

陆地与海洋的问题,关联的是陆地国家德国和海洋国家英国的不同现代化道路的问题。麦金德将英国和德国分别描述为海洋和陆地两种地理因素所产生的结果,而施米特认为,英国现代化的基础是海上的自由贸易和市场经济,而19世纪德国的现代化则和农耕文明与保守封建的地主的力量相关,也就是说,在稳固的陆地和自由的海洋之间的冲突,本质上是不同的现代理念的冲突。

我们也可以用这种空间革命的视角来观察中国在这100年间的变化,中国本身它既临海,也有广阔的内陆,当我们在讨论中国的时候,侧重的到底是内陆中国还是海洋中国呢?中国自晚清以来被卷入世界秩序之后,一直面临着陆地和海洋两种地理因素和两种秩序力量的争夺,依靠内陆还是依靠海洋,本质上是选择哪一种现代发展样式的问题。

当我们再聊起百年中国史诗,一般都要从一句话讲起,这句话是“数千年未有之大变局”。在李鸿章给皇帝上的这份奏折中,“数千年未有之大变局”包含的是地理视野上的转换。

50-70年代,由于冷战,中国文学是一种以内陆中国为基础的文化形态;改革开放之后,中国的政治经济文化中心重新从内陆向沿海拓展,以至于在80年代西北出生的新时期作家非常少。

城乡之间的流动与迁徙构成了当代中国人生活的重要方面,在陆地和海洋两种地理因素之外,在科技革命的背景下,太空以及与太空相关的科幻文学也成了我们的文化生活当中的重要符号。内陆和海洋之间的地理上的转化,构成了我们讨论中国当代文学现象时的一个基本的地理背景,也构成了文艺作品每一次对于中国的认知发生转变时的重要原因。

现在的网络上,很多年轻人会反感80年代寻根文学思潮下形成的那一套乡土美学。以颓废、破败的前现代的形态来呈现乡土的文艺作品实在是太多了,在这《上升的大地》这本书中,我希望勾勒出一条不同的乡土美学线索,关键在于如何讲出落后的经济环境中依然具有饱满的精神状态的人,这就是这本书的正标题“上升的大地”中的“上升”的含义。

怎样才能呈现乡土中人的饱满精神状态呢?李子柒的视频在网上非常流行,很多人批评她对真实的乡村进行过度美化,但这不是最关键的问题,如果把李子柒的视频当作一种艺术作品,而不是现实主义的乡村纪录片,那很多东西都可以理解了。让城市里的观众感到心灵慰藉的不是真实的乡村生活,而是李子柒所展现的那样一种和谐、自由的劳动状态和生活可能性,但是这种自由的状态,只可能是一种审美的乌托邦。

1980年,阳朔县村庄小巷内的集市 VCG

哪怕是在农村,也不可能所有人都像李子柒那样生活,农业劳动的辛苦、农村的空心化等当下人们所关心的农村问题,最终还是要靠现代技术、现代工业的发展来解决。在这个意义上,我再次感受到了路遥的特别之处。《平凡的世界》里展现了80年代农村出现的很多全新的经济要素。比如乡镇企业、包产到户、农民工等,而路遥小说中的主要人物,比如孙少平、孙少安、孙兰香等,双水村的年轻一代之所以如此感人,具有如此饱满的精神面貌,是因为他们是在这个全新经济要素的背景下所产生的新人。

当下中国如果要展现一种关于乡土的新美学,这种方式不是回到传统的田园牧歌里去,而是要呈现新的生产力状况下所诞生的新人们。

03

“被迫”疏离的城与乡,

让经验带我们回归乡土中国

以下为读者群问答:

@王佳:想问下这本书中有支撑您观点的数据调查吗?具体是如何展开的?

罗雅琳:这本书没有数据调查,是由书系的性质所决定的,它不是社会史的一个著作,而是经验史。当我们谈到经验的时候,一般都会认为这是个体的、私人的东西。但事实上,那种认为经验一定是碎片化的、反宏大叙述的,强调大历史轰轰烈烈、但个人不为所动的这样一种想法背后,其实预设了一种完全自在的遗世独立的个人形象。经验史就是要反对这样一种独立于大历史的小经验做法,从个体经验出发,抵达对于大的历史的讨论。在这一点上,我们更加关注的是文艺经验。

英国文化研究学者雷蒙·威廉斯说过,文学、艺术作品看起来是作家、艺术家个人的自由创作,他们私人的情感方式受到整个社会总体性和支配性的情感结构的影响,而这个整体性的情感结构是由社会组成方式、经济生活运行方式所决定的。在这个意义上,个体的情感经验不是完全私人的东西,而是可以勾连起非常社会化的层面,经验史对于经验的理解,就采取了类似的方式。在这个意义上,我的写作虽然没有使用数据,但它并不是一个完全主观化的写作。

@鳌凹凸:和其他文学写作相比,乡土文学写作可能很少被看到,尤其很少有像老师这样的年轻一代来写。在当下碎片化、快餐式消费的环境中,相比于有深度需要思考的文学作品,可能人们会更喜欢看那些猎奇、能激励人的文学,想知道是什么原因让老师能投入到乡土中国的经验性写作上呢?

罗雅琳:一方面是我自己有着一些相关经验,我在这本书有一章写的是路遥,路遥是我非常喜欢也反复阅读的一位作家,他有一个概念,叫“城乡交叉地带”。他说他所有的小说都在关注这个城乡交叉地带,而我是在一个城乡交叉地带长大的,所以对他小说当中的很多细节都有共鸣。

另一方面,乡土中国其实不仅是关于农村的问题,对于中国性的判断,很大程度上都会和乡土性的讨论联系在一起。我这本书讨论的所谓乡土的现代性,其实换种说法,就是在中国独特的历史当中发展出来的独特的中国性的道路。所以我这本书其实是有两方面的考虑,一方面是我自己的亲身经历和文艺作品当中的现象之间所发生的一些共鸣,另一方面也是想要对大家根深蒂固的关于乡土中国的一些刻板印象做出一些纠偏。

@圆滚滚的豆宝:很多乡村被改造,在"外貌上”焕然一新,但乡土衍生出来的一些旧观念还是根深蒂固,就像之前电视剧《都挺好》里的苏大强和明家哥哥,《欢乐颂》里樊胜美的妈妈,让观众看的都很气愤。或许父辈人一些传统的家庭观念也成了很多年轻人现在离家不愿“归乡”的原因,不知道您怎么看呢?

罗雅琳:一方面是这些电视剧本身的问题,当代文化会有一种倾向,就是把乡土描述为陈旧的、保守的,落后的,然后把这个形象做的特别极端,这其中有着某种关于乡土中国的旧观念,像刻板印象在发生作用。

另一方面,这也确实是真实的社会现象。大城市的生活状态天然的就是培养个人主义和自由主义观念的土壤,会和父辈的传统家庭观念之间形成冲突。我觉得没有一个普遍性的解决之道,关键就在于代际之间要加强互相理解,不要把对方妖魔化,要更多的去体会代际之间的爱的联系。

@如夢之夢:近代城乡关系呈现出明显的疏离,您如何看待城乡疏离及其对于“乡土文学”的影响?

罗雅琳:在百年中国史当中,城乡之间的关系确实一直有着明显的疏离,所以它导致了乡土文学总是以一种外在化的眼光,一种城乡二元对立的模式去书写中国乡村。我觉得融合是必要的,不管是在文学的视角当中,还是在社会学的意义上。

@小不点cium:乡土文字创造相对其它(职场,科技,情感)创作,更难的点有哪些?是什么动力支撑着您创作乡土文学的呢?您觉得乡土文学的创作前景和市场如何?

罗雅琳:我没有创作乡土文学,这本书是一本关于乡土文学研究的书,现在的年轻人对于传统陈旧的乡土美学,破败的、颓废的、没有生机的乡土形象其实有着很大的反感。大家希望看到不一样的乡土形象出现,像现在有一个还挺受欢迎的文类叫做“种田文”,主人公会从现代穿越到古代,但不是去当官,也不是去宫斗,而是去种田。

城市生活确实有各种各样的问题,乡土文学其实永远承载了人们对于另一种不同的生活逻辑的构想,在这个意义上,我觉得不管是哪一个时代,乡土文学一定是有市场的,最关键的就在于要讲述一种能够既符合实际又贴合当下人民心理的乡土文学。

体验农家生活的都市白领 VCG

@杨毅:从理论的角度上,学界面对乡村大致有两种思路:其一是文化研究者提倡用行动来研究乡村的政治结构,乃至改造乡村的种种结构方式;其二是文化批评者希望用批判的方式,通过改变人们的情感结构,来唤起人们对乡村的感知,甚至批判乡村的微观权力。您觉得这两种思路是否可行?我们在研究中采取什么样的视角介入?

罗雅琳:这两种思路我觉得是一体两面,应该是合二为一的。既要有实际的政治经济方面的变革,也要在文化层面起作用。前者是直接针对着乡村本地的环境,后者针对的是乡村在文化当中的一个表达。

正确的视角应该是一个居间的视角,既不要站在城市的立场去简单的批判乡村,也不要在这个站在乡村的立场,简单地把城市视为一个罪恶的渊薮。应该要以一种人同此心,心同此理的态度去面对城市与乡村所发生的问题,不要把这些问题简单的就归结为是地域(乡村或者城市)所导致的问题,要具体的去分析其中到底是怎么一回事,不要把乡村和城市他者化。

@飞雪年华:为什么一直没有第二部类似《平凡的世界》的农村题材作品出现?

罗雅琳:我在这本书的第三章当中有具体的阐释,路遥对于《平凡的世界》的写作其实是有意识的继承了50-70年代的中国文学传统,而这种文学传统在80年代被一种叫做寻根文学的思潮所取代,在这种寻根文学的思潮当中,乡村被天然的想象为一种落后的、愚昧的、没有生机的世界,而且寻根文学成为了后来很长一段时间文学作品的主流,所以这就是您说的为什么《平凡的世界》这样的类似作品很难出现的原因。

@雪菲:我始终觉得,文学只是想象乡土的一种方式,或者是从文学文艺的角度来提供一种历史经验的诠释。那么您在写作时对于现实乡土问题的解决有没有带着一种倾向性?就现实问题的解决,可能会更依靠于社会学家,比如温铁军老师就有很多乡土问题的论述,请问您怎么看待?

罗雅琳:我肯定也有我自己的倾向性,我是希望勾勒一条不同于传统的新的乡土美学线索,这种乡土美学是肯定是崇高、昂扬和积极的。现实问题的解决确实肯定更依靠于社会学家。我书中所说的乡土经验,更加侧重的是乡土在进入大众文化表达之后所发生的形象变异,它不完全是乡土生活的经验,而是大众对于乡土的感知经验。

也许会有人认为大众通过种种文艺作品所感知到的乡土,跟真实的经验存在距离,中间肯定是发生了种种审美的、政治的变形,但我觉得这种变形的过程也是一种真实,是值得去思考的经验。

@流水:您最后提到双水村年轻一代精神饱满的状态是您较为欣赏的,同时您又说到农村向好方向的转变在于工业化,可现实中乡土乡村的工业化面临较多环境污染、基础薄弱等问题,在江浙徽等地,古镇旅游是激活乡村的一个重要方面,可好多古镇却是趋同又破败的,您是如何看待这种破败给人看的经济增长方式,以及有些乡土人以此为荣的心态?

罗雅琳:古镇的趋同和破败,一定程度上是因为古镇是按某种景观化的方式来打造的,不是很顾及里面的真实的人的生活需求。所以如果能够把古镇传统的表面的形态跟真实的生活需求和文化底蕴真正的联系在一起,是最好的一种方式。

现实中乡村的工业化确实会带来很多环境污染的问题,我们现在说绿水青山就是金山银山,肯定是要在这方面做出一系列的变化。但我们不能因为工业有污染就不在乡村搞工业化,而是要探索一条能够克服这些负面因素的工业化道路,比如说现在发展的乡村淘宝就是一种工业化,它确实给乡村的发展带来了很多的积极的因素。

本期嘉宾 /罗雅琳

整编 / 胡雅婷 实习生 吴雨晴

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司