- +1

张琦:多维度冲突背景下的竞选式执政

引子

唐纳德·特朗普(Donald Trump)就任美国总统以来,以共和、民主两党的党间冲突,共和党的党内冲突,以及主要行政部门与司法部门之间冲突、主要行政部门与主要媒体之间冲突为写照的多维度冲突,构成了这一时期濒临失序的政治生态。与上述多维度冲突的政治局面形成鲜明对照的是,缺乏从政经验、欠缺政治资源的特朗普,并未完全受制于相对不利的政治环境,而是通过近两年的执政实践,逐渐搭建起一套以延续与实践“特朗普主义”(Trumpism)为主要线索,并以行政命令、社交媒体、集会演说等为主要方式的竞选式执政框架,在多维度冲突的执政环境下进行持续性的政策推进、政治传播、选民动员。这一套有别于传统执政模式的竞选式执政框架,虽然对于特朗普巩固自身政治基础、延续民粹主义政治联盟起到了一定的推动作用,但却不可避免地加剧了美国社会的撕裂状况与民主政治的既有危机,并导致美国所主导的自由主义世界秩序遭受由内而外的“自杀性”破坏。2019年以来,随着特朗普第58届总统任期进入后半期,美国国内政治纷繁芜杂的局面并未出现根本性改观,而特朗普一切以竞选连任为纲的竞选式执政框架也未出现显著变化。上述美国国内政治局面与特朗普的非常规执政模式有望进一步延续。

2017年1月特朗普就任新一届美国总统以来,美国国内政治旋即呈现出一种多维度冲突的复杂局面,在其执政的前两年里,国会两党之间、共和党内部,以及主要行政部门与司法部门、主要行政部门与主要媒体之间均陷入了不同程度的冲突之中。与此同时,作为执政主体的特朗普,就任以来一系列有违传统的执政方式引发广泛关注与讨论。对于美国国内政治的上述演变,学界、媒体均已给予了密切跟踪与考察。然而,多数观察普遍忽视了两方面的问题。其一,特朗普是引发其就任以来美国国内政治“乱象”的直接原因,但并非根本原因。美国国内政治在特朗普就任后所凸显的诸多问题,早在2016年大选之前就酝酿已久,并为特朗普时期的集中爆发埋下了伏笔。其二,特朗普就任总统之后所采取的一系列非常规的执政方式,与其个人偏好、身份特质有着密切关系,但也与其就任以来所面临的国内政治生态,即执政环境有着重要联系;而其执政模式的非常规性并不必然意味着非合理性,甚至是无效性。在2016年美国大选期间,特朗普以“反政治正确”为代表的一系列竞选言行受到广泛关注,但在大选结果出炉前鲜有对上述现象背后逻辑的深层探讨,而是更多聚焦于对现象本身的描述与报道。在特朗普第58届总统任期已经过半的今天,如果继续以一种经验主义或是缺乏辩证性的视角审视特朗普“真人秀”一般的执政表现,或将重蹈2016年大选中集体误判的覆辙。本文尝试从多维度冲突这一特朗普就任以来的美国国内政治生态谈起,辨析其主要原因,进而探讨在此背景下特朗普所实施的竞选式执政 的主要理念、方式、效果及影响。

需要说明的是,对于特朗普就任以来的执政表现与美国国内政治演变,倪峰、刁大明、谢韬等学者已经从政策理念、具体“成绩”与关键因素、历史视角等多个方面给予阶段性总结与辨析,本文则意在循着从执政环境到执政方式的线索,对特朗普执政前两年的美国国内政治生态与具体执政状况进行回顾与评估,同时为观察与理解特朗普的后续执政与美国政治的未来演变提供参考与借鉴。

一、多维度冲突:濒临失序的美国政治生态

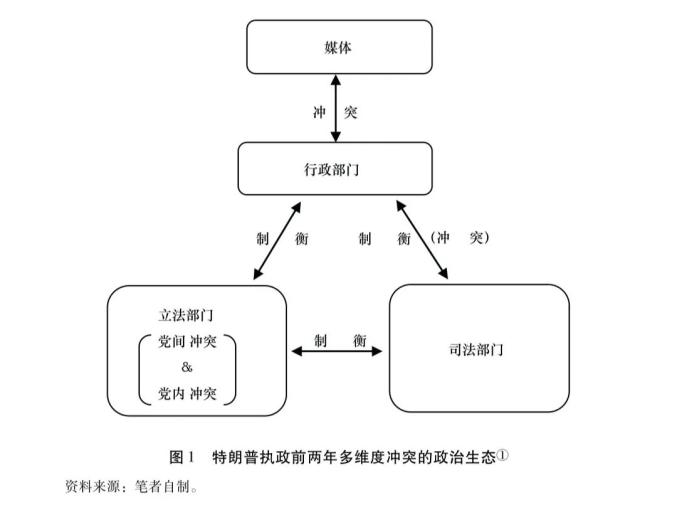

回顾特朗普执政前两年里美国国内政治的演变可以发现,国会两党之间、共和党内部,以及主要行政部门与司法部门之间、主要行政部门与主要媒体之间的多维度冲突构成了这一时期美国政治的基本局面,政治架构中的每一个主要部门,以及在政治、社会生活中发挥着巨大影响的媒体,全都成为冲突的主要参与方。图1显示了特朗普执政前两年里多维度冲突的政治生态。

(一) 常态化的党间冲突

共和、民主两党的党间角力长期以来就是美国政治的主旋律,而在特朗普就任总统的前两年里,两党的党间冲突则上升到一个新的层次。以往主要在两院分治或“分立政府”状况下凸显的党间矛盾,在共和党同时占据参众两院多数席位,并且府会一致的状况下表现得更为突出,特别是在新一届联邦政府组阁、联邦最高法院大法官席位补充、重大立法三个方面得到了典型体现。

在特朗普就职初期,共和、民主两党围绕新一届政府内阁人选展开大规模的“正面对抗”,新一届政府的财政部长、司法部长、卫生与公共服务部长、教育部长四位部长人选与国务卿人选都是凭借共和党的相对多数席位获得通过。上述提名人选在参议院相关委员会的提名确认阶段,没有获得一位民主党参议员支持,投票结果完全严格按照党派划线;进入全院投票阶段以后,四位部长人选总计只获得两位民主党参议员的支持,国务卿(前任)蒂勒森虽然获得个别民主党参议员支持,但是这些议员或来自2016年大选中特朗普获胜的州,或面临2018年中期选举的压力。2018年3月,特朗普提名迈克·彭佩奥(Mike Pompeo)为新任国务卿,类似状况再度上演。虽然在往届政府组阁过程中,两党围绕某些人选意见对立的情况时有发生,但像特朗普时期造成如此广泛并且强烈对峙的情况还是屈指可数。

围绕联邦最高法院大法官的席位补充,在尼尔·戈萨奇(Neil Gorsuch)与布雷特·卡瓦诺(Brett Kavanaugh)两位人选的确认过程中,共和、民主两党的党间冲突贯穿始终。在2016年3月大法官安东宁·斯卡利亚(Antonin Scalia)离世后,奥巴马总统即提出新任大法官人选。在共和党掌握第14届国会多数席位的情况下,参议院未对有关提名进行投票,甚至拒绝举行听证。2017年年初戈萨奇获得特朗普提名后,两党围绕大法官人选严重对立。在提名确认阶段,戈 萨奇的提名在参议院司法委员会以1-9严格按照党派划线的结果通过;在首次全院投票碰壁之后,共和党凭借相对多数以52-48强行启动“核选项”(Nuclear Option),通过议事规则修改将大法官通过门槛由60票降为51票,确保戈萨奇在第二次全院投票中通过。2018年6月,在安东尼·肯尼迪(Anthony Kennedy)大法官宣布退休后,两党围绕卡瓦诺的提名继续展开缠斗,在其整个提名确认过程中所体现出的两党“恶斗”,比之于戈萨奇之时更为激烈与露骨。

在上述人事议题之外,特朗普执政前两年里两党冲突激化还体现在如废除并取代《患者保护与平价医疗法案》(Patient Protection and Affordable Care Act,即“奥巴马医改”)、税改等多项重大立法议程中。在第15届国会开启后,废除并取代“奥巴马医改” 成为共和党的主要立法目标,在围绕这一议题的数次关键性投票中,民主党方面始终“寸步不让”,使得有关法案的通过演变为共和党内部的协调问题,最终导致这一共和党追逐多年的政治目标宣告搁浅。《2017年减税与就业法案》(Tax Cuts and Jobs Act 2017,即2017年税改法案)于2017年圣诞节前获得通过,但是自该法案最初版本提交众议院以来,在历次投票中没有一位民主党议员表态支持,该法案在众、参两院都是凭借共和党的相对多数席位获得通过。简而言之,在特朗普执政前两年里,其与共和党极力推动的医改、税改两项重大议程,都受到了民主党方面的全面抵制。截至2019年1月20日特朗普就任总统24个月之时,除去税改法案之外,第115届国会通过的重大立法寥寥可数。此外,由于两党在围绕童年抵美者遣返、美墨边境墙拨款等议题上难以达成妥协,联邦政府三度关门,其中2018年12月至2019年1月长达35天的第三次关门创造了联邦政府关门时长的新纪录。

如上所述,虽然特朗普在其执政前两年里是美国政治舞台上的主角,但是常态化的党间冲突构成了这一时期美国政治的底色。两党政治中呈现出的斗争远大于合作、党派利益至上的状况,不仅加剧了政治体系的衰败,也导致了政治规范的进一步式微。

(二) 共和党碎片化状况下的党内冲突

相对于具有长期历史渊源的党间斗争,共和党内的碎片化是近十年来美国政治的一大突出特征。在特朗普执政的前两年里,共和党内部的温和派、传统建制派与极端保守派,在多个议题上相互撕扯,使得共和党的内部冲突在“一致政府”的背景下进一步放大,成为这一时期美国政治生态的另一大特征。

众议院方面,由于以“自由连线”(Freedom Caucus)党团为代表的非共和党主流势力的活跃,使得共和党的政治议程屡屡遭遇波折。在第115届国会中,由30余位持有自由意志主义、财政保守主义立场的保守派共和党众议员组成的“自由连线”党团,在医保、预算等议题上坚守自身立场,拒绝向共和党主流靠拢,时常扮演众议院中关键少数的角色。2017年3月 24日,因为“自由连线”部分议员对于废除并取代“奥巴马医改”相关议案的反对态度,前众议院议长保罗·瑞恩 (Paul Ryan)被迫撤回已经提交全院等待投票的法案。在“自由连线”党团之外,由近50位持有温和立场的共和党众议员组成的“星期二党团”(Tuesday Group)也时常向共和党主流发难。正是在上述党内碎片化的背景下,形式上占据多数的众议院共和党,在实际运作中往往难以协调一致,瑞恩等共和党高层在面对党内协调事宜时,时常要面对“按住葫芦浮起瓢”的尴尬局面。

参议院方面,共和党内部的碎片化状况相比众议院并不落下风。在由传统建制派占据多数的共和党主流之外,长期以来被视为参议院共和党中游离力量的苏珊·柯林斯(Susan Collins)、莉莎·穆考斯基(Lisa Murkowski)等温和派参议员,与近年来随着“茶党”运动进入参议院的泰德·克鲁兹(Ted Cruz)、兰德·保罗(Rand Paul)等极端保守派参议员,在多项重大议题上时常各持己见、互不退让。与此同时,以已故共和党资深参议员约翰·麦凯恩(John McCain Ⅲ)为代表的个别参议员,由于其“特立独行”的政治风格或对于政治规范失序的失望态度,频频以党内不同意见者的姿态出现。换言之,与众议院的状况类似,参议院共和党议员与其说同属于一个政党,倒不如说更像一个由不同派系组成、难以同心同德的保守派阵营。2017年 7月28日,参议院举行第15届国会开启以来围绕医改议题最为重要的一次投票,共和党有望借此机会彻底改写国内医保政策。但在此次投票中,麦凯恩等三位共和党参议员“倒戈”,相关法案在参议院以49-51的结果宣告破产,导致第15届国会期间共和党在立法层面最为重大的一次挫败,也宣告废除并取代“奥巴马医改”在特朗普任内基本告吹。

(三)主要行政部门与司法部门之间的冲突

国会两党之间、共和党内部的冲突,塑造了特朗普执政前两年里立法部门的复杂局面,而作为政治架构中另外两极的行政部门与司法部门,在同一时期也屡屡发生碰撞。自特朗普就任以来,各级联邦司法部门与白宫、司法部等主要行政部门,围绕以“旅行禁令” 为代表的多项议题展开多番博弈,两者之间的持续冲突使得特朗普时期的政治生态更为纷乱复杂。

2018年6月26日,联邦最高法院以5-4的结果宣布支持“旅行禁令”的实施,确认特朗普在相关事宜上的总统权力。而在此之前,行政部门与司法部门围绕“旅行禁令”进行了长达17个月的拉锯:2017年1月底,特朗普政府签署以“阻止外国恐怖分子入境美国以保卫国家” 为名,以“暂停原有难民接纳项目120天,禁止叙利亚难民进入美国,未来90天内禁止伊拉克、叙利亚、伊朗、苏丹、索马里、也门和利比亚7国公民入境”为主要内容的第13769号行政命令(Executive Order 13769),即第一版“旅行禁令”。其后,华盛顿州西区联邦地方法院、联邦第九巡回上诉法院先后做出裁决,分别发布、维持临时限制令,在全国范围内暂停实施第13769号行政命令的部分内容。在第一版“旅行禁令”受挫后,特朗普政府又于2017年3月初、9月下旬,先后发布第二、第三版“旅行禁令”(即第13780号行政命令、第9645号总统公告),而伴随每一版“旅行禁令”发布,司法纠纷都如期而至,联邦地方法院、联邦巡回上诉法院、联邦最高法院全都介入相关上诉之中。第三版“旅行禁令”发布9个月后,最终获得联邦最高法院通过。

上述关于“旅行禁令”的博弈,只是特朗普执政前两年里行政部门与司法部门冲突的部分体现。此外,在如庇护城市联邦拨款、DACA(Deferred Action for Childhood Arrivals,即童年时期抵美者暂缓遣返计划)等多个议题上,双方均反复发生抵牾。虽然相较于立法部门,司法部门对于具体政策的影响具有一定的被动性,但是在特朗普执政前两年里司法部门与行政部门之间的持续冲撞,还是对这一时期的国内政治生态、美国边境政策造成了重大影响。

(四) 主要行政部门与主要媒体之间的冲突

立法部门、行政部门、司法部门的相互制衡构成美国政治的基本框架,与此同时,媒体作为“第四权力” 也在美国社会中扮演重要角色。2015年6月特朗普宣布参选以来,媒体就对其投入巨大关注,使其成为大选前期最受瞩目的候选人。在大选中后期,随着特朗普逐步确立共和党内的领先优势,部分媒体逐渐转变之前的报道方式,体现出明显的倾向性,而特朗普对于部分主流媒体的不满与抨击也逐渐增多。在特朗普执政的前两年里,自大选时期所形成的特朗普与CNN(美国有线电视新闻网)、《华盛顿邮报》为代表的部分主流媒体之间的冲突,迅速演变为以白宫为代表的主要行政部门与主要媒体之间的冲突,并且延续至今。

从特朗普及白宫方面来看,冲突恶化的典型表现有:其一,特朗普与白宫新闻部门长期对部分媒体进行公开批评与抵制,特别是特朗普毫不掩饰对于部分媒体的敌视态度。例如自就任伊始,特朗普即频繁斥责CNN等媒体制造“假新闻”(Fake News),指其为 “美国人民的敌人”;其二,身为在任总统,特朗普连续三年打破惯例,缺席一年一度的白宫记者协会晚宴,此举被认为是与传统媒体全面对抗的象征;其三,白宫新闻部门多次拒绝或限制部分媒体的采访报道,并且指责有关媒体的报道“失实”。

媒体方面,加剧冲突的主要体现有:其一,部分媒体将特朗普的当选与执政视为美国分裂或民主倒退的象征,如《华盛顿邮报》自2017年2月2日起,将“Democracy Dies in Darkness”(民主在黑暗中死去)添加到报名标题的Logo之下,并且延续至今;其二,部分媒体长期给予特朗普及其行政团队“差评”,多次批评特朗普通过推特发布大量“虚假性”或“误导性”内容,并且对于特朗普政府的人事任命进行抨击;其三,以 CNN为代表的部分媒体长期对于“通俄门”议题投入高度关注,并且质疑特朗普当选的合法性及其执政能力。

如上所述,自特朗普入主白宫的第一天起,与主要媒体的对抗态势就已形成,而在担任美国总统的前两年里,这一冲突不仅没有淡化的迹象,反而逐步走 向“机制化”。以特朗普为核心的行政部门与主要媒体之间的冲突,对于美国的国内政治生态,乃至美国的国际形象都造成了严重的负面影响。

综上而言,国会两党之间、共和党内部,以及行政部门与司法部门、行政部门与主要媒体之间的多维度冲突,构成了特朗普执政前两年里濒临失序的政治生态。一方面,以党间斗争、党内分裂为主要特点的两党生态塑造了严苛的立法环境,使得第15届国会期间共和党占据两院多数与“一致政府”的优势几近消失;另一方面,以往更多以“守护者”与“监督者”形象出现的司法部门与媒体也成为冲突的主要参与者,特别是主要媒体与行政部门之间的冲突,几乎是大半个媒体行业与特朗普个人之间的“战争”。简而言之,在特朗普执政的前两年里,整个政治生态都处于高压或是对抗状态之中,呈现出一种濒临失序的混乱局面,作为执政者的特朗普,面临着一种遭遇多重障碍的复杂政治环境。

二、造成多维度冲突的原因分析

多维度冲突的政治生态,是特朗普执政前两年里美国国内政治的主要写照。作为上述冲突的主要参与者,同时也是执政者的特朗普,与上述局面的形成有着直接关系。然而在特朗普执政背后,多维度冲突的政治局面也是美国民主政治中 一些长期性问题或趋势不断发展演变的结果;与此同时,最近十余年来,美国社会在多个层面日益加剧的分裂状况,以及由此引发的政治体系的代表性危机也为特朗普时期的多维度冲突提供了土壤。

首先,从上述冲突的各个维度来看,它们是政治极化、社会问题司法化等美国民主政治中长期存在的问题或趋势在特朗普时期的最新演变,尽管各个维度的冲突在特朗普就任后同时凸显,然而其肇始都历时已久,并在特朗普当选之前就 已经有所显现。

在过去几十年里,共和、民主两党在意识形态上的极端化,利益集团对于复杂政治架构的长期渗透,以及以两党制为特征的政党体制的日益固化,使得美国政治中制衡与妥协的天平越发倾斜,小亚瑟·施莱辛格(Arthur Schlesinger, Jr.)所谓的“寻求解决办法”的政治日益滑向于弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)所言的“否决政治”。特别是在共和、民主两党长期作为政治舞台主角,第三党难于真正立足的情况下,政党政治被有力钳制在两党政治的框架之内,两党之间的极化与冲突日益加剧,两党内部的分歧与异化也逐步加深。近几十年来,如“杰利蝾螈”(Gerrymander)式的选区划分使得两党在部分地区的既有优势走向固化;1992年总统大选中罗斯·佩罗(Ross Perot)收获近两成普选票,却未能获得一张选举人票的现实,也使得独立候选人或第三党在现有选举制度中的劣势充分显现。这些因素在导致现有政治体制日益僵化的同时,也成为促使“茶党”势力果断跻身共和党、桑德斯等两党“边缘人”火线入党投身大选的原因所在。最近十余年来,以联邦政府数度关门为表现的党间斗争频繁上演,以“茶党”左右共和党为例的党内撕裂成为常态,这些状况正是特朗普时期党派冲突激化、党内碎片化的前奏。

与此同时,20世纪60年代以来,随着权利运动的扩大与文化战争的延续,一大批以堕胎为代表的“楔子议题”(Wedge Issue)被推上政治舞台的中央。随着多个“楔子议题”在美国社会持续发酵,司法部门“不得不”对堕胎、同性婚姻等一些具有争议的重大议题进行裁决,这些裁决对于美国国内政治走向、社会文化变迁都产生了深远影响。与上述现象相对应的是,随着两党在政治理念上的分野日益加剧,以最高法院为代表的联邦司法系统也难以避免地受到两党政治的影响,如里根总统任内成功提名三位联邦最高法院大法官与一位联邦最高法院首席大法官,四位人选均被认为持有鲜明的保守派或是中间偏右立场。而联邦最高法院大法官的人事更迭,又反过来影响最高法院有关判决的结果,对包括总统选举在内的重大事项造成深远影响(如2000年总统选举中的“布什诉戈尔案”)。上述这些以社会问题司法化为代表的现象或趋势,正是特朗普时期两者冲突频发,而共和、民主两党如此重视联邦最高法院人事更迭的根源之一。

此外,部分媒体的“建制化”也是近几十年的一个重要趋势。一方面,在主流媒体阵营中占据多数的自由派媒体与相当比例的偏保守派草根民众在政治倾向上存在显著差距,尽管多数媒体均以客观公正为标榜,但在实际运作中则体现出鲜明的自由派立场。具有显著保守派倾向的福克斯新闻台(Fox News)在1996年成立之后,短短几年即迅速成为美国有线电视媒体之中的收视冠军,这一现象也从侧面反映了长期以来主流媒体阵营之中的不平衡状况;另一方面,过去几十年里,包括部分保守派媒体在内的主流媒体在一些主要议题上基本保持一致,如20世纪90年代以来“政治正确”现象在美国社会中的广泛普及就与主流媒体的积极态度有着密切关系,这些因素也在一定程度上加剧了主流媒体的“建制化”色彩。2016年大选以来,特朗普与主要媒体——特别是自由派主流媒体之间的“战争”,一定程度上也是长期以来缺乏“代言人”的保守派草根民众与“建制化”的部分媒体之间隔阂的延续与放大。因此,在特朗普时期所凸显的多维度冲突,实际上早在其就任甚至是2016年大选之前就已经酝酿已久。

其次,从所围绕的具体议题来看,多维度冲突则是近年来美国社会复杂而多层次分裂状况的集中体现,特别是在既有政治体系面对严重分裂的社会现实的状况下,民主政治的回应性显著下降,代表性受到多方位挑战,导致各方诉求激烈 碰撞无法有效缓解,从而为特朗普时期的集中爆发埋下了伏笔。

最近十余年来,美国社会的分裂状况上升到了一个新的高度。其一,以“黑与白”为代表的种族矛盾,以及因堕胎、同性婚姻等“楔子议题”所引发的权利论战,不仅没有随着有关立法或判决的实施得到疏解,反而在近年来变得更为复杂尖锐。其二,随着20世纪80年代以来美国社会贫富差距持续扩大、制造业就业岗位大幅流失,以及 2008年金融危机等因素的影响,美国国内近年来围绕经济或民生议题的讨论也日益激烈。其三,随着20世纪下半叶以来非欧洲裔移民比例的不断增加,特别是部分移民进入美国社会之后依然坚持本族裔的传统语言、文化,使得“我们是谁”这样的国家认同问题在过去十余年变得更加突出。其四,在政治极化与全球化的大背景下,如凯瑟琳·克莱默(Katherine Cramer)等学者所描述的城乡分裂,即以“怨恨政治”(The Politics of Resentment)为体现的所谓“Hillbilly”(“乡巴佬”)与“城里人”之间的龃龉,以及活跃在华尔街、硅谷,充分享受着虚拟经济收益的“世界公民”,与沉寂于锈带(Rust Belt)及阿巴拉契亚地区,被实体经济凋敝所牵累的“老牌美国人”之间的分化,也在近年来越发彰显。今天的美国社会与昔日那个“合众为一”的大熔炉已经相去甚远,并逐渐趋向于一个以权利、种族、宗教、文化、地域等因素作为标签,以部落化(Tribalization)作为特征的马赛克拼图。

在上述社会严重分裂的背景下,既有政治体系的回应性显著下滑,代表性面临严峻挑战。一方面,就政治体系自身而言,受政治极化等因素影响,“否决政治”成为常态,政治体系的运转效率大打折扣;另一方面,过去几十年作为政治体系的主要参与者,甚至是决策者的整个精英集团,在全球化、“政治正确”等重大议题上基本保持一致;而共和、民主两党各自的代表性也逐渐定格,在社会分裂的背景下浮现出的部分“弱势” 群体——如中下层白人蓝领并不在两大政党的主要关注之内。在上述因素的共同影响下,以往主要由两党精英所主导的政治体系,在面对近年来严重分裂的社会现实时,难以对多样化、部落化的社会现状与由此引发的各类诉求进行有效回应,进而陷于代表性危机之中。此外,在以社交媒体、移动支付为代表的信息技术影响下,政治参与的渠道与可能性被大大扩展,这些变革也对既有政治体系的代表性造成深刻挑战。2009年以来,右派“茶党”运动、左派“占领华尔街”运动的接连兴起,2016年大选中由桑德斯与特朗普两位主流政治的“边缘人”与“局外人”所掀起的左、右两翼民粹主义社会运动,就是普通民众对于既有政治体系回应性下滑的集体抗议。随着2016年大选的延续,围绕移民、全球化等议题的一系列争议被推上前台,成为特朗普时期多维度冲突所围绕的主要矛盾所在。

最后,在上述长期性因素的基础上,特朗普的当选与执政激化了各个维度冲突的强度,使得以往被既有政治体系所忽视的多对矛盾上升至桌面之上,原本难以进入政治议程中心的争议议题被推向舞台中央,最终导致特朗普时期美国国内 政治呈现出多维度冲突的混乱局面。

在党派冲突方面,以共和党身份参选的特朗普在2016年大选中,就对民主党以“身份政治”(Idenity Politics)为代表的政治理念与锈带、大湖地区的蓝色根基造成了严重冲击,而特朗普上台后与共和党所推动的一系列政治议程又进 一步激化了党间冲突。与此同时,近年来在共和党内部屡屡呈现的党内碎片化,也因“一致政府”的局面获得更大的“发挥空间”,在此背景下,党内分裂也被进一步凸显。

在行政部门与司法部门、主要媒体的冲突方面,一方面,随着特朗普的上台与执政,反移民等具有争议性的政策主张被接二连三推上政治舞台中央,为司法部门在相关议题中发挥重要影响提供契机,也导致其与主要行政部门之间的冲突 频发;另一方面,特朗普自竞选时期就形成的与主要媒体之间的对抗状态,在其就任后不但未有显著转变,反而进一步走向“机制化”,不仅使其个人处于势同水火的媒体环境之中,同时也极大恶化了整个政治生态,使得多维度冲突的局面全面形成。

三、非常规的竞选式执政

多维度冲突构成了特朗普时期濒临失序的政治生态,那么作为执政主体的特朗普,如何在多维度冲突的背景下执政?其主要执政理念为何?执政方式与实际效果又是如何?考察其执政前两年里的具体表现可以发现,遭遇多重障碍的特朗 普并未完全受制于复杂的执政环境,也未对其在竞选时期所主张的政治理念做出大幅调整,而是坚持并延续了以“特朗普主义”为核心的政治理念,同时借由行政命令、社交媒体、集会演说等方式在客观上搭建了一套有别于传统执政模式的竞选式执政框架。通过这套一切以竞选连任为纲的竞选式执政,特朗普在将主要政策主张付诸实践的同时,相对有效地巩固了自身政治基础。

(一) 以延续与实践“特朗普主义”作为主要执政线索

2016年大选初期,特朗普通过抛出以反移民、反全球化为代表的一系列争议性言论,迅速成为选举舞台上的主角。随着特朗普在大选中越走越远,特别是有望获得共和党总统提名,上述政策主张逐步被丰富与细化为一套以“美国优先” (America First)为核心要义,对内强调经济、就业、边境安全,对外回归现实主义甚至是孤立主义的政治理念。通过2016年4月27日的外交政策演讲与10月2日的“百日新政”演讲,这套被冠以“特朗普主义”的政治理念至2016年大选后期基本成型。“特朗普主义”以民粹主义为基本特征,在政治理念上杂糅了本土主义、经济民族主义、孤立主义,以及一定程度的白人至上主义,既有悖于共和党主流长期主张的自由贸易原则,也有别于共和党近年来在移民等议题的政治态度。而与共和党主流政治理念存在显著区别,同时具有 “另类右翼”(Alt-right)思潮一些典型色彩的“特朗普主义”,却迎合了相当数量对于政治体系感到失望、对于自身状况陷入焦虑的“沉默的大多数”(The Silent Majority)。通过对“特朗普主义”的鼓吹,特别是对就业、移民等议题的强调,特朗普打造了一个以中下层保守派白人群体为主要组成、以赢得选举为主要目标的民粹主义政治联盟,并一举扭转选举走势,最终入主白宫。

进入执政轨道以来,以共和党身份“借壳上市”的特朗普与前者共同推动医改、税改等共和党传统政治议题。在实行上述“既定项目”的同时,从“局外人”转变为执政者的特朗普,并未因为身份变化而改变“特朗普主义”的政治理念,而是持续地将“特朗普主义”所主张的多项内外政策付诸实践。

在经济、贸易政策方面,特朗普于首个工作日即宣布退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement)并在就职百日之内发布以重新评估《多德—弗兰克法案》为代表的多项行政命令。2017年年底,特朗普签署了三十年来最大规模的税改法案。2018年以来特朗普政府分别发动对中国、欧盟的贸易战,2018年5月底签署旨在放松银行业监管、刺激经济增长的《经济增长、放松监管和消费者保护法案(Economic Grouth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act),并于11月底,与加拿大、墨西哥签署旨在取代《北美自由贸易协定》(NAFTA, North American Free Trade Agreement)的《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement)。

在移民、边境安全方面,特朗普政府于就任首周即发布第一版“旅行禁令”,后续发布第二、第三版,并于2018年6月获得联邦最高法院放行。2017年公开宣布支持由共和党参议员汤姆·柯顿(Tom Cotton)与大卫·普度(David Perdue)主推的《改革美国移民政策以加强就业法案(Reforming American Immigration for Strong Employment Act),并拟终止DACA计划。2018年4月初,特朗普政府开始推动针对非法移民家庭的“零容忍”(Zero-Tolerance)政策,并于6月对该政策中饱受诟病的“亲属隔离”(Family Separation)内容做出调整。2018年 1月,特朗普针对南部边境移民潮发布关闭边境警告,同时发布行政命令禁止向非法越境移民提供庇护。2018年年底,特朗普在美墨边境墙拨 款等事宜上的坚持,引发了美国联邦政府在其任内的第三次关门。

在全球治理与国家安全方面,特朗普以“美国优先”为原则对美国的外交政策进行大幅调整。一方面,特朗普政府对于多个不符合“美国优先” 的双边或多边机制“强势退出”,如先后宣布退出TPP(2017年1月)《巴黎气候协定》(2017年 6月)、联合国教科文组(2017年10月)、联合国全球移民协议(2017年12月)、《伊朗核协议》(2018年5月)、联合国人权理事会(2018年6月)等;另一方面,特朗普政府则通过多项举措进一步强化美国在军事、经济上的一超地位,如2017年、2018年连续通过《国防授权法案》,拟通过提高官兵待遇、提升装备能力等多个方面增强美国军力;2017年12月发布任内首份《美国国家安全战略》报告,将经济安全提升到前所未有的高度,将国内经济、贸易政策纳入国家安全范畴等。

如上所述,在2016年大选中以“特朗普主义”作为主要政治理念并成功入主白宫的特朗普,在就任前两年里并未如部分媒体或专业人士预期的那样对政治路线做出较大调整,而是将延续与实践“特朗普主义”作为执政的主要线索,在推动共和党传统议程的同时,全力推进以反移民、反全球化为主要特征的内外政策。截至2019年第三季度,虽然依然身处多维度冲突的政治局面之中,但特朗普并无对其政治理念与执政路线做出重大调整的迹象。

(二) 以行政命令、社交媒体、集会演说作为重要途径

延续与实践“特朗普主义”是特朗普就任前两年里的主要执政线索,而行政命令、社交媒体、集会演说则构成了特朗普推进主要政策、扩大个人影响、巩固政治基础的重要途径。在多维度冲突的政治生态中,缺乏从政经验、欠缺政治资源的特朗普并未完全受制于不利的执政局面,而是通过上述路径在客观上逐步形成了一套与传统执政模式具有显著区别的竞选式执政框架。特别是特朗普在整个执政过程中对于社交媒体超出常规的深度使用,与就任伊始即密集展开的以连选连任为目标的集会演说,成为其非常规的竞选式执政框架中的有机组成,在政治传播、选民动员等方面发挥着重要作用。

(1) 行政命令

美国宪法将行政权赋予总统,具有联邦法律效力的行政命令是总统行政权的重要体现。行政命令的签署与发布无需经过国会,主要由总统与行政部门完成,但其可能面临的问题则是司法系统的违宪审查与来自国会的立法否定。此外,行 政命令也可被新的行政命令终止或否定。在执政前两年里,虽然特朗普与共和党方面成功推动了 《2017年减税与就业法案》《经济增长、放松监管和消费者保护法案》两项标志性立法,但上述两项法案之外的其他重大立法却屈指可数。相比于冗长且易受多方因素制约的立法程序,作为执政者的特朗普更倚重以行政命令为主的“单边化”行政措施来兑现竞选承诺、推行主要政策。

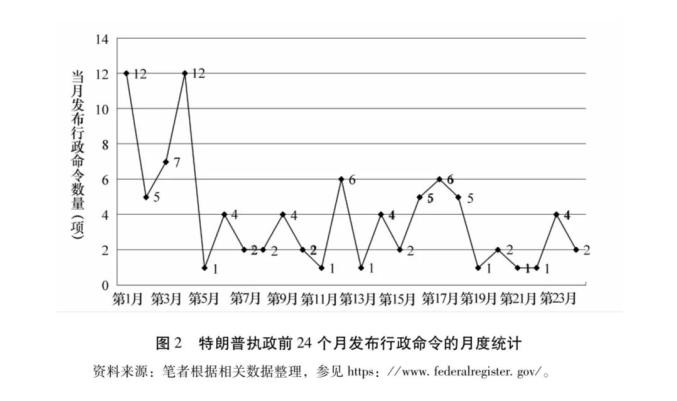

截至2019年1月20日就任总统两周年之际,特朗普总计发布行政命令92项(Executive Order 13765-Executive Order 13856)。相比于冷战结束以来的四任美国总统,特朗普在执政前24个月所发布行政命令的数量仅次于民主党总统比尔·克林顿(Bill Clinton),高于其他三位总统;如果以过去四任总统整个任期所发布行政命令的年均数量作为参考,特朗普执政前两年的年均发布行政命令数量位居第一。图2为特朗普执政前24个月发布行政命令的月度统计。

虽然就发布行政命令的数量来看,特朗普并未与前四任总统拉开显著差距, 但不同于以奥巴马为代表的前几任总统将行政命令作为施政手段之一,特朗普则是将以行政命令为主的行政措施作为执政的主要工具,特别是借由这一渠道发布了大量具有广泛争议、充分体现“特朗普主义”理念的重要政策。

就任初期,特朗普通过发布多项行政命令兑现竞选承诺,确定政策走向。特朗普在执政首月与执政百日来临之际的第4个月都发布了12项行政命令,上述两月发布行政命令数量占到执政前两年所发布行政命令的1/4还多(如图2所示)。其中就任首月,特朗普接连发布了涉及移民与边境安全的第13767号、13768号、13769号等多项行政命令,推行其在加强美墨边境安全、取消庇护城市联邦拨款、限制部分穆斯林人口占多数国家移民等政策。在就任百日前期,特朗普集中发布了涉及贸易与就业的第13788号、13790号、13796号、13797号等多项行政命令,推动以“买美国货、雇美国人”与设立贸易与制造业政策办公室为代表的多项政策。在移民、经贸两个主要议题之外,特朗普还在就职百日内发布了改进政府效能的第13771号与强化公共安全的第13776号等行政命令,体现了特朗普在竞选过程中多次宣扬的政策目标。

在2016年大选投票前17天举行的“百日新政” 演讲中,特朗普以“特朗普与美国选民的契约”(Donald J. Trump Contract with The American Voter)的形式将以“特朗普主义”为主旨的多项内政外交政策逐条提上日程,直指执政百天。而特朗普在就职初期所发布的这些行政命令,相当比例都是对其竞选承诺的直接回应。考察特朗普就职前两年的施政表现可以发现,其在就任初期所发布的多项行政命令基本奠定了特朗普政府在相关政策领域的主要框架,确立了新一 届政府在移民、经贸等重大议题上的政策走向。

2017年中期以来,特朗普每月发布的行政命令数量长期保持在个位数,议题趋于多样化,然而这一变化并不意味着行政措施在特朗普执政体系中的作用下降。在立法环境相对严峻、重大立法难以达成的情况下,行政命令始终是特朗普推进主要政策的重要途径。2017年10月中旬,在通过立法程序废除并取代“奥巴马医改”基本无望之后,特朗普发布第13813号行政命令,通过行政手段放宽“奥巴马医改”的多项限制措施,对其后续施行造成一定影响。进入2018年后,包括对外制裁在内的多项行政命令成为特朗普政府在内外政策上的重要组成。

除行政命令之外, 特朗普在执政前两年里还多次通过发布总统备忘录(Presidential Memoranda)、总统公告(Presidential Proclamation)等行政措施来推进主要政策,如首个工作日通过总统备忘录宣布退出TPP,2017年8月中旬通过总统备忘录授权启动“301调查”,2017年9月通过第9645号总统公告发布第三版 “旅行禁令”等。

如上所述,特朗普就职前两年的执政历程,以行政命令为主的行政措施在其中发挥着支柱性的作用。在执政初期,特朗普以行政命令作为先声,积极兑现竞选承诺,确立主要政策走向;随着执政的延续,立法环境的复杂化,行政措施实 际上成为特朗普在多维度冲突的政治生态下推进政策的主要选项。简而言之,在以党间、党内冲突所构成的严苛立法环境下,缺乏执政经验、欠缺政治资源的特朗普,将行政命令等“单边化”的行政措施作为在政策层面的主要抓手,持续推进主要政策,实现施政目标。

(2) 社交媒体

除对行政命令的倚重,特朗普所实施的竞选式执政的另一大典型特征就是对社交媒体的深度使用。在2016年大选期间,特朗普就因对推特的热衷引发广泛关注,在众多候选人中独树一帜;进入执政模式之后,特朗普的“推特议政”引发了美国内外的普遍关注,特别是引发了围绕其推特内容与严肃性的讨论。然而,考察特朗普就任前两年的整个执政历程与其对于推特平台的深度使用情况,可以看出推特平台之于特朗普的意义远非社交工具这么简单,它在特朗普的执政过程中扮演着难以代替的重要角色,对其进行政治传播、巩固政治基础发挥了重要作用。

从特朗普就任以来发送推特的数量与影响力来看,自就任总统至2019年1月20日,特朗普通过个人推特账号“@realDonaldTrump”总计发送推特5971条,平均每月发送248.8条,最多一月发送414条,执政次年所发送推特数量比之于首年更为突出;而相较于被称为“互联网总统”的前任奥巴马,特朗普就任以来平均每月发送推特数量大约是前者的两倍还多。图3为特朗普执政前 24个月发布推特数量的月度统计。在特朗普执政的前两年里,其个人推特账号新增关注者37,120,907位,总计达到57,449,213位,在所有推特用户中位列前15位,只有奥巴马一位政治人物排在其之前。

从特朗普发布推特的风格与内容来看,主要具有以下三个特点:

其一,就推特上的语言风格而言,特朗普完全不拘泥于自身的总统身份,而是重点突出其个人特质,如充斥着大量口语化的表达与营销式的自我肯定。其二,特朗普就任以 来所发布的推特信息覆盖了大量的政策性内容,毫不隐讳对于某一政治议程的明确态度,将个人意见几乎不加修饰地经由推特平台进行散播。

其三,除了政策性内容之外,特朗普个人推特的另一大主题就是“怼”,即反驳或抨击部分主流媒体对其个人负面报道的内容占据相当比例。

在就任总统两年来的整个执政过程中,特朗普没有因为总统身份而放弃推特的频繁使用,反而继续对其投入极大精力,不仅在发送数量与影响力上保持较高水平,并且在风格与内容上颠覆了政治人物在社交媒体上的传统规范。透过上述从形式到内容的“突破”,在一个近乎一边倒的传统媒体环境下执政的特朗普,实际上赋予了作为社交媒体的推特平台一系列“政治任务”,并在客观上使之成为自身执政框架的重要组成。

首先,特朗普将推特这一非官方媒体作为信息发布的主要渠道,并将其作为反击主要媒体、抨击政治对手的重要工具。在与主要媒体长期冲突的状况下,特朗普通过对于推特的深度使用,在主流媒体之外构筑了一条由其个人主导,没有 信息过滤的传播路径;与此同时,在主流媒体环境中长期处于“被动挨打”局面的特朗普,借助推特平台维护并强化自身形象,针锋相对地对部分媒体与政治对手进行反击。

其次,特朗普对于推特的深度使用,特别是其在内容上的“突破”,使得推特这一社交媒体也成为政治活动的重要一环。就对内政策而言,特朗普通过推特不断散播的具体政策与个人态度在引发争议的同时,也在一定程度上对于特定群体起到了政治施压与政治动员的效果,如2017年3月医保法案在众议院受挫后,特朗普通过多条推特对于“自由连线”党团进行抨击,对于后者形成了公开的政治压力;就对外政策而言,特朗普在涉及经贸、朝核问题的多条推特中,不断变换的恫吓与示好等表态,客观上成为其外交政策实施过程中的一部分。尽管自就任以来,围绕特朗普推特内容与严肃性的讨论始终存在,然而特朗普透过推特所传递的部分政策性内容确实对美国的内外事务造成了直接影响。

最后,在与主要媒体激烈冲突的局面下,特朗普通过持续性的推特发布,在客观上营造了一个以个人为中心的、有别于主要媒体甚至所有主流媒体的舆论环境。通过这个与主流媒体平行的舆论环境,同时借助社交媒体的聚合效应,特朗 普与其广大同质性的支持者实现了一种非常规的政治互动。特朗普在推特平台上所实现的口语化、高频次、长效性的信息发布,客观上将古斯塔夫· 勒庞(Gustave Le Bon)概括的领袖行事方式,即“断言、重复、传染”,进行反复演绎;而由众多“沉默的大多数”所组成的支持者,则通过推特平台实现了网络渠道下的政治互动,特别是部分在现实生活中可能因为社会压力等因素隐藏自身偏好、在传统媒体上缺乏发声渠道的支持者,在推特平台上通过点赞、转推、回复等方式表达自身政治态度。在“后真相”(Post-truth)的场域中,事实、真相被情感、信念所替代,特朗普与其核心选民之间的“黏度”,不仅难以受到部分主流媒体的严重冲击,甚至可能借由长效化的推特发布与相关互动被反复强化。换言之,特朗普在整个执政过程中对于推特平台的深度使用,实际上使得在传统政治环境中被常规政治领导人作为辅助性工具,甚至是“锦上添花”之用的社交媒体,成为非常规总统特朗普在非常态的政治环境下进行广泛政治传播、高效信息投送的主要途径,对其回馈核心选民、巩固政治基础发挥着重要意义。

(3) 集会演说

2017年2月18日,在就任美国总统后的第29天,特朗普于佛罗里达州的奥兰多-墨尔本国际机场(Orlando-Melbourne International Airport)举行就职以来第一场面向主要支持者的演说,同时也是寻求2020年大选连任的首场竞选演说。以这场演说为起点,截至2019年1月20日,特朗普总计举行了至少27场以2020年大选连任为主旨的“竞选集会类”(Campaign-style Rally)演说,并于2018年3月10日的第12场集会演说中,公布了2020大选的竞选口号——“保持美国伟大”(Keep America Great)。图4为特朗普执政前24个月所举行集会演说的地域分布与具体日期。

身为在任总统,在执政早期就开始举行旨在连任的集会演说,这种被称为“永久竞选”(Permanent Campaign)的政治策略自20世纪80年代以来已被数位总统采用。相比于其他体制内出身,拥有丰富政治经验与广泛政治资源的总统,“局外人”出身的特朗普自就任以来对于集会演说投入极大精力与强烈热情。考察特朗普执政以来所举行的一系列集会演说,发现其主要具有以下三个特点。

首先,与将社交媒体作为政治传播的主要途径类似,特朗普将集会演说作为选民动员的主要舞台。特别是在与主要媒体持续对抗、长期缺乏政治资源的状况下,集会演说成为特朗普对于核心选民最为直接、最具针对性的沟通渠道。特朗 普自就任伊始就开始密集举行的集会演说,客观上与社交媒体共同构成其执政体系中的“客户端”。

其次,特朗普所举行的一系列集会演说,具有极强的指向性,几乎全都集中于“红州”与主要的“摇摆州”(Swing States),即对于巩固政治基础与连选连任具有决定性意义的州份(如图4所示)。截至2018年8月底所举行的26场集会演说中,特朗普在2016年大选中获胜的州总计举行了24场演说,特别是在俄亥俄、宾夕法尼亚、佛罗里达三大“摇摆州”都至少举行了3场演说,而上述三州也是除得克萨斯州之外,所有特朗普在2016年大选获胜的州中选举人票数最多的三个州。直至2018年6月,特朗普才在2016年大选失利的州举行了第一场演说(明尼苏达州,2018年 6月20日)。

最后,就集会演说本身而言,特朗普的演说在内容与形式上与其对于社交媒体的深度使用类似,如涵盖大量的政策性内容,极力突出个人政治态度等。不同于部分政治人物以宏大叙事与 “政治正确”为主要特点的演说风格,特朗普的集会演说以私人叙事为主,充斥大量“非政治正确” 的表达,并且富于情感动员,从演说语言到肢体动作都具有强烈的表演性。虽然自参选以来,特朗普就因语言规范性与演说风格饱受诟病,但是这种“下里巴人”式的表达方式与“剧场政治”式(Dramaturgical Politics)的表现效果,一定程度上迎合了广大受教育程度不高,对于建制派的政治语言感到厌烦的目标选民,也在一定程度上契合了理查德·霍夫斯塔特(Richard Hofstadter)概括的美国政治中的偏执传统与美国社会中的反智特色。

2018年4月28日,特朗普在密歇根州举行就任以来的第14场集会演说,这场演说充分体现了特朗普集会演说的主要特点。2018年白宫记者协会晚宴于演说当天在华盛顿举行,而特朗普连续第二年在这一天远离媒体精英而面向基层选民举行集会演说。演说所在地马科姆郡(Macomb County)是典型的锈带地区,2017年该郡有1/5左右的就业人口在汽车、钢材等传统制造业企业任职。2016年大选中,特朗普在该郡获得224,589张选票,超出竞争对手希拉里48,351张,对其在整个密歇根州的胜利具有决定性意义(特朗普在整个密歇根州净胜11,612张选票)。在2018年4月28日的演说中,特朗普主要围绕经贸、就业、对外政策等议题展开。虽然部分主流媒体对于特朗普的演说给予尖锐批评,如指其演说内容缺乏总统气度、部分观点有违经济学常识等,但是从实况报道来看,演说现场气氛较为高涨,特朗普诸如“(过去几届美国政府)背叛了你们……而我正在解决问题”之类的表达引发现场听众强烈回应。面对媒体采访,超过一半的受访者表达了对特朗普宣扬的提高关税、减少逆差等政策主张的认可,表示将会在2020年大选中支持其连任。

如上所述,自就职第一个月起,特朗普就将整个施政过程与持续进行的“竞选集会类”演说融为一体,将“永久竞选”的政治策略与反建制的身份特质相结合,持续营造一种社会运动化的政治氛围,进行持续性、针对性的选民动员。虽然特朗普就任以来的一系列集会演说,不再像2016年大选期间那样引发普遍关注,但是对于特朗普执政,特别是巩固政治基础的意义却不容忽视。

综上所述,特朗普就任以来,以延续与实践 “特朗普主义”作为主要执政线索,在政策层面,通过行政命令为主的行政措施,实现主要政策的快速落地与持续推进;在政策层面之外,借由常态化的推特发布与集会演说进行长效性的政治传播与选民动员,在客观上搭建了一套与传统执政模式有着显著区别的竞选式执政框架。依据政治观察网站“清晰政治”(RealClearPolitics)所统计的盖洛普(Gallup)、拉斯姆森(Rasmussen)、昆尼皮亚克(Quinnipiac)等多家机构的平均民调数据,特朗普就任第58届总统整两年之际,其总体支持率为41.4%,较之于就任之时跌幅不到3%。盖洛普的民调数据显示,2019年1月20日前后,特朗普在共和党选民中的支持率为8%,与其就任之时基本持平。换言之,特朗普在一个多维度冲突的执政环境中,保持了相对较低、但却相对稳定的支持率。通过对特朗普所实施的竞选式执政的考察可以看出,以“特朗普主义”作为执政理念的特朗普,以在任总统的身份将卡尔·罗夫(Karl Rove)重视草根动员的政治策略与米特·罗姆尼(Mitt Romney)“无视47%”的政治态度推向极致,一切以竞选连任为纲,并且几乎不加妥协地坚定履行,在引发美国内外广泛争议的同时,也相对有效地巩固了自身的政治基础。

四、竞选式执政的影响与意义

首先,从执政主体特朗普的角度来说,竞选式执政在客观上为其在多维度冲突的背景下施政提供了一套“解决方案”,并为自2016年大选以来所塑造的民粹主义政治联盟提供了持续性的支撑,这也是特朗普在执政前两年里政治基础相对稳固的重要原因。

在2016年大选中,特朗普凭借选举人票数方面的优势赢得选举入主白宫。然而作为“局外人”的特朗普不仅缺乏政治经验,并且由于其争议性的政治理念与反建制的身份特质,在就任之后很长一段时间内无法获得全面的政治资源。与此同时,特朗普还需要面对一个由于政治极化、代表性危机等多重因素导致的多维度冲突的政治生态。在上述背景下,如何避免受制于几乎完全被动的执政环境,同时能够有效推进,甚至是主导政治议程、落实政策目标,是特朗普执政以来的主要考量。回顾特朗普就任前两年的整个执政历程,特别是考察其竞选式执政的主要方式,可以看到特朗普借由行政命令,绕过了由党间斗争、党内分裂所构成的严苛立法环境,兑现竞选承诺、推行主要政策;同时借助社交媒体与集会演说,规避了相对负面的主流媒体环境,进行政治传播、实施选民动员。在“特朗普主义”这一主要线索的引领下,行政命令、社交媒体、集会演说三者为特朗普在多维度冲突的执政环境下,构建了一整套看似不合常规,甚至是缺乏严肃性,但却对其个人具有可操作性,甚至行之有效的执政框架,为其推进执政路线,持续回馈、巩固核心选民发挥了重要作用。图5显示了特朗普所实施的竞选式执政的主要方式与多维度冲突的对应关系。

回顾2016年大选以来特朗普所塑造的民粹主义政治联盟的演变发现,这一在大选过程中以赢得选举为主要目标的政治联盟,在特朗普进入执政轨道以后并未出现显著松动,而是在其竞选式执政的支撑下进一步巩固与延续。一方面,特朗普通过行政命令等手段兑现竞选承诺、推行主要政策,对其提供了政策层面的实质性回馈,如以退出为代表TPP的多项经济、贸易政策,以“旅行禁令”“零容忍”为代表的多项移民、边境政策等;另一方面,特朗普借由社交媒体与集会演说所实现的政治传播与选民动员,对在2016年大选中被动员与塑造起来的“特朗普选民”进行持续 “唤醒”与“响应”,使得社会运动化的政治氛围得以长期延续,而其在部分选民眼中“为民请命” “言出必行”的形象也被进一步强化。从某种角度来说,在特朗普所实施的竞选式执政的影响下,以其坚定追随者为核心的一些“特朗普选民”,长期处于一种类似群众运动之中“忠实信徒”的状态。总而言之,在以多维度冲突为主要特点的政治环境中,特朗普所实施的竞选式执政客观上为以“沉默的大多数”为主的政治联盟提供了从政策层面到舆论层面的持续性支撑,这也是为何在执政前两年里,特朗普在遭遇党内、党外多方掣肘,司法、媒体重重围堵,甚至是“通俄门”长期调查的状况下,依然保持相对稳定支持率的重要原因。

其次,从美国社会与政治的角度来看,在就任总统的前两年里,特朗普所实施的竞选式执政自上而下地加剧了整个美国社会的撕裂,“两个美国”的状况趋于固化,而美国民主政治所面临的危机更为严峻,美国主导的自由主义世界秩序 也在遭受“自杀性”的破坏。

特朗普所实施的竞选式执政相对有效地巩固了其自身的政治基础,但也不可避免地加剧了整个美国社会的撕裂。一方面,“特朗普主义”所包含的本土主义、经济民族主义、孤立主义,以及白人至上主义,只体现或代表了部分美国民众的诉求。尽管特朗普在2016年大选中凭借选举人票数的优势赢得选举,然而他所宣扬的上述理念并未获得多数美国民众的认可与支持。走上执政道路之后,特朗普并未对“特朗普主义”这一政治理念做出大幅调整,或是寻求一条相对温和的主流政治道路,而是继续致力推行以修筑美墨边境墙为代表的一系列具有广泛争议的内外政策。特朗普在执政理念上的“坚持己见”、在政策层面的 “单向输出”,必然加剧美国社会的撕裂状况。另一方面,特朗普自当选以来将社交媒体与集会演说作为政治传播与选民动员的主要方式,上述行为方式——特别是“推特议政”,本身就存在较大争议,而其以在任总统身份不断传递的争议理念与极端言论也在系统性地加剧整个美国社会的对立情绪。在特朗普所实施的竞选式执政的影响下,美国社会以权利、种族、宗教、文化、地域,甚至是本土抑或全球划线的分裂态势进一步加剧,“两个美国”的状况趋于固化。特朗普就任以来发生的多起针对亚裔民众的语言、肢体攻击,2017年8月爆发的以种族议题为导火索的夏洛茨维尔骚乱,2018年第三季度围绕新晋联邦最高法院大法官卡瓦诺的持续争议,都是这一时期美国社会严重撕裂的典型体现。

与社会层面的撕裂相对应,特朗普所实施的竞选式执政也对美国的民主政治与美国主导的国际秩序造成了深远影响。特朗普的胜选符合美国总统选举的规程,但特朗普从参选到执政所采取的政治策略,特别是剑走偏锋的执政方式,对 于以代议制为核心的民主政治造成了极大挫败。特朗普所实施的竞选式执政,不仅没有改变其参选以来所坚持的民粹主义道路,反而将后者从动员方式、竞选策略转变为政策导向、执政指引。在2016年大选中,通过左、右两翼民粹主义社会运动所体现出的部分合理诉求,并没有因为特朗普的执政而以一种相对缓和或具有建设性的方式被接纳、吸收,而是以一种简单粗暴,并且具有强烈破坏性的方式被有选择地极端化推进;作为“平民”代表的特朗普,以总统身份从政治体制的内部对“精英”政治进行拆解与颠覆。受到上述因素影响,在特朗普上台之前就呈现出的美国民主政治危机,在特朗普所实施的竞选式执政的冲击下,以一种最不可思议的方式被应对乃至放大。与此同时,在特朗普所实施的竞选式执政的影响下,美国的两党政治也受到了较为严重的冲击。共和党所侧重的主流保守主义意识形态在一定程度上被“特朗普主义”裹挟,试图通过特朗普“借船出海”推进政治议程的“老大党”(GOP, Grand Old Party),正在受到被“特朗普主义”深刻影响的选民所组成的“特朗普党”(TTP, The Trump Party)的反噬;特朗普上台以来,始终把“反对特朗普”作为主要政治策略的民主党,在一定程度上也在竞选式执政的影响与冲撞下疲态尽显,或将在2020大选周期或其后迎来新一轮的代际更替、理念重塑。

特朗普所实施的竞选式执政在对美国国内社会与政治造成严重损害的同时,也使得过去几十年来由美国主导的自由主义世界秩序遭受“自杀性”的破坏。在“特朗普主义”的主导下,“美国优先”成为特朗普政府对外政策的指导原则,而以零和博弈、单边主义取代互利共赢、多边合作,成为其处理对外事务的主要思框思维与行为方式。特朗普就任以来,以宣布退出《巴黎气候协定》、退出联合国全球移民协议为代表的一系列 “退群”行为,对以国际制度为框架的全球治理体系造成了严重损害;以对华贸易战、对欧贸易战为代表的一系列“双输”行为,将国际经济与政治重新导向“大国政治的悲剧”方向。受上述因素影响,国际关系,特别是大国政治自特朗普就任以来就处于一种趋于动荡的环境之中,并且这一状况还有长期延续、更趋严重的可能。总而言之,特朗普所实施的竞选式执政对于既有的国际秩序造成了深刻危害,长期以来由美国主导的自由主义世界秩序正在被“推向悬崖的边缘”,世界经济与政治走向面临着极大的不确定性。

最后,本文主要着眼于对特朗普执政前两年里政治生态与执政理念、方式的辨析,但在上述政治因素之外,美国国内的经济形势也对于特朗普的执政状况具有至关重要的影响。在特朗普的后续任期内,美国国内经济状况的演变是影响其执政状况与能否连任的关键性因素。与此同时,2018年中期选举后两院分治的状况也将对特朗普的后续执政,乃至美国国内政治走向产生一定影响。

在执政前两年里,美国国内经济形势的一片向好为特朗普的“任性”提供了宽松的经济环境,包括生产、消费、就业等多项指标的正面表现为特朗普发动贸易战等内外政策提供了底气;在未来一段时期内,特别是2020年大选周期内,如果美国国内经济走向滞胀,甚至衰退,那么特朗普的执政压力将会大增,其政策选项也会受到一定制约,而其竞选式执政的说服力与动员效果可能大打折扣, 长期处于不到五成支持率的特朗普或将陷入“内忧外患”的不利局面。

与经济因素类似,尽管特朗普就任以来长期处于多维度冲突的政治环境之中,但在执政前23个月中“一致政府”的状况为其提供了如议程设置等多个方面的优势。经过2018年中期选举,特朗普在国会方面的部分优势已经消失,两院分治的局面使其与共和党在立法层面陷入更为被动的局面,在就任前两年里频频陷入僵局的立法环境将会变得更为恶劣。这些变化或将促使特朗普在未来一个时期“另谋出路”,通过在对外事务上的多向发力来打造自身政绩、巩固政治基础、寻求竞选连任。

进入2019年以来,随着第116届国会的正式开启,多维度冲突的政治环境出现了一定程度的变化,但是美国国内政治纷繁芜杂的局面并未出现根本性改观。一方面,随着国会格局与联邦最高法院的结构性变化,共和党的党内冲突、 主要行政部门与司法部门之间的冲突有所淡化;另一方面,长期以来作为国内政治主旋律的党间冲突在两院分治的局面下,围绕国内立法的持续缠斗与“通乌门”弹劾案的严重对立进一步延续、放大,主要行政部门与主要媒体之间的冲突仍在不断延烧。与此同时,以常态化的“推特议政”为体现,以修筑美墨边境墙等争议问题为代表,特朗普剑走偏锋、一切以竞选连任为纲的执政框架也并未发生显著变化。

综上所述,在执政前两年里,政治素人特朗普在多维度冲突的背景下构筑了一套有别于政治传统,但却对其个人具有可操作性的竞选式执政框架,并相对有效地巩固了自身政治基础。与此同时,正是在特朗普所实施的竞选式执政的影响 下,美国社会的撕裂更为加剧,美国民主政治与国际秩序都面临着更为严峻的考验。在2020年美国大选投票来临之前,以美国国内经济状况为代表的多个因素都可能对特朗普的执政与连任造成重要影响,而美国国内政治纷繁芜杂的局面与特朗普所坚持的竞选式执政,在未来一段时期内有望进一步延续。

2016年11月初,斯拉沃热·齐泽克(Slavoj Zizek)接受英国记者采访,对即将进行的2016年美国大选投票发表评论。齐泽克表示如果非要在希拉里·克林顿(Hillary Clinton)与特朗普两位候选人之间做出选择,他将投票给特朗普。在齐泽克看来,相比于希拉里体现出的“真正危险”,即打造一种不切实际的“各派联盟”,进而继续维系既有的政治议程,特朗普的上台或将给美国社会与两党政治带来一次打乱规则、重回原点的机会。在特朗普的第58届总统任期已经过半的今天,新的政治议程尚未全面启动,齐泽克所预言的“大觉醒”也并未到来;与此同时,“乱”则几乎成为特朗普时期对于美国政治的经典概括。然而,回望齐泽克在2016年大选投票前的采访评论,特朗普的上台执政到底是给美国政治带来一轮历史性的“关机重启”,还是标志着其正在不可逆转地大踏步走向崩坏,在现时恐怕还难以给出最终答案,但这并不妨碍我们以一种发展、辩证的眼光来观察美国政治的未来演变。

(本文转自:《世界政治研究》 2020 年第二辑总第六辑;人民大学国政评论)

作者简介:

张琦,陕西师范大学马克思主义学院讲师

原标题:《张琦:多维度冲突背景下的竞选式执政》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司