- +1

日本反家暴法小史:“驯化”公权救济者而非受害者

【编者按】:

2020年9月30日,被前夫泼汽油纵火后全身90%以上烧伤焦黑的藏族姑娘拉姆在十几天的抢救后离开了人世。这起惨绝人寰的罪案再次引起了舆论对家庭暴力的关注,其中一个处于核心的问题是,曾多次向公权寻求救济的拉姆为什么始终无法摆脱家暴的魔爪?在《反家庭暴力法》实施四年后的今天,堪称完美受害人的拉姆为什么仍然在绝望中死去?

日本反家暴法构形于1970年代兴起的女性主义法学浪潮之中,于2001年颁布实施。法律实施之初,日本社会家庭暴力的发生率仍旧居高不下,家暴受害者因情感、精神上受到控制,或因社会地位、经济和子女及长辈方面的顾虑,往往没有能力在家暴中对抗或及时撤离,以及提出“有效”的救助需求。针对上述状况,该法在2004年的修订中新增了禁止加害人接近未成年子女的保护命令,并致力于构建一套完整的“女性独立支援系统”。针对公权力介入家庭事务中可能面临的尴尬及基层警察对家庭暴力认知不足的情况,也出台了针对执行者的规范准则。对法律之网的细密编织也许并不能杜绝犯罪,但“驯化”公权救济者而非受害者、构建一套能够提供及时有效地提供支援的反家暴体系无疑是社会进步的方向所在。

一、女性主义法学进入日本

美国现实主义法学先驱霍姆斯大法官有言:“法律的生命在于经验,而非逻辑。”对此,女性主义法学的先锋麦金农回应道:“可是当我想到法律跟生命的关系,法律中的生命与生命中的法律时,我非常怀疑,法律的生命所在于的经验,到底是谁的经验?”她要说的是:是男人的经验形成了法律,女人的经验则被排除在外。1970年代,女性主义法学风潮在美国兴起,其批判美国乃至西方法律传统以及传统法律对妇女的歧视和压迫,期望以女性的经验重审法律,夺回女性诉说的权利。

很快,这股风潮随着1970年代日本女性学者的引介来到日本。当时,一系列与妇女研究相关的社团纷纷成立。律师金城清子是日本第一个将法律女性学化研究系统化的学者,她在1974年创办了了刊物《妇女与性别研究》。1983年,金城清子以“女性对法律的探究”为主题,出版了其第一部著作《法律女性化的过程》。在日本第一届性别法会议上的演讲中,由律师转为研究者的金城清子的回顾说,传统法律理论在性别层面上是摆在桌面上的空洞理论,脱离了现实世界的事件。“我坚信法律是正义的、公平的,或者说是站在女性这一边的,但无奈的现实是并非如此。而且到目前为止,研究和实施的只有男性。当我环顾四周,我看到所有的老师是男性,大部分的法官和检察官甚至律师也都是男性。当法律在应对妇女提出的问题时提供的往往并非帮助,而是压制。因此我认为必须从妇女的角度重新思考法学。”然而,要改变包括法律在内的社会制度和惯习并不容易,这涉及到男女之间的权力关系问题,因而充满着阻力。

80年代以降,人们越来越重视在妇女日常生活环境中做出改善,但这些改变与支撑国民经济的劳动结构并不相关,因而很少对两性之间的权力关系带来根本性的影响。以金城清子为代表的女性学者由此看到,要在国家政策的层面引起改变,就必须将妇女问题作为一个关键问题纳入主流话语,妇女的声音也必须在各种决策和立法过程中得到实际的反映。

1995年在北京举行的联合国第四届世界妇女问题国际会议通过的《行动纲领》明确了社会性别主流化,并将以此作为提高两性平等的一项全球性策略。为响应联合国的“性别主流化”运动,1996年日本男女共参与社会活动计划推进部制定了《男女共同参画2000年计划》,提出:对于女性之暴力,侵害其基本的人权,限制其人身自由,严重影响受害妇女及整个社会。并将对于女性的所有暴力之根绝列为十一个重点目标之一。1999 年,日本政府正式通过《男女共同参与社会基本法》,设立两性平等理事会,促进国家机构在两性平等决策的强化。该法律颁布对法律领域的性别研究发展产生了重大影响,性别在法律层面的提及使得性别平等成为国家政策目的,促进了“性别主流化”。

二、日本《配偶暴力防止暨受害者保护法》的诞生

在《男女共同参画社会基本法》的指导下,所有立法修法以及社会公共服务的主旨都是要创造使两性能够平等共同参与社会生活的环境。日本的整套反家暴体系正是建立在《男女共同参画社会基本法》的基础之上。2001年,日本通过《配偶暴力防止暨受害者保护法》(以下简称《DV防止法》)。

2001年《DV防止法》将配偶之间的“暴力”规定为“严重侵犯人权,包括构成犯罪的行为”,除身体暴力之外也将精神暴力、经济暴力、性暴力等纳入这一概念。该法以人身保护令为中心,适用对象包括处于法律婚姻关系的配偶以及事实婚姻关系的配偶。人身保护令保护内容则分为“禁止命令”和“迁出命令”。

“禁止命令”规定,从保护令核发起6个月内,禁止加害人骚扰以及靠近被害人的居所、工作场所,禁止监视、强迫见面,禁止采取辱骂、羞辱的言语行为。而“迁出命令”则为:在被害人和加害人共同生活的情况下,命令加害者搬出房屋两个月,以便为被害人搬出房屋等做准备,并禁止对方在同一时期在房屋附近活动。“生活住所”指的是被害人与其配偶共同生活的主要住所。因此,如果被害人与配偶共同以主要住所作为主要生活场所,如临时在宾馆或避难所,或接受妇女咨询中心的临时保护等,均可视为被害人与配偶共同生活的情况。

法院核发保护令时,书记官应当迅速将保护令的内容及意旨,通知管辖申请人(受害人)住所地或者居所地之警视总监或都道府县的警察本部长。保护命令送达加害人时或者法院审理经过口头辩论后,法院宣判时立即生效。违反保护令的加害者将被处一年以下徒刑或100万日元(约合6.4万人民币)以下罚款。

三、人身保护令不是唯一的出口

《DV防止法》出台实行之后,日本内阁府的家庭暴力调查表显示家庭暴力的发生率依然居高不下,受害者中选择噤声忍受的仍大有人在。这并不是受害者缺乏维权意识或者是性格软弱的缘故,而是因为家庭暴力除了物理性打击伤害之外还包括精神伤害、经济控制、性侵害和对子女的伤害。而由于这些伤害与传统刑法认定的“故意”有所不同,公权力难以主动介入,因而更倾向于被动等待受害方自己提出救济的需求。然而害者因情感、精神上受到控制,或因社会地位、经济和子女及长辈方面的顾虑,往往没有能力在家暴中对抗或及时撤离,以及提出“有效”的救助需求。

伦理学家玛莎·努斯鲍姆(Martha Nussbaum)曾提出“适应性偏好”概念,即女性的选择并不是一种自主性的选择,而是受到外在因素调控之下产生的偏好。社会学家埃尔斯特(Jon Esther)在区分自主性偏好和适应性偏好时指出,前者是经过反思之下的审慎选择,并由当事人认可和同意,后者则是因缺乏选择条件所形成的“认命”状态。在司法裁判提供的有限资源和选项之下,受家暴所困的女性所做的选择极有可能是“适应性偏好”而非符合她们真正利益的选择。例如在日本内阁府2007年的家庭暴力情况调查中,55.1%没有选择向他人求助的家庭暴力受害者,便是出于“即便与他人商量也无济于事”“如果自己再忍受一段时间就可以度过”“是因为自己的错”等心理,在遭受了家暴后选择默默忍受。

即便受害者通过求助得以暂时离开受家暴支配的环境,离开这一举动也会使得被害者陷入更加危险的处境——家暴的本质是加害者将被害者视为所有物的支配关系,一旦被害者从这种支配关系中逃脱,在某些情况下,加害方通常会施以更为恶劣的报复手段。即便逃脱家庭暴力并离婚,因为为子女的抚养费用和其他相关责任,受害者与加害者仍旧会继续接触。同时,较长的离婚手续期间,被害者的住所仍然有被泄露的危险。考虑到当事人离婚周期长的现实情况,日本在2004年第一次修法中规定人身保护令的保护期可通过申请从6个月延长到1年。同时将保护对象的范围扩大到被害者的亲属和子女。而在2007年的第二次修法中,更是将禁止命令内容细化,禁止加害者拨打骚扰电话,邮送带有侮辱性的信件、照片、动物尸体等。

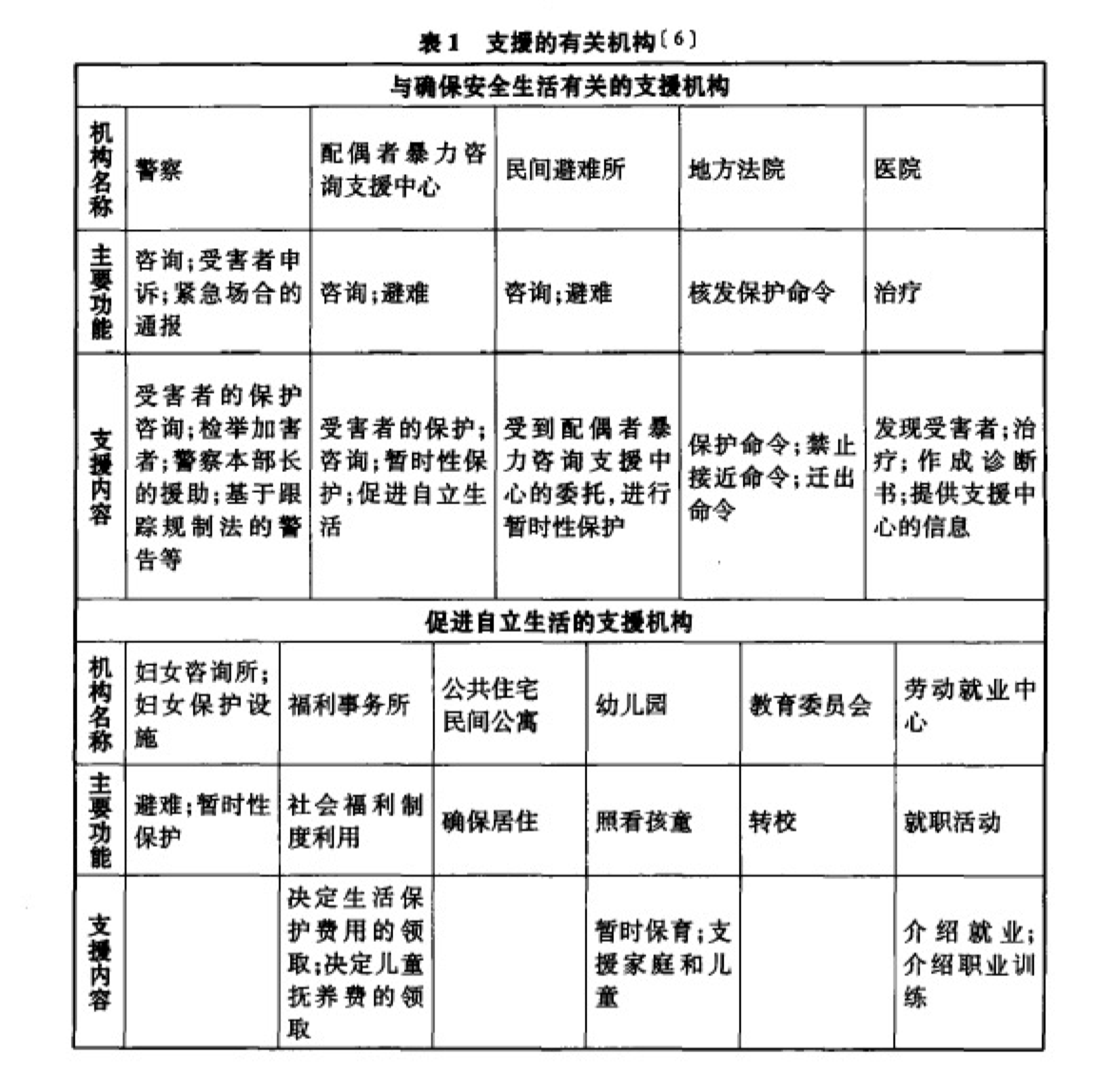

2004年的《DV防止法》倡导从给予受害者暂时性救济向支援受害者自立转变。如果说2001年的《DV防止法》揭开了保护命令的序幕,那么2004年的《DV防止法》则致力于从受害者视角出发,将其构建成受害更加方便利用的制度。例如新增的禁止加害人接近未成年子女的保护命令,减少了受害人因担心孩童的安全而无法下定决心从加害者身边逃离的顾虑,使受害人更快进入下一个得到救济与自立阶段。同时受害者的生活再建成为一个新的关注点,修改后的《DV防止法》更倾向提供一种“女性独立支援系统”。

日本家暴受害者支援体系。图片来源:陈霖《论日本家事法中的保护命令制度》

经历修订的《DV防止法》不仅明确了法律方面的支援方式(申请保护命令),还涵盖了由行政部门负责的配偶者暴力商谈支援中心、妇女支援中心、妇女庇护所,来为受害者提供后期的心理咨询和就业指导,帮助其建立新的生活。不同的机构在体系内部处于不同的位置,同时相互衔接。例如在人身保护令的申请流程中,警方、家暴咨询支援中心和福利事务所各有分工,可以为受害者提供不同的帮助:警方有义务在接到报警后第一时间出警并及时提供保护;家暴咨询支援中心负有提供临时保护、妇女庇护所以及联络其他相关机关的义务;福利事务所则应支援受害者自立生活,提供亲自的生活指导。同时受害者的生活再建成为一个新的关注点,修订后的《DV防止法》更倾向提供一种“女性独立支援系统”。这种独立指的不是离开家庭、离开婚姻,而是重建掌握生活的心理信心。

四、“驯化”公权救济者而非受害者

和中国的情况类似,日本在反家暴法律的执行层面也面临困难重重。防治家庭暴力与《刑法》对“故意伤害”进行救济的不同之处在于,家暴防治涉及到公权力在家庭中应该以何种角色进入介入的问题,以及如果面临“妻子受到家暴但不愿丈夫被逮捕”的情形时是否应放弃介入的两难。而且地方警察对家庭暴力的本质缺乏认知,也使他们在应对家暴案件时往往态度消极,使《DV防止法》常常成为“难以产生实效的家暴法”。因此,警方的介入权限成为反家暴法研究中较为重要的课题。

2001年出台的《DV防止法》实施3年后,为了明确执行者的责任,日本又出台了针对执行者的规范准则。在规范准则中,警方、反家庭暴力咨询中心、妇女庇护所都负有执行以及监督的义务。同时警方还负有对配偶暴力实施者实行改造措施的责任。例如警方收到人身保护令执行的通知,需要迅速与受害者取得联系,在确认受害者的意图后,前往受害者的地址或住所,向受害者提供如何制止暴力的信息以及在如何能迅速获得救济的渠道。 此外,应让加害人了解保护令的目的,违反保护令的行为构成犯罪,并给予指导和警告,确保保护令得到遵守。除了违反保护令外,当行为人对被害人实施殴打、伤害、威胁、入室抢劫、破坏财物、跟踪等违反刑法法规的行为时,要根据实际情况,按照相关法律法规采取相应的措施。相关在职人员如果违反《DV防止法》的执行规范就会被处以10万日元以下罚款。另外,日本各级政府还会定期通过基层调查问卷的形式,对各地方在访谈、支援期间的执行情况并予以评估,希望藉此促使执行人员从“消极介入”转变为“积极介入”。

日本反家暴宣传册封面。作者摄。

日本反家暴宣传册内页。作者摄。

除此之外,为了让受害者更方便快捷地了解救济渠道和方式,在日本警局以及都道府县设置的妇女庇护所、反家庭暴力咨询中心内都有提供救济流程可视化的宣传册,从被害者的视角给予最简单易懂的提示:如果受害者遭遇配偶或者交往对象的暴力,希望得到咨询服务,或有希望暂时离开家庭、不想让配偶者靠近的需求,受害者可以分别求助图示中的警方、妇女商谈中心或是支援中心。宣传册会提供这些机构相应的电话号码,并对保护令申请流程进行简单的说明。另外,如果受害人需要专业律师帮助,可参考这些册子列出的诉讼成本。而应接电话的工作人员会耐心地确认并评估受害情况,例如判断是否遭受暴力,是否需要外界的帮助,是否有取证并进入司法程序的必要,并提供相应的方案和相关机构的联系电话供受害人参考。这样一来,即便受害者无法自己判定是否受到了暴力,也不了解任何法律知识,仍能在这套系统中得到相对及时专业的救济,进入正式的法律救济程序。

小结

《DV防止法》在2001年立法通过,迄今已经施行近二十年。经历三度修法,日本目前已经形成了比较完整的反家暴救助系统。即便如此,在法律的实施过程中我们仍可看到不少问题。比如存在着人身保护令申请难、核发条件严格的情况;反家庭暴力支援中心在各县市町村之间分配不够均衡;而且即便出台了监督管理制度,地方上仍然存在执行人员缺乏专业素养和基本性别意识,因而难尽职责的状况。

订立反家暴法律的目的其实也并非单纯地防止家庭中的暴力。无论是帮助受害者顺利离开不良环境,还是为她们提供支援系统,最终都是为了助其重新建立自立的生活秩序——受害者往往并不缺乏自立的能力,我们应该询问的是,是否是隐匿在个体家庭中的暴力与宏观的性别不平等结构共同阻碍了她们取得自立的过程?从女性经验出发进行立法实践的目标也不在于制定一个完美的规则,而是要在具体的问题上有针对性地“驯化”公权救济的规范,不断反思救济系统的设计是否真的能够及时引导受害者进行有效维权,使受害者真正进入一种新的生活。

参考文献:

[1]中村敏秀「神奈川県におけるDV被害者支援システムの一考察」田園調布学園大学紀要第5号(2010年)22-50 頁。

[2]金城清子「ジェンダーと法——DV防止法をめぐって」ジェンダー論特集 130頁。

[3]张琪.涉家暴离婚案件司法裁判中的女性经验书写[J],中国法律评论,2020(4),102

[4]陈霖.论日本家事法中的保护命令制度[J],私法研究,2016(2),232

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司