- +1

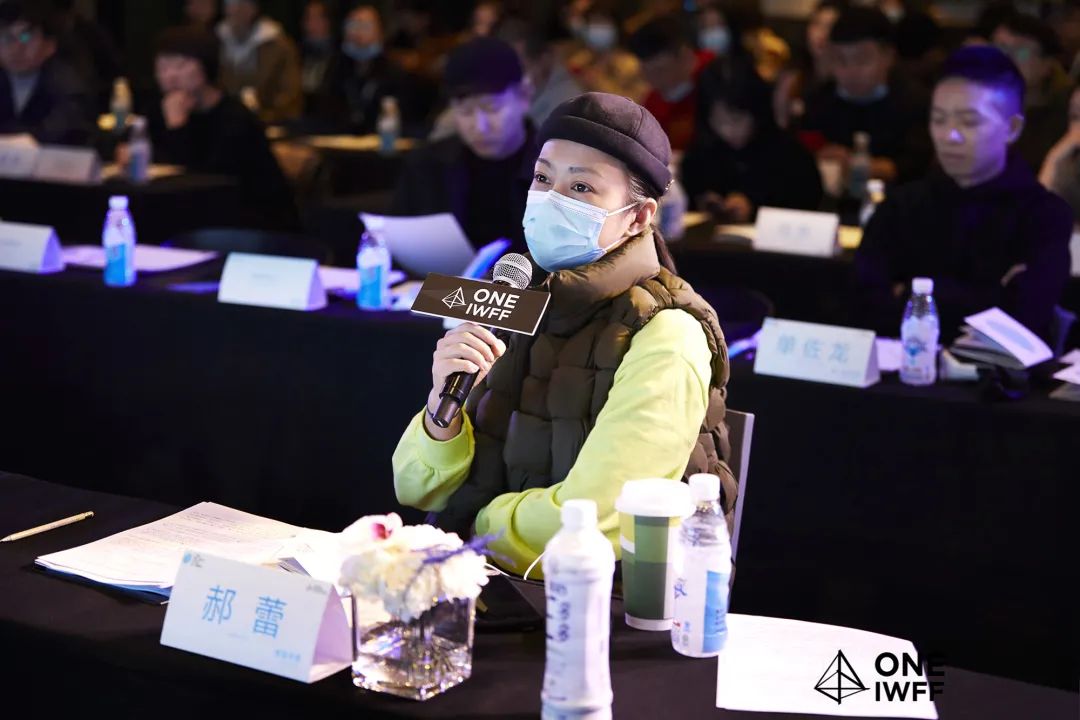

专访|郝蕾:我是一个每天都在思考的人

原创 山小一 山一国际女性电影展

到底是什么让她在业内以“难约”著称,为什么会在无意识下多次涌现“语不惊人死不休”的金句?聊完才知道为何她是这样。

郝蕾对什么“有所谓”?

她在意什么事、什么人?

她每天在思考什么?

面对问题,她的方法论是什么?

聊天是在今年山一创投会结束的一个下午进行,深秋的北京露台很冷,但不妨碍依旧点上一支烟,从插科打诨开始。比起聊探究演技、评论电影,她更喜欢聊“想法”。网络上正热情分享着她以往作品里的片段动图,和她饰演角色的经典台词,因为隔天就是郝蕾42岁的生日。

她说外界给她设计了许多标签,谈起这些被动接受的标签她一笑了之。我说,山一就是一个主动给自己“贴标签”的影展,我们始终在强调“女性”二字。郝蕾笑称,自己从小就被父母当男孩养,连父母对她的称呼也都是“儿子”。她不太会用性别去做文章。但是这两年,她发现自己有了转变,也确实意识到:电影行业领域存在着客观的不平等。那么就需要有人为之发声,她愿意站出来,做一些身体力行之事。

这只是山一和郝蕾相识的第二年,她对我们的信任和支持是无条件的、直觉驱动的。也许是最初观念上的契合,让我们和郝蕾在这个特别的2020年,聊了一些“业务”之外的事,也聊了聊她当下的计划。

Q:山一策展人李沫筱

A:郝蕾

Q:谈及“今年”,不可避免地从一个问题开始——疫情,全世界几乎所有人都能同步感受到 “恐惧”或“悲伤”。您在经历上半年疫情时有怎样的反思?比如人类如何找到精神的出口?

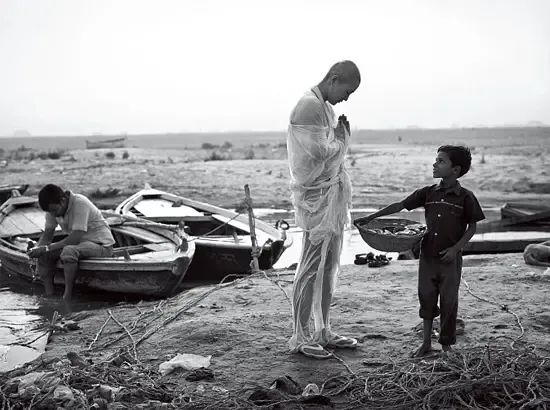

A:我是一个每天都在思考的人,这是一个修行者的日常。对于我来说,不光是在这个时候才会反思。恐惧肯定会有,但只是出于担心家人,相比之下,悲伤会更多一些吧。我觉得生命真的是太脆弱了,但是作为佛教徒可以不停地念经,从正月十五开始念地藏经超度这次疫情期间的亡灵。

我会觉得艺术其实是没有用的。其实从我记事开始我就一直觉得需要(艺术),但是我今年感觉到很多人是不需要的。他们需要的是赶快复工,把损失拿回来。尤其在我们国家,生活压力确实很大,我突然觉得我做的事没有太大意义。

以前可能会觉得某种意义上是“人类工程师”吧,我们在建设精神,我们在提炼精神,对大众是有意义的。后来发现(其实)没有,那么就对本行业的人做一些事情吧,因为毕竟到了我这个年纪还是想要承担一些责任的。

后来发现也没有,那么这点意义给谁呢?就给自己吧——一个完全属于自己的世界。在其他人看来我可能一直属于自己的世界,但也不全然,我还是有一种对行业或者对艺术有一份责任感的。

Q:今年是人类史上所谓的一次分界线——后疫情时代。普遍争论的一个问题是:解救人类的方式到底是精神还是物质?如果不谈及医疗的进步、科学的进步,人类总归还是需要找到一个精神上的出口。

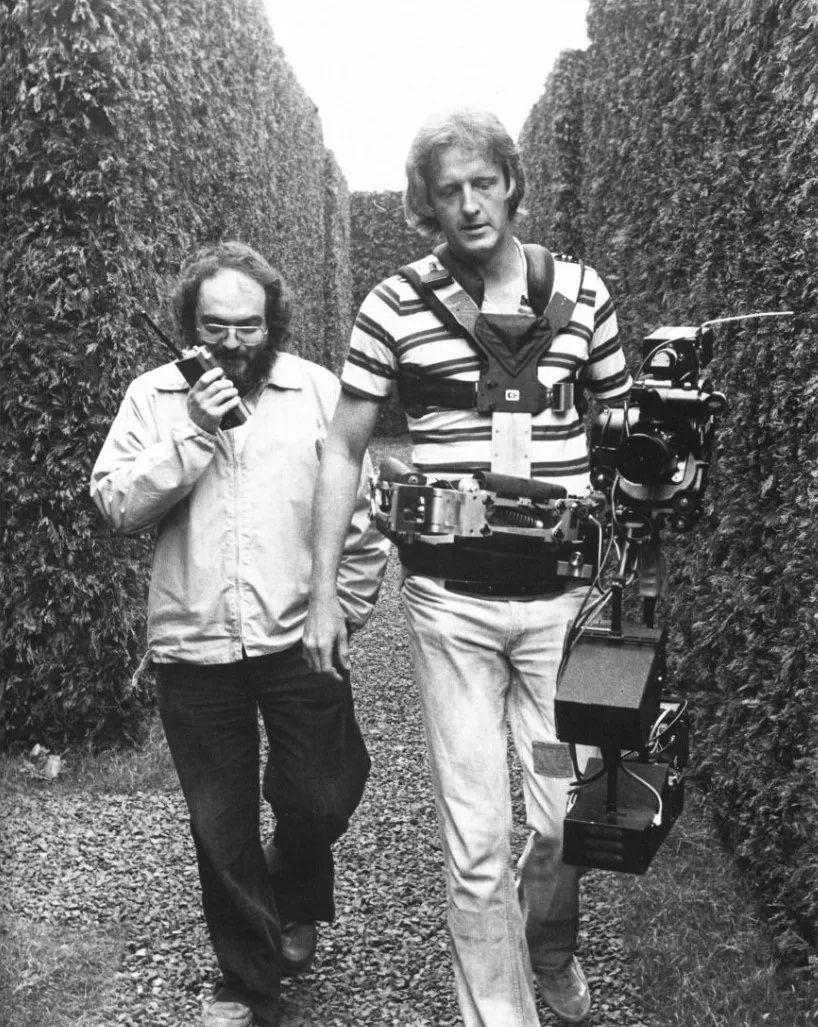

A:我们的电影拍摄器材是如何被发明出来的?这个是非常技术层面的革新,是因为人类需要。斯坦尼康是库布里克在拍《闪灵》的时候被广泛使用的,但是因为有了这个技术,我们才知道怎么用器材吗?我们拍电影的器材从国外进来的时候,开始都是不会用的,没有技术只有器材又有什么用呢?

所以一定是精神上需要才去设计和发明。这种需要难道不是因为人类的自私和贪婪吗?那是另外一个维度的事情。但很多存在是源于精神需要的,一定是精神在前,潜意识的作用力是非常大的。

我在写一本表演类的教学书籍,也写到这个问题。因为对于一个演员来讲,只有你的潜意识在发挥作用,才会有一个好的、真实的演出,当意识在发挥作用,才会让你控制你的表演。

艺术需要控制。哪一部分才是更重要的一点呢?通常人都觉得是意识在控制我们,但又不知道自己的潜意识在哪。我们对危险的警醒有的时候并不是通过大脑,首先是身体不舒服,才意识到这是一种危险。

但潜意识就是精神层面的一种显现,这种显现可以是影像也可以是理论。可没有人重视这些,感知没有人重视,精神没有人重视,那这个人不是一个空壳吗?但是大部分人都觉得智能才是最有用的。我们在强调精神,但是大家会觉得,精神能当饭吃吗?可是如果仅仅是有饭吃,没有思考,对于我来说这样的人生是不成立的。

Q:您对科幻一直很感兴趣,会害怕科技发展到一定阶段会吞噬掉人性或者是某些真实的东西吗?

A:我一点儿都不害怕。为什么要发明人工智能?就和刚才提到的库布里克的事实是一样的。我们很多人现在家里都有扫地机器人,不是因为人懒得去扫吗?既然人类需要,那么害怕是没有意义的。霍金去世之前说:“将来毁灭人类的不是外星人,是人类贪婪基因的不断复制。”既然阻止不了贪婪的基因,即便没有人工智能,人类也是会毁灭的。已经看到厄运的起点了,就不用害怕结果吧。

Q:所以是人类自己走向的毁灭。接着您刚才提到的情感开发,从您作为演员这个职业属性上来说,能不能理解成是对情感的一种预判和控制?当在表演的当下,出现某种情感的时候该如何去表演,您是很在意去提前预知的,那么可否理解成您还是很在意“控制”?

A:以前可能是。以前我可能更在乎我的专业或者是我的技术,所以大部分时间我觉得我的生活是被我的职业利用的。我会从生活当中提取很多元素放到我的职业中,因为艺术来源于生活嘛。后来我发现不是,如果我这一生只做这一件事是很无聊的,我应该懂得更多的东西,那就有点反哺了。

我的职业让我抓捕到很多东西运用到我的生活中去,然后这两者相加就变成我对人性的一种理解,这很有趣。(因此)我就知道了我来这一世的任务,我知道这是什么了,是这样的一个关系。

Q:今年您参与了好几个电影节的评委,作为山一创投的终选评委,在来之前有过预判吗?比如说在女性电影节看到的剧本应该是什么样的,在昨天的剧本创投现场和今天的WIP现场您有没有产生什么新的想法?

A:我基本没有预判或者提前想这个问题,我没有这个习惯,我会遇到问题去解决问题。或许会习惯性觉得女性创作者和女性题材更多,然后很怕有很“女向”的作品出现。但是还好,没有。(Q什么是“女向”的?)我很怕说男性或女性就应该(固定)怎么样,这个太偏颇了,我们应该站在一个创作者的角度而不是性别的角度,还是要从一个职业和专业的角度去讲故事。

Q:剧本创投的十个故事里面,您印象最深刻或者个人比较喜欢的是哪个本子?

A:我是比较喜欢《不耻之地》的。当然她这个剧本还是有非常多的问题,但是我认为应该有这样的电影、题材去说这个问题,因为这个问题在全世界各个国家都不会被消灭。

尤其在中国农村,妇女和儿童问题是非常值得我们关注的。而且她的角度非常好的就是没有(直接)讲这个事件,而是讲这个事件的后续,这个女孩是带着什么样的心情去面对这个事情。因为人不是一天长大的。

比如会有人说《春潮》这部电影里怎么什么事都归咎于原生家庭?原生家庭就是会影响非常多,性侵也是一样的。故事里这个女孩她因为被性侵会有一种羞耻感,她怎么拥有一份爱情和正常的社会关系呢?这个问题必须要被解决掉。但是我们中国心理疗愈这一块发展的太慢了,还愚昧到会和“神经病”挂上关系。虽然故事后面有些戏剧化了,但是这种题材是必须要存在的。

Q:您分享说当下您有一个想法上的转变,更愿意去为女性群体发声。这几年很多社会新闻,比如虐童事件、鲍毓明事件,张桂梅、余秀华等。您是如何看待中国当代不同阶层、城市、年龄、身份的女性面临的现状?

A:我觉得不管是男性还是女性,可能女性更困难一些,应该首先从尊重事实出发。我争取该拥有的权利,但是绝对不会“背着煤气罐爬楼”,那是我们做不动的事情。当然反过来很多男性化妆师、服装师都比女性做的好,那是另外一个议题。尊重事实就是说我们不要过于强调,但我尊重已有的能力,我也捍卫我生育的能力,这个是很必要的。

人类对未知是最为恐惧的,当未知和本人有这么密切的关系,该如何自处呢?大家有的时候不太尊重事实的逻辑,这个是现代人的问题。就像我们昨天看《苗子的抗争》这个纪录片项目记录的那些人,不管出于什么原因希望去一个人养一个孩子,这是没有问题的。但是如果(能力)承担不了,还想让大家继续爱你,这就是个问题。最后那个镜头让我想起了电影《猜火车》,我突然觉得很恐惧,这是一种理想的生活状态吗?

好多事情,我们要尊重已有的事实和权利本身,而且这个事实应该被看到。真正权利和性别是没有关系的,艺术作品的好坏和性别也没有关系。作为导演就是创作者,就应该拿作品说话,这份权利应该是被认可的。但很多人说我是“文艺女神、女王、女青年”,这些标签我都不喜欢,这种标签化的定义是非常匪夷所思的。

前段时间我拍赵薇的短片,她的策划采访我说:“能不能仔细讲讲有什么(具体的)事?”我分享以前曾经和一位男演员共事,大家都在说一件事,明明是我说的好,导演也在点头,但是后来想了想还是同意了男演员的想法。拍完戏之后我和这个导演喝酒,我问他没有选择我说的,而选择他说的方法是因为我是个女的吗?他愣了一会,大概有好几分钟没说话, 然后说“是”。

我觉得能大胆地承认还行。因为对于我来说,并没有什么困扰,我是忍受不了欺负的人。但是大多数的女性是没有这个机会和勇气的,她们觉得自己不要再多惹事了,没有那么强硬,可能就会一直陷在这种忍受之中。

Q:如果想要解决这个问题的话,是不是已经有话语权的女性去做发声会是一个途径?

A:没什么意义。比如说我已经有发言权了,但我从来不做任何事。我只做我自己,你看我就好了,看我的戏就好了,我就是这样做的。

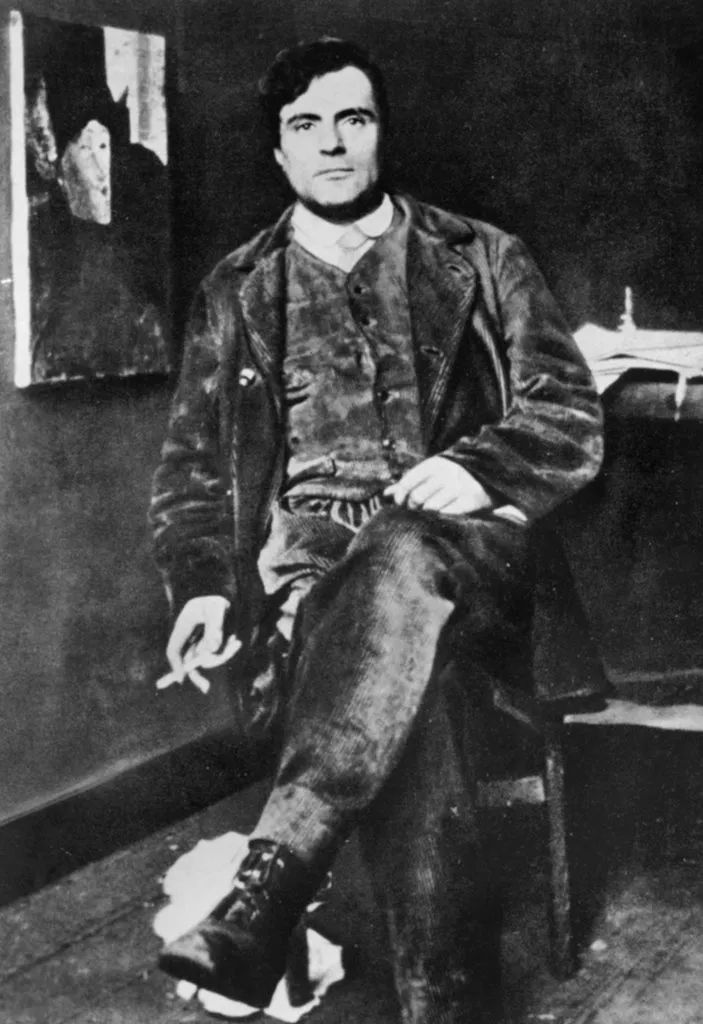

我也不管别人是怎么样的,每个人在生命中的不同时间段都有不同的偶像。我喜欢莫迪利亚尼这位画家,最初我只是因为看《纵横四海》,我非常喜欢这幅画,但我(当时)并不知道他是谁。后来有人跟我说他是莫迪利亚尼,我就去了解他的生平,他36岁就去世了,他真的是跟我很像的人,他不从属于任何一个组织,他也无法从属,因为受不了。所以有类似的这种精神上的共鸣吧,你总会找到活着的,或者是已经去世了的这些人,那你就不用站出来说什么,你就照着他(的样子)去做就好了嘛。

可我遇到过一种“文艺女青年”,会在电影路演时站在第一排,然后等你走的时候热泪盈眶地说:“郝蕾,你一定要坚持!”这是文艺吗?我觉得完全不。坚持什么?我有个朋友说他特别讨厌“坚持”这个词,因为我最坚持的事就是抽烟,我觉得他说的特别对,什么叫坚持?这完全是一种误解。

如果我在这样的位置和群体里面,我再站出来说话,我就觉得不知道又会跑偏到哪里去了。好多时候我是无意说出的想法,比如类似关于“大雁”的理论,所谓“不要排队”的看法。(郝蕾曾经在一次采访说:“我是一只鹰,你不要老让我去排队,大雁才排队呢”)就是我采访中无意说的,那它可能就(莫名)变成了一个slogan,好像就属于郝蕾了,然后就导致很多人开始传播。

我经常说我在作孽,包括说 “我从来不耻笑我的选择”、 “我要走进教科书 ”等等, 然后所有的人就开始说“教科书般的演技”。有一次采访我就表达,我要少说话,因为你把这个话变成了另一个语境里的意思,然后它就变成了一个标签。我讨厌任何标签,那你说我不愿意去做排队的大雁,那我跟你说,秃鹫也是一群一群的,那你非得让我做成一群人里的秃鹫吗?所以我就不太愿意做专访。

Q:可能是媒体会需要使用这类标题去吸引大众阅读吧。

A:也行,但有的媒体其实写的很好。你知道这是群体现象,可能比较乌托邦思想的人他就说“你这个话太经典了”, 然后就非常不现实地去面对现实的事情。为什么后来我也不用微博了?我越来越觉得没有意思,也不是因为什么具体的事,是因为我觉得就不要再说话了,我也不想表达了。

有一段时间我觉得很恐惧,有影迷在公众场合很激动地说:你是我的精神支柱。这太吓人了,没有人可以成为另外一个人的精神支柱,我都不能说释迦摩尼是我的精神支柱,你只能成为你自己的精神支柱。

同样的意义在女权这个领域,像希拉里、梅丽尔·斯特里普这样的人,(提倡)说我们女权应该怎么样,我就很担心可能会带领一群人跑偏,这是极有可能的。但我们可以就某一个事件(去探讨),这个没问题。所以我说我们应该有那样的(上文提到有关性侵题材的)电影,但没有必要把议题搞得过于庞大,你说女明星结婚离婚生孩子,每件事都是大事,没必要给自己塑造一个多么坚强的形象。

Q:说回到刚才的“不平等”,也许教育是一个途径。当然各式各样的东西都能够成为教育的工具,不光是学校的教育,社会的教育也很重要。包括我们最开始创立山一,也是一个给自己主动贴标签的电影节。所以我们一开始设想,既然中国的现状是大部分的女性没能够认知到自身正在发生什么,遇到问题该如何解决的时候,我们还不如让大家先看到。等她看到、了解之后,也许100个人里有10个人能够开始反思,就可能逐渐会成为“自我解决问题”的途径。

A: 所以电影其实是一个相对简易的途径吧。因为现在看书的人实在太少了,电影是视听语言,比较直观,所以说可能就是我们能做一小部分的力量,但是也只是在小部分的群体里。不管是商业电影还是艺术电影,其实都是一小部分,因为不看电影的人仍然有许多。

刚刚为什么谈到煤气罐这个问题,从生理层面来讲,(女性)确实是不如男性,在这个层面天生不占优势的话,硬件上的损失,就必须要从心理上强大起来。至于心理怎么强大,太艰难了,没有几个人是能做到。

所以哪怕我们有这些电影,我们有这些希望能够引人觉知的艺术作品,其实也很难,所以最后就回到我们最初聊的那个话题,你可以跟这个世界无关,尤其是精神上面,因为你越有关,你越会觉得无力或者失望,但这并不是你自私的表现,你只能是尊重自己冷静的一种状态,我觉得就是这样。

以前在中世纪文艺复兴那个时候,那么多画家,他们没有手机也没有科技,画不是更难理解吗?就算欧洲比我们好一些,但那些普罗大众,完全不懂艺术的还是占大多数,但是那个力量会传承下去,这会产生一种能量。我会坚信这份善意,这个世界是一个全息系统。

全息系统就是大家全都在说为什么中东人总在打仗,他们的人就是特别暴力,但是他们从来没有想过自己开的车很费油,我也考虑把车换成纯电的。我会觉得石油地区的战争跟我是有一些关系,因为我也在使用它。这就叫全息系统,或者“蝴蝶效应”吧,但是太少人会思考这个问题。

Q:作为公众人物您如何消解那些无理的恶意?

A:我之前看郭德纲的一个节目,他说被说多了就不在意了,他是在劝他的徒弟。可是对我来说,我并不是不在意。

三年前我还有微博的时候,我的粉丝在微博和别人吵起来了,吵了好几天。我第一时间是很生气的,我觉得这些人都在干嘛?我的粉丝一般都很有文化,连这些人都能发飙。可是我可能用了不到5分钟,就觉得自己太不好了,我觉得因为有我的存在,才造了别人的口业。这是我学佛的好处,如果不是因为这个学习,我可能会跟着一块骂。

但是因为你了解了更多的因果,你就会有不同的想法。我会觉得如果不是因为我,别人何必要吵架呢?也不是消解,是一种理解吧。但是生活中我还是会直接表达我的观点。

Q:每次您表达观点的时候,可能正是因为会被大部分人理解,大家才会自觉地进行传播吧,您是一个有社会责任感的人。

A:不知道,我不期待共鸣,我无所谓的。我会直接表达我的观点,如果我觉得一个人TA挺好,我会信任TA。我也不会在意大家是不是一个圈子的,我会不设防地信任,我受过无数次伤,还是依然(如此)。

我以前说过一个理论:我不能因为小偷多,就不停地给我们家装防盗门。所以我会直接表达我的观点,但观点一定不是绝对的。我必须知道我是谁,我在学什么,跟着什么样的人学。我不喜欢他,为什么不喜欢他?我会直接说出来,我不觉得那是个问题。但不是我不喜欢他,就不完全包容他,不是的,这是两回事。

Q:最后一个问题,请您分享一下现在参与的项目,电影《23号》。您是监制和主演,很多人都还不太了解这个电影。以及您作为监制身份,在拍摄和创作当中,具体都做了哪些工作?

A:它是讲了一个少年成长的故事。

在一个时代大背景下,在准备奥运会的2008年,每个人都充满激情。一个孤独的少年在一个孤独的世界里如何去面对突发的事件,然后回归到了一个成熟的人的状态。这个故事除了我这个女性角色以外,还有一个年轻女孩的戏份也挺重的。

这个项目我不仅仅是监制,还是出品人。前期也遇到了很多难题,但是都没有让我们停下脚步,而且我们剧组的核心力特别强,每个人都尽心尽力,我之前和他们说“我们这个剧组什么都没有,只有人,那么我们必须要团结,我们的核心力是我们最大的优势”,所以我们可以提前八天结束拍摄,相对的资金压力就减少很多,这是非常实际的问题。

当监制的时候,就拍摄风格和影像风格给出我的建议,但其实给的更多的是表演,但不单纯是表演。

郝蕾分享这个还颇具神秘的电影时,眼睛里依然是坚定的热忱。

当然,她还分享了许多“好奇”,有关科学、物理、神秘的物质……她坦言,即使一直拍摄艺术片,但她从小都是受商业电影的影响,所以即使自己有当导演的计划,也是朝着有导演风格的类型片努力。

但无论何种类型的电影,她认为都是有价值的、不分高低的。

当下全世界的电影行业都还在复苏阶段,她表达“为什么大家不能去出把力?”。

两天从早到晚的创投路演、看片、评选会议、采访,她会在现场和新人导演分享她最直接的感受和体会;也会毫不犹豫地批评和质疑;面对稍显稚嫩的年轻创作者,她也会在提出意见后,鼓励和欣赏创作者们的勇敢表达。

她说这是一种尊重,对相遇的尊重。

郝蕾的职业生涯从她十五岁开始,拍戏这些年,作为演员的职业习惯,她在共情这件事上,付出了她最真挚的体会。她说她看一个人,会死盯着对方的眼睛,眼睛是最说不了谎的。看一眼,就能体会。

私下的郝蕾,盯着对方时,她自己的那双眼眸还和十几年前的她一样清澈,偶尔露出的笑眼,还是动人如少女般。人生跌宕起伏,提起自己的经历,她说她现在依然选择相信,且选择了就不后悔。

她倾尽所有与生活“对话”,或喜或悲,或爱或恨。

点击下方链接

查看山一往期专访

查看山一创投会往期内容

审稿 Filmdept.

撰文 Filmdept.|排版 Keni

图片 Well Space

版权说明:所有原创文章版权归山一国际女性电影展所有,感谢喜欢的朋友转发,转发时请注明出处。用于商业用途时,请务必联系我们。

原标题:《专访|郝蕾:我是一个每天都在思考的人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司