- +1

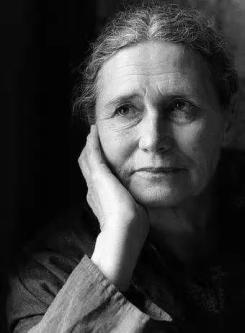

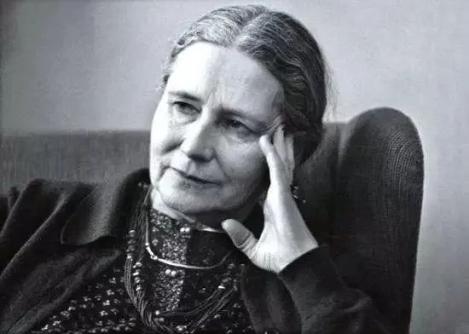

多丽丝·莱辛:以怀疑、激情和远见审视了一个分裂的文明

本文为多丽丝·莱辛2007年诺贝尔文学奖受奖词。

论没有获得诺贝尔文学奖

——多丽丝·莱辛2007年诺贝尔文学奖受奖词

杨振同 译

(本篇演讲获诺贝尔基金会授权,收入莱辛《到十九号房间去》中)

这是八十年代初的津巴布韦西北部,我在看望一个朋友,他曾在伦敦的一所学校里当教师。他在这里,用我们的话说,是“援助非洲”。他是个温和的理想主义者,他在这里这所学校所看到的一幕,使他感到震惊,让他陷入抑郁。他很难从这种抑郁中缓过劲儿来。这所学校和独立后建的所有学校一样。有四间宽敞的砖房,一间挨着一间,直接在泥土上盖了起来,一、二、三、四,其中一头儿有半间屋子,算是图书室。这些教室里有黑板,可是我的朋友把粉笔装在衣袋里,否则的话,就会有人把粉笔偷走。学校里没有地图册,也没有地球仪,没有课本、练习册,也没有圆珠笔。图书室里没有那种学生愿意读的书,都是些从美国大学里弄来的大部头,拿起来都沉甸甸的,还有白人图书馆不要的书,以及《巴黎的周末》或是《幸福寻找爱情》之类书名的小说。

有一只山羊试图在一些老草里觅食。校长挪用了学校的资金,被停职了,从而引发了我们大家都很熟悉,但所处环境却通常更加严峻的问题:这些人明明知道大家的眼睛都在盯着他们,怎么还做出这种事情来?

我的朋友什么钱都没有,因为一发工资,不管是学生还是老师,大家都找他借钱,而且可能永远也不还他。学生的年龄从六岁到二十六岁不等,因为有的学生早年没有上学,现在来这里补习了。有些学生不管是雨天还是晴天,每天早上都要走许多英里的路,蹚过几条河。他们没办法做作业,因为村子里没有电,而趁着燃烧的木棍那点儿亮光学习是不容易的。女孩子们放学回家后和上学之前还要挑水做饭。

我和朋友在他的房间里坐着时,人们不好意思地来串门,所有人都来要书看。“您回到伦敦后,请给我们寄些书来吧。”一个男子说,“他们教我们读书,可是我们没有书啊。”我遇到的每一个人,每一个人都向我要书。

我在那里待了几天。风卷着尘土刮个不停。水泵坏了,女人们就得从河里汲水了。另外一位从英国来的教师也是理想主义者,他看到这所“学校”的面貌之后就生病了,病得很厉害。

到了最后一天,他们宰了一只山羊。他们把山羊切成一块一块,在一个大锡罐里煮。大家都眼巴巴地盼着这顿期末盛宴:煮山羊肉,喝粥。盛宴还在进行的时候,我就开车走了,在那烧焦的灰烬和森林里的树桩中间穿行回去。

我认为,这所学校不会有很多学生获奖。

隔天我要去伦敦北边的一所学校演讲,这是一所非常好的学校,学校的名字我们大家都知道。这是一所男校。大楼、花园都建得很漂亮。

这些学生每星期都会有某个名人来访,这些名人可能就是这些学生的父亲、亲戚,甚至母亲,这自然也在情理之中。名人来访对他们来说,不是什么非同小可的大事情。

我给他们讲话的时候,脑子里还在想津巴布韦西北部那所尘土飞扬的学校,我看着那一张张温和地期待着的面孔,试图给他们讲一讲我上一个星期所见到的东西。教室里没有书籍,没有课本,没有地图册,甚至墙上都没有钉上一张地图。在这所学校里,老师们求我给他们寄些能教他们如何教学的书籍,他们自己也才十八九岁。我对这些英国的男同学讲,每一个人如何向我要书读:“请给我们寄些书来吧。”我敢肯定,任何做过演讲的人都知道那一刻,其时你看着的那一张张面孔一脸的茫然。你的听众听不懂你所讲的事情,他们头脑里没有相应图像,来和你给他们讲的东西对上号儿——在这种情况下,讲一所学校矗立在乌云般翻滚的尘土中,那里缺水,那里到了学期末,杀一头山羊在一口大锅里煮煮吃了,就算是期末的盛宴。

这些养尊处优的学生,是真的不可能想象出这样的赤贫状态吗?

我尽了最大努力。他们都彬彬有礼。

我敢肯定,他们当中有些人将来有一天会获得各种奖项。

然后,演讲就结束了。之后我问老师们图书馆怎么样,学生们读不读书。在这所名校,我听到了我去这类学校甚至是去这样的大学时总是听到的话。

“您知道是怎么一回事。”其中一个老师说,“这些男学生当中,有许多人压根儿是一点儿书都不读,图书馆利用率只有一半。”

是的,我们的确知道是怎么一回事。我们大家都知道。

我们生活在一种支离破碎的文化当中,哪怕是几十年前我们认为肯定无疑的东西,现在遭到了质疑;而青年男女上了很多年学,到头来却对这个世界一无所知,什么书都没有读过,只对某一个专业比如说计算机,有所了解,这已经是司空见惯了。

发生在我们身上的是惊人的发明——计算机、互联网和电视机。这是一场革命。这不是人类所经历过的第一次革命。印刷革命,不是在短短几十个年头就进行了的,其进行的时间要长得多;这场革命改变了我们的思想以及思维方式。我们这群盲从者,和过去一样,对这场革命全盘接收,从来不问一问“有了这种印刷的发明,我们会怎么样?”同样道理,我们从来都没有想到要问一问,互联网会怎样改变我们的生活,改变我们的思维方式;互联网这种东西利用它的空虚浅薄引诱了整整一代人,连相当理性的人都会承认,一旦连了网,就很难切断,他们会发现,上上博客什么的,一整天说过去就过去了。

就在不久前,任何一个人,哪怕是有一点点文化的人,都敬重学问,敬重教育,对我们那巨大的文学宝库心怀敬意。当然了,我们大家都知道,我们处在那个快乐的状态之中时,人们会装作看书,装作敬重学问。然而有据可查的是,劳动人民向往书籍,劳动人民的图书馆、教育机构以及十八、十九世纪的学院的建立都可以证明这一点。

曾几何时,阅读、书籍就是通识教育的一部分。

老一辈人和年轻人谈话时,必须明白教育要读多少书,因为年轻人知道的要少得多。如果孩子们不会读书的话,那是因为他们还没有读过书。

我们都知道这个悲哀的故事。

然而我们却不知道这个故事的结局。

我们想到了那句古老的格言:“读书使人充实”——就不要提那些和吃多了有关系的笑话了——读书可以使人充分掌握信息,了解历史,学到各种各样的知识。

然而我们西方人并不是世界上仅有的人。不久前,有一个去过津巴布韦的朋友告诉我,那里有一个村子,他们三天都没有吃饭了,但是他们依然在谈论书籍,在谈论怎么样才能获得书籍,在谈论教育。

我参加了一个组织,建立这个组织的初衷就是把书籍运到这些村子里。还有一班人马,通过另一条线路,走访了津巴布韦的草根阶层。他们对我讲,这些村子里到处都是聪明人,有退休教师,有在休假的教师,有放了假的孩子们,还有老人。这跟报道的情况根本不是一回事。我自己出资做了个小小的调查,想发现津巴布韦的人们想读什么书,发现结果和一份瑞典调查的结果一样。这份调查我原先并不知情。我们欧洲人想读什么书,那些人就想读什么书——各式各样的长篇小说、科幻小说、诗歌、侦探小说、戏剧,还有如何开立银行账户之类的自己动手的书籍。还有莎士比亚所有的作品。村民们找书的一个问题是,他们不知道能获得哪些书,所以一本学校指定的书像《卡斯特桥市长》很受欢迎,只是因为那里碰巧有这本书。《动物农场》在所有的小说里最受追捧,其原因不言自明。

我们那个组织一开始得到了挪威的帮助,然后是瑞典的帮助。没有这种支持,我们的书籍来源早就枯竭了。不管从哪儿能搞到书,我们就搞。要记住,一本从英国寄来的平装本在津巴布韦可是要花上一个月的工资的:那还是穆加贝的恐怖统治之前的情况。现在有通货膨胀,一本书要花上几年的工资。然而带了一箱书到一个村子里去——要记住汽油可是短缺得厉害着——我告诉诸位,人们满含热泪迎接那箱书。图书馆可能就是一棵树下放在一块块砖上的一块木板。一个星期之内就会开一个扫盲班——识字的教那些不识字的,叫公民班——在一个偏远的村庄,由于没有用汤加文写的长篇小说,有几个小伙子就坐下来用汤加文写小说。津巴布韦大约有六种主要语言,这六种语言的小说都有,内容有暴力,有乱伦,充满了犯罪和谋杀。

据说,一个民族值得什么样的政府,就会得到什么样的政府,但是我认为津巴布韦的情况并非如此。我们必须记住,这种对书籍的敬重和渴望之情,并非始于穆加贝的统治,而是在此之前的白人统治时期。这是一种令人震惊的现象,这种对书籍的渴望之情,这种现象从肯尼亚到好望角,随处可见。

这使人联想到一个事实,尽管是不大可能的联想:我是在一个实实在在的泥棚房、茅草屋里长大的。这种房子总是到处都有,哪里有芦苇或茅草、适当的泥巴和砌墙用的杆子,哪里就有这种房子。比如说萨克逊英格兰。我长大的那座房子有四间屋子,一间挨着一间,里面堆满了书籍。我父母不仅把书籍从英国带到了非洲,我母亲还从英国给她的孩子们邮购书籍。那一大包一大包牛皮纸包着的书籍来了,它们是我童年生活的乐趣。一座泥棚房,但是堆满了书。

甚至到了今天,我还会收到住在村子里的人们写来的信,那个村子可能没有电,没有自来水,就像我们一家人当初住在一长排泥棚房里一样。 “我也要当一个作家。”他们说,“因为我住的房子和您过去住的那种房子一模一样。”

然而难就难在这儿,不是吗?

没有书籍的房子里是出不了作品,也出不了作家的。

这里面有鸿沟。有困难。

我在看最近几年获得诺贝尔文学奖的作家的演讲。以成就辉煌的帕慕克为例。他说,他父亲有五百册书。他的才华并非空穴来风,他是和伟大的传统联系着的。

再以V.S.奈保尔为例。他提到,他的家族都对印度的《吠陀经》记忆犹新。他父亲曾鼓励他写作。他到了英国,常常光顾大英图书馆。所以他贴近伟大的传统。

让我们再以约翰·库切为例。他不仅贴近伟大的传统,他就是这个传统:他曾在开普敦教授文学。多么遗憾啊,我从来没有上过他的课,那些课都是由那十分勇敢、大胆的头脑教授的。

要写作,要搞文学,就必须和图书馆、书籍有密切的联系,就必须和那个传统有密切的联系。

我有一个津巴布韦的朋友,一位黑人作家。他靠阅读果酱瓶、水果罐头上的标签自己学会了阅读。他在一个我曾经开车经过的地区长大,这是一个农村黑人居住的地区。土壤是细砾石,只是稀稀疏疏地长着些低矮的灌木丛。那些小屋是贫穷的,一点儿都不像有钱人家那些收拾得干干净净的小屋。有一所学校——但是就像我描述过的那所学校一样。他在一个垃圾堆上发现一本别人扔掉的儿童百科全书,就从中自学起来。

津巴布韦1980年刚一独立,就有一批很好的作家,真正是一窝歌唱的鸟儿。他们是在以前的南罗德西亚白人统治下培养出来的——他们上教会学校,更好的学校。津巴布韦现在是培养不出作家的。是不容易培养出作家的,在穆加贝的统治下是培养不出作家的。

所有的作家别说当上作家,在识字的道路上都困难重重。我要说,靠阅读印在果酱瓶上的标签和别人扔掉的百科全书学会阅读,这种事并不稀奇。我们在谈论这些人,他们渴望达到教育的标准,达到他们可望而不可即的标准,他们住在里面有许多孩子的几间小屋里——有个劳累过度的母亲,还为吃为穿而苦苦挣扎。

然而,尽管有这重重困难,作家们还是诞生了。我们也应该牢记,这是津巴布韦,不到一百年前被征服过的津巴布韦。这些人的祖父祖母可能曾经是他们氏族的讲故事能手,在口头文学的传统中创作。经历了一两代人,那些记住的故事传承下来,从口头过渡到印刷,过渡到书籍。多么巨大的成就。

书籍,根本就是从垃圾堆和白人世界风化的沙砾堆上夺来的。不过一捆稿纸是一回事,一本出版的书是另外一回事。我有好几份别人给我寄来的材料,讲到非洲的出版情况。即使在像北非那些比较优越的地方,有着不同的传统,谈出版情况也只是一个可能实现的梦想。

我在这里谈论的是从来没有写出来的书,谈论的是那些没成为作家的作家们,因为出版商们不在那里。他们的声音没人听到。要评估这人才、这潜力的巨大浪费是不可能的。一本书的创作需要出版商,需要预付稿酬,需要有人鼓励,但是在这一阶段之前,还有别的东西是缺失的。

经常有人问作家们:您是怎么创作的?是用文字处理机?电动打字机?鹅毛笔?还是用普通书写?然而核心的问题是:“你是不是找到了一个空间,那个空空荡荡的空间,当你写作的时候,那个空间环绕着你?”那个空间就像一种聆听的形式,一种注意力的形式,进入了那个空间,那些话语就会来了,你的人物要说的话语,想法——灵感——就都会来了。

倘若作家找不到这个空间,那诗歌和故事就只会胎死腹中。

作家们互相交谈的时候,他们讨论的话题总是和这个想象的空间有关,和另外一个时间有关。 “这个空间你找到了吗?你在牢牢抓住这个空间吗?”

现在,让我们跳到一个显然不同的场景。我们在伦敦,一个大城市里。出现了一位新作家。我们就不无嘲讽地问:她长得标致吗?如果是位男作家,就问他是不是魅力超群?他帅不帅呀?我们是在开玩笑,但这不是个玩笑。

这位作家新秀受到追捧,可能会给他很多钱。狗仔们开始在他们可怜的耳边嗡嗡作响。有人宴请他们,有人赞美他们,让他们迅速地周游世界。所有这些东西,我们这些老作家们都经见过,我们为这个新入行的作家感到难过。此人不知道真正在发生什么事情。

他/她受到阿谀奉承,感到很是受用。

但是一年后问问他/她在想什么——我听他们说:“这很可能是发生在我身上的最糟糕的事情。”

一些被媒体频频曝光的作家再没有写过东西,或者没有写他们原先想写的东西,或者写的不是他们本来想写的东西。

而我们这些老家伙们,想在那些天真的耳朵边悄声说:“你还有你的空间吗?你的灵魂,你自己的必不可少的地方,在那里,你自己的声音可以和你讲话,你独自一人,你在那里可以梦想。哦,抓住它,别让它跑了。”

我心里充满了对非洲的绝妙的回忆,不管我何时想要,我都能激活这些回忆,看到这些回忆。那落日的余晖如今怎么样了,金色的、紫色的、橘黄色的,傍晚时分在天空中散开。 卡拉哈里沙漠中芬芳馥郁的灌木丛中,那飞舞的蝴蝶、蛾子和蜜蜂怎么样了?或者,坐在赞比西河河岸上,河水在那芳草萋萋的浅色河岸间滚滚流过,河水幽暗,波光粼粼,非洲所有的鸟儿都四处翱翔。是的,大象、长颈鹿、狮子和别的动物,这些动物比比皆是,不过,那夜空怎么样了,依然是纤尘不染,幽暗深邃,美妙无比,漫天星斗闪烁不定。

还有一些别的回忆。一个年轻的非洲男孩儿,或许有十八岁吧,满含热泪站在他希望会成为他的“图书馆”的地方。一个来访的美国人看见他的图书馆没有书籍,就寄来一板条箱的书。这个年轻人虔敬地把每一本书都拿出来,用塑料皮包好。“可是,”我们说,“这些书寄过来就是让阅读的,不是吗?”他回答说:“不,它们会弄脏的,我从哪儿才能弄到更多的书呢?”

这位年轻人要我们从英国给他寄书,作教学指南用。“我只读过四年高中。”他说,“可是他们从没有教过我教学。”

有一所学校没有教材,在黑板上写字连一根粉笔都没有。我在那所学校里见到一位老师,他教班上六岁到十八岁的学生,一边在尘土里用石头写字,一边嘴里念念有词“二乘二等于……”如此等等。我还见过一个女孩儿,大概有二十来岁吧,同样是缺少教材、练习册和圆珠笔,我见过她用一根木棍在地上划出ABC,这样教学生学写字母,而头顶上骄阳似火,地面上尘土飞舞。

我们在这里目睹着非洲对教育那巨大的渴望,在第三世界的任何地方,或者随便是世界各地我们叫什么的地方,在那里,父母渴望让他们的孩子接受教育,并借此使他们摆脱贫困。

我想让各位想象一下,想象自己在非洲南部的某一个地方,在一个贫穷的地区,适逢严重的旱灾,你们站在一家印度人开的店铺里。人们排着队,大都是妇女,拿着五花八门的盛水器具。这家商店每天下午从镇上弄来一大车宝贵的水,人们在这儿等着。

那个印度人站着,两只手掌的根部摁在柜台上,他在打量一个黑人妇女,她低着头看一沓纸,这沓纸看着好像是从一本书里扯下来的。她在读《安娜·卡列宁娜》。

她读得很慢,嘴里边念念有词。那本书看着很难读。这个年轻女子带着两个孩子,他们抓着她的腿。她怀孕了。这位印度人感到悲伤,因为这位女子的头巾本来是白色的,但是现在,尘土把它弄成了土黄色。她胸脯上、胳膊上,都是尘土。这个人感到难过,还因为这些排队的人都很渴。而他没有足够多的水给他们。他很生气,因为他知道,过了那片尘土飞扬的地方,那里有人快要渴死了。本来一直是他的哥哥负责这里,可是他说他需要休息一段时间,就进城去了,由于干旱,他真的病得不轻。

这个人很好奇。他对这位女子说:“你在看什么呢?”

“是讲俄罗斯的。”这女子说。

“你知道俄罗斯在哪儿吗?”他自己都算不上知道。

这位年轻的女子两眼直视着他,尽管两眼被风沙吹得通红,但满含着尊严:“我那时候是班上最好的。我老师说,我是最好的。”

这年轻的女子接着读了下去。她想把这一段读完。

这个印度人看看那两个小孩子,就拿了些芬达饮料,可是那位母亲说:“她们喝了芬达,会更渴。”

这个印度人知道他不该这么做,但他还是弯下腰去拿他身边的一个大塑料壶,塑料壶就在柜台后面。他倒了两大茶缸水,递给那两个孩子。那女子看她的孩子们喝水的时候,她的嘴在动。印度人看在眼里,就给了她一茶缸水。看着她喝水的模样,他感到心痛,她渴坏了。

现在,她把她自己那盛水的大塑料罐递给他,他装满水。年轻女子和孩子们紧紧地盯着他,这样他一滴水都不会洒出来。

她又埋头看那本书了。她看得很慢,那一段很是使她着迷,她又看了一遍。

瓦莲卡的黑发上包着一条白头纱,身边环绕着一群孩子,正和蔼而快活地为他们忙着,而且显然因为她所喜欢的男子可能向她求婚而非常兴奋,她的样子十分动人。谢尔盖·伊万诺维奇和她并肩走着,不住地欣赏她。望着她,他回忆起听见她说过的一切动人的话,他所知道的她的一切优点,他越来越感觉到,他对她所抱着的感情是一种很罕有的感情,这种感情他在好久好久以前,只在他的青年时代感到过一次。接近她所产生的快感不断加强,一直达到这样的地步,当他把他采到的一只细茎、菌边往上翻的大桦树菌放到她的提篮里的时候,他望着她的眼睛,看到她满脸的那种激动又惊又喜的红晕,他自己也张皇失措了,默默地、含情脉脉地向她微微一笑。

这一团印刷品躺在柜台上,旁边是一些旧杂志,一些报纸的部分版面,上面印着穿比基尼的姑娘们的照片。

这个女子该离开印度人店铺这个避风港了,动身走四英里路,回到她的村庄去。外面,排队等候的妇女们都吵着闹着提意见了。然而那个印度人还在踌躇。他知道,这个女子带着两个缠人的孩子,走回家去,要付出多大代价。他想把那段如此吸引她的文字送给她,可是他并不真的相信,这个腆着大肚子的身子单薄的女子会真正理解这一段。

这本或许只有三分之一的《安娜·卡列宁娜》怎么会流落到一家偏远的印度店铺的柜台上呢?事情是这样的。

事有凑巧。某位联合国的高官在他要出差穿越几大海几大洋的时候,在书店买了这本小说。在飞机上,他在商务舱的座位上坐下来后,就把这本书撕成三份。他一边撕,一边看他周围的乘客,他知道他会看到震惊的、好奇的表情,但也会看到一些好笑的表情。他坐了下来,系紧安全带,大声说,说话的声音任谁都能听见:“我长途旅行的时候, 总是这么做。你可不想手里边捧着一本沉甸甸的大部头。”小说是平装的,不过说的没错,那是一本长小说。此君很习惯于他讲话的时候,别人都听着。“旅行的时候,我总是这么做。”他透露,“这年头儿出门旅行,是真的苦。”人们刚安顿下来,他就打开那一部分《安娜·卡列宁娜》,看了起来。当人们朝他这边看的时候,不管是不是出于好奇,他都对他们吐露秘密:“不,这真的是旅行的唯一方式。”他熟悉这部小说,喜欢这部小说,这一独创的阅读方式也的确给这部毕竟是名著的作品增添了趣味。

他读完这部书的一部分,就把空姐叫过来,把那一部分送回他的秘书那里,他的秘书坐的是经济舱。每次,这部伟大的俄国小说的一部分送过来,撕毁了,但还可以看,送回飞机的后舱,都会引起极大的兴趣、指责,肯定还有好奇心。总之,这一聪明的阅读《安娜·卡列宁娜》的方式给人留下了深刻的印象,那里的每个人可能都会永远不忘。

与此同时,在印度人开的店铺里,那年轻的女子手抓着柜台,她的小孩拽着她的裙裾。她穿着牛仔裤,因为她是个现代女性,然而在牛仔裤外面,她穿着厚厚的毛料裙子,这是她那个民族的人穿的传统服装,她的孩子们轻而易举就可以拽住厚厚的裙褶。

她向那个印度人报以感激的眼神,她知道,他喜欢她,为她感到惋惜,她出了店铺,走进飞扬的尘土中。

孩子们走过去,哭闹个不停,他们的嗓子里灌满了沙尘。

这很难,啊,是的,是很难,这样一步又一步地走着,穿过尘土,踩在脚下那松软的沙土堆里深一脚浅一脚。是难,但是她对苦难已经习以为常了,不是吗?她的脑子里想的还是她刚刚看的那个故事。她在想:她和我一模一样,头上包着白头巾,也在照看孩子们。我可以是她,那个俄罗斯女孩儿。那里的那个男人,他爱她,会求她嫁给他。除了那一段,其他部分她还没有看。是的,一个男人将会为我而来,带我离开所有这一切,带着我和孩子们,是的,他会爱我,呵护我。

她继续赶路。那罐水压在她肩膀上,很重。她继续走。孩子们听见水从罐子里溅出来的声音,走到半路,她停下来,把水罐放了下来。

她的孩子们在呜呜地哭,在摸水罐。她想她不能打开水罐,因为灰尘会吹进去。只有到了家,她才能打开水罐。

“等一等。”她对孩子们讲,“等一等吧。”

她不得不振作精神,继续赶路。

她想,我老师说过,有一座图书馆,比超市还大,是一座很大的大楼,里面满满当当的全是书。这年轻的女子一边走,一边微笑,风沙吹打着她的面庞。我很聪明,她心想。老师说我很聪明。是全学校最聪明的——她说我是最聪明的。我的孩子们像我,也会很聪明。我会带他们去图书馆,那个满是书的地方,他们会上学,将来当老师——我老师对我说过,我是能当老师的。我的孩子们会离开这里,到很远的地方,挣钱。他们会住在那个大图书馆的附近,过上很好的生活。

诸位可能会问,那一部分俄国小说最后怎么落在印度人店铺的柜台上的?

那会是一段美好的故事。或许有人会讲这个故事。

那个可怜的女子继续赶路,想到一回家,她就能给孩子们喝水,她自己也能喝上一点儿,就不由得挺直了腰板。她继续走,穿过一场非洲旱灾里那可怖的尘土。

我们是一群疲惫不堪的人,处在我们这个遭受威胁的世界上。我们动辄就讽刺甚至是冷嘲热讽。有些词语和思想我们几乎不用,它们已经变得如此陈腐过时。然而我们也许可以恢复一些已经失去力量的词语。

我们有一座文学宝库,这座宝库可以追溯到古希腊人、古埃及人、古罗马人。它一直存在着,这一文学的财富,不管是谁幸运之至,接触了它,都会一次又一次地发现它。无价之宝。假如它不复存在了。我们将会变得多么一贫如洗,多么空虚。

我们拥有一份语言、诗歌和历史的遗产,这份遗产是取之不尽、用之不竭的。它就在那儿,总在那儿。

我们有一份故事的财产,由老一代讲故事的人传下来的故事,这些讲故事的人的名字,有的我们知道,有的我们不知道。这些讲故事的人往过去走啊,走啊,一直走回林间的一片空地,空地上点燃着熊熊大火,萨满教的老巫师们在跳舞,唱歌,因为我们故事的遗产是在篝火、魔法、灵异世界里开始的。如今,这一遗产还在那里保留着。

问一问当今讲故事的人,他们都会说,总是有那么一刻,他们见了火会受触动,我们现在喜欢把这火叫作灵感。这一点可以往回走啊,走啊,一直走回我们种族的源头,走回那狂风之中,这一阵阵的狂风塑造了我们,塑造了我们的世界。

这个讲故事的人在我们每一个人的心灵深处。编故事的人总是和我们在一起。让我们假设我们的世界受到了战争的蹂躏,受到了恐怖活动的破坏,这些我们大家都容易想象得到。让我们假设洪水淹没了我们的城市,海平面上升。然而这个讲故事的人会在那里,因为塑造我们、供养我们、创造我们的,是我们的想象力,不管对我们是好是坏。当我们遭到蹂躏,受到伤害,甚至遭到毁灭的时候,使我们得以重生的,正是我们的故事。这讲故事的人,编织梦想的人,创造神话的人,才是我们的凤凰,使我们得以最辉煌的表现,使我们生发出最大的创造力。

那个在尘土飞扬的土路上跋涉的可怜女子,那个梦想着让她的孩子受到教育的可怜女子,我们觉得我们比她强吗?——我们倒是饱食终日,穿衣无忧,但是我们在我们吃不完用不完的东西中,感到透不过气来。

我认为,正是这个女子,还有那些三天没有吃饭,却在谈论书籍和教育的妇女们,才有可能定义我们。

卡罗尔·欧茨:莱辛的短篇里,我最爱《到十九号房间去》

诺奖得主会怎么解读自己的作品?有请多丽丝·莱辛解答

《到十九号房间去》为多丽丝·莱辛短篇代表作Ⅱ,国内首次译介,含十九篇作品,写于二十世纪五十年代至九十年代的四十余年间。莱辛道出人际关系中的激情与困惑,在冷静地剖解日常中,竖起一面镜子,便于人们对镜自照。

《到十九号房间去》由诺奖作家莱辛本人亲自选目,书中的19篇故事曾被翻译成多国语言,在全世界发行。其中,《穿过岩洞》等篇目被收入很多作品集;《恋爱的习惯》《男人之间》《楼顶上的女人》等被拍成电视电影;《不愿意上短名单的女人》将男性对女性的PUA展示得淋漓尽致,赢得了包括男性读者在内的众多读者喜欢;著名的《另外那个女人》《到十九号房间去》则展示了莱辛极高的叙事技巧,深刻挖掘了男性和女性,尤其是女性的内心;《天堂里上帝的眼睛》聚焦二战结束的六年后,作为战胜国英国的国民去战败国德国的一个村子旅游的所见所闻及所思所感;《最终,我是如何丢掉了我的心》是莱辛最喜欢的作品之一。

本书特别收录莱辛专门撰写的前言、2007年诺贝尔文学奖颁奖词及莱辛受奖词,极大地方便读者对作家本人及作品本身有更深入的了解。

另有短篇代表作《对杰克·奥克尼的考验》。

[英]多丽丝·莱辛 著

裘因 译

人民文学出版社2019年9月

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司