- +1

彰显国美学术力量!中国美院多支教学团队参展西岸艺术与设计创新未来教育博览会

以下文章来源于OpenMediaLab ,作者OpenMediaLab

OpenMediaLab

OpenMediaLabOML开放媒体联盟@中国美术学院开放媒体系

2020年第二届艺术与设计创新未来教育博览会(FutureLab, 以下简称教博会)于12月5日至12月13日在上海西岸艺术中心A馆和B1馆举办。本届教博会由展览、论坛、工作坊、培训、颁奖 等五大版块组成。来自海内外一百多所高校及研究机构的院长、专家、教师、学生将就艺术与设计教学如何面向未来面对当下,在教博会上展现他们的最新科研思想、教学实践、管理构架、创作作品、工作坊探索等成果。教博会旨在与关注艺术教育和行业动向的各领域、各年龄段的参与者和观众一同,探讨面向未来的艺术,在全球语境中践行艺术与设计教育更多元性的建构和延展。

2020年第二届艺术与设计创新未来教育博览会(FutureLab, 以下简称教博会)于12月5日至12月13日在上海西岸艺术中心A馆和B1馆举办。本届教博会由展览、论坛、工作坊、培训、颁奖 等五大版块组成。来自海内外一百多所高校及研究机构的院长、专家、教师、学生将就艺术与设计教学如何面向未来面对当下,在教博会上展现他们的最新科研思想、教学实践、管理构架、创作作品、工作坊探索等成果。教博会旨在与关注艺术教育和行业动向的各领域、各年龄段的参与者和观众一同,探讨面向未来的艺术,在全球语境中践行艺术与设计教育更多元性的建构和延展。中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系、创新设计学院YOUNG to young国际联合设计教育工作坊等教学团队参展,展示教学成果,彰显国美学术力量。

未来书写:姚大钧+Open Media Lab

未来书写:姚大钧+Open Media Lab主 办 Organizer

上海西岸艺术中心

协 办 Undertaker

中国美术学院跨媒体艺术学院、中国美术学院开放媒体系、中国美术学院视觉中国协创中心、中国美术学院virREAL艺术科技中心、未来书写小组

参展艺术家 Artists

姚大钧、陆扬、施政、王茜、周林玮、吴元安、王子安、李洪祥、傅冬霆、王旖旎、Yuri Kuzmin、胡恒之、廖家昕、蔡宇潇、杨子敏、陈欣、刘炜彬、王嘉辉、杨思韬、徐林、冯冠湃、李明瞳、王妙雅、翁怡璇、李朝林、蔡艺双、申一涵、罗心聆、温辰旻、余惠恒、刘奕雯、管博扬、彭艺伟、陈紫梦、程智、张陈瑄、王姣杨、戴依欣、廖盈、许励双、赵雅雯、钟怡珊、潘方圆、赵润东、余阳丰、李韵婵、王昕纯、孙万瑞、孙薇、岳依娇、祝金坤、邬京、刘馨阳

展览总监 Directorhave

姚大钧

策展人 Curator

马楠

统筹协调 Coordinators

王旖旎、傅冬霆、蔡宇潇、温辰旻

展览制作 Associate producers

王怡航、金鑫、孙薇、李秋霞

媒体宣传 Publicists

莫亦然、齐晓鸾

视觉设计 Visual design

姚大钧、陈孟琦

宣传片剪辑 Video editor

徐林

展 期 Duration

2020.12.5——12.13

开幕时间 Opening

2020.12.5 14:00

地 址 Venue

上海徐汇区龙腾大道2555号西岸艺术中心A馆

「未来书写:姚大钧+ Open Media Lab」中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系教授姚大钧和其52位优秀学生的作品在本届教博会中展出,展示自2010年创建Open Media Lab的十年时间来,以未来科学为导向、以科幻作为方法的实践成果。

展览分为未来书写、科幻书写、数据书写、声音书写、社交媒体、影音现场和虚拟现实等七个板块,展现了以宏观角度审视全球语境,并创造具有本土意识的「未来学」的教学思路。

开幕现场

(艺术与设计创新未来教育博览会嘉宾合影)

(艺术与设计创新未来教育博览会嘉宾合影)

姚大钧,艺术家,策展人。毕业于中国台湾大学外文系,美国柏克莱加州大学艺术史研究所 Ph.D., a.b.d。曾任中国台北艺术大学科技艺术研究所特聘教授;现任中国美术学院跨媒体艺术学院副院长,开放媒体系主任,virREAL 艺术科技中心主任。

姚大钧,艺术家,策展人。毕业于中国台湾大学外文系,美国柏克莱加州大学艺术史研究所 Ph.D., a.b.d。曾任中国台北艺术大学科技艺术研究所特聘教授;现任中国美术学院跨媒体艺术学院副院长,开放媒体系主任,virREAL 艺术科技中心主任。作品在世界各地展览演出。长年来透过电台节目、唱片公司、网站、策展及教学推动中国科技艺术、媒体艺术及声音艺术发展,曾策划「2003 北京声纳」艺术节、「2004 台北声纳」科技艺术节、2013 纽约/上海/香港「转速:中国声音艺术大展」、「迷因城市:骇进现实」首届跨媒体艺术节、深圳「声音分裂展」、「科际迷航:从 AV 到 VR」、「脑太空」、「心印宇宙」、「九个明天」、「全息书写」、「黑镜第八季」、「意识圈」等国际媒体艺术展览和演出。

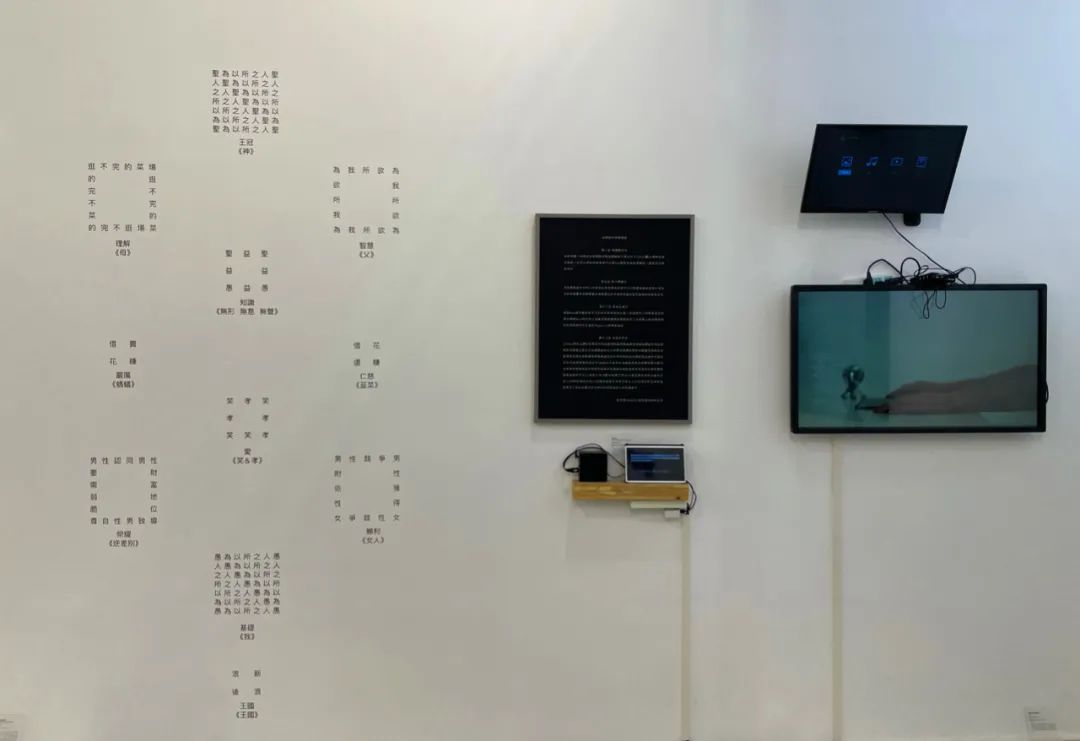

长期专注于汉字的形音义各层次的实验创作,强调书写、字形、语音之间的全息共构关系,并提出「物件导向诗学」(Object-Oriented Poetics) 的创作理论。九十年代发行的《梦的残音》与《丹红的细雨》声音作品专辑皆为透过电脑程序进行汉字音义两个面向书写的前卫作品。2010年加入中国美术学院跨媒体艺术学院成立 Open Media Lab,2016年创建 virREAL Center for Art and Technology,强调以科幻作为方法的创作及未来学研发。2019 年创建「未来书写小组」,目前在策划成立跨国联盟「未来书写研究中心」。

未来书写:姚大钧+Open Media Lab

「未来的书写,需要未来的诗学」 — 姚大钧

开放媒体系,Open Media Lab(简称OML),是一个文化实验室。十年来,开放媒体坚持「未来导向,当下实验」的开放式创作,以科幻作为方法,持续思考艺术、文化、科技间的共生关系以及文化向未来的投射。

姚大钧从2004年开始教学,自受邀担任中国台北艺术大学科技艺术研究所客座教授时就强调跨媒介创作。他创造性地用「Intermedia Art」来翻译「跨媒体」,复活了激浪派艺术家Dick Higgins 60年代对艺术创作的理想,同时为这个新学科提供了一种教学路径和实验性的创作方法。作为长期研究和教学的延续,姚大钧强调不仅要跨界而且要跨媒介创作,即通过跨媒介互联(Interconnectivity)达到跨议题(Intersubjectivity)创想,并坚持「忘器存道」Meta-media 的信念,培养「新文艺复兴人」。在他策划的一系列国际展览和艺术节中,姚大钧坚持辅导和鼓励学生与国内外知名艺术家同台,争取为他(她)们提供学习与展示的平台。

《白马非马》,姚大钧,概念诗学,2019

《白马非马》,姚大钧,概念诗学,2019OML的教学践行实验室精神。姚大钧在中国美术学院率先创设了社交媒体艺术、未来书写、声音艺术、电脑音乐、Audio-visual 影像声音现场、科幻创作、科幻 VR、开放媒体方法论等课程,并以城市音景、方言艺术、中国赛博格、中国古代科技、后东方主义、实验诗学等研究和创作课题,勾勒出开放媒体系跨媒介的「未来学」图景;不仅以基于深层次的思想史背景与社会文化关系探索跨媒介的语言、观念与方法论,并以于2015年创办的「国际跨媒体艺术节」展演项目的方式整体呈现,如同航行在深度文化谱系与过现未情境之间。对于 OML 而言:未来学本身不是目的,而是作为一种方法;从某种意义上说「未来」是不存在的,它只是当下的轨迹延展、创作印痕和共同记忆,而这印记就是广义的书写。与此同时,开放媒体也强调自己是开心媒体,开心是指有好奇心和创造力的学生能在这里学得尽兴,创作得尽兴。

《开放的科幻》科幻小说创作选集,主编姚大钧,2019

《开放的科幻》科幻小说创作选集,主编姚大钧,2019结合开放媒体的教学和创作理念,这次的展览空间设计有意打通了展墙,展呈结合了游乐场 Playground + 写作站 Writing Nodes 的意象,以未来书写、科幻书写、数据书写、声音书写、社交书写、现场书写、虚拟书写七个板块,立体地展示OML从对新创作工具的开发与拓展(识字),跨媒介创作(遣词),创作动机自省与反思(造句),到共同写作的多重模式探索。用五十余件作品系统性地呈现 OML 在十年中教学现场的回望与前瞻:高度自觉后设的概念书写,光怪陆离的社会批判,暗涌隐喻反讽的复调剧场,异变想象的游戏场,宇宙低吟的失落岛屿,一同构建起科学与奇幻、虚拟与现实、他者与自我、未知与已知同时并存的「异托邦」场域。在这些或宏大或精微的审度与思考中无不流露出艺术家们鲜活奔涌的生命体验和世界经验,OML 将继续不断地自我否定、自我突破、自我超越,不断向未来骇近。

未来书写,就是书写未来。

——策展人 马楠

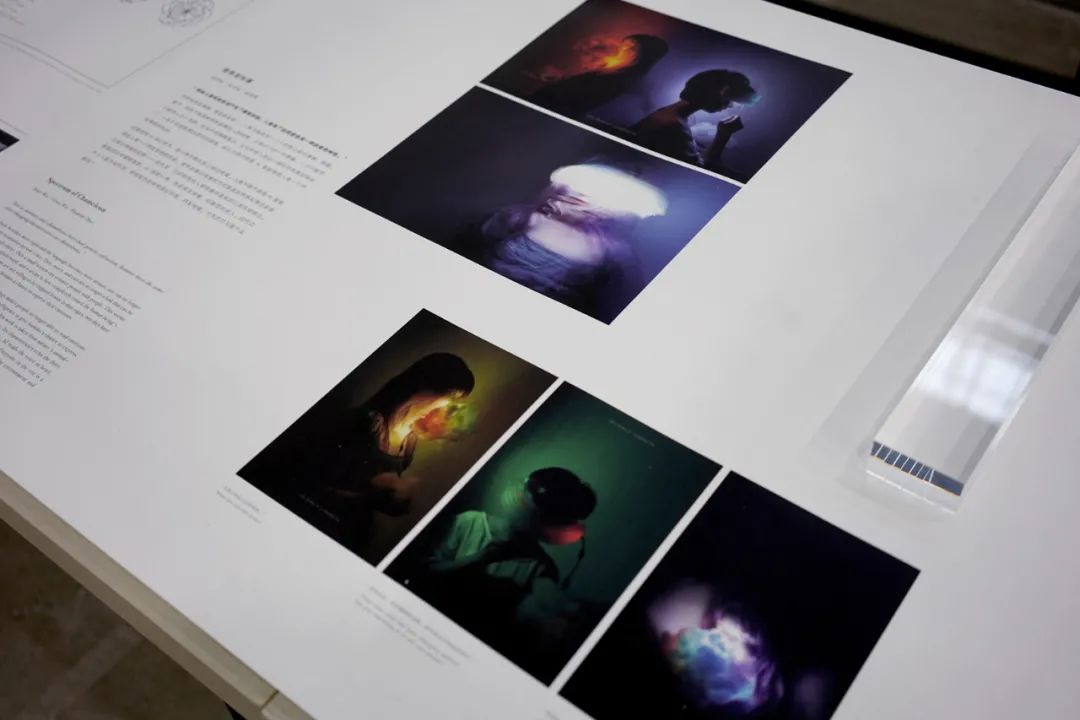

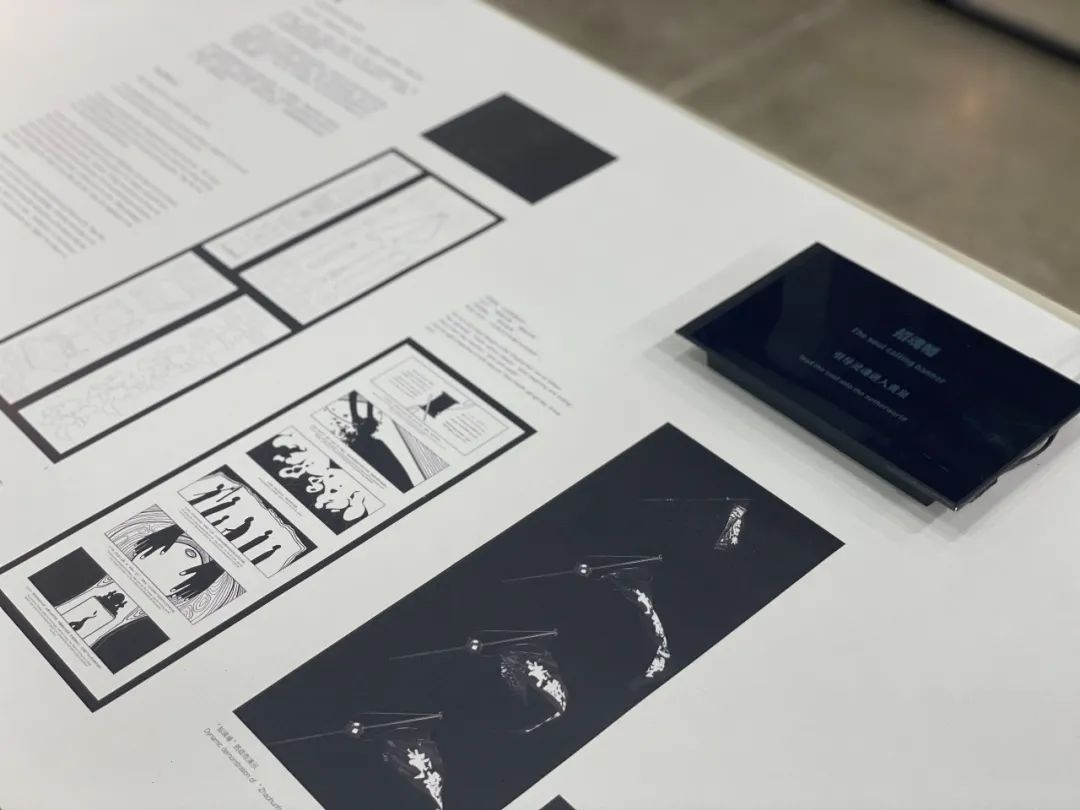

部分参展作品

▻未来书写

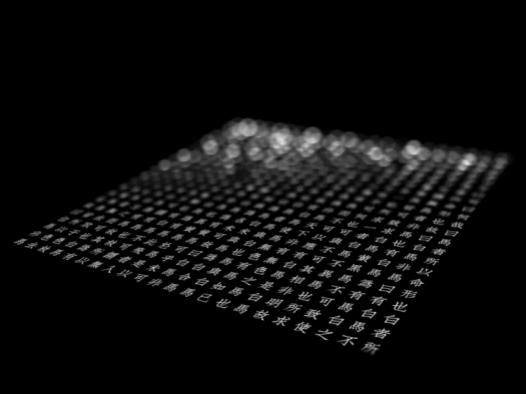

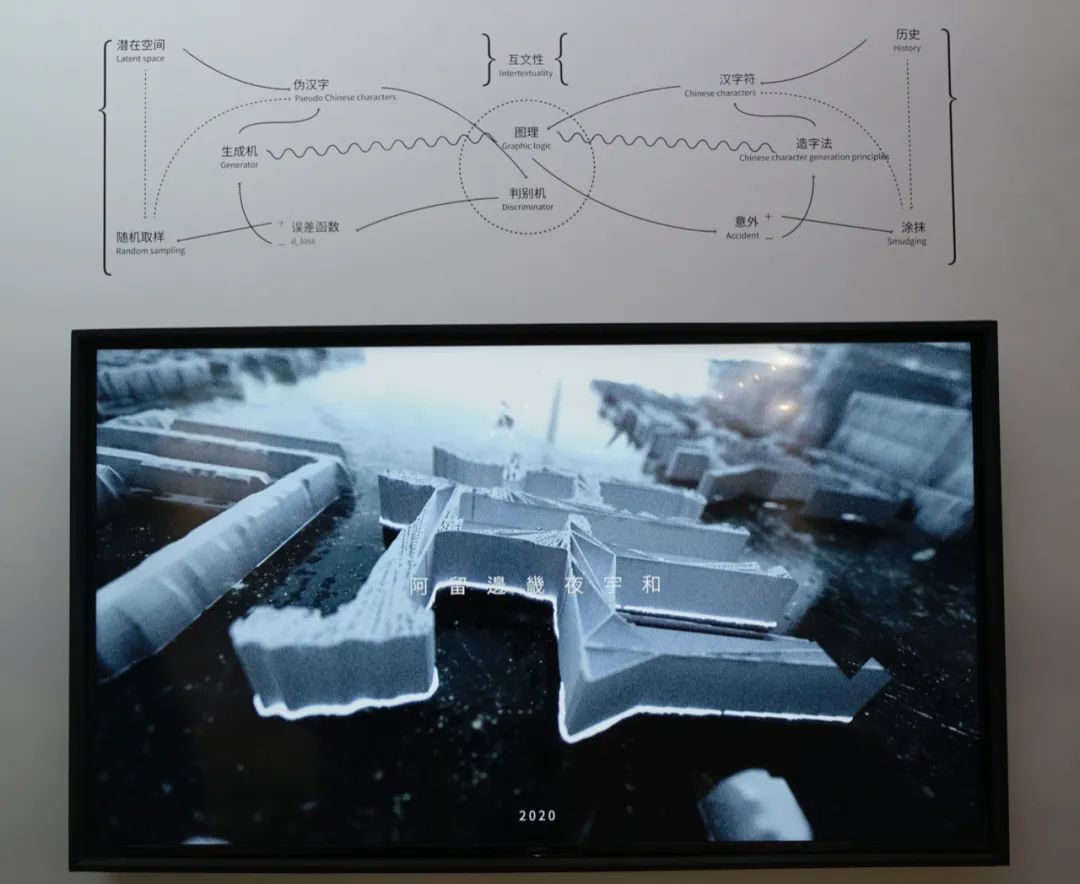

《阿留边畿夜宇和》,陈欣

《阿留边畿夜宇和》,陈欣机器学习书写,单频影像图绘,2020

「阿留边畿夜宇和」,这句话写在日文假名草创尚未定型时的日本,为高僧明惠上人解释教义时使用表音汉字留下的语句,意为「如是(就应该是这样啊)」。我尝试通过生成式对抗网络(GAN)从噪波信号中以极少的人为干预的方式萃取汉字符这一精神本体,用伪汉字的书写过程叙述一台机器对文字图像化的绵延思考。它们全体昭示著汉字形式在意义消解后的的流淌和迭代,同时对抗著关于汉字书体的沙文主义争论。

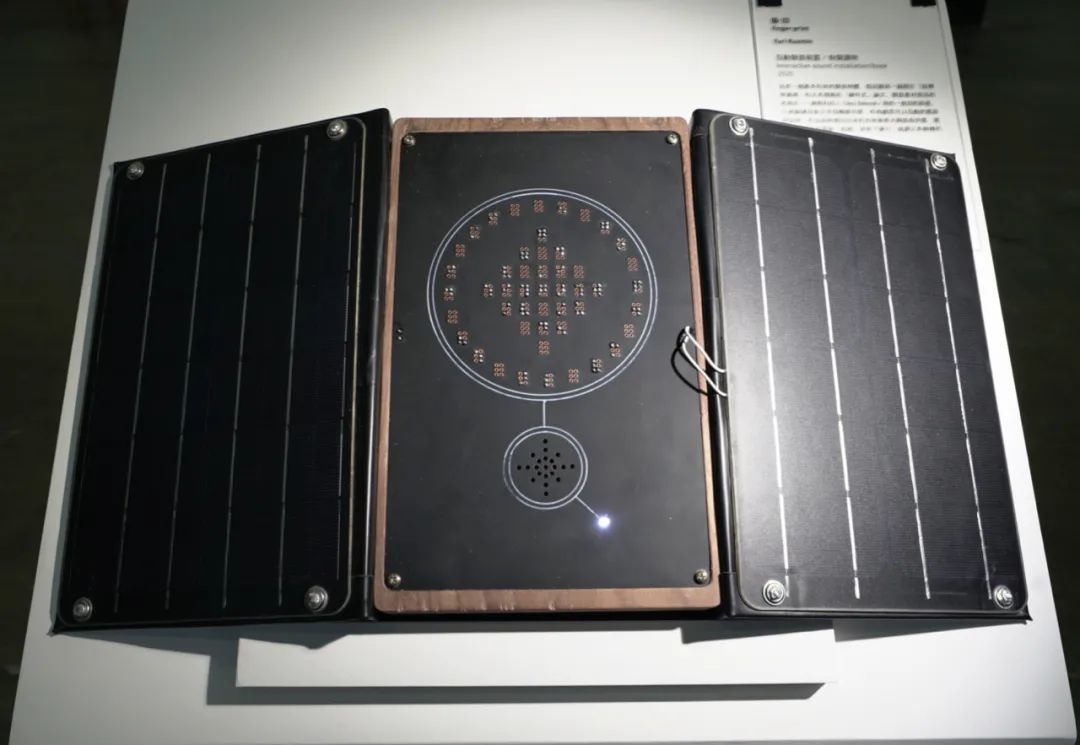

《指·印》,Yuri Kuzmin,互动声音装置, 2020

《指·印》,Yuri Kuzmin,互动声音装置, 2020这是一个书本形状的声音物体,我试图写一篇关于 「诠释学循环 」和文本理解的 「硬件式」论文。声音素材是我的老朋友——莫斯科诗人Oleg Belavsky写的一首诗的节选。它被翻译成盲文字母触觉符号,作为观众可以互动的电路的延伸。作品由两块回收来的共享单车太阳能板供电,电路在不稳定的电压 「饥饿 」状态下运行,强调文本解释的脆弱性。

▻科幻书写

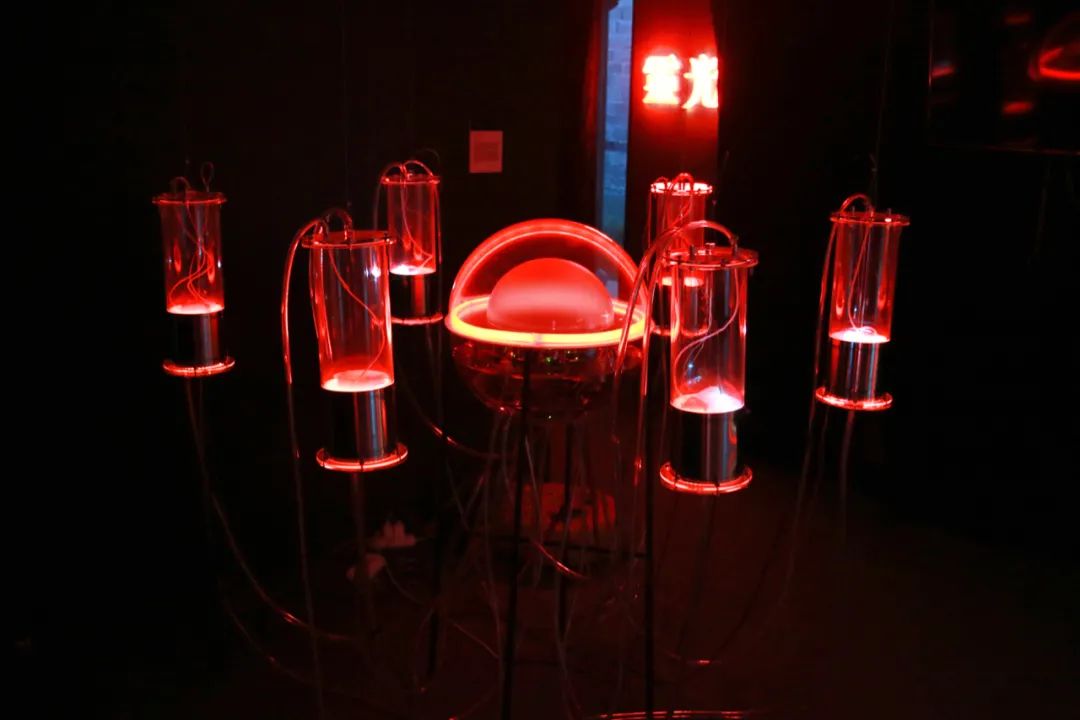

《未来网生物:源起》,刘奕雯、管博扬

《未来网生物:源起》,刘奕雯、管博扬机械动力装置,2020

造物之力,蕴含着生命起源的秘密与真相,欲望驱使着人类不断试探上帝之领域,打破永生、信仰的人伦禁忌,催生出在网络生态系统下,具有机械特性的生物有机体矩阵。本作品使用人造材料模拟生物的感知,通过数码媒介研究生命行为,将生物艺术的关注点从关注物质转变为关注生命行为。装置母体内部以计算机干性媒介的处理系统模拟出无菌环境培养皿。利用数据程序控制气泵的输入,向矩阵子容器内的仿生生物注入生存所需氧气。此仿生生物具有碳基生物的细胞特性,并孕育出生命特征的反馈与低吟。同时,装置容器将所收集到的活体数据信息变量,激活球内的适应光源,在光合作用下,仿生有机体矩阵形成完美的生态系统闭环。

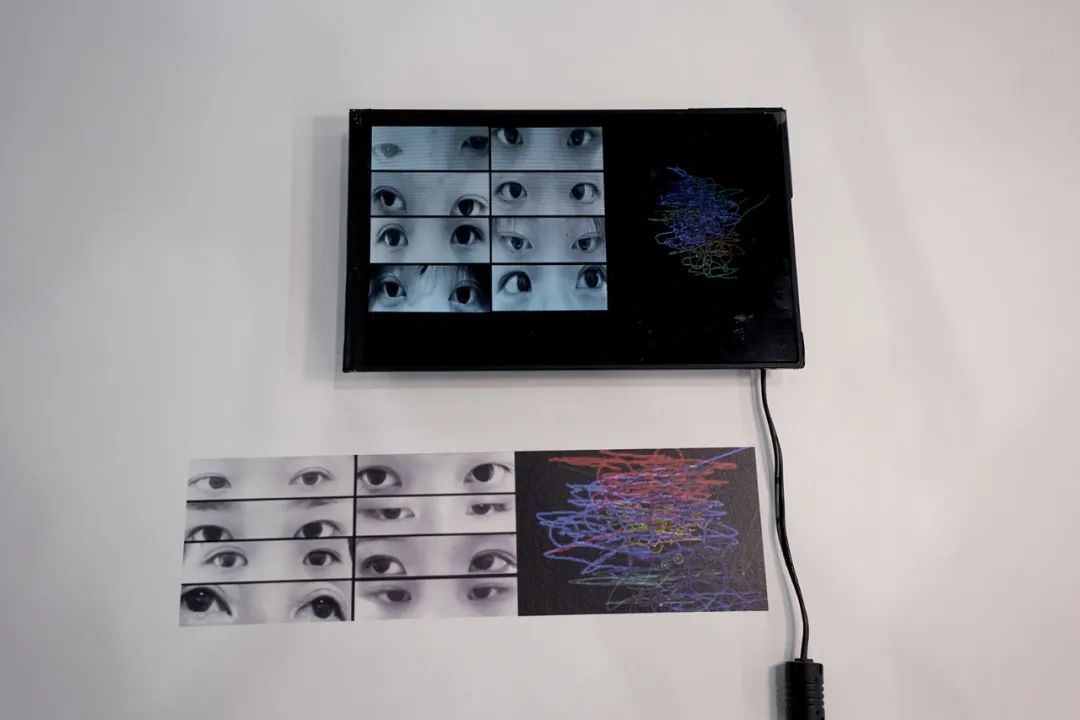

▻数据书写

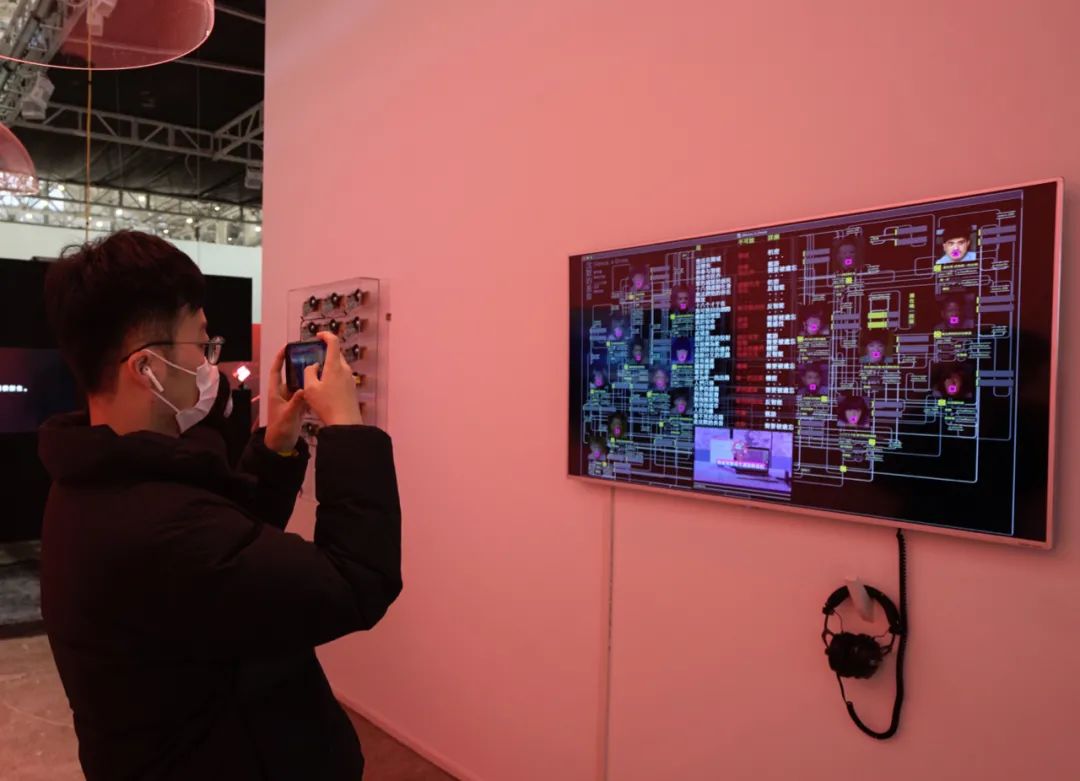

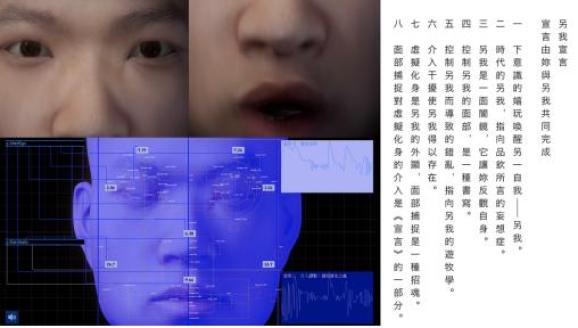

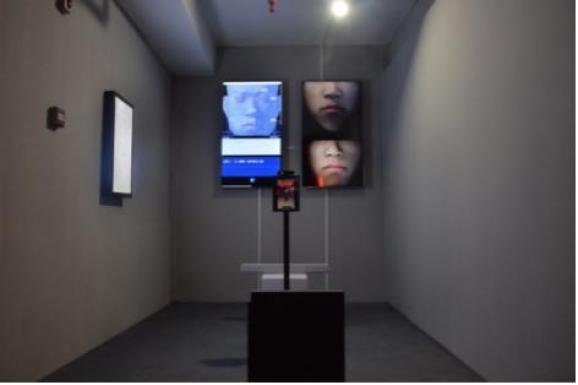

《另我宣言》,蔡宇潇,面部捕捉互动装置,2020

《另我宣言》,蔡宇潇,面部捕捉互动装置,2020在本作品中,艺术家搭建了一套视觉、声音皆可互动的面捕系统。观者使用面部表情控制一位虚拟化身,此化身将持续不断地阅读由艺术家写作的《另我宣言》。控制而造成的化身行为、声音的错乱、错位,引出作者关于另我与控制者的对抗关系、另我的错位与游牧、当下数字人类大潮的思考。

《为新冷战做的准备》,杨子敏,雕塑装置,2020

《为新冷战做的准备》,杨子敏,雕塑装置,2020将当下的技术社会脸谱化后,得出了和西洋棋类似的模型结构,也分别找到了国王、皇后、骑士、城墙、士兵的对应物:国王-大数据 皇后-人工智能 骑士-新人类城墙-智能制造 士兵-奴隶给棋子设计新的形象,并配备描述角色的文本,尝试理解新的局面。

《校对》,周林玮,多频影像装置,2020

《校对》,周林玮,多频影像装置,2020「校对」系列,通过卫星的人类上帝视角让GPS遥感卫星成像技术和中国的传统水墨混合,让现代人的视角和古人的视角相互对话。作品以地图地貌为写生研究对象,寻找历史上古人的绘画地图和绘画山水的资料,同时今人运用卫星地图找到对应的位置用软件生成山水地形,然后将两者的视觉图像进行融合并且校对重要的地理信息和山水位置, 对已有清代《浙江全图》 电子版中的杭州区域的地理信息的再次处理。对电子版《中国历史地图集 谭其骧1982~198》中的海南地区古代琼崖地域的地理信息的再次处理,运用现代Adobe Photoshop, 3D Map Generator, Google Map进行「校对」,最后输出新的数码合成的地理信息。让现今科学没有误差的地貌信息校对到古画上,最终输出变异的山水数码视觉图像。

▻现场书写

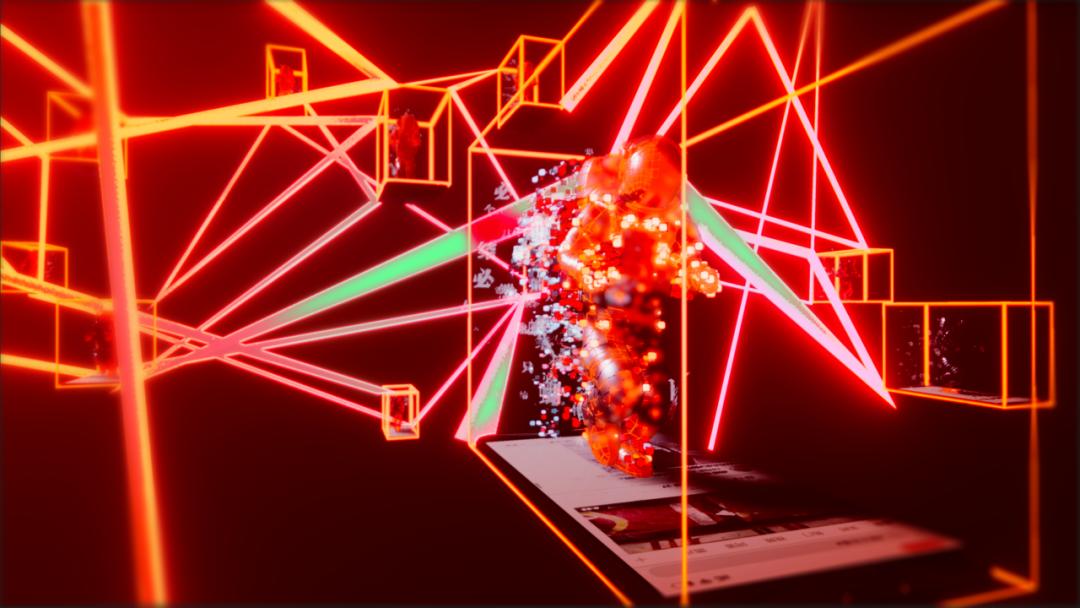

《谁是水军》,王茜,单频影像,2020

《谁是水军》,王茜,单频影像,2020作品将网络用户比作数据空间中的宇航员Bot,将刷动的手指化为不停跑动的双脚,手机成为跑步机,重复的原地奔跑可获取更多讯息,不断评论以获得更多回应。构成宇航员身体的文字对应着不同的微博热点,文字本身对应不同的评论。作者试图用这种语言凸显线上空间中的分裂与消解,并思考是什么诱惑着我们在图文的讯息暴雨中一直向前。

《空气中的子集3:归宿》,李洪祥

《空气中的子集3:归宿》,李洪祥单频影像 声音 ,2020

本作品是程序生成虚拟建筑重构作品《空气中的子集》三部曲的最终章。此章中,生成建筑的残骸分布于一个暗淡而无边际的空间中;而每一块残骸都成了某种声音的载体。这些残骸在运动的过程中相遇,声音也随之产生重合;从单薄变得浑厚,从简单变得复杂。由生成建筑残骸重组而成的代号为 「Create」的卫星缓慢循环穿梭于其他残骸之间,带着观众聆听由每一残骸所重构出的神奇乐章。

▻虚拟书写

《祝旅途漫长》,刘炜彬 王嘉辉 申一涵,

《祝旅途漫长》,刘炜彬 王嘉辉 申一涵,VR+影像 ,2020

「祝旅途漫长」出自希腊诗人康斯坦丁·卡瓦菲斯的《伊萨卡岛》,以VR叙事的形式,表述了对当下的回应。观众以自身视点,在游戏引擎构建的路途中展开一场奇谲的超现实漫漫航行,希望在没有目的的现实和不知方向的处境中有所思绪。作品提供VR内部与外部两种观看视角。VR之内是五个人的故事,VR之外则借观众的观看成为参与虚构了对话的外在表现形式,内外交织,共同构成于大事件之后个人的困顿与对真实的追寻。

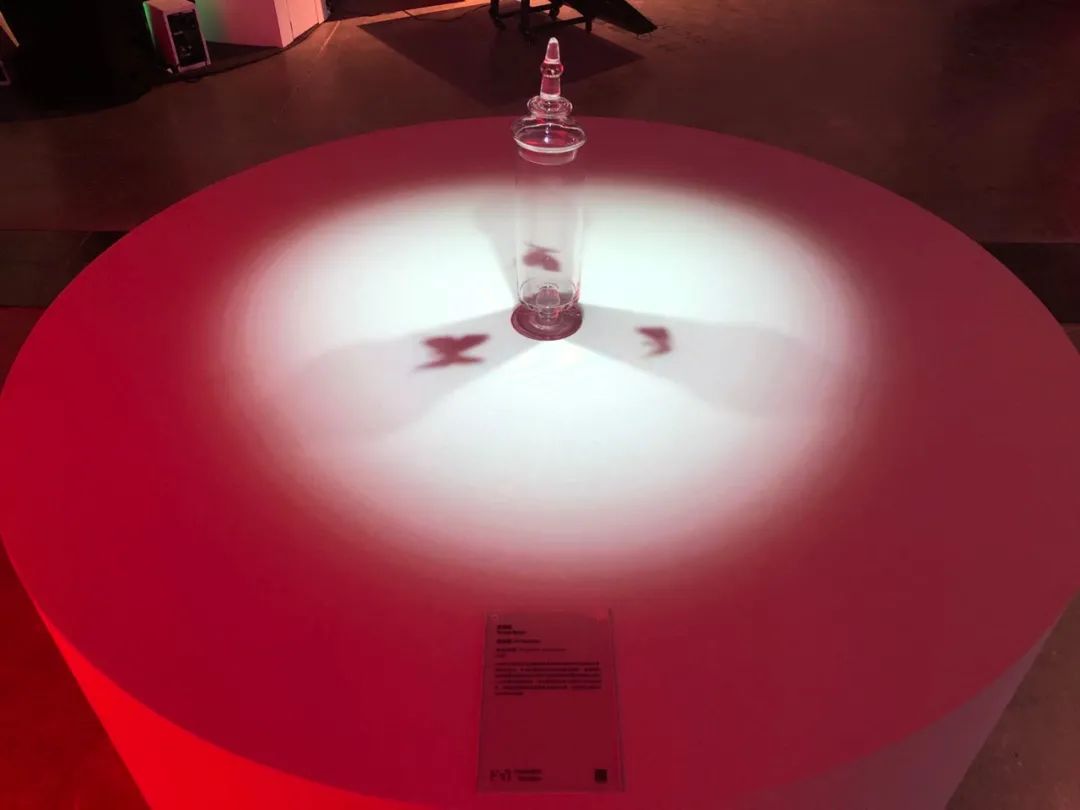

《虚拟瓶》,傅冬霆,投影装置,2020

《虚拟瓶》,傅冬霆,投影装置,2020这件作品尝试讨论现实与虚拟空间的物如何同时呈现在真实的空间中,作品试图改变以往的屏幕式观看,通过实时计算真实空间与虚拟空间中虚拟蝴蝶与真实玻璃瓶在桌面上的投影来描绘空间,弱化观察者认知中数字存在的虚拟性,通过处理物与影的关系来连接空间,并呈现出超越于日常认知的景象。

▻声音书写

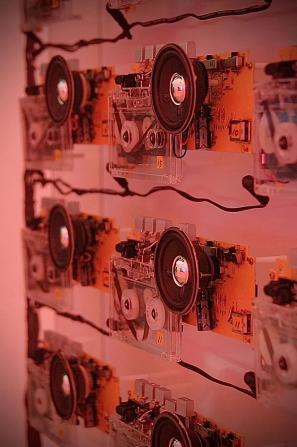

《千赫兹轮回》,杨思韬, 声音装置,2020

《千赫兹轮回》,杨思韬, 声音装置,20201000赫兹的正弦波处在人耳最敏感的频段,常作为「自我规制音」出现于影视广播节目中用于遮蔽禁止的话语。它是语言的工具,却也是声响的虚无,是无声之声。作者将此音频剪辑为颗粒音,由改装过的卡式磁带循环播放。循环的磁带看似意在永不停止,但由于读取得更加频繁,它们反而会被更快地磨损。18个声响构成昼夜不停的唱经机,供奉着无形的铡刀。嘶哑无力的旧声不断由形貌端整的新声所代替。庸庸碌碌之中似乎也在悲叹:究竟什么才是永恒的?

▻社交书写

《蛹士:社交媒体赛博格》

《蛹士:社交媒体赛博格》岳依娇 祝金坤 刘馨阳 邬京 孙万瑞

雕塑,2020

这是一个在社交战争中遗存下来的雕像。

这个士兵在战争中失去了自己的生命。无形的伤害贯穿了他,这是致命伤。我们尚不明确伤害来自哪里,或许是士兵自己。

士兵的头已经被秃鹫所控制,秃鹫即是社交软件的投影。它已经不是控制了身体的某个部分,它想去侵蚀人类、杀死人类剩下的人性。在这场社交战争的缩影中我们可以看到,人类在防守中逐渐失去了控制的主权,秃鹫的思想代替了人类。士兵在秃鹫的控制下,即使濒死,仍要传递出手中的二维码。里面的信息未知,或许用二十世纪的「手机」可以一探究竟。

(现场图源:马楠 温辰旻 齐晓鸾 杨思韬)

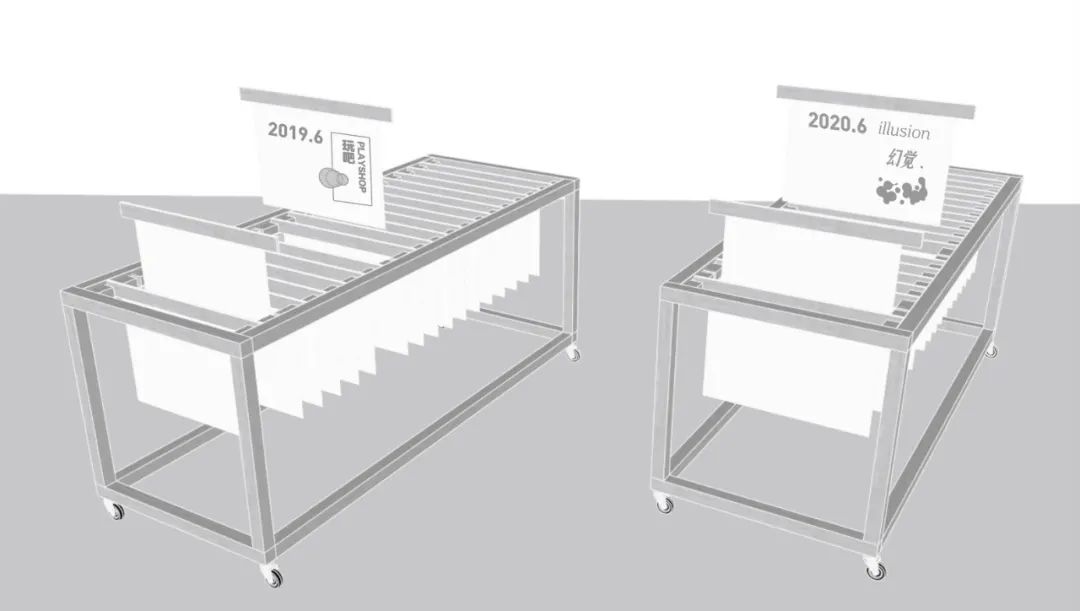

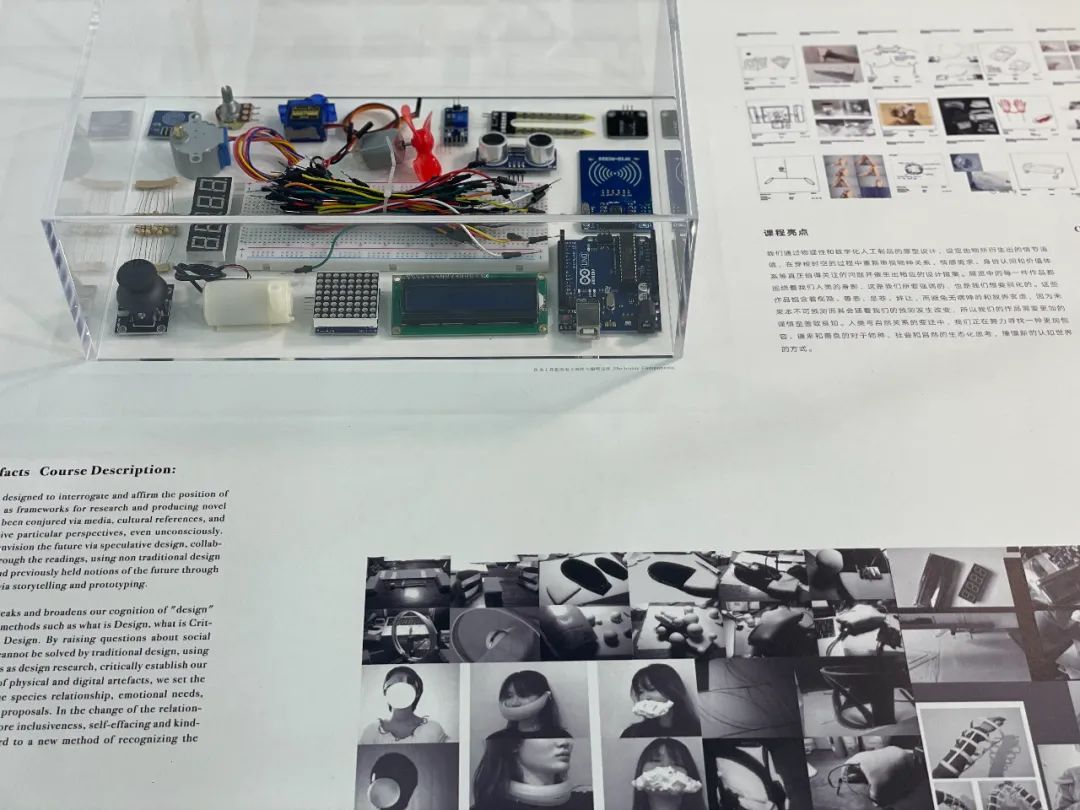

创新设计学院 YOUNG to young 国际联合设计教育工作坊 项目代表中国美术学院参加了本次教育博览会,位于主馆 A3 展位,展示了2019和2020两年的教学成果,展出了包含:教学过程、教学方法、学术研讨、教学成果等整体教学面貌。

创新设计学院 YOUNG to young 国际联合设计教育工作坊 项目代表中国美术学院参加了本次教育博览会,位于主馆 A3 展位,展示了2019和2020两年的教学成果,展出了包含:教学过程、教学方法、学术研讨、教学成果等整体教学面貌。

总顾问

总顾问许江 高世名 韩绪

总策划

吴小华

学术支持

段卫斌 俞佳迪 陈华沙 姜珺 李轶军

项目总执行

刘益红 胡晓琛

项目执行团队

张斌斌 孙姝婕 向逸 冯宇纯 苏雅婷 严聆然

视觉设计团队

王凡 濮仕珊 徐理青 王骁勇 谭文玮 刘致良

陈依清 房梓 任越 姚金豆 毛姣姣 刘玉婷

俞鸿达 杨翔 庄露荑 郑叶颖 涂宇嘉 温辉 陈子健

行政支持

金赛英 陆君霞 郦君 何峰 张鼎力

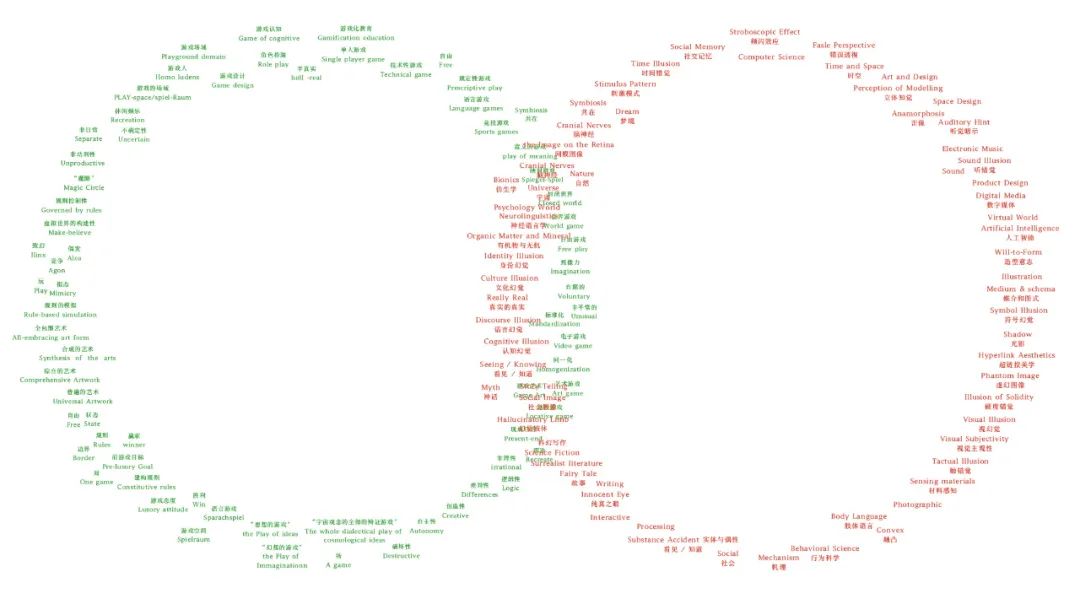

「YOUNG to young」是中国美术学院创新设计学院设置在第三学期的国际化课程项目(又称小学期),是中国美术学院首次尝试异于传统教学单元的跨班融合的全球联合教学实验。YOUNG to young 从全球招募青年艺术家、设计师、创意者、科学家、教学实践者与在校的一线青年教师1对1展开联合教学。此项目通过调度起激情的教学现场,搭建起多元的青年学术交流平台,汇聚起鲜活的全球化设计视野和观点。鼓励青年导师和学生在这场教学实践中,自发集结为创作共同体,将教学时空打造成为激荡想象的「工作营」、「实验场」、「狂欢节」和「真人秀」。

教学团队倡导:活力激荡、新锐视野、创作集体、联动教学、精神引领。(Vitality、Vision、Collective、Linkage、Guidance)以「集体创作」打开设计专业学习的经历,更以「创造集体」输出这种设计思维训练的结果。

2019

教学团队为首届「YOUNG to young」项目拟定了一个课程主题为「PLAYSHOP」,是对「Workshop」一种变体,中文翻译为「玩吧」(Come To Play)。拟「玩吧」为题,教学团队意愿将所有的教与学,都能潜藏于「玩」中,但又同时以创造「玩」为目的。孔子说「游于艺」,康德强调「自由的游戏」,这都是古老的教诲。在今天,我们相信,最完美的教学就是把「实验室」变成「游乐场」,最好的学习就是游戏。游戏亦是最为进化的再现媒介,它的本质特征所带来的主动性与实践性,正是塑造人们对当下的历史认知与文化感知的最有力路径。

教学团队将教学场地,从学院的教学大楼,挪移到了象山艺术公社的16个蜂巢空间中,这是一个由村落改造的集群空间,一层是敞亮的露天围合广场,二楼是由廊桥互连的露台,教室则是由家宅修整出来的白盒子。在30天里,除了常规工作坊式的课程教学外,团队还安排了16场国际导师的公开讲座,9场露天电影,4场夜间派对,3次青年导师出游考察,2场教学研讨和1场课程展览。在公社的一个月里,团队将教学化为共同生活、化为集体游戏,化为想象力的彼此关照。

2020

第二季「YOUNG to young」课程,教学团队拟「Illusion 幻觉」为题,来集体思考与实践当代科技与艺术语境下的全新超觉体系。「幻觉」一度被定义为艺术的基本存在方式,通过虚拟图景和仿真镜像,将我们共同置身于「同一性幻觉」之中,在被模拟物包围,被幻影支配的视觉控制之下,想辨认孰真孰假亦不太可能。而根据瓦尔特·本雅明的看法,虚幻之镜(false mirror)效应则能够形成一种非常隐秘的模仿,使人认为(内在化)某事就是去模仿某事,因而我们会变成(和造成)我们所认为的。英国物理学家伯姆提出了一个更「脑洞」的观点:宇宙可能只是一个巨大的幻影,宇宙万物都不是真实存在的,宇宙中的事物完全只是被投影的幻象!「幻觉」究竟是当下的投影仪、造梦机、哈哈境、兔子洞还是仙女棒,让我们与学生一起再次将其开发、破译、或营造一场更大的超幻觉。

2020年,疫情中,教学团队收到来自全球60多位青年导师们充满想象力的线上教学提案,在克服了全球时差错位、战胜了物理空间崩散、重置了集体协作可能的全局挑战下,团队开启了一种全面应对线上情境的国际联合教学组织新模式。团队将50余场讲座式课程向全校开放网络入口,将课程的中期汇报搬移至网络直播平台,将最终二个年级800位学生的结课作品全面网络化展示。在后疫情网络化教学的转向中,思考和实践一种新的共学、新的集体、新的联合。

结课展网站 | https

·展览结构及现场布展·

·展览结构及现场布展·▼

·专业教师胡晓琛在开幕式上发言·

·专业教师胡晓琛在开幕式上发言·▼

·专业教师胡晓琛、马川接受央视直播采访·

·专业教师胡晓琛、马川接受央视直播采访·▼

·专业教师刘益红、蔡文超作媒体导览·

·专业教师刘益红、蔡文超作媒体导览·▼

·专业教师张斌斌作展览导览·

·专业教师张斌斌作展览导览·▼

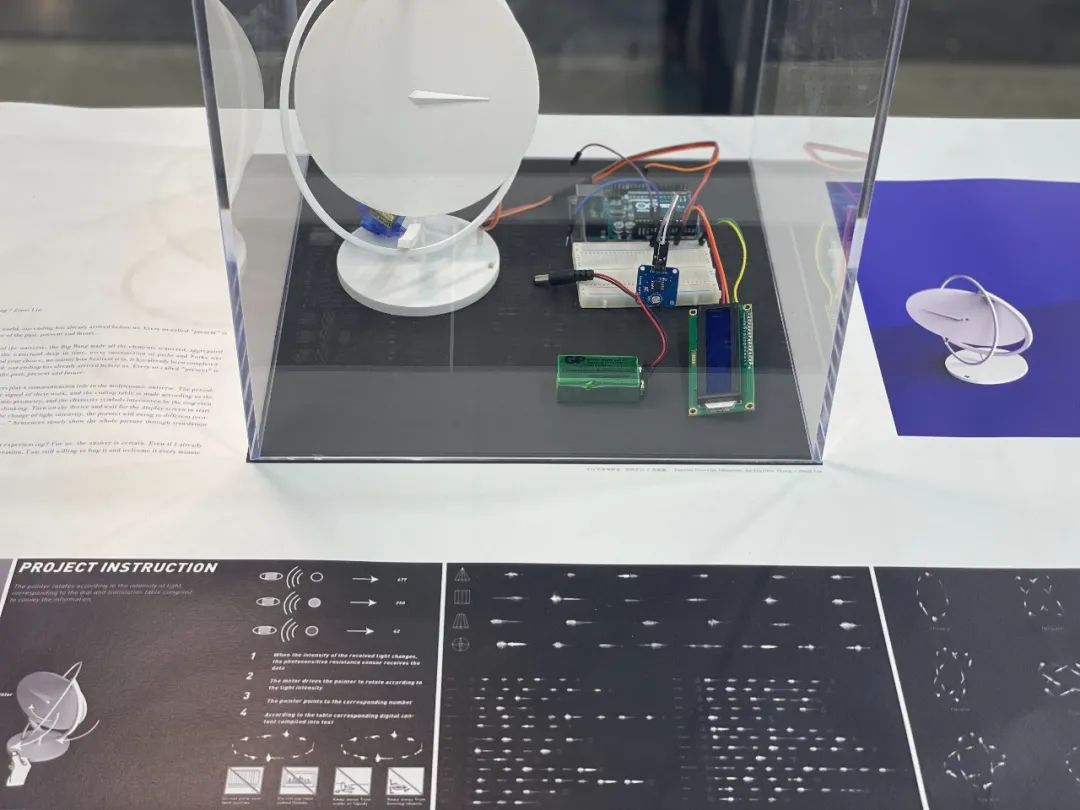

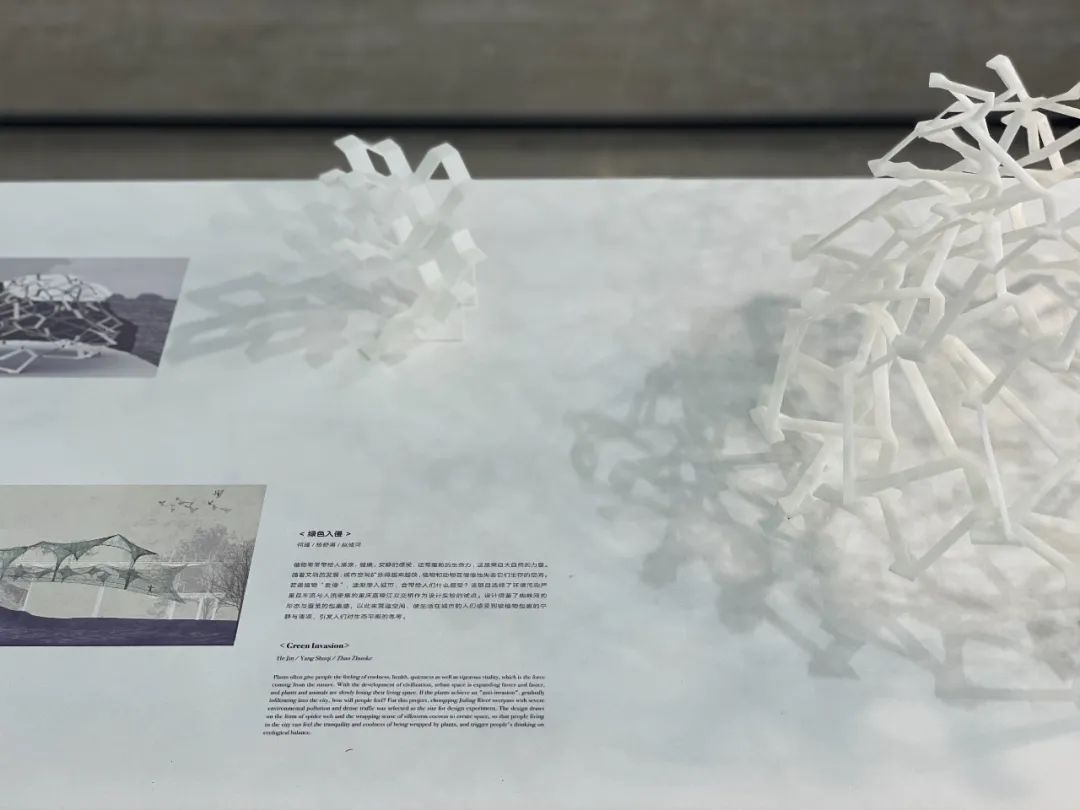

·工作室课程全案过程展示·

·工作室课程全案过程展示·▼

·六个精选课程方法论展示·

·六个精选课程方法论展示·▼

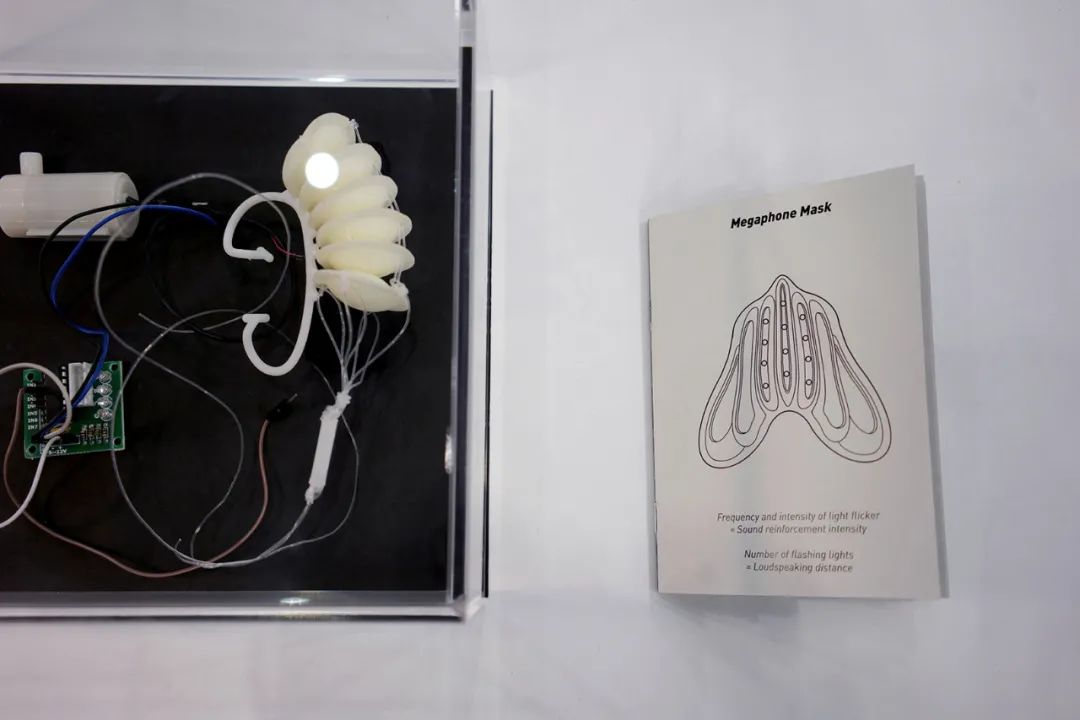

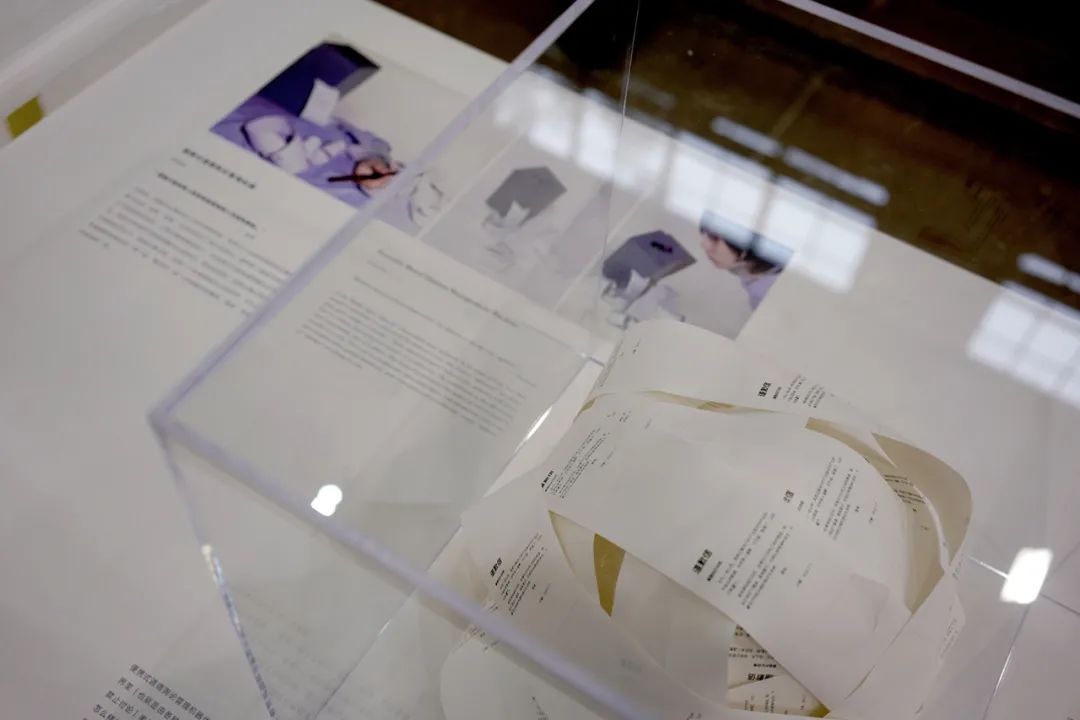

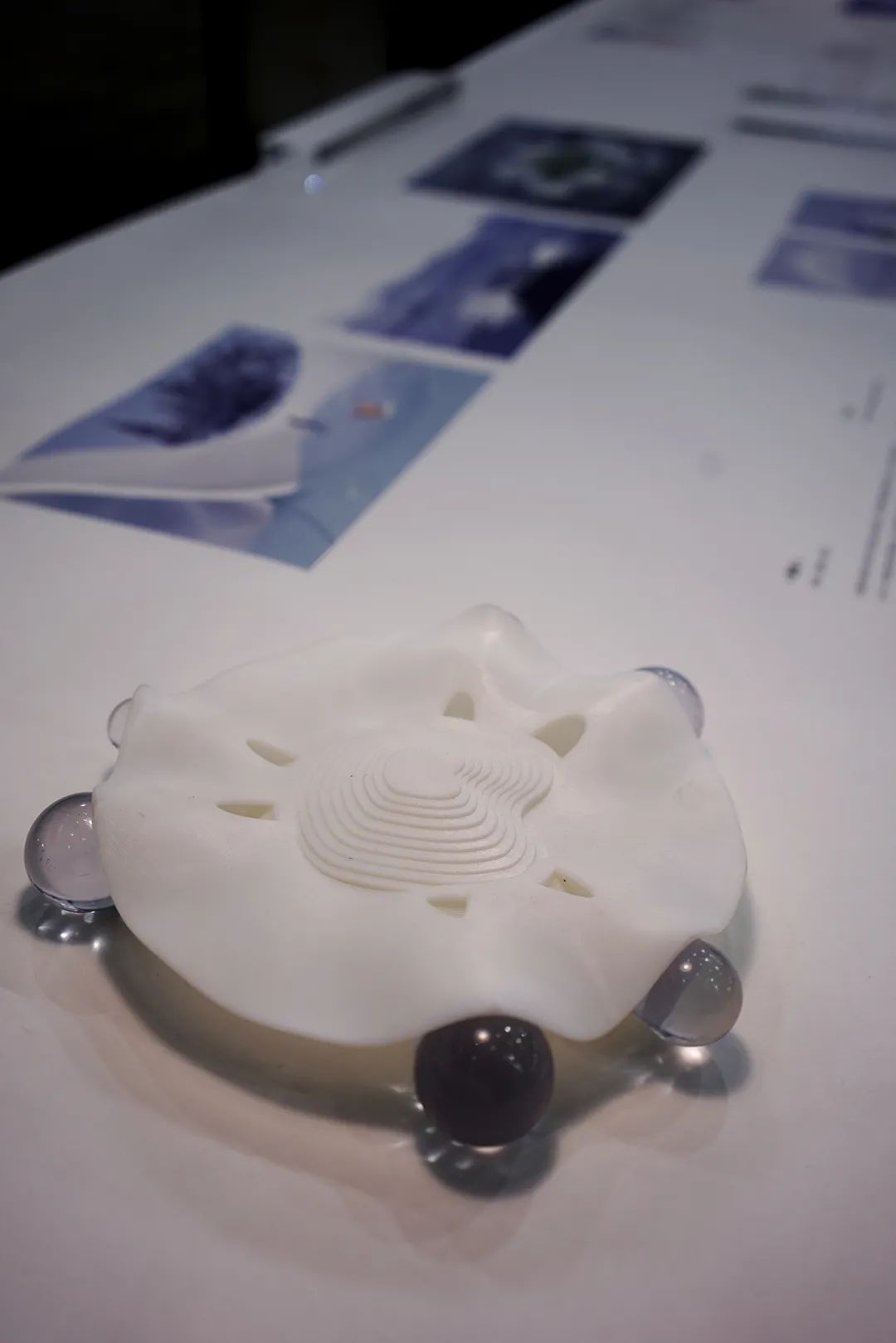

·学生作业成果展示·

·学生作业成果展示·▼

·中外导师采访研讨展示·

·中外导师采访研讨展示·▼

·课程细节展示·

·课程细节展示·▼

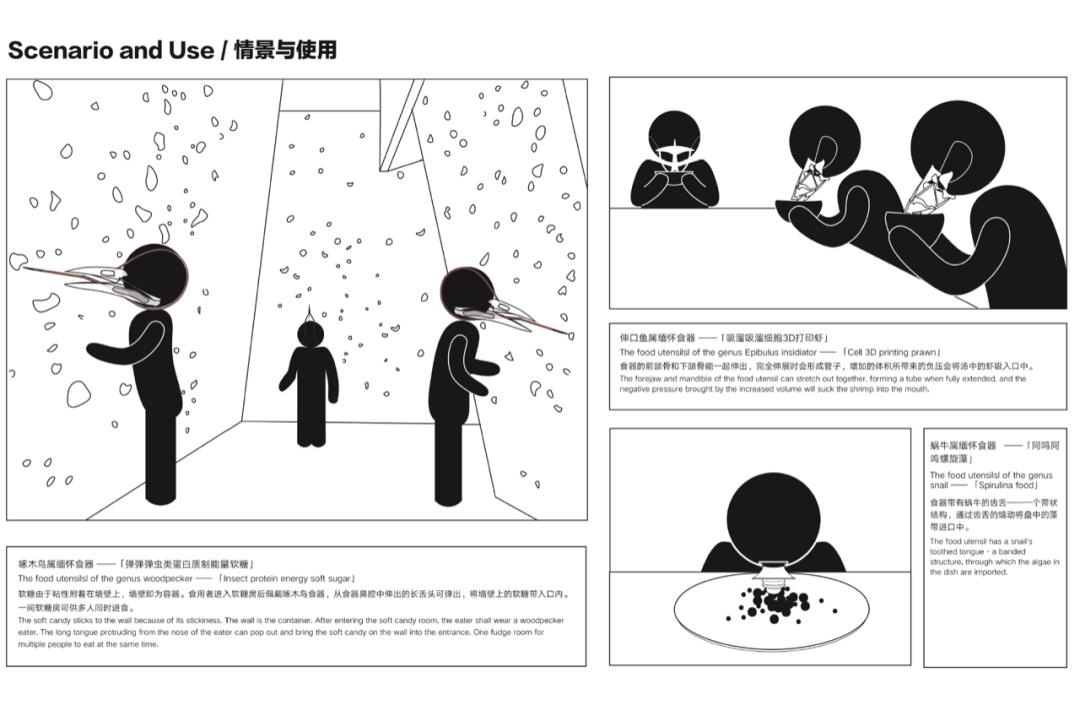

课程:欢迎来到真实的沙漠

课程:欢迎来到真实的沙漠导师:InsPUMP+谭彬+杨可

课程:辨幻作物

课程:辨幻作物导师:Ayo+马川+程之璐

课程:如幻如生

课程:如幻如生导师:Pietro+Daehee+郑超+苏雅婷

课程:意识、机器与生态

课程:意识、机器与生态导师:Michael+孙姝婕+蔡文超

课程:艺术家作为转译者

课程:艺术家作为转译者导师:Aarati+韩旭+阳芷倩+舒怀

课程:空白游乐场

课程:空白游乐场导师:Fabian+张斌斌

|FutureLab工作坊|

中国美术学院创新设计学院系列

同时,在展览以外,教学团队还为2020年第二届艺术与设计创新未来教育博览会(FutureLab, 以下简称教博会)带来了三场针对上海教委和公众的创意工作坊。

同时,在展览以外,教学团队还为2020年第二届艺术与设计创新未来教育博览会(FutureLab, 以下简称教博会)带来了三场针对上海教委和公众的创意工作坊。▼

造物与游戏

《造物与游戏》是一门艺术设计工作坊课程,以游戏开启造物之心,在造物中返回游戏之蒙,亦在造物中培养学生逻辑叙事、策略概率、文明构设之能力。工作坊将通过对游戏中「物(或数码物)」的解剖和再想象来展开一种「 再造」(recreate)的方案。

《造物与游戏》是一门艺术设计工作坊课程,以游戏开启造物之心,在造物中返回游戏之蒙,亦在造物中培养学生逻辑叙事、策略概率、文明构设之能力。工作坊将通过对游戏中「物(或数码物)」的解剖和再想象来展开一种「 再造」(recreate)的方案。关于导师

▼

刘益红:中国美术学院创新设计学院社会与策略研究所

秦臻:中国美术学院创新设计学院智能与系统研究所

尹娆:中国美术学院创新设计学院智能与系统研究所

▼

▼手的观看:触摸与想象游戏

柳盈川:中国美术学院创新设计学院社会与策略研究所

❤️

❤️YOUNG to young

国际联合设计教育工作坊

青年教师导师团队

中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系、创新设计学院YOUNG to young国际联合设计教育工作坊等教学团队参展,展示教学成果,彰显国美学术力量。中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系、创新设计学院YOUNG to young国际联合设计教育工作坊等教学团队参展,展示教学成果,彰显国美学术力量。中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系、创新设计学院YOUNG to young国际联合设计教育工作坊等教学团队参展,展示教学成果,彰显国美学术力量。

中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系、创新设计学院YOUNG to young国际联合设计教育工作坊等教学团队参展,展示教学成果,彰显国美学术力量。中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系、创新设计学院YOUNG to young国际联合设计教育工作坊等教学团队参展,展示教学成果,彰显国美学术力量。中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系、创新设计学院YOUNG to young国际联合设计教育工作坊等教学团队参展,展示教学成果,彰显国美学术力量。来源 |跨媒体艺术学院 创新设计学院

原标题:《彰显国美学术力量!中国美院多支教学团队参展西岸艺术与设计创新未来教育博览会》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司