- +1

雍和:时间把照片上面一层灰磨掉了

2020年5月,在华山路的一栋高层住宅中,澎湃新闻记者拜访了上海的著名摄影师雍和。雍和帮我们倒了茶,自己点上烟,说起自己正在整理和拍摄的照片。本打算趁退休,整理多年来积累的旧照,但拍照总有理由——比如眼前就是非比寻常的疫情。不过,更重要的也许是拍照的惯性,停下来并不容易。

彼时网上有许多对“后浪”的讨论。雍和说起年轻时的自己和当下的年轻人,以及不同的价值观,还有对人生道路的选择。拍照难免有遗憾,但总是经过思考和权衡的,也是对自己真诚的事情,是值得去做的事情。

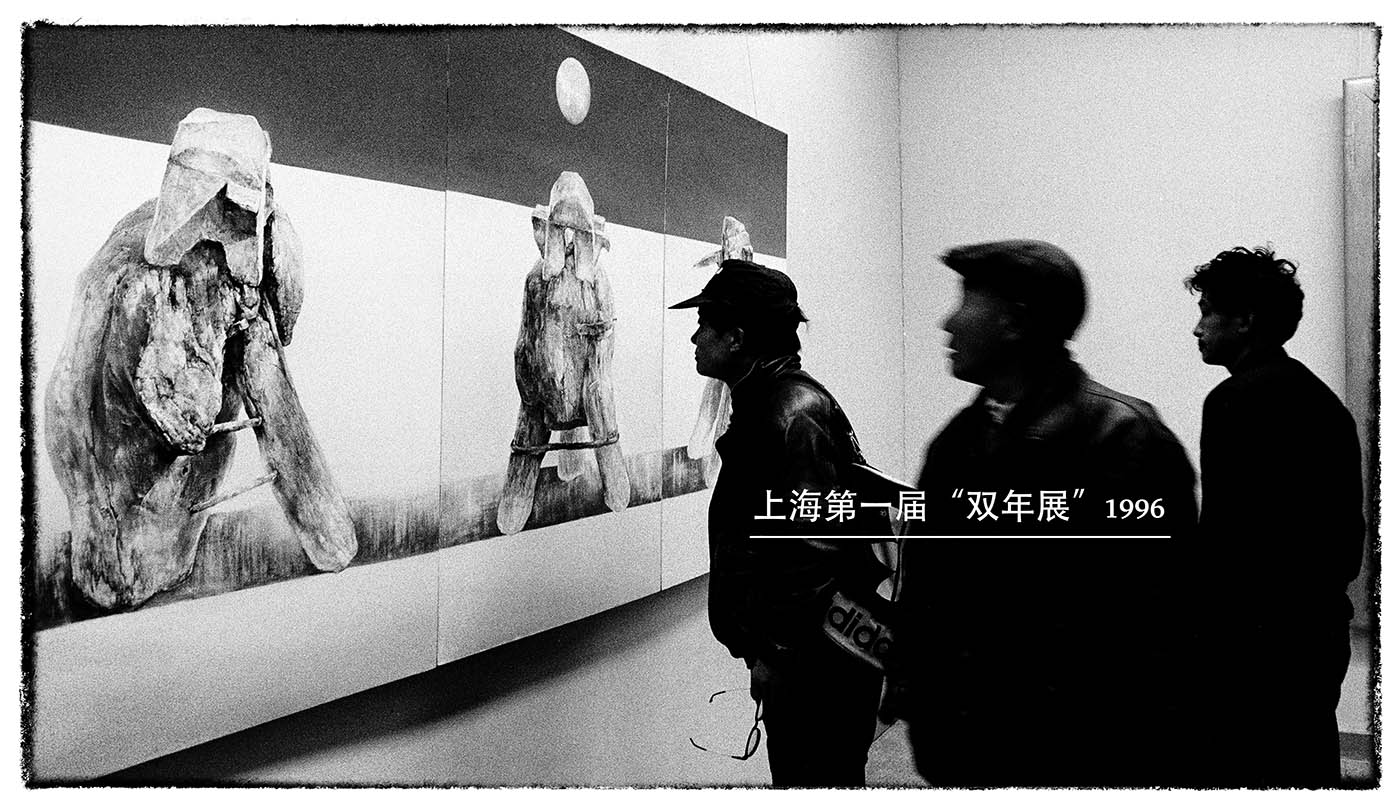

进入时代框架的照片

整理自己的照片,也是一个蛮开心的过程。有时候沮丧也有,为什么这个不多拍点。这个后悔是没意义的。大多数时候,还是会发现新大陆。现在我大概扫描了一半不到,以前的底片还有大量没扫描。我也不管轻重缓急,拿到什么底片就先扫什么底片,一点点扫。我慢慢整,享受。

本文图片均为 雍和 图

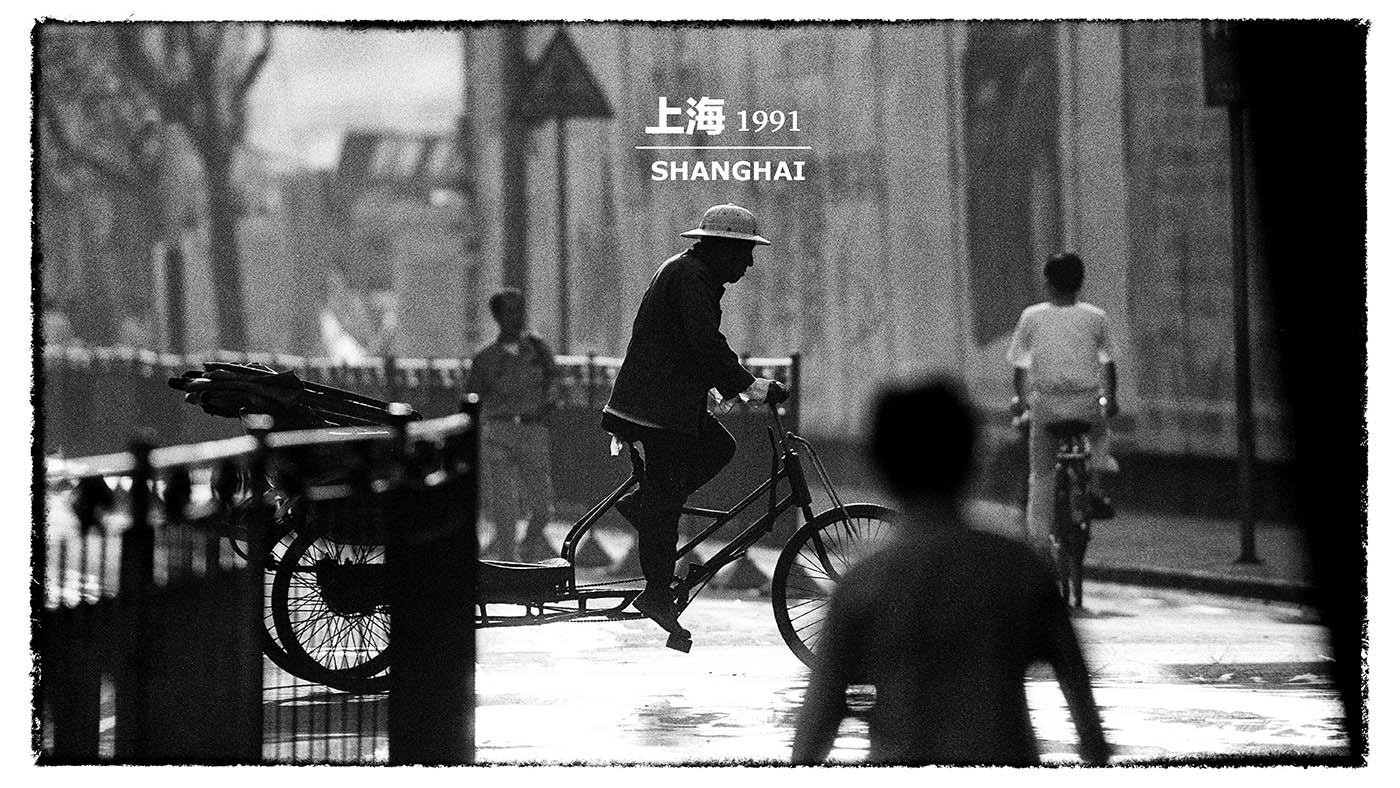

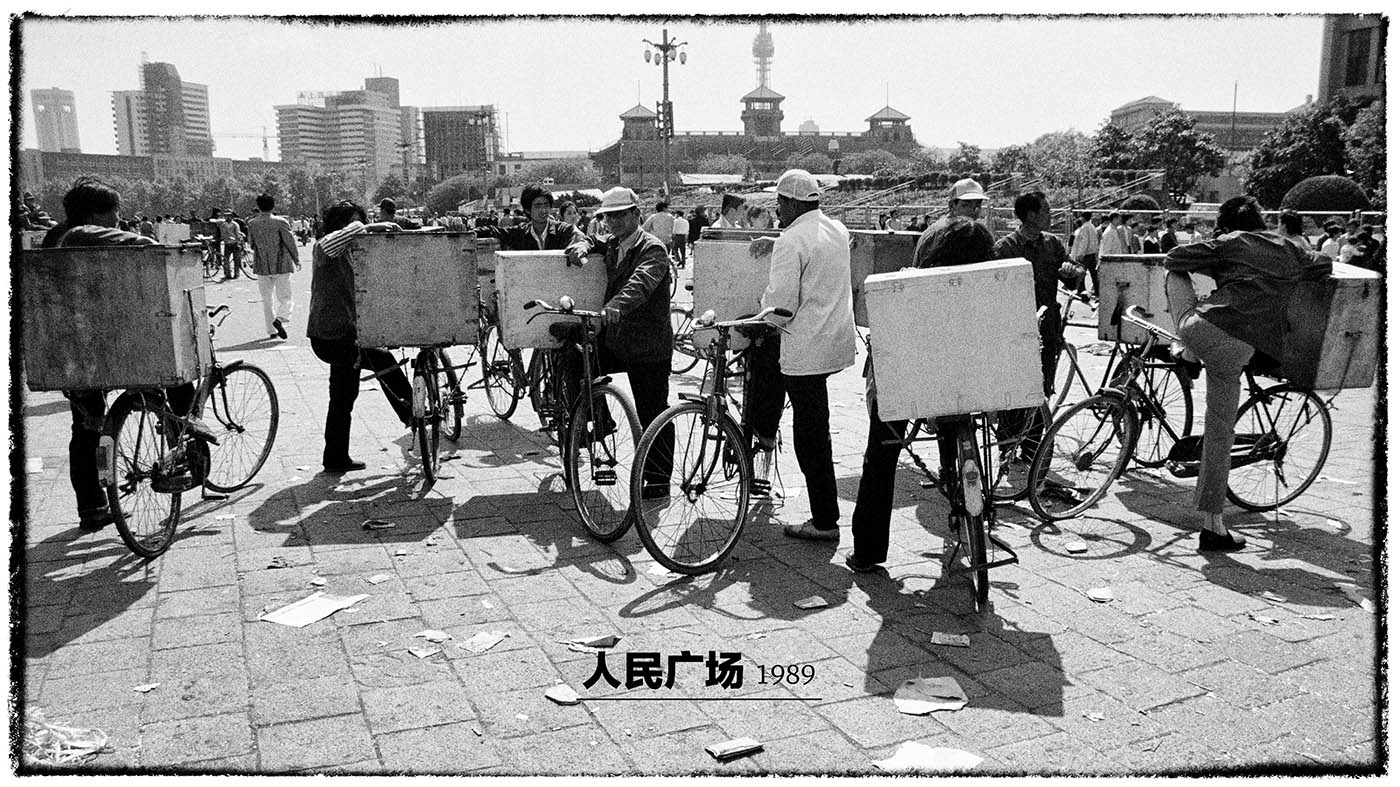

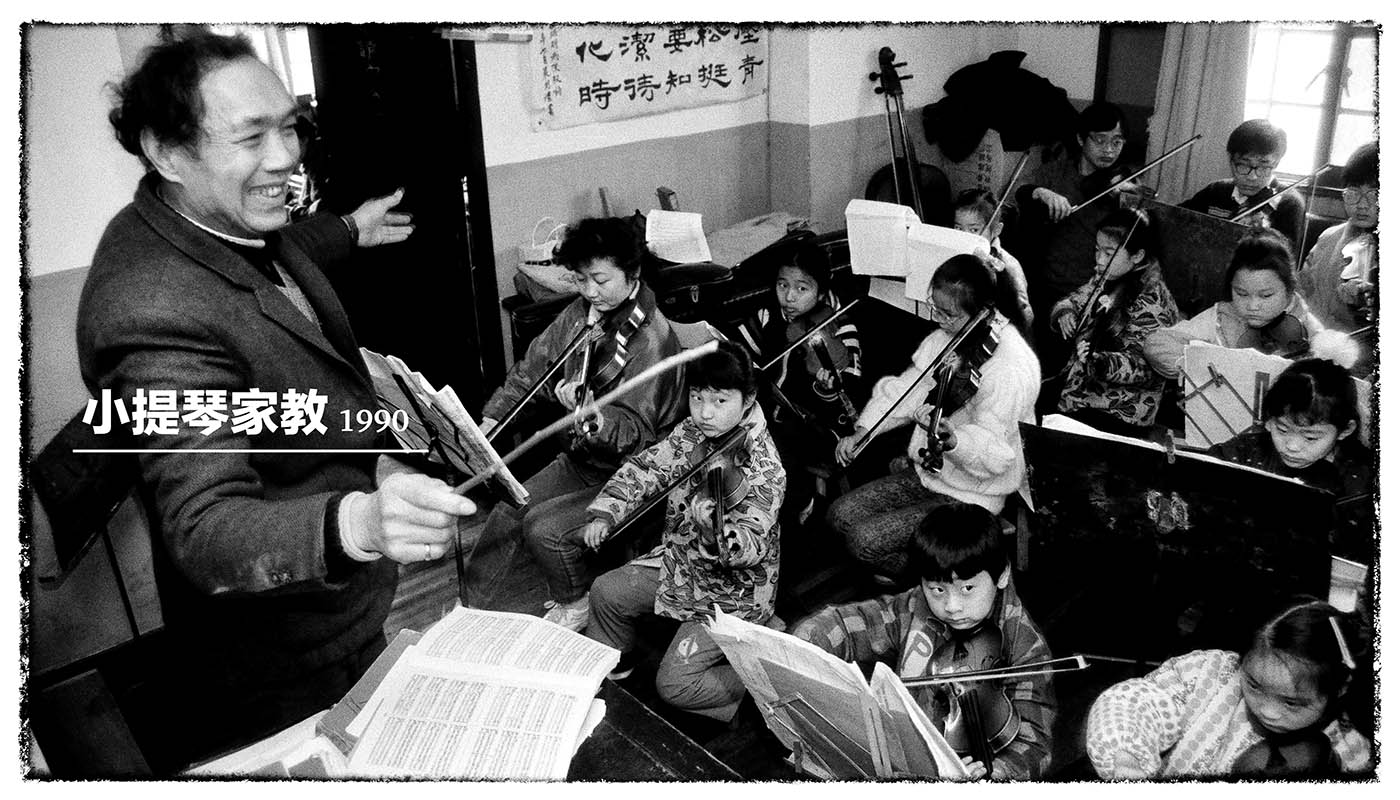

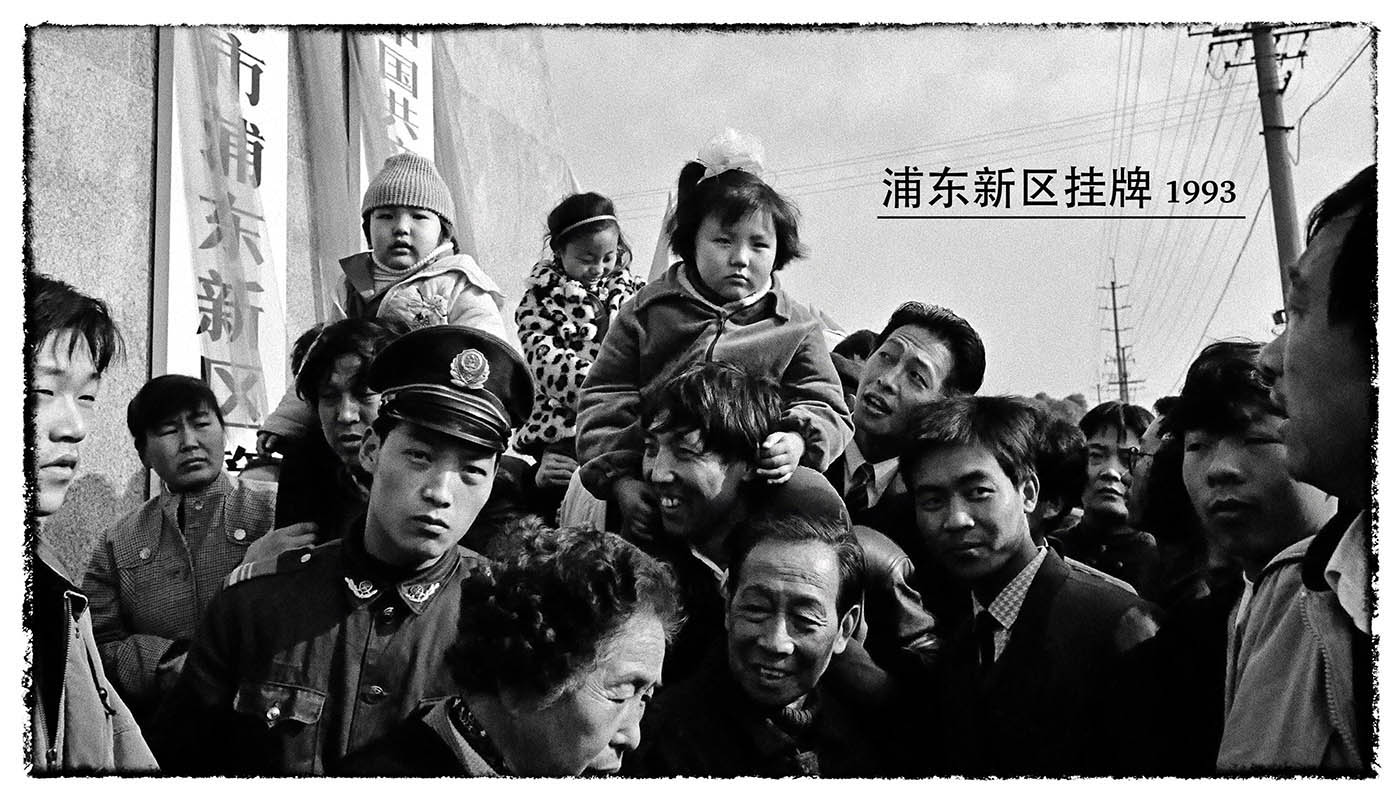

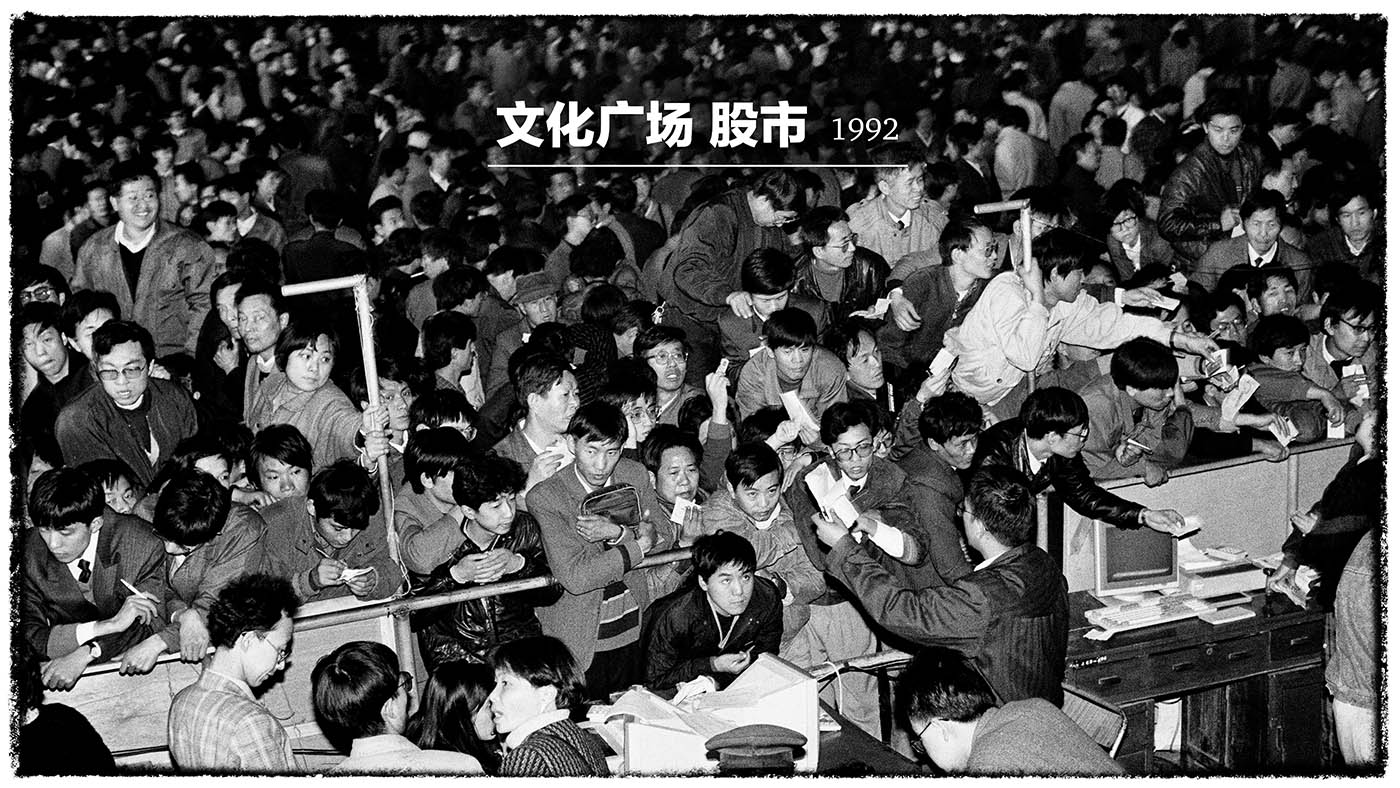

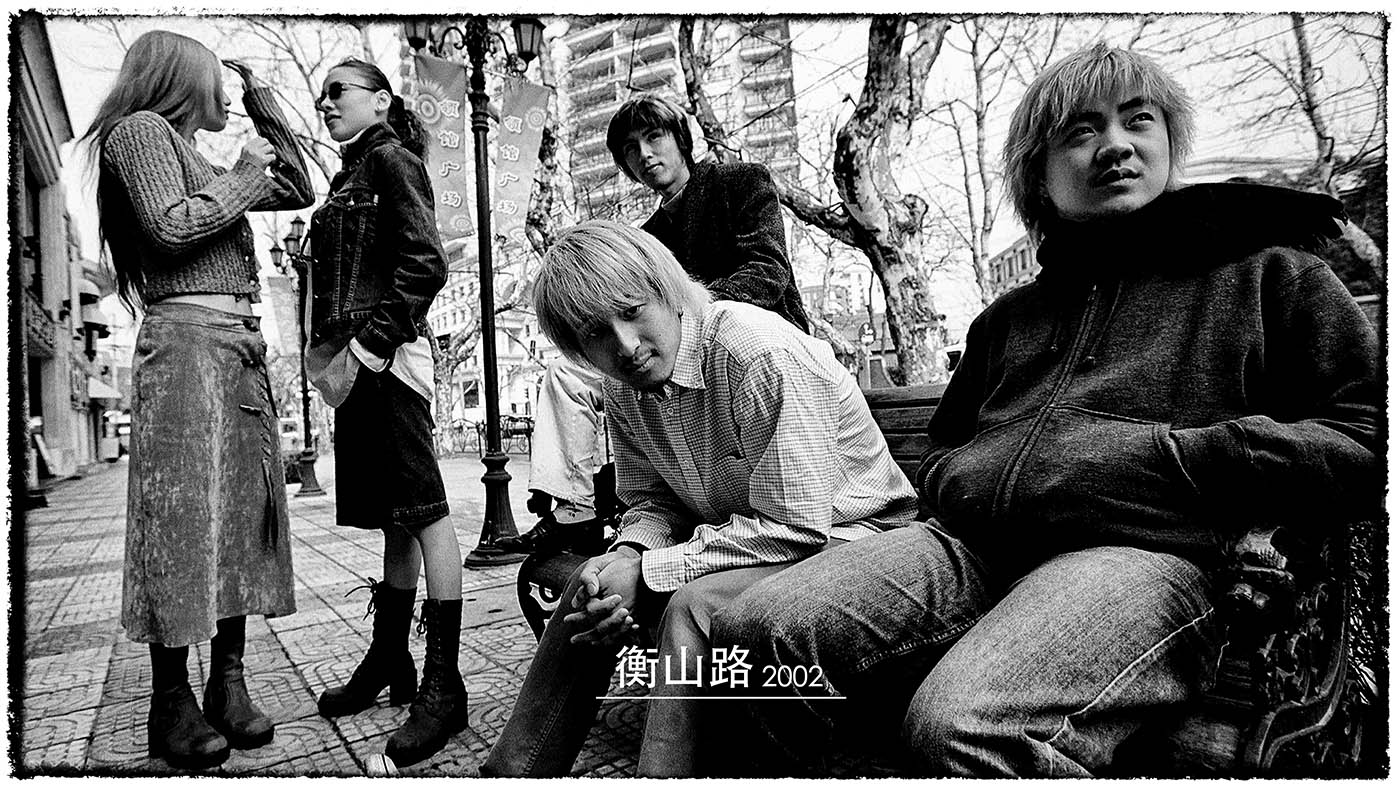

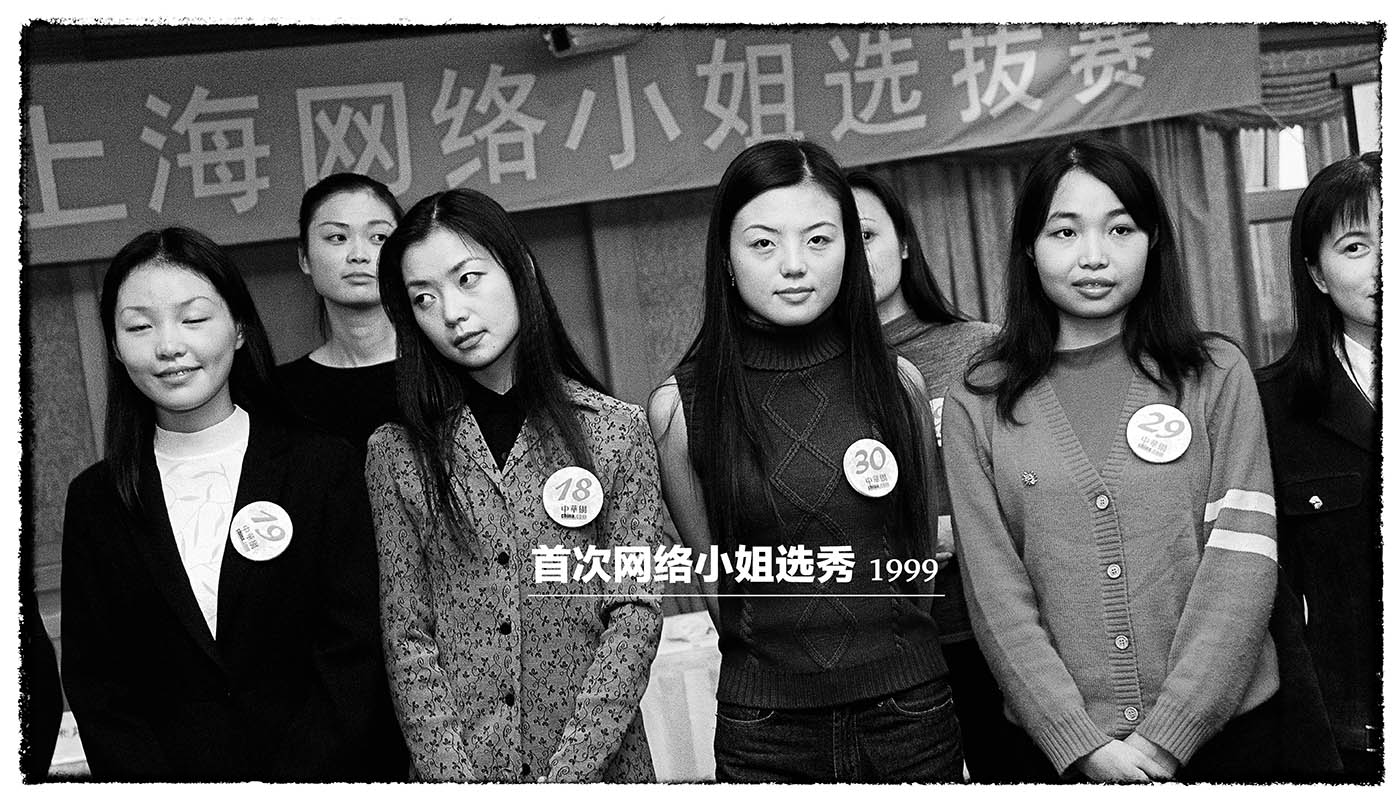

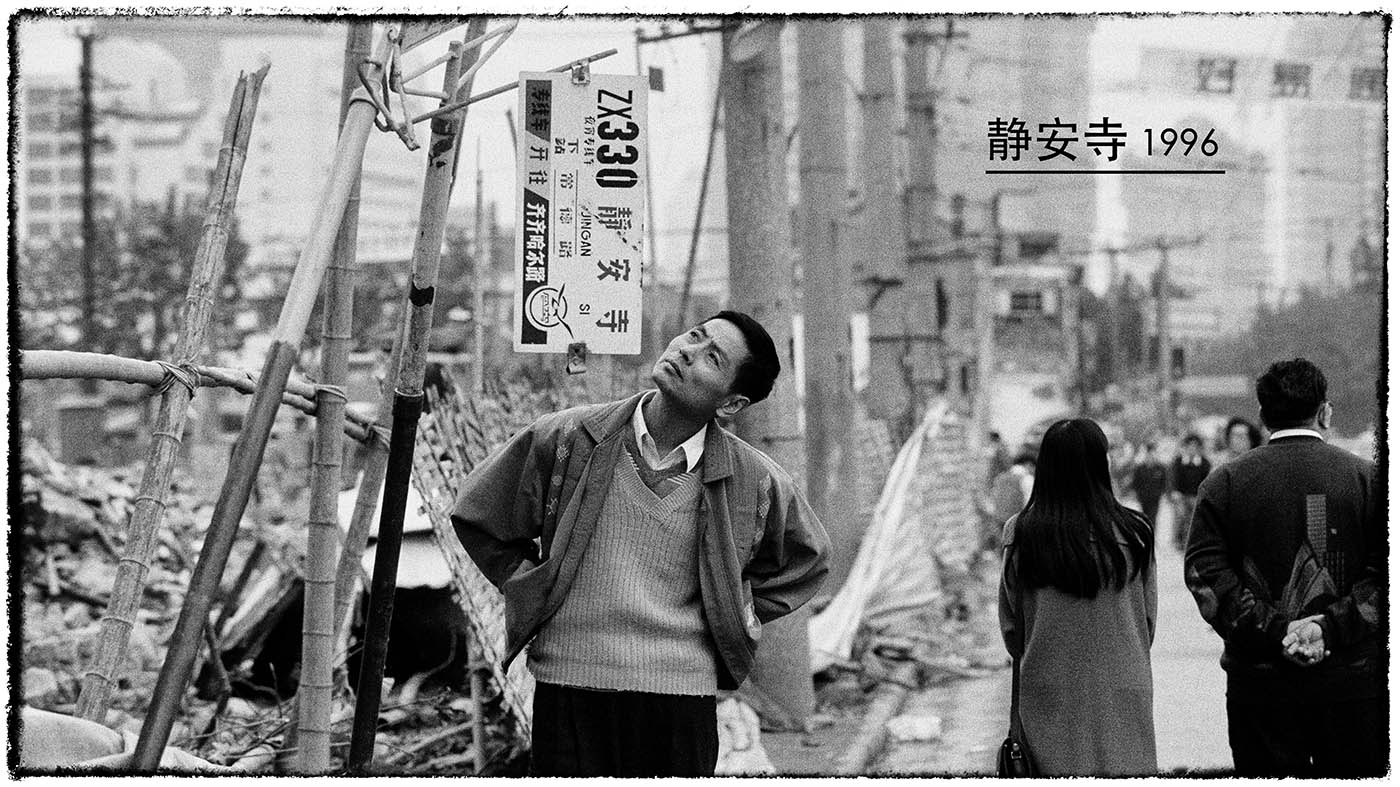

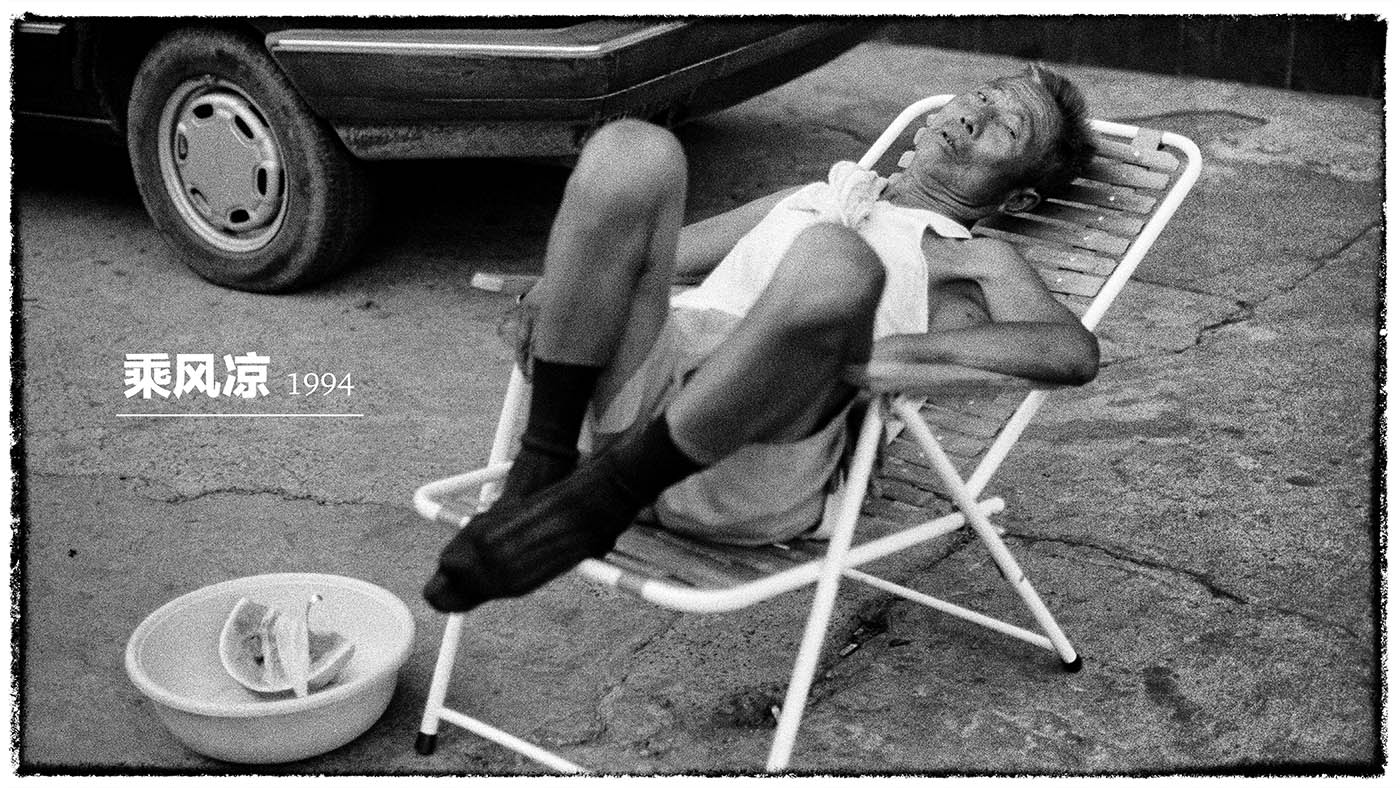

放在时代坐标上看,上海的人的生活,95%以上不会脱离时代框架。有些单张照片不见得重要,但放在这个框架里,可能就有一个作用。这些照片和时代有关系。假如和时代没关系,只是画面还不错,有一点小情绪,就放不进框架。有一些东西,当时拍的时候自认为很清楚,但过了二三十年,回头才发现,那个时间其实是上海发展中蛮特别的点。那时拍到的东西,不一定直接进入事件内核,但可能是一个侧面的折射。

比如,广告就是最和时间有关系的东西,太有时代痕迹了。每个时代有每个时代的政治明星和文艺明星。隔一段时间回头看,这个人的出现绝不是偶然,和当时这个人的地位、民众审美都有关。还有一些政治广告。那个年代,你不会发现有什么特别的,回过头来,时间把上面一层灰磨掉了,把真正的意义显现出来。

最早是无意识的,现在我比较注意。广告是一个可靠的证据——不管你看得惯还是看不惯,总是一部分人精心策划的,把想表达的内容浓缩成很精炼的东西。有些标语,武汉加油、加油中国,现在看惯了。再过五年,当下时兴的东西,你又觉得看不惯。这种经验反反复复告诉我,这是最有时间痕迹的东西。

我拍摄和整理照片时,内心的框架,就是这个时代的变化。比如,上海这个都市。上海是全中国特别奇妙的城市,不光是经济体量、文化厚度,它的由来以及市民精神,都和很多城市不一样。比较简单的照片画面,放在上海的发展变化角度上看,就有另一重意思。

1980年代,是上海人非常失落的年代。1930年代直到1960年代,上海都是看不起所谓外地人、乡下人的。到了1970年代,底子还算可以。到了1980年代,上海人觉得,一下子自己不行了。为什么?那时改革开放重点不是上海,是在深圳、珠海、汕头、厦门这一带。上海是计划经济的最后堡垒。横向相比而言,原来作为小渔村的深圳,高楼大厦一下子就起来了。

上海到1980年代,新盖的楼最高的就是上海宾馆。1950-70年代,最高的地标都是国际饭店。不像现在,每过几年就有一个新地标,区域的地标,上海的地标。

回过头讲,1980年代是上海非常失落的一个年代。1980年代《解放日报》发过一篇上海社科院一位沈姓研究员写的文章,写上海十个第一和五个倒数第一。十个第一,包括上海生产水平全国第一、创汇全国第一、输送技术力量全国第一,等等。五个倒数第一,包括人均居住面积倒数第一、人均绿化面积倒数第一,等等。当时,市委机关报会发这样的文章,可见一般民众当中,有一股怨气。那时街上到处有吵架、打架的人,路上还有很多抓小偷的事,前面有人逃,后面有人追,就是偷自行车。那时上海人怨气特别大。人不会无缘无故发出火气,是经济条件不行。

到了1990年代,也就是开发浦东以后,才把上海这个步调带起来。上海真正的发展,是在1990年代初之后。从此,上海才一点点变化。

1980年代,南京路还是不错的。但全国人民最向往的不是南京路,是深圳中英街。一半是香港,一半是深圳。1985年,我到深圳去,要有边防证,进去以后,不要说外国香烟了,看到速溶咖啡,就特别奇怪。还有墨镜,自动打开的伞,这么好吃的饼干。我们都羡慕广东人,羡慕香港人。那时我记得,去买一个小的面包,四块钱。我们工资一个月才几十块钱。我一天吃面包,可以把一个月工资吃掉。从这些地方,都可以理解上海人的失落感。

上海人现在心理状态又回来了。上海市民的情绪和这个城市的状态是吻合的。普遍的民众心态,和这个城市的兴隆、衰败密切相关。好多东西都可以放在这个框架里。

照片是一个时空的点,这个点可以连接的东西越多,社会或人文意义就更大,要找出那个连接点。连接无非就是把这个时代、这个城市连接进去。对你来说,一个刻骨铭心的家庭事件,只是个人的经验。我要找出那个线索——那个大的事件中,会出现这些东西,这些之所以出现,背后隐藏着什么。

我也在媒体工作,不可能完全按自己很缜密的计划拍摄。大多数节奏是随着工作来的。有时有什么想法,自己拍一点。

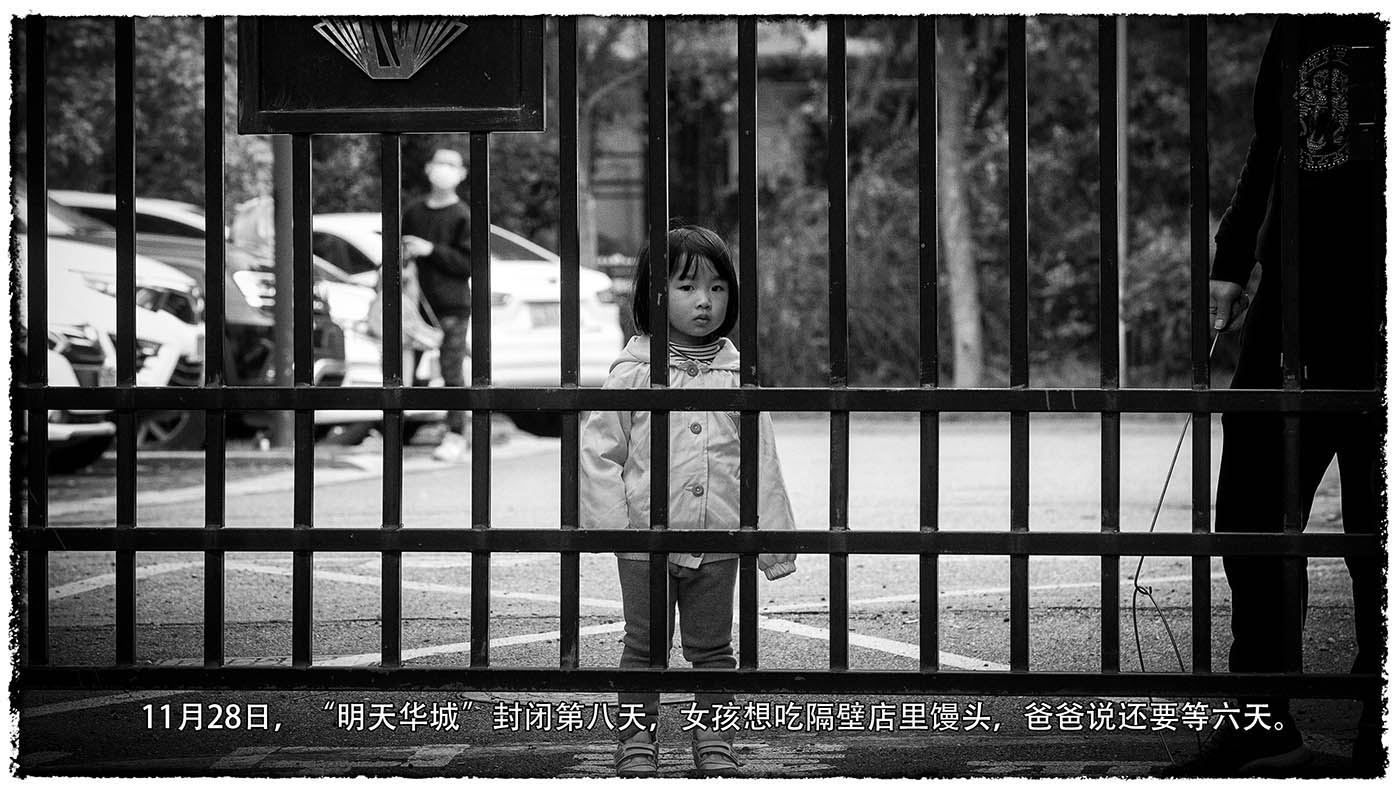

疫情中的画面

今年我整理扫描得比较少。1月23号左右,疫情发生,我就没扫过照片。又出去再拍一些。因为,这样的事,从来没有看到过。以前的天灾,比如汶川地震,都是具体的。现在恐惧是无形的。人和人的信任降到冰点,不是好人坏人的问题。你也不知自己到底怎么样。

永恒的主题是生死。要打动人心,一定是情感的东西,不一定是多么激烈的东西。上海医护人员上前线,和生死、生命有一些联系。所以看新闻会泪流满面。但看了太多,千篇一律,都是这样的东西。

那么,有什么新的?生死是永远的主题。人们最关心的,都和生死联系在一起。为什么疫情令人恐慌,令人感动,其实都源于生死。这是一个面对生死的事件。如果对这个城市不了解,对死难的人没有怜悯之心、同情心,没有愤怒感,那么技术再好,也拍不出好照片。

而且,劣币驱逐良币。不好的东西看了太多,好的东西就被驱逐掉。媒体大量出现那些照片,另一些照片就出不来。也有一些拍得很被动,去模仿,感觉你们认为这些照片好,他也去拍那些,都是医护上前线、拥抱、流泪、衣服上写字。在这个所谓的前线,人都符号化了,变成了一个模式。

当然,假如跑到武汉去,可能就不一样。会有非常多细节。比如一地手机。上海绝对没有这种场面。我毫不自夸,我到那个地方,一定会发现很多打动人心的东西。

首先自己要被感动。你自己就是一个冷血的东西,那肯定不行。理智还是要的,但最终打动别人的照片,不是靠讲道理,最终是情感。当然,经过感动以后,人会有自己的想法。每个人联想的东西不一样,但要触发的一定是情感。

照片不是教科书,不是逻辑性很强的文字篇章。照片是表达情感的东西。写文字说明和标题,就是给照片一个有逻辑的观看通道。

疫情中,不错的照片也有。比如,切入的角度,就是讲这个故事的语言特别;或者,拍摄手法一般,但故事情节非常打动人。两点只要有一个就可以,两个同时有更好。现在很多讲法和情节都千篇一律。

有一些人没办法,在岗位上,必须像跑街先生,每天跑三四个点。很勤奋,但没把自己的想法融合进去。不是没这个本事,而是没这个时间,也没有人要他这样做。假如说,他有一点时间,可以静下来,会有自己的观感,再把这些观感以个人视角,融到这么大的公共卫生事件中,那就和人家不一样。但现在很多时候容不得这样。我很体谅一线记者,他必须完成工分,还要与同行竞争。这是很低层次的竞争,是需要跑量的。

上海很重要的一块,我觉得是社区。下面严防严控,主要是社区的力量。大量任务在社区。社区有最鲜活的东西。会有很多超出想象的、不可思议的东西。我看到,有些爱好者拍到一些社区的东西,不见得非常好。不过,那时不能走门串巷,我只能在街上走走扫扫,也不能去主动找人。

有人说,现在大家都会拍照。往往专业摄影师到不了第一现场,被市民代替了。但很多事情,不一定要第一时间第一现场,可以通过很多东西折射。

比如,疫情主战场在医院和公共卫生中心。但街头、家庭、学校、社区就没有吗?都有。焦点还在一线,但对应场所不一定是医院。

第一现场可能被别人先拍了。但只要是专业的摄影记者,可做的功课非常多。有的时候,还有第二现场、第三现场,把这个逻辑连接起来,更回味无穷。有些话不要直说,拐个弯说,是有道理的。不是把两个东西硬凑到一起,而是顺理成章。

我拍疫情也这样。我没追求什么特别的新闻。而且不在一线,很多信息没有。我自己拍,没去找任何关系,没去麻烦人家。疫情早期,要到你单位里,人家害怕,何必呢。我自己冷冷地拍,拍到也可以,拍不到反正也没任务。我是很自在。

我觉得,疫情常态会延续。不像SARS,我记得大概是6月,市政府出面说,SARS离我们远去,上海已经没有SARS。但这次遥遥无期,不知到什么时候,可能也不会有这么一个宣告了。

再好的故事总要有一个结尾。关于疫情的拍摄,我最早的想法是去拍一个春节。想拍到年初五,迎财神,结果迎来一个瘟神。结果没想到持续这样久。原来想,一级响应结束,再拍二级响应的头两天,到底有什么变化。然后就是二级响应,现在又变成三级。后来想,拍到100天,或拍到三级响应以后。我要下定决心,这几天就是有东西拍,我也不出去拍。把念想断掉,以后有就拍没有不拍。结果,好像总有那个拍的想法。

今天我一张都没拍。昨天我还在多多少少拍一点。整个一条街上,拍几张就算了。反正我觉得有所得就可以。

新未必锐

很多人认为,我们这代人碰到了社会起伏很大的时期。很多东西时过境迁,成为比较好的记忆画面。但当下也是这样。比如,疫情也非常特别,以前人没碰到过。比如,现在的官场,和八九十年代的官场,也不一样。

任何时候,都可以找到一些很好的或很坏的理由,去拍照或不拍照。不要去找那些不好的理由。比如,当时我们拍照很困难,一暗就不行,这也可以成为不拍照的理由。

现在是一个分享、共享的年代。现在有的年轻人表示无所谓看懂,“你们看不懂”,潜台词就是“你们落伍”。既然无所谓别人看懂,那为什么要放到公共平台上和大家分享?其实,想得到一些掌声、共鸣,得到成就感。你永远挂在家里,不和人家分享,我倒佩服你。你是要拿它办展览,进入二级市场,归根结底就是分享。你又说,根本不在乎人家分享。伪君子。

摄影像说话一样,喃喃自语,自说自话,发表演说,就看在哪个场合。 任何一个事情,离开特定的语境和时空,它是没意义的。你是被人看、被人欣赏的,就和在家里客厅不一样。所谓私摄影,假如拿到公共领域,一定要带有一些公共性,这个私才有意义。当然,可以去突破,去引领和改变别人。但大致方向是不能自顾自。否则就不要到公共平台上来。

“新锐”,我不大喜欢这种提法。现在的所谓新锐,更多是在艺术形式上,鼓励创新。但在思想锐度方面,恰恰现在没有,可能是新不锐。

现在很多年轻人履历差不多。从学校到工作岗位,也有努力奋斗,但很多是在课堂上,书本不会给他很直接的、刻骨铭心的记忆或教训。形式上,也想突破,在挣扎,不想落入你们的俗套。但在锐度上,他往往没有社会经验,不可能深刻,达到锐利的批判。

所谓的锐,一定要独立思考。锐可以不新,也可以新;新也可以锐,也可能是一个很好的包装里,包了很俗套的东西。所以,我觉得现在提的新锐有点偏。新锐很多就在表现形式上,在直接面对现实、敢于发声上的锐,我很少看到。

他没这个社会经历。你让他有感而发,他没有感,怎么发?不是说非要经历苦大仇深,才有感受。但如果平时对社会现实就不太关心,不会把别人的事情当作自己的事情,就不可能去做这个问题。

不是写小说的一定要苦。历史上,小说可能是贵族写的,不见得是苦难人写的,但他们有一颗怜悯的心,生活方式可能是不一样,但他就是在观察的,对这些东西历历在目,心是在一起的。

不能要求每个人都这样。但我觉得相对别的艺术来说,纪实摄影对现实连接更多。现在是这样一个年代,生活在这个土地上的人,不能没有痛痒的感觉。过几十年,中国变成一个比较理性、有秩序的国家,就可能需要一些比较突兀的艺术品。因为现实太平淡,一切都是按照前面做的规划来的。

我发了太多牢骚,现实是美好的。年轻人完全可以冷静观察一下自己。现在习以为常的不会永存,很多东西都会马上消失。有时事情过去了,才觉得那个东西非常好。

年轻人应该多拍一点。特别像在位置上的人。有句老话叫,理解的要去执行,不理解的也要去执行。更有人以前说,摸着石头过河。连他自己也不明白,不要说我们下面的人。哪怕不明白,看到一些变化,不管合理不合理,都把它拍下来。

我刚才一直在说,要对社会发表很锐的意见,没有一定年龄阅历,很难做到。不是说书本上的愤世嫉俗,很多是基于社会现实的。当下现实不是战争年代,而是要面对一点点的碎片。针对一些平常很小的事,我认为现在年轻人整体不锐。要真正锐,可能需要一点时间给的磨难。

现在的年轻人就业,道路和以前确实不一样。现在一个人当过农民又当过工人又去做记者的,就比较少。我这一代人,这样的情况很多。不一定做记者,后来去读大学,可能搞天体物理或做食品研究,整个一代人,几千万人,都是这样的。现在可能也有,但很少,轨迹不一样。

老而不朽

我真正拿照相机拍,是在1982年,拍胶卷一直拍到2003年,全部用底片,没有数码。从2004年到现在,我没拍过胶卷。前面二十年胶卷。那时一个胶卷可能要拍几天。现在拿着镜头就能拍,按照数量,相当于两三卷胶卷出去了。

当初拿起相机,为的是骗女朋友。女孩子都喜欢拍照。那时拍照是技术活。以前要曝光,对焦准确,照片清楚就是技术活。那时刚谈女朋友,白天拍,拍好等天黑,把窗帘拉起来,红灯一开——因为没专门的暗房,用油漆把灯泡刷红一点。就这样拍一点点。

先是要有,后来要好,要有艺术性。后来,有各种各样的机会,就这样拍下来。

总有一个过程。1980年代刚开始接触国外的信息很少,不知道摄影可以做什么。小时候拍纪念照,觉得可以拍唯美的东西,月亮、日出什么的。1980年代后来接触的是港澳沙龙的风格——最早改革开放进来是这批。根本不知什么普利策、荷赛。当然,1980年代比较活跃。后来荷赛来了,荷赛最早是在上海办的展览,是1988年,然后到北京办,来了一批美联社、法新社什么的。后来潜移默化,受他们影响,知道照片也可以这样,就一点点拍。

1980年代拍的一些照片,现在觉得有些价值,但说老实话,都是撞上了。不可能有很清醒的意识,记录什么人类共同体。1990年代之后,越到后来越清楚。我1986年,沙龙也拍了两年,和老前辈一道在上海美术馆办展览,总要拿出一些与众不同的,弄一些稀奇古怪的。别人看不懂最好,神秘、艺术感、哲学都在里面。我自己也看不懂,装的。我经历过这个过程,想突破自己,是好事情。但我觉得,不要沉迷在里面。

我有段时间就这样弄。还好,在1988年,国外的一些摄影进来了。那个年代还出了很多纪实的刊物,需要大量纪实摄影。我相信,那时候的照片上去,你只要拍清楚,意识到位,构图用光好不好不是最重要的。关键是,拍的这个事,是大家都关心的、有兴趣去读的。而且,不是拿照相机的同行来评议,可能是一个社区里的阿姨,可能是一个医院里的医生,也有可能是大学教授。各种各样的人来关注和评论你的照片。以前我们看照片,都在一个小圈子里。他们看了高兴,我就得意。圈外的我不关心。后来我发现,照片更大的观众群体是在外面。从中我获得了共鸣,我们都是现实生活当中的人,对社会、对现实一定有看法。

以前我们所谓的摄影创作,和你的人生现实是脱离的。人过得惨兮兮,还拍一些莫名其妙的照片,都不是心里话。其实,你拍的东西,和想表达的话是可以吻合的,照片是你说话的一个通道,你想拍的东西就是你想说的话。

我下过乡,做过农民,也做过工人。我的人生经历,有很多是苦难的。把它利用起来,就是你的财富,你永远唉声叹气,这就是包袱了。我觉得,这是我的财富。接触各种各样的人,对我日后拍照有很大好处。拍照就是观察,这些人成为观察的一个点,我觉得如鱼得水。有的人天生对光线、影调敏感。我有我的优势,我经历过的事情太多。

你本身就是你,只是怎么把想表达的意思,从语言或文字方式,转化成视觉。转化很重要。有的人说,哲学家去拍照都是好的,转化不成另一种语言就不行。怎么转化出来,不能老用隐喻、象征的方法。

有段时间,1980年代,我非常喜欢隐喻。我以前常举一个例子。我拍一个老太太的背影,逆光下面,后面黑的,我照高光,高光那边是亮的,她白发随风飘起来,像火焰一样。我起了个名字“默默的燃烧”。有的人说,非常到位。象征人生沧桑什么的。

照片老是这样拍,我觉得,也是可以的吧。就像说话,有人是诗朗诵,有人是说相声,有的人是上海说唱,有各种各样的方式说。你找到你最合适、最擅长、最得心应手的说话方法,就都可以。

我不是研究艺术史的。我觉得,艺术家总要和他当时的社会语境有关。任何新的东西,不会凭空出现。我们在后面看,可能就看到表面的东西。欧美确实纪实摄影不好搞,社会平淡无奇,按部就班。所有东西都按照规矩。但在中国,很多东西超出你的想像。当下有意思的不是小说,是新闻。现实稀奇古怪,为什么到我们的艺术品中,这种都不见了?很多人都在酒桌上说,到了换一种说话方式的时候,要用你的艺术生命说话的时候,反而这种东西不见了。老是说一些不是自己心里最想说的话,我觉得那你肯定有别的目的。

我们现在谈的是新闻纪实。摄影是一个说话的工具。有人唱歌,有人朗诵,有人写散文,有人写长篇小说。纪实摄影也是一种。相声里有一种术语。可以倒着说,说得很溜。但老玩这种嘴皮子,没有实际内容,相声就灭掉了。相声最重要的是讽刺、批判现实,离开了那个,说话再溜是没有用的。现在漫画也不景气,画得再滑稽没用。纪实摄影也是。要看想表达什么东西,关键是不能空洞无物。

我以前做专题,做得好是一回事,最重要的是,这个专题是人家期待的,这就成功了一半。你做这个专题写的再深入、再行文、再漂亮,这个题目人家不关心,一半就失败了。

人有时要给自己一点压力,人都是惰性的动物。我以前在《新民晚报》,在《新民周刊》,再之前在《青年报》的生活周刊,都连续做自己的专栏,就是一篇文章和一张照片。最早在《青年报》生活周刊,我一张照片下就几十个字。后来,我觉得,几十个字能把简单的时间地点说清楚,但要提供给人家一个观看的方向,几十个字不行。后来我在生活周刊上,做一个稍微长一点的文字,大概100字左右。到《新民周刊》的时候,我就写六百多字。后来我觉得不行,进入微博时代,文字要简单了,我把它缩到四五百字,后来就限定在三百字之内。太长了,再好人家也不看。

就这样,逼着我自己,每个礼拜必须完成。要做一个礼拜一篇,实际上我是要做好多篇,最后选一个,至少要做两个。这就是我自己给自己压力。到一定压力以后,就形成一个循环,有自己的一个动力。做到后来,可能人家会打电话,很想上你这个栏目,提供两个信息给你。你就顺时针走了。当然,那时你可以挑挑选选。总有一些小技巧在,知道哪些地方可能容易出片子。没这个栏目逼着你,不可能这么用心去做。人永远是有惰性。人要创新,创新就是偷懒。想要最小的投入,最大的产出。

我当时投入的事情,是很多人没做的。我觉得,需要我去做这些事情,不做可能这个时机就没了。不是很多人在做这个事情,多一个少一个无所谓。我觉得,我做得很有成就感,很需要我这样一个人在。我也很需要这样一份工作,去做这个事情,做得也蛮开心不痛苦。我做的过程还是比较好。所以对别的地方,就顾得比较少。人不可能十全十美。

我不认为自己老。我非常愿意学新技术。软件我问小朋友拷一个来,就自己百度摸索用。现在很方便,我又不要做很复杂的,我就最简单的。最好不见得你看得出我在用心做,但我要把它弄得很流畅,把观众视点聚焦在我讲的事上面。有些效果技巧我玩过,前面觉得很炫,后来就觉得,人家看了觉得好玩,但我讲什么事情他忘了。

我觉得年龄不一定是问题。老顽童很多,老朽当然更多。但那些老朽,年轻时也朽,不是老了以后才朽,他早就朽了。

现在几点?我昨天坐49路公交车路过人民广场,看到关着的大剧院门口有一条广告,印象当中,叫“有光就有戏”。我觉得蛮好的。我想找一个黄昏,暗暗的角落,有一些路灯。但我不知晚上究竟怎么样。假如是这样一个场景,有人可以,没人也可以。路上肯定有一点光。

过一会儿,我就到那里去看看。反正想到就拍一张。这个无所谓,我觉得断了就断了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司