- +1

研讨会︱清末民初实业家、政治活动家汤寿潜和他的时代

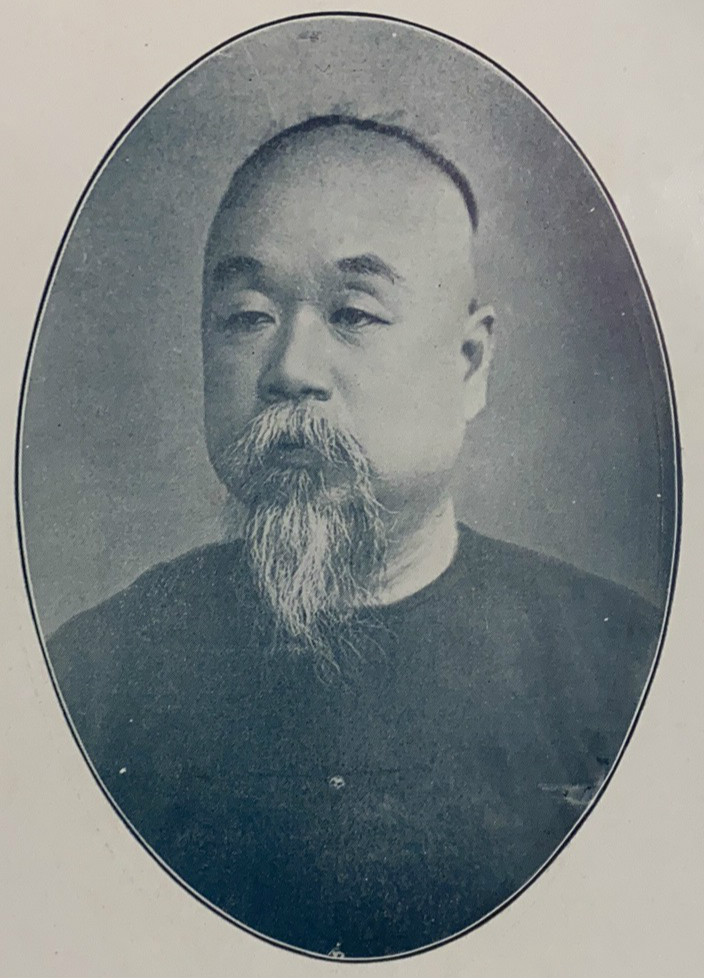

汤寿潜(1856-1917),原名震,字蜇先(或叫蛰仙),浙江萧山人。清末民初著名的改革家、实业家和政治活动家,是晚清立宪派的领袖人物,因争路权、修铁路而名重一时。

汤寿潜像

张謇和汤寿潜并称“张汤”,但学界及民众大多只见“张”不见“汤”。有鉴于此,12月12-13日,萧山区文化和广电旅游体育局联合杭州师范大学浙江省民国史研究中心、中国人民大学《清史研究》编辑部等机构举办“汤寿潜和他的时代暨辛亥革命110周年学术研讨会”。来自中国人民大学、中国社科院近代史研究所、北京大学、浙江大学、复旦大学、中山大学等高校和科研院所的50余位学者与会,就汤寿潜的思想、清末路权、辛亥革命等问题进行了深入探讨。澎湃新闻选取部分学者发言整理成文,以飨读者。

与会学者合影

汤寿潜的思想

中国史学会副会长熊月之教授的报告题为《汤寿潜思想的变易与坚守》。他指出,汤寿潜的社会资本主要有两项:一是科举;二是时论。1890年,汤写成《危言》并刊行;1892年,汤考中进士,授翰林院庶吉士。此后,他便大名远扬,渐入佳境,不断被任命担任各种职务。《危言》内涵极丰,体系完备,酝酿、写作时间显然较长,不是短时间内可以完成的,汤寿潜在1888年已着手此书的写作。但《危言》属于时论,与科举考试属于不同的知识系统,互不兼容。那时候,按照社会对于年轻士子的期待,尤其是汤寿潜那样的家族对于其前途的期待,汤寿潜应该全力以赴学习科举知识与技巧,而不宜心力旁骛。但是,汤将那么多的精力放在了《危言》的撰写上面,结果《危言》之完成先于中进士。从国家命运、民族前途角度考虑,《危言》的价值当然更高。换句话说,至少在1890年以前那一段时间里,汤是将国家前途、民族命运置于个人、家族的发达之上的。当然,汤寿潜也没有将精力全部放在《危言》的写作,也兼顾了科举考试。所以,他在1888年中举,四年后中进士。熊月之认为,在“三千年未有之大变局”中,汤寿潜用自己的思想、实践,作出了一个将古今中西文化中优秀成分有机结合的典范。

浙江大学人文学院文科资深教授桑兵的报告题为《汤寿潜与辛亥江浙立宪派的革命转向》。汤寿潜与张謇等人早就主张立宪,认为专制是造成不公与落后的根源,因而坚决反对专制,主张立宪。武昌首义之后,江苏人士的《时报》与浙江人士的《时事新报》以及商务印书馆,利用报刊图书,主动制造革命舆论。在鼓吹革命正当性的同时,部分调整革命宣传的内涵,同时争取革命的话语权。桑兵将汤寿潜当时的主张归纳如下:1、复汉不排满,推翻清廷,容纳满人。2、无国之民最为悲惨,因而无论如何不能陷入无国状态。3、反对袁世凯,主张北伐,以免由清廷将政权私相授受,妨碍民国政府的正当性与正统性。他接着比较了江浙立宪派中的差异。最后,桑兵提醒研究者,不宜就汤寿潜论汤寿潜,要将其前后左右都联系起来加以看待。

中国人民大学清史研究所所长朱浒教授的报告题为《甲午战前汤寿潜与康有为的保朝策之比较及其意义》。朝鲜问题是引爆中日甲午战争的最直接因素,而在甲午战争爆发以前,中国社会已对朝鲜问题多有关注。汤寿潜和康有为都在1890年对此提供了较为系统的看法,汤寿潜在是年出版的《危言》中有关于“保朝”的专论,康有为亦于是年撰写了《保朝鲜策》一文。朱浒综览二人观点,总结其相似之处在于:1、两人皆认为朝鲜的命运是中国不能回避的问题;2、俄国是对朝鲜和中国的巨大威胁;3、上中下三策虽然次序有所不同,但是解决问题的思路基本上不出弃朝、并朝、公同保朝这三种思路。不同之处在于:1、汤寿潜防范日本的程度弱于防范俄国,康有为基本上将两者的威胁等同视之;2、康有为对并朝之策抱有一定幻想,汤寿潜没有;3、汤寿潜对公同保护之策的考虑较康有为深入。

杭州师范大学历史学系陶水木教授的报告题为《百年汤寿潜研究的回顾与展望》。他指出,百年来特别是上世纪90年代以来,学术界对汤寿潜的研究已取得显著进展,但这种进展与汤寿潜在中国近代史上的地位和影响仍不相称,与学术界对张謇的研究相比,更是相形见绌。比如,在文献搜集整理方面,迄今没能出版汤寿潜全集;在研究广度方面,已有研究主要集中在汤寿潜维新思想、经济思想、教育思想、铁路思想与实践、立宪思想与实践、督浙评述及总体评价等方面,关于汤寿潜与当时一些重要人物的关系,汤寿潜的文学、史学、学术思想、军事国防思想等方面研究都有待开拓;就研究深度而言,由于汤寿潜文献挖掘整理刊布的局限,不少研究成果缺乏论述力度和研究深度;就研究的体制化建设而言,不仅缺乏专门的汤寿潜研究机构和专门的学术刊物,也缺乏专门的、稳定的研究队伍,就是偶有涉及汤寿潜研究的学者也并不多。陶水木认为,要进一步推进汤寿潜研究,准确评价汤寿潜在中国近代史上的地位和作用,应确立民族、民权、民生三种研究视野,并进一步搜集、整理、出版汤寿潜著述,拓展汤寿潜研究领域,加强汤寿潜与同时代其他重要人物关系研究,加快汤寿潜研究的体制化建设。

会议现场

汤寿潜与清末路政

杭州师范大学历史学系周东华教授的报告题为《汤寿潜与清末民初杭州“城站时代”的到来》。在江墅铁路修筑过程中,围绕“穿城而过”的站点选择,汤寿潜确定“城站入城”。1910年,汤主持的城站火车站竣工,是当时杭州唯一的城内火车站。为了满足百姓出行的需要,使城站的交通枢纽职能得到百姓的认可,政府通过修缮道路、增设人力车、设立专门的车行,逐步完善了市内交通,使市内市外的交通网得以连接。随着城站人流量的大幅增加,政府开始重视城站周边的商业建设,建立了楼外楼、影戏院、城站旅馆等新式商业场所,举办赛兰会等大小活动,丰富了市民生活,也促进了城站的繁荣。同时,为了满足更多人群的需求,政府对城站周边公共空间也进行了调整,开辟了城站公园、儿童运动场,并通过治娼活动一定程度上净化了城站周边的环境,使市民的日常文化休闲活动更加具有现代文明的特点。在这一系列的市政建设下,集贸易、服务、展览、休闲于一体,并配以完善的市政交通的“城站CBD”最终形成,它不仅成为民国时期杭州的核心,也是杭州步入现代化的象征和标志。

广东省社会科学院副研究员李振武的报告题为《浙江咨议局与巡抚冲突——以汤寿潜被革除浙路公司总理事为例》。宣统二年,汤寿潜被革除浙路公司总理,此事引起轩然大波,各方函电交驰,对汤寿潜施以援手,要求朝廷收回成命。浙江省谘议局认为,按照《大清商律》规定,政府不得任意撤换由股东公举的公司总理。他们一面呈请增韫代奏朝廷,要求收回革除汤寿潜官职的旨令;一面停议待旨。增韫札令谘议局先开会,开会后即代为转奏。谘议局议员恐增韫意存敷衍,坚持巡抚先行代奏,谘议局其后开议,增韫不允,又数次劝谘议局开议,遭谘议局回绝。于是,他两次下令谘议局开会,但谘议局并未退让,将争执之事上呈资政院,控告增韫违背局章,擅令停会,“实属违背法律”,请求核办。资政院以谘议局常年会期甚短为由,劝告谘议局议员不必对代奏的时间先后过于计较,耽搁讨论其他大政。十月初三日,谘议局复会,增韫答允代奏。李振武指出,考察这一巡抚与谘议局间的纷争事件,有助于认识清末预备立宪时期中国仿行西方宪政的具体实施情况。

上海大学文学院历史系教授廖大伟的报告题为《汤寿潜名声远扬的途径与空间要素》。35岁前,汤寿潜只是一介普通书生,其成名始于《危言》1890年刊世。《危言》内容切合时势,眼光超前,令人折服,但是内容再精彩,也得靠传播。1894年《危言》增幅改刻本为石印本再刊,翁同龢、孙家鼐向光绪帝推荐了该书,并请将郑观应《盛事危言》、汤寿潜《危言》和冯桂芬《校邠庐抗议》印刷数千份发给各级官员。于是汤寿潜的名字上达天庭,晓于官场,一下子有名了。廖大伟指出,这一结果固然缘于《危言》内容,但翁、孙二人推荐这一人际传播的作用不可或缺的,而隐藏在《危言》背后的印刷新技术支撑也很重要。1880年石印技术后开始普及,成书的速度和质量显著加快。印刷技术的改进使得印刷数千份不是问题,使《危言》传播面更广,速度更快。此后汤寿潜受朝廷青睐,而他却反而冷淡。他似乎同张謇一样,更加关注国家命运,继续思考应变之策,官学两界,游走于野,吁请于朝,办实事,促改变,仍不忘著书立说,更乐意解惑授业,尤其他的交友和活动网络,层次更高,范围更广,加入了强学会,参与东南互保,与康有为、梁启超、谭嗣同、张謇、郑孝胥、刘锦藻、汪康年、许鼎霖、张元济、夏曾佑交往,光复后与陈其美、程德全、伍廷芳等过从,总之他声名越来越大,成为东南人望、浙江代表。而能如此,除了一定的人际传播外,还与电报、报纸这几种信息传播载体有关的群体传播和大众传播有关。

杭州师范大学人文学院薛玉琴教授的报告题为《走向共和:辛亥革命再反思》。她从汉娜·阿伦特《论革命》一书的见解出发,指出首先应该重新审视与反思辛亥革命前的舆论宣传与理论设计,具体而言,即“毕三次革命之功于一役”的提法、革命党人与立宪派的论战;其次应该反思辛亥革命之后的总统制与内阁制之争。

会议现场

汤寿潜及其时代的政治

安徽师范大学政法学院章征科教授的报告题为《近代变局和政局演进与汤寿潜的政治抉择》。他指出汤寿潜思想观念演进及行为选择顺应了时代发展趋向,使他能够引领舆论,对清末民初政治产生直接而深远的影响。对浙江政局而言,汤寿潜总理全浙铁路,建成浙江省的第一条铁路沪杭线,成为浙江保路运动的著名领袖;成立咨议局、领导全浙立宪运动;出任都督,和平解决旗营问题。对东南政局而言,影响最直接的是筹划东南互保;他还在上海筹划立宪活动,加速东南一隅的政治离心倾向;任浙督后,派攻宁支队3200余人开赴镇江,江浙联军经过血战攻克南京,为共和政府定鼎提供了极重要条件。对整个中国而言,他维护路权斗争,推动立宪运动和共和政治发展、派兵攻占南京,为建立民国、参与谋划全国政权;1912年1月南京临时政府成立,汤寿潜为交通总长(未赴任),不久自告奋勇为南京临时政府到南洋劝募公债,以纾财政危机;汤寿潜还提出“援鄂伐燕”的主张,因为必须顾全武汉乃首义之区,为此应停止议和,全力北伐。对其自身而言,政治抉择实现了他自身角色与身份的新转化,即成为新兴资产阶级利益的代言人、近代政治活动家。

中央民族大学历史文化学院崔岷教授的报告题为《民团与商团的合离:光复前夜杭州的“组织团防”与绅商冲突》。武昌起义后,杭州当地绅士联合各界召开组织民防大会,经过表决决定将民团组织命名为“全省民团总局”。经过投票,选举汤寿潜为总理,谘议局议长陈黼宸为副理。针对当时混乱的社会秩序,汤寿潜下令对罪犯“严密查拿,分别正法”;整顿巡警“以卫人民,而保治安”;并立即着手“筹办民团”。都督府制订了《民团章程》,要求各府县督办。但在创建民团的过程中,官府和绅民之间在经费和器械等方面产生了不同意见和不可避免的矛盾。经过讨论和争执,杭州以及浙江其他地区的民团、商团等逐渐建立起来,为稳固革命后社会秩序做出了贡献。

绍兴文理学院马克思主义学院教授谢一彪的报告题为《论浙江都督时期的汤寿潜》。他详细梳理了浙江都督时期汤寿潜的活动:武昌起义后,汤寿潜因“众望所归”,应邀出任浙江军政府第一任都督,迅速稳定了浙江局势。汤寿潜有革命武装作后盾,凭借个人威望,和平地解决了杭州旗营问题。汤寿潜在浙江设立地方立法机构参议部,组建临时参议会,颁布《中华民国浙江省约法》,将西方资产阶级民主政治在浙江付诸实践。尽管浙江军政府刚刚创建,汤寿潜仍派出浙军攻宁支队,参与克复南京;声援湖北军政府抗击清军,积极准备北伐,反对与袁世凯妥协议和。汤寿潜积极参与中华民国临时政府的筹建,依据革命形势变化,适时提出建都地点和临时政府首脑人选。支持孙中山出任第一任中华民国临时大总统,建立了资产阶级共和政权。

浙江大学历史系教授汪林茂的报告题为《现设宪政新秩序——1911-1917年的汤寿潜》。南京临时政府成立六天之后,汤寿潜便藉口自己已被任命为交通部长而一再提出辞“浙江都督”一职。1912年3月,汤寿潜以南洋劝募公债总理的身份远赴南洋劝募公债。历时两个多月,6月径直回到家乡,即致电已上任的北京袁世凯政府,辞去了所有在政府的职务。在此后的三四年时间里,他除了复任浙路公司总理(后改称理事长)外,在政治上一直保持静默。期间,北京政府几度请他出山任职,几度给予奖励,都一概被他拒绝。自此之后,汤寿潜在政治上几乎没有过表态,但汪林茂认为,汤的政治立场和政治态度始终是一以贯之的,即重建辛亥革命建立的宪政秩序。

(薛瑞对本文亦有贡献)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司