- +1

充满悖论的苏联外宾商店:一个令人虔敬的“普通名词”

外宾商店史中充满了各种悖论。从马克思主义政治经济学角度出发,市场是资本主义的,外宾商店却以此方法为社会主义的胜利效劳。为了取得外汇现款,外宾商店牺牲了马克思主义神圣的阶级立场:在外宾商店里,获益的不是无产阶级,而是阶级异己分子——那些有黄金的人。但是,不仅外宾商店的目标和方法在思想上存在矛盾,苏联领导人和当时普通人对于外宾商店的理解也是相反的。

当时的政府文件百般强调了外宾商店的政治意义,即工业化的命运,甚至十月革命事业的命运都取决于外宾商店的成败。收入的每一个金卢布都在巩固苏联,每个失去的金卢布都在延缓社会主义建设。国家领导人认为,充满敌意的国际环境以及很多国家对苏联商品的禁运更加凸显了外宾商店加强苏联外汇独立的使命的政治意义。外宾商店为苏联工业第一批大型企业的建设做出了巨大的贡献,这批企业包括国家为之自豪的乌拉尔机械制造厂、库兹涅茨克煤田、马格尼托哥尔斯克冶金联合体。似乎,凭借对无产阶级国家所做的贡献,外宾商店配得上一枚勋章,而它的名字本应在苏联领导人口中以英雄的口吻说出。然而,并非如此。

斯摩棱斯克广场上的外宾商店

在1930年代苏联领导人的政治语言中,“外宾商店”只是个普通名词,它不是英雄主义的同义词,而是象征着庸俗市侩、小市民品位、小资产阶级、甜腻、物质欲、贪婪,换言之,就是革命精神的反面。这让人想起格·亚历山德罗夫的电影《快乐的孩子们》中那个嗓音不好的无用的时髦姑娘列娜契卡——“外宾商店的孩子”。还有一个把“外宾商店”用作政治化普通名词的例子。1934年,在第一次全苏作家代表大会上,无产阶级诗人杰米扬·别德内在抨击布哈林关于诗歌的报告时说:“布哈林有点喜欢奶油饼干的味道。布哈林为喜欢吃甜食的人创造了某种诗歌的外宾商店。我更愿意留在普通真实的日常用品中。”多好的比喻!甜美的外宾商店奶油饼干——这是甜腻庸俗的象征;真实朴实的日用品——这是无产阶级的旗帜!在1930年代一篇讽刺参与盗窃的外宾商店工作人员虚情假意地“忏悔”的小品文中,有这样的句子:“眼里含着泪,手里拿着外宾商店的干酪块。”在文末道出了真理:手里拿着外宾商店干酪块的人不可能真诚地哭泣和忏悔。外宾商店的干酪块是阶级敌人的标志。外宾商店的世界敌视着无产阶级事业。外宾商店加速关闭也绝非偶然。

在当时的政治意识中,两种形象兼而有之:创造外宾商店并使之为社会主义建设效力的人所拥有的无私奉献的禁欲主义革命形象,以及受到资产阶级锦衣华服诱惑的外宾商店顾客的庸俗形象。官方文件中充斥着无产阶级和庸俗小市民之间的对立。在外宾商店的文件中借用革命前的商贸语汇称消费者为“公众”,这就等于把外宾商店的顾客和过去令人憎恶的时代混为一谈。领导们呼吁最好仔细盯着顾客的脸(而不是大费唇舌),这让人思考,哪种消费者更为重要——外宾商店的顾客还是“消费着”居民积蓄的无产阶级国家。谁的利益更为重要——顾客还是国家?这个问题在外宾商店引起了一连串争论:为国家获取有价物品的收购点更为重要,还是满足顾客消费需求的商店更为重要?谁为谁效劳?——外宾商店为顾客效劳,还是顾客为外宾商店效劳?

非革命的庸俗顾客的形象和外宾商店革命使命之间的对立为抽取有价物品的残酷手段进行了辩护:“今天能获得的就不要推到明天”“好好工作,不要放走任何一个没有上交有价物品的人”“以最小的代价为国家带来最大的外汇财富”。外宾商店顾客的非革命属性是“有价物品—商品”的不等价交换、外宾商店利用饥荒需求垄断价格的思想原因:“价格具有重大意义——这个问题很尖锐。我们的任务是以最少的商品获取最多的财富,因为我们大部分时候不是和无产主义者打交道,而是和那些拥有旧时代积蓄的人打交道(下画线是我想强调的——作者注)。”这句话揭示了外宾商店的又一个悖论:尽管能不能进入外宾商店并不取决于社会出身,但外宾商店还是具有鲜明的阶级属性的。反常之处在于,外宾商店反映了阶级立场的精髓:从苏联领导人对外宾商店的政治看法出发,所有外宾商店的顾客连同他们的庸俗积蓄都属于旧时代。所以,他们不应该遭到社会隔离。因此,他们值得同情!

在对外宾商店失败原因的官方分析中,可以看到过去的旧世界和即将出现的新世界之间的对抗。外宾商店里所有不好的东西都被解释成混入其系统的“社会异己分子”和“蜕变者”在捣乱。“资本主义”贸易的方法和目标(通过欺骗顾客获取暴利)总是和“社会主义贸易”(满足人民消费需求的“文明贸易”)相冲突。外宾商店管委会“文明贸易”的文件称:“弗拉基米尔·伊里奇的呼吁仍然记忆犹新——‘学习贸易’。这个口号发布至今已有多年,我们不少年轻领导已经学得不错。然而,遗憾的是,旧俄国‘商业’中运用的旧贸易‘方法’,即围绕‘不骗不卖’原则的贸易方法,连同不理解苏联贸易特点和本质的旧‘专家们’一道存在于我们苏联的贸易中。”

历史中满是讽刺。外宾商店的领导层追求着社会主义文明贸易,但正是社会主义文明贸易毁掉了外宾商店:随着国家状况的改善,外宾商店就开始从为国家谋利的、向苏联饥民高价出售成袋面粉的、阴暗肮脏的小铺子转型成销售精英商品的示范性外汇商店,由于后者无法保证大笔利润,政府最终关闭了外宾商店。这是对“谁为谁效劳?”这个问题的答案。总之,在这个贸易企业的创始者——斯大林领导层看来,旧时代遗民和他们的有价物品是为了外宾商店、为了工业化、为了国家而存在的,而不是外宾商店为顾客效劳。从这个意义上讲,当时人们对于外宾商店“不称职”、没能成为社会主义文明贸易企业的指责是缺乏依据的。在苏联领导人看来,外宾商店另有使命,它没有错过机会,而是完成了缔造者赋予它的任务——利用人民的需要、不惜使用欺骗手法获得外汇。社会主义文明贸易所宣称的目标和方法并不是外宾商店史中最重要的。根据当时的政治语言和思想理解,外宾商店是一家资本主义贸易企业——外汇垄断者,其为获利而利用了消费需求的有利行情。讽刺的是,在苏联建设社会主义的革命目标成了外宾商店的辩护词。庸俗习气是外宾商店的工作方法和本身存续的思想依据,革命精神对于庸俗习气的专制可见于对黄金本质和功能的官方解释中。读过外宾商店的资料就不会怀疑,苏联领导人和外宾商店的工作人员都意识到了黄金的意义。这就承认了黄金对于国家、对于工业化的重要性。苏联领导人认为,黄金对于苏联人毫无用处,因为他们的社会地位并不取决于物质所得,而是取决于对建设社会主义事业的贡献:“日常使用的黄金和白银——这是旧时代小市民阶层的奇怪兴致,人们借助这些东西在过去的生活中取得显赫的地位。苏联公民不再需要这些东西。这些黄金和白银制品必须尽快在‘外宾商店’的百货商场里兑换成最好的商品。”不管是苏联领导人真的相信黄金只有在资本主义世界才有意义,还是为达到目的利用宣传手法的违心言论,否定黄金在社会主义中的社会作用的言论再次显示了,对于外宾商店的思想理解立足于旧世界和新兴世界的冲突之上。

在某种意义上讲,在社会主义中,人们的社会地位和物质富足取决于国家对其功绩的认可,但外宾商店却证明,黄金及其他有价物品的意义并不限于其对完成国家工业计划的重要性。在外宾商店存续期间,与其说是人的社会地位取决于黄金,倒不如说是人的生命取决于黄金。因此,很想知道社会大众是如何理解外宾商店的。为此,我决定求助于“当今的圣经”——因特网。对网络资料的分析显示,大众对外宾商店的理解不同于苏联领导的政治视野。

“外宾商店”这个短短的单词给我带来了一股信息洪流——网上有将近9000条链接!其中大部分是人们的回忆。这个名词无人不知,不同民族的人,事实上是所有人都在讲述第一个五年计划时期的饥饿生活时提到了外宾商店。对于外宾商店的社会记忆保持着虔诚、令人难以捉摸、无法理解,甚至是神秘的感觉。我们想起了阿斯塔菲耶夫笔下那个“有着外宾商店神秘名称的商店”。“外宾商店”的缩写来自“外宾商品供应公司”,这让人们感到困惑,这和他们实际看到的并不相符,去外宾商店购物的人基本上都是苏联公民。但是,将“外宾商店”(Торгсин)错误解释为“贸易辛迪加”(торговый синдикат)(现代研究者争先恐后地借用了这种解释)是否与实际情况不符呢?其实,这种解释更符合逻辑和本意。此外,“贸易辛迪加”从语言风格上使外宾商店更像是1920年代“新经济政策”时期的贸易企业。按照市场经营本质,外宾商店更像“新经济政策”下的混合经济体,而不像1930年代斯大林式的计划-分配经济组织。

对于很多同时代的人而言,外宾商店仍是猜不透的。时至今日,对乌克兰饥荒经历者的访谈证实,很多人以为外宾商店是西方的人道主义援助,类似于1921年美国对苏联饥民的救助。为此,他们还批评西方的救助不是无偿的。例如,鲍里斯·汉德罗斯称:“有人说,不管是不是美国干的,肯定有人可耻地参与了。因为外宾商店里有美国商品——美国面粉、美国罐头。这一切意味着,这不是对饥民的无偿救助,而是生意。无论从哪个方面看,这都不体面。苏联政府用这种方式赚取工业化所需的资金。”另一个见证者列夫·邦达里在访谈中称,父亲把母亲的金牙拿到了莫吉廖夫,那里有“一家外宾商店下属的美国商店”。马夏·博特斯坦在回忆乌克兰大饥荒时讲到,由于有外宾商店,她全家都没有挨饿。在回答什么是外宾商店时,她说“它来自美国”。丽娃·布雷尔金娜回忆道,“救助来自法国和美国”,她们家有点白银,被拿去外宾商店换购商品了。

事实上,在回忆录、日记、书信、叙述和自传中所有关于外宾商店的回忆都属于大饥荒时期。在人们的讲述中,外宾商店承载了民族创伤、家庭和个人悲剧。其实,没有一个关于外宾商店的回忆属于相对优越的1934-1935年。这就认可了外宾商店完成的拯救人民于饥饿的主要社会任务,也认可了它对社会的意义。加林娜·谢尔巴科娃写道:“我出生于乌克兰大饥荒时期。为了保住孩子,奶奶把自己的订婚戒指拿到了巴赫穆特市的外宾商店,换购了麦糁。’所以你活了下来。’”当年的饥民在外宾商店看到的是不真实的、不可触及的繁荣世界,所以,据阿斯塔菲耶夫的描述,他们“带着敬意,甚至有点颤抖地”叫出它的名称。这是站在外宾商店橱窗前的孩子们的感受:“1932-1933年冬天的顿河畔罗斯托夫。我最常听到的一个词是‘饥饿’。渐渐地出现了一些别的新词:全俄消费合作社联盟临时工人委员会、配给卡、流通券、外宾商店。妈妈把一枚宝石戒指和一对银匙——我们的传家宝拿到了外宾商店。外宾商店对我而言是一个童话。我站在展示着香肠、小灌肠、黑鱼子酱、糖果、巧克力、小蛋糕的橱窗前。我没有求着妈妈买:我很清楚,妈妈买不起这些东西。她买给我的最好东西是一点儿大米和几块奶油。”瓦·伊·马罗奇科在关于乌克兰外宾商店的章节中写道,饥民们将“外宾商店”的缩写解释为:“同志们,俄罗斯即将灭亡。斯大林正在消灭人民。”(Товарищи,Россия гибнет.Сталин истребляет народ,俄语原文中每个单词的首字母拼起来和“外宾商店”缩写一致——译者注)如果了解追忆和回忆录,并通读当时的档案文献,那就会发现关注饥荒的国外移民在传单上写过不少类似的句子,用来解读“外宾商店”这个单词。当时在苏联国内生活的人对于“外宾商店”这个奇怪的单位百感交集,但主要感觉不是政治宣传画,而是痛苦、悲痛、希望和虔敬。

由于外宾商店交易时不像定量配给单位、国有营利性商店和市场那样直接使用卢布纸币和铜戈比,而是使用有价物品,这加剧了外宾商店不真实和奇怪的感觉。这不仅给外宾商店和里面的工作人员戴上了特别的光环,还给那些拥有资金、可以在外宾商店“随心所欲”购物的人戴上了特别的光环。然而,在社会敬仰中还交织着来自没有有价物品的人的不公平感、嫉妒和恶意。我们想起了《大师和玛格丽特》中,在斯摩棱斯克广场外宾商店里,发生在一个疑似冒充外国人的“穿雪青呢大衣的绅士”身上的事情。为了回应卡罗维耶夫关于忽视普通苏联公民利益以及用“鲑鱼肉撑肥”和“装满了外币”迎合外国人的民粹主义宣传,“有个衣着寒酸但又温柔体面的、刚刚在糖果点心部买了三块杏仁饼的小老头骤然面色大变。他两眼射出凶光,脸涨得通红,把装着杏仁饼的纸袋子往地上一扔,用孩子般尖细的声音大喊道:‘说得对!’然后他抽出一个托盘,把刚才被别格莫特拆毁的巧克力埃菲尔塔的残迹撒了一地,左手迅速揪下外国人的呢帽,同时抡起右手里的托盘朝那人的秃头平着拍去......”

网上的浏览呈现了又一个也是本书最后一个外宾商店的悖论:外宾商店的下属商店在1930年代中叶关闭,但是外宾商店一直活到了今天。对于熟知外宾商店的世代,它不仅是历史记忆中的形象。在莫斯科、加里宁格勒、新西伯利亚、叶卡捷琳堡、奥布宁斯克、基辅、圣彼得堡、摩尔曼斯克、顿河畔罗斯托夫、奥伦堡、那霍德卡港、卡穆纳尔卡镇以及其他后苏联空间的城镇,不少有限责任公司、网店、商场在“外宾商店”的招牌之下出售家具、手机、药品、食品、木材和内衬。还有名为“外宾商店”的出版社,甚至足球队。《大师和玛格丽特》中的外宾商店因布尔加科夫而永存,前几年,其所在的斯摩棱斯克市场大楼里的一家食品商店甚至恢复了过去的招牌。随着资本主义时代的到来,“外宾商店”品牌在俄罗斯常常和商贸之神墨丘利的形象一起被使用。不过,斯大林时期领导层一边利用外宾商店,一边又在思想上抗拒它,如今已完全不同,“外宾商店”品牌看起来无论是对消费者还是企业家都具有吸引力。今天,“外宾商店”品牌正利用着过去外宾商店的外汇精英形象及其特殊性。这个名词对顾客的程式化召唤清晰易懂——“如果您想购买世界级的商品,您不需要为此花费黄金和外汇,只要到我们商店用卢布购买即可”。该说点儿什么?“有其父必有其子”,正如诗人讲的,“每个时代都会长出自己的树木”。

“往事一去不返,何悲之有?”但是,作为历史学家的我很遗憾,“哪怕一刻钟”也没能看过一眼那从我们父母童年里永远逝去的外宾商店。

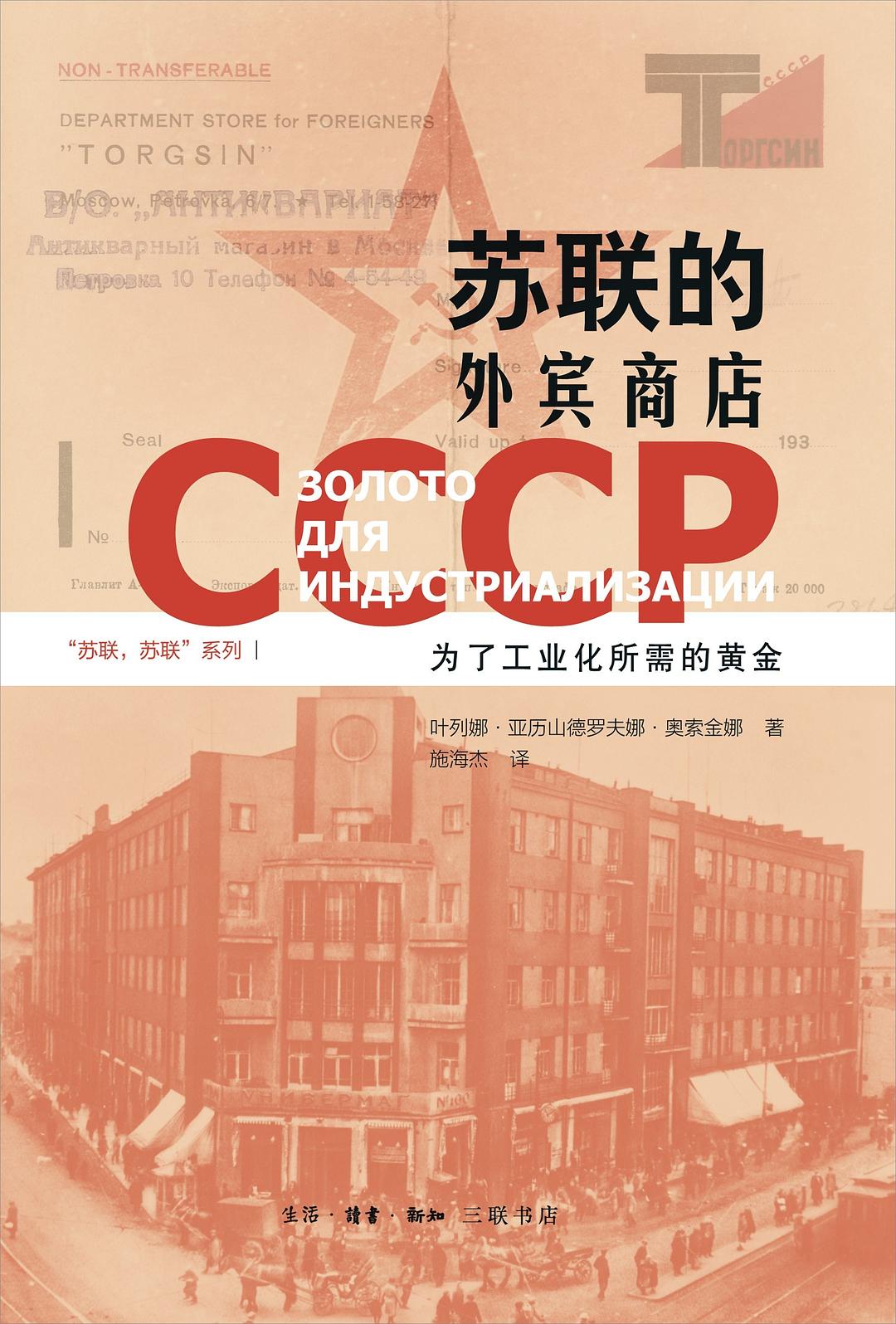

(本文摘自叶列娜·亚历山德罗夫娜·奥索金娜著《苏联的外宾商店:为了工业化所需的黄金》,施海杰译,生活·读书·新知三联书店,2020年8月。澎湃新闻经授权发布,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司