- +1

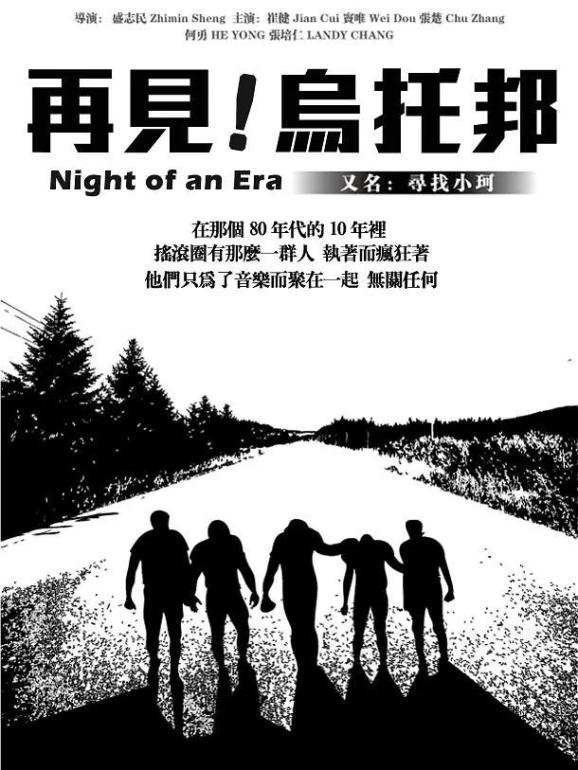

《再见乌托邦》 | 窦唯看过曾说:“这都是证据”

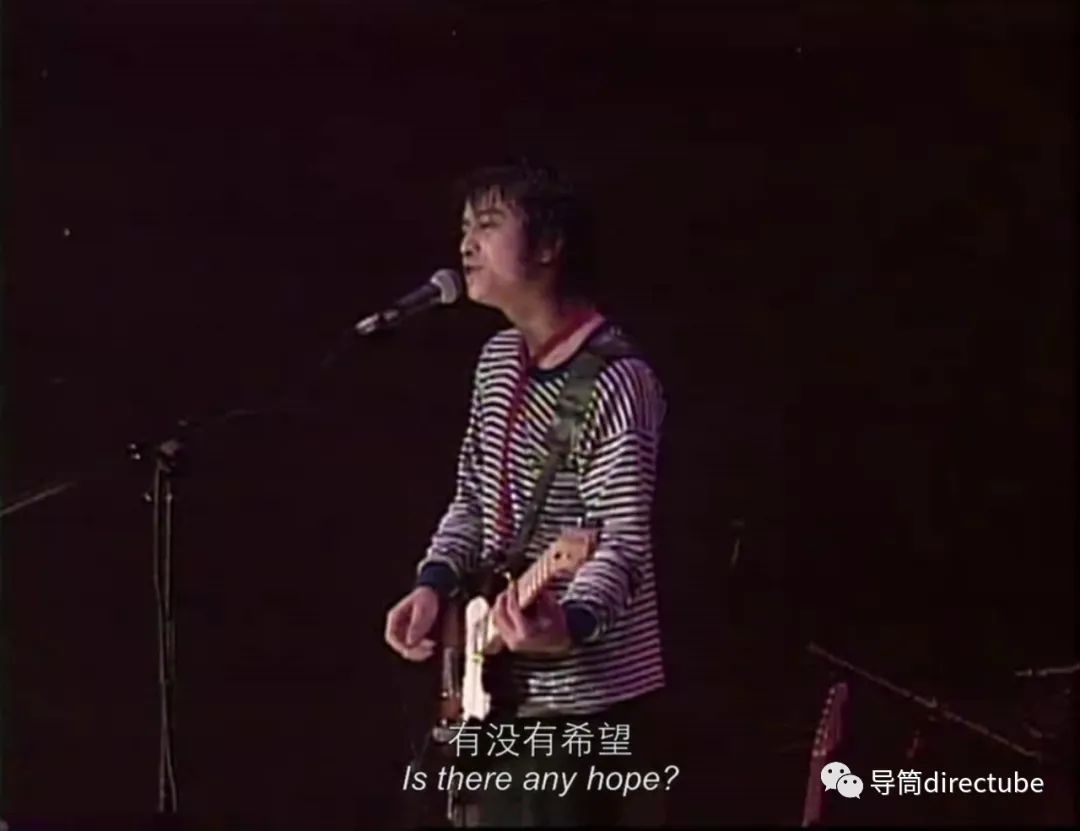

在那个适合恋爱的季节,如果我们还能回到那个被悲哀清洗过的时代,重构古典的经验、生命与形而上。目击他们突然在1994年的某个不确定的夜晚浮出水面,拆毁他们的坟墓,一场漫长的刹那告别之后,回到经验的生活。1994年红磡之夜的魔岩三杰,成为无数乐迷心中的永恒纪念。

他们已经回到了经验着的生活,肢解粉碎自我之后重新回到人类的日常身份。理想主义这个乌托邦的词汇已成幻梦,也许仍在盘旋,那个伟大的摇滚时代,那个历史里留下的人,在此时已经今非昔比。《乐队的夏天》让摇滚重新回到了普通观众的视野。是新的文艺复兴将摇滚重新推回了浪潮中心,还是市场运作的结果?是乌托邦与我们永久错失,还是理想主义的重现。那些曾经炙热的人,如今各自走上了不同的选择和思考,过往被埋下的矛盾、狂喜、困惑,在这一场对谈里一幕幕回忆重现。我们邀请到了著名导演、音乐人盛志民,最具影响力的中国DJ张有待,与我们共同探讨摇滚、乌托邦,以及那些消散在时代里的辉煌命题。

影片过去十年了,乐队的夏天来了,人们也开始关注着这一切,他们的面孔是更加清晰还是模糊。我们在历史中走过被烙下红印,那些曾经登峰在光明里的人,怀着怎样的心情重新注视这些来来往往的新朋友或者老朋友,他们在咀嚼孤独,还是仍在等待。

12月16日下午13:30-15:30,厦门博纳国际影城(磐基店)

HiShorts!厦门短片周《再见乌托邦》映后

著名导演、音乐人盛志民,最具影响力的中国DJ张有待对谈

纪录长片《再见乌托邦》展映

时间:2020年12月16日下午

地点:博纳影院6号厅

《再见乌托邦》

映后实录

主持人:我们非常感谢各位观众来看音乐影像展映,《再见乌托邦》表面上是一部记录摇滚音乐十年的纪录片,但我们觉得它承载的仅仅不只这些。

我们请到了纪录片的导演盛志民老师和张有待老师给我们做一个映后分享。

今天还有很特别的嘉宾在现场,就不多说。谢谢你们的到来!

盛志民:感谢大家能来看差不多十一年前的一部片子,制作大概是2008年,已经完成了很久,是一个老片子。

张有待:算是中国摇滚史上史诗级的作品。

盛志民:还是因为跟纪录片当中的很多音乐家,包括很多人士当时一起成长起来,从八十年代末,开始接触摇滚乐,九十年代跟他们一起成长,这些人跟我的关系,包括张有待,我们俩都已经认识快三十多年了,才有机会去拍到影片当中的某一些他们的状态,并不代表他们完全的状态,但有一些是他们真实的东西,得益于我跟他们这么亲近的关系,才有这个可能性。

盛志民:我第一次非常完整地看最后片尾的字幕,采访对象窦唯,窦唯是没有出现在纪录片里面。

盛志民:我当时去他们家,希望从他的角度说一些,但他当时的态度,知道我干这个事以后,他用另外一个方式来参与,就把那次巡演的画面提供给我,他说这就够了。这个片子拍了以后,小窦说你让我看看,我说你看什么,他说我听一下到底说了什么。窦唯看了以后说了很重要的话,“特别好,这都是证据”。

片子就是这么一个东西,某些方面是跟音乐有关,但也超出了音乐的一部分,讨论所谓在那个年代之后,是什么让这些艺术家他们变成了影片当中某些时候的样子,这是想要追寻和探讨的东西,有人付出了生命,小柯,很多人都付出了生命,也付出了很多的代价,十年前的音乐和今天的状态有很大的区别。

我前几天跟一个朋友聊天,我说现在音乐生态比十年前的生态要好。为什么这样说?现在音乐是一个最自然的状态,因为资本的投入不像那个时候那么狂热地进入到这个行业,需要有一个所谓音乐的产业。

盛志民:十一年前,我觉得是最低的低谷,现在有点回来。

盛志民:但是十一年低谷有一段是突然间,有各种各样的颁奖和各种资本的介入,因为MP3来了,整个行业变了,到了低谷,现在回来是一个非常自然的,它的观众和产业的构成是非常丰富的,有乐队演出,他们的演出几乎上场场爆满,几个大的音乐节也是越来越成熟,也有像选秀节目完全商业化。所以,我觉得现在音乐产业和音乐构成是一个相对来讲,更多趋于合理和自然的状态。

张有待:是不是应该重拍一部。

盛志民:那算了。

张有待:你拍这部的时候,哪个记录片给你最大的影响,想拍成这样一个作品,或者哪一个记录片大师的作品,对这部影片的影响是最大的?

盛志民:当时拍的时候,我知道不要什么。2000年以后中国纪录片进入到一个非常丰盛的创作时代,有很多导演拍了很多好的纪录片,但我个人感觉他们是一种样态,我想拍一个不是那种样态的纪录片,用一些你的结构和你对事情的判断来构成的纪录片,所以我说没有一个很明确的参考谁,但我知道不要这种纪录片。

张有待:当时你拍的时候,最开始找我聊,你想拍一个小柯的纪录片,这个纪录片的名字都想好了,叫做《寻找小柯》。

我当时给你的反馈不是很大,觉得拍出来没有多大意思。

盛志民:那个时候《寻找小柯》是一个人物的线索。

张有待:这个是给你最早的冲动吗?

盛志民:不是因为他,因为那个时候是最低谷的时候。

张有待:那个时候就想拍一批人,为什么你没有跟我说想要拍一批人,而是说想拍小柯。

盛志民:我当时感觉小柯离开的时间点,跟音乐的时间点是非常是有象征性的意味,不是一个个体的东西,比如那个时候是在红刊(音)之后,从红刊到小柯走,再到我们拍的时候,是一个特别标志性的事件,这个事件除了自身的个体命运之外,是整体这些人的命运。

张有待:你对小柯有感情,是因为你个人,因为你刚开始进入这个圈子的时候,做一些摇滚Party的时候,正好是小柯和窦唯组了做梦乐队,最好的那段时间,可能他们那段时间给你印象最深,但大部分人对小柯是完全不了解的,我敢说大部分看这个纪录片的人是不知道有小柯这个人物存在。

盛志民:我觉得小柯在那一群人当中,也是非常耀眼的,他的形象和整个气质,不管是在PARTY还是生活当中是非常阴郁和漂亮的,是特别不一样的,生活中我跟他不熟,他给我留下了深刻的印象。他离世本身当时也构成了一个非常大的谜团,有各种各样的传言。

张有待:最开始想拍这个纪录片,是你个人想要把这个谜团解开。

盛志民:我真正想拍的这帮人怎么会变成这样。

张有待:给我感觉这个纪录片是想拍小柯。

盛志民:当时是给南方周末写特稿的时候想写。我非常坦诚地说,那一帮朋友,2008年的时候,大家已经是那个状态了,跟我自己的关系,是我发现中国电影不是纪录片,是商业片的时候,到2008年之后随着《英雄》等出现以后,好象又进入音乐一个一模一样的循环,资本来了,当年我们拍站台,《柳飘飘》的那一群人。

张有待:最早开始进入电影这个行业,是贾樟柯给他做多年的制片和副导演。我突然有一个感觉是,你这个纪录片有一点贾樟柯小武的影子。贾樟柯拍一个电影是把电影按假纪录片来拍,伪纪录片来拍,你这个纪录片最开始,你拍的时候,我感觉你一直让你的镜头,让你的导演隐藏在镜头后面,我一开始觉得对你这个纪录片有一点我自己的看法,我觉得为什么一个导演把整个电影和纪录片,没有导演任何主观,或者是你想要表达的思想,没有,看不出这个导演想要说明什么东西,而是让这些人物自己来说,而且说的状态也是特别自然的,我对着你说什么就说什么。比如我和何勇这一场戏是完全自然状态下,我们俩当天如果没有这样交流,你可能什么都拍不了。

盛志民:就运气。

张有待:你有没有受到贾樟柯的影响?

盛志民:我觉得肯定是受,这一批人我记得在学校做话剧的时候,何勇他们都一起来参与,肯定是受那些电影的影响之后,想反一下这个力量。比如《小武》《站台》,不是捕捉生活的行为,而是用他的语言来构成,有一个剧作的设计,两条线索同时进行,小唱和小柯的故事并行,构成时间跨度上的结构关系。

盛志民:我觉得你最大的特点是,拍的过程中在不断地改变你最初的想法,包括里面的那一条线索,小畅的出现也完全是一个意外,原来并没有设想这个人物和线索。

盛志民:当时这个排练厂还是比较好的,我就呆着,他去排练,里面特吵。我听到他和他爸打电话,打电话时候的关系,我就有一点好奇,一个17岁的孩子跑这来干嘛,写歌什么的,我就想拍有一批新的做音乐的人,差异非常大,音乐,版权,怎么卖彩铃,来个彩铃是不一样,何勇说的和他说的在那个时间点是一个商业模式,但是对于何勇这样的艺术家和17岁的小孩的彩铃又是代表的是一个时代巨大的变化,它是有意思,所以拍的时候就编成了一个人物,有很多即性的部分。

张有待:这个电影从最开始采访小柯父母,最后又跑到小孩家,落到最后,是不是有你个人拍这个纪录片的情绪和这个时间的发展,是你个人的线路,并不是纪录片本身的线路。如果按一个纪录片拍的思路,应该是要落回到小柯,前面采访那么一大段小柯,最后说到何勇,最后落到这个小孩,感觉有一点跑题。

盛志民:没有,我觉得新的时代来了,哪些人他们就停在那了。

张有待:所以新的时代来了,并不是你开始设想拍这个纪录片的时候,从一个老人开始到落到一个新的一代人这样一个过程,而是拍摄过程中偶然遇到了这个线索。

盛志民:任何遇到,你一定之前有一个对这个环境的判断,小畅代表我判断的准确性。这个准确性就在于说,等到2008年的时候,音乐环境变成那个样子的时候,即使新的孩子他们唱一样的歌,但是音乐环境发生了很大的变化,这个是一开始就有的。

张有待:这个纪录片给我最大震撼的地方是很真实地记录了一个特别悲剧的故事,这个悲剧的故事是什么?你前面记录的这些人无论是小柯、何勇、窦唯,我们这一代,八十年代开始在中国搞摇滚乐的,就是要创造属于我们这一代人的摇滚乐和音乐的精神,而这种音乐精神是抵触当时的港台文化的,港台流行歌曲的,虽然Beyond代表摇滚乐,但后来越来越我们认为的他们是摇滚乐的英雄,这个跟后来他们的传奇故事有关,但是最后落到年轻一代人,他们反过去听我们当时想要去用自己创作的音乐去对抗的音乐和文化。

盛志民:这十年的发展到厉害了我的国,从989年到那个时候也是一个循环,我当时拍的时候有这个感受,觉得要有新的来了,来的是什么。

张有待:我觉得是倒退。

盛志民:或者说有变化,在小畅身上你感受到了变化,他说的话很清楚我要学习他们的精神,让我变得更能够成功,更容易做音乐,更有钱,可以买宝马,可以带朋友去私奔。

张有待:你有没有这个经历,你去回访你之前的纪录片,或者你采访过的这些人。比如小畅,现在跟他有联系吗?

盛志民:没了,我挺怕的,那时候他给我打电话说,导演,我回来了,当然是希望能帮我,但我不想改变他的生活,所以就没再联系。我相信他还是一个很普通的孩子,那个路径肯定是更残酷的,他没有资源获得成功。

今天我来的飞机上还在看关于八十年代的张剑英(音)采访的那一批,包括阿诚等一批人,八十年代的时候,很久没看,我今天看的时候发现特别有意思,跟这个纪录片有对味的。这个书当中很多描述是反对把自己变成文化的英雄,他们说的同样一个概念,我们只不过在那个特定时候,好像当时我们出来了,但那时候艺术家到西方的时候,发现自己什么都不是,这个东西是依附在中国那个背景下,他们的音乐有收录。我才发现,原来八十年代不要神话,这个神话真的是被过于神话了,真正经历者,他们很清楚那个时代跟他们之间的关系。这个电影我觉得这些音乐家不是很清楚的,某一些时候,在2008年拍的时候,现在我觉得是清醒的。但我依然认为,那个年代他们所绽放出来的生命的力量是可贵的,但文化力量和那个力量之间的很大一个成分是依托这个社会背景下说产生,我依然认可他们是摇滚英雄,但是时代就是这样。如果能够在那个时代坚持下来,我们再看有谁,比如崔健,2008年访谈录的时候和他说的话和前几天碰到他的时候说的话,还是一样,窦唯也是,他有一个转化,还是以艺术家一直在跟社会环境发生关系。2008、2009年的时候是一个绝对迷茫的时间,我是这么看这个片子有价值的地方,是反映了那个时代音乐人真实的状况,这个是它的价值。

张有待:我突然想起来了,我知道这个纪录片有三个名字,第一个叫《寻找小柯》,第二个跟我说叫《时代的晚上》(音),你跟我说说这三个名变化的过程。

盛志民:最想叫《时代的晚上》,2008年我个人也是在挺迷茫的阶段,我从1999年开始拍站台,2006年也拍自己的电影,去电影节,那个时候觉得电影生态是这样的,你也不会像现在有这么好的影院,能卖钱,电影是另外一个环境,到2008年的时候,中国电影开始急速转向商业片的时候,你是迅速拥抱市场商业的电影,很简单的就是找不到钱。

张有待:这个片子最早是怎么找到钱?

盛志民:自己拿点钱,后来去滚石做过CEO的人也拿了点钱,他那个时候已经变成了一个落魄的,在北京的北漂。我去张罗别的事了,我说这个哥们跟电影有很大关系,说完了,毛孔都倒立了。

张有待:那个时候跟他说是寻找小柯,还是什么,如果说寻找小柯,可能没有那么大感觉。

盛志民:其实就花了几万元钱,不到10万元钱,我是做独立制作,我知道一个制作用什么成本可以拍到基本上达标的。

张有待:先拿到钱先买一个苹果电脑。

盛志民:对,因为这个片子剪了一年的时间,买苹果电脑是最省钱的办法。

张有待:张志平(音)为了买这个苹果电脑,盛志平就省去找一个剪辑师的钱,完全自己拿着苹果电脑去剪,而且剪的过程中先学这个软件。

盛志民:独立制作有意思的是一个人怎么利用你的经验,能把东西做出来。水晶石是北京最好的后期工作,我们私人给他们工作人员几千元,让他下班后把那个打开,我们就爬进去调,调了三五天,花了几千元就调完了,有很多方法保证技术上的制作,用北京最贵的调色机房,有很多好玩的事。

真正让我拍这个片子首先是自己,从一个做音乐有关的人,跟做电影的人,经历过两次同样的焦虑和处境,就拍一个东西,通过音乐的这一帮朋友,找看到的一些东西,不一定是非常准确,但从某些方面来看,当时资本层面的影响还是很大的。影片当中说的话是非常准确,如果自然而然的生长有自己的模式,而不是一个滚石那么大的商业野心的计划进来,来影响到这些人的成长的话,那会不会这些人走到另外一个路径上去,我不知道。就跟我今天说,现在音乐市场我觉得是一个相对平衡的,而且分层分得很清楚,人群分得也很清楚,去看乐队的人是不会去看选秀的人,可能电影节有各种各样的人。我不知道你怎么看,我问一下你。

张有待:我跟兰迪(音)是特别好的朋友,从一开始进到北京去签乐队,这些乐队都是我的好朋友,那时候我也在电台做介绍摇滚乐的节目,跟他们有特别亲密的关系,红刊(音)也一起去,所以我对兰迪特别感激。但是有很多事情是我必须要站在北京这些做摇滚乐的立场,来看这个事件,而不是针对某一个人做了什么事,这个事情对整个中国摇滚乐的影响,产生了背后复杂的关系。

我记得有一个日本的记者来采访我,我说了这些,他们也是问了很尖锐的问题,关于台湾的公司到内地来签这些人,他们对于内地的摇滚乐有什么影响,我说了一些我的看法以后,他们说对我们有看法,或者有一些误解。但其实并不是,我只是说在当时中国这样的环境下,可能他们做的事情出发点是好的,但最后的结果是给这个市场带来了不好的影响。比如像红刊是中国摇滚乐最顶峰,但之后很多市场并没有跟这种辉煌能够接上,所以让很多人的生活在影片中出现得何勇等他们三个人,他们的生活和整个心态都有巨大的反差。

盛志民:这是音乐变化的过程的影片,或者是抛开影片不说,背后最主要的是中国当代社会现代化进程的过程,这里面有很多研究的东西,比如所谓的商业机制,这背后很多所谓的背后逻辑。如果在座有对摇滚乐有兴趣的人,可以去听张有待的节目,他采访了非常多人物,包括瓯歌和欧阳等各种各样的音乐家。

张有待:现在来看,何勇在所有这些人是最有商业意识的,那个故事是直到前两天我跟瓯歌(音)做节目才知道这个故事,通过这个故事我知道了何勇在中国摇滚圈里面是最有商业头脑的人。

盛志民:我说一个观点,2020年以后才能真正有冷静或者是站在社会学角度,重新把这一段历史以更严谨,或者是更加不是简单的说这个时代如何牛的角度,而是在冷静状态下,做一个分析和记录下来,并不只是牛B的。

张有待:你说的是八十年代不能把它神话,八十年代的某一个人是不能被神话,八十年代是要神话,如果没有80年代,就没有90年代这一批无论是音乐、电影、戏剧,比如说你的好朋友,能有今天不能没有那个过程。

盛志民:你更加客观,或者另外一个角度,把里面很多东西进行梳理。

张有待:我们每一个时代实际上是上一个时代的延续,我们今天所有的失落是因为上一个时代的没落,现在的没落可能是上个世纪的没落,现在的辉煌是上一个时代的起步。

盛志民:电影还是一个非常不好的时代。

张有待:不管你是什么时候在拍这个纪录片的时候,脑子里面从纪录片的名字叫做《时代的晚上》,突然有一个要把它要叫《再见乌托邦》。

盛志民:被逼无奈,南方周末的一个计划,让我想名字,我实在想不出来,莫名其妙想了这个名字,我说就这么着,在我心目中,还是时代的晚上。

张有待:你跟我交流过这个名字,觉得《再见乌托邦》,挺好。

盛志民:感谢大家听我们絮叨,开放一个问题,跟音乐有关的都可以。

没有问题,那我们就再见了!谢谢大家!谢谢这个活动。

嘉宾介绍

盛志民

盛志民,《再见,乌托邦》导演。曾多次组织策划摇滚乐队、实验戏剧等文艺活动的演出活动。1997年开始从事电影拍摄工作,参与多部影视剧作的策划和创作。2002 年,拍摄独立制作 影片《心·心》,成为内地新晋导演之一,影片入选柏林电影节青年论坛。2005 年执 导影片《浮生》,获瑞士洛迦诺国际电影节的亚洲最佳电影 NETPAC 奖。2008 年拍 摄中国摇滚乐纪录片《再见 乌托邦》。2009 年拍摄中国当代艺术纪录片《中国,艺术的帝国?》。2015年与宁浩导演共同开启坏猴子七十二变计划,成为七十二变计划核心制片人,致力于发掘与培养年轻、 新锐的中国电影人才,并推出《我不是药神》,2018年作为策划,参与制作《疯狂的外星人》。2018年作为导演拍摄电影《冲撞》,成为中国首部以冰球为题材的电影。

张有待

张有待,毕业于中央戏剧学院,国内外业界公认最具影响力的中国DJ,LavaRadio的联合创始人 。作为中国第一代致力于摇滚乐、爵士乐、电子乐传播的电台DJ,张有待的节目被认为“影响了一代人”,从最早的《午夜蓝调》《新音乐杂志》《人人都能弹吉他》《我的音乐生活》到如今的《爵士春秋》《舞曲时代》《摇滚战国》,25年来,张有待一直被国内外业界公认为最具影响力的中国DJ。超过二十年的电台和俱乐部DJ经验,以及丰富的活动策划经验,使得张有待成为中国年轻人心目中用音乐引领潮流的标志性符号,其人生历程也一直围绕着音乐而走。

原标题:《《再见乌托邦》 | 窦唯看过曾说:“这都是证据”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司