- +1

它为了生存四处漂泊,一不小心竟跨越了大西洋

原创 一个男人在流浪 物种日历

二月的梅里特岛还很温暖,疫情带来的紧张情绪也还没蔓延到美洲东岸,正因如此,这里才会成为候鸟的天堂,许多像安德斯·吉伦哈尔一样的观鸟者也才能驱车千里聚集,见证一则已经蔓延两周的流言。

佛罗里达的意外访客

对于大多数常见鸟类的分辨,这群观鸟老手都已十分熟稔。800米的沙洲上栖息的那群鸟类并不难识别,仅从羽色、姿态和体型上远远一瞥,安德斯也能确凿的认出那是一群海鸬鹚和美洲白鹈鹕的混合群。

观鸟爱好者在使用双筒和单筒望远镜观察鸟类。在中国也有越来越多的人参与到观鸟活动中。图片:Ryan Hagerty / wikipedia

然而,被鸟群环绕的一只大鸟却让他犯了难,美洲白鹈鹕是美洲飞禽中体型较大者,但这一只显然比美洲白鹈鹕更为壮硕,即便是在物种繁盛的鸟纲里,剩下的可能性也已经不多。观鸟多年,又走遍世界,安德斯心里已经隐约有了答案,但他还是举起望远镜,试图分辨更多的细节。他不能相信、也无法解释自己的判断。

这群鹈鹕里,有一只似乎和其他的不太一样。图片:Anders Gyllenhaal / flyinglesson.us

似乎是为了坐实那则流言,鸟群腾空而起,径直向观者所处的岸边飞来,安德斯也终于看清了巨鸟的真身。相隔只剩30米,粉色的羽毛和眼睛周边菱形的裸露皮肤已经足以显明身份——一只白鹈鹕(Pelecanus onocrotalus),一种生活在地球另一端的传奇巨鸟,正不可思议地降落在佛罗里达的海岸。

意外出现在佛罗里达沿岸的白鹈鹕,其翼下则是北美当地的美洲白鹈鹕。图片:Anders Gyllenhaal / flyinglesson.us

风口上的胖子也能飞

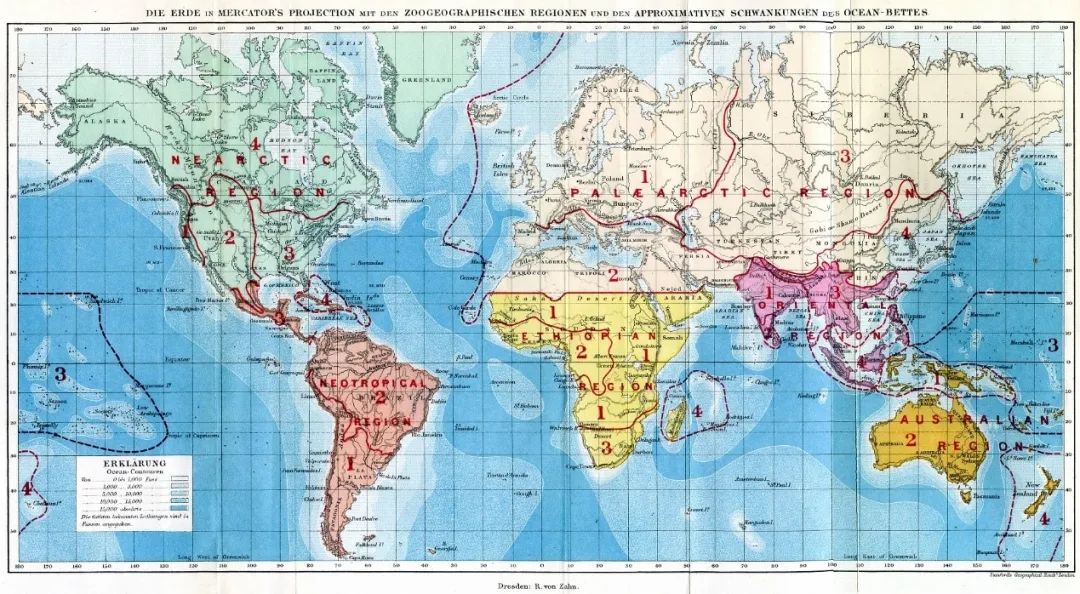

按照全球动物地理区域划分,北美和亚欧、非洲的区别并非是几片不同的大陆那么简单,漫长的地质时代带来的大陆隔绝无形中影响了生物从最初发生地向四周拓展的范围。1857年,鸟类学家斯克莱特正是依据各地鸟类的区别,将全球划分为6大鸟区,演化论泰斗华莱士在此基础上率先提出了六大生物地理分布区的概念,依据华莱士划分法,亚欧大陆和非洲北部归属古北界,撒哈拉南部非洲为埃塞俄比亚界,孤悬海外的北美则独为新北界。

华莱士绘制的生物地理区划图。图片: wikipedia

然而,不同生物地理区域之间的生物并非全然没有联系,一些扩散能力杰出的生物的确能跨越界与界之间的阻隔,白鹈鹕正是其中的代表。横亘在古北界和埃塞俄比亚界之间的撒哈拉沙漠就没有彻底阻碍白鹈鹕的分布,它也曾是欧亚和非洲最常见的鹈鹕物种。

在非洲的湖泊里,不难见到白鹈鹕和火烈鸟同框的景象。图片:Thomas Fuhrmann / wikimedia

广泛的分布足以证明,白鹈鹕是一种擅长飞行的鸟类,在长途迁徙的路径上,这群玩弄风口的高手从不错过任何一个上升气流,借助气流的力量,白鹈鹕的飞行极为高效,由数十个V型阵列组成的广达1.5公里的迁徙群以45公里/小时的高速划过长空,这是古北界最壮丽的生命景象。

重量级的白鹈鹕,也能借助气流在高空翱翔。图片:lucaboscain / inaturalist.org

上世纪80年代的航拍跟踪显示,一群白鹈鹕在一天之内穿越整个以色列而几乎完全没有扇动过一次翅膀,而从成鸟体内营养储备推算,如果气流一直顺遂,一只成年雄性可以在完全不进食的前提下跨越2500-4000公里,雌性也有1000-2000公里之远。

在上升热气流的帮助下,很多大型鸟类能够在长途迁徙中节省力气。图片:Azurfrog / wikimedia

尽管有如此高超的飞行技巧,但白鹈鹕的迁徙依旧面临巨大的风险——它们的迁徙距离也着实太远,从尼罗河口的传统越冬地出发,部分繁殖群需要前往中亚和古罗布泊,而这种伟岸的鸟又太重了,成年雄性甚至有超过15公斤的记录,在所有能飞的鸟类中,它是最为庞硕的代表,风助力了它们迁徙,却也让它们对风极度依赖。

成年白鹈鹕雄性比雌性要重二分之一,这也是一种明显的性二型(雌雄性在外形上有明显的差别)。图片:Andrei Prodan / Flickr

1985年,200只白鹈鹕死于土耳其西南部的一个山地湖泊旁,途径此地时陡然恶化的天气迫使其必须迫降,此后连续几天的环境都无法满足它们起飞的条件,高山湖泊稀少的鱼类又无法满足鹈鹕群的胃口,它们是被活活饿死;5年之后,另一群白鹈鹕在以色列的海法大量死亡,猛烈的逆风很可能是阻挠它们北上并最终导致疲劳致死的真凶。

大群的鹈鹕,也需要大量的食物来维持生存。图片:Ali Arsh / Flickr

气流和中途觅食的途径地是满足白鹈鹕迁徙的两个必备要求,它们成就了白鹈鹕广阔的分布,却又以同样的方式将白鹈鹕的生存范围牢牢锚定。今天的白鹈鹕虽然广泛分布在古北界和埃塞俄比亚界,但撒哈拉沙漠南北的白鹈鹕也已经形成两个地理隔绝的独立种群,撒哈拉南部的白鹈鹕似乎更多呈现出留居和漂鸟,而古北界的白鹈鹕则依旧保持着候鸟的属性。

你们不要再打了啦!图片:25621 / Pixabay.org

浅水捞鱼,用嘴呼吸

如果撒哈拉就足以成为隔绝白鹈鹕的阻碍,那么跨越大西洋直抵佛罗里达就变得更难实现。

广阔的海面缺乏足够的上升气流可以利用,大洋腹地也不足以提供足够的食物补充。作为一种典型的水生鸟类,鹈鹕的生态位和鲣鸟、鸥鸟相近,但当鲣鸟像箭一样从空中俯冲直扑鱼群时,鹈鹕却选择了另一种更简单粗暴的捕猎方式——大多数鹈鹕并不俯冲入水,它们只是静静地游荡在水面,待到鱼群游近,就猛地将大嘴兜进水中。

埋头苦吃中的鹈鹕。图片:Heather Paul / Flickr

体型最小的褐鹈鹕确实有空中俯冲捕食的习性,但它们入水后的捕食策略也和同类们相似,更多的是依靠大嘴猛兜,这样的捕食策略决定了它们只能捕食表层水面的鱼类维生,为了适应这种浅水环境,它们的演化甚至变得更为决绝:浅水捕食难免泥沙俱下,鹈鹕的鼻孔已经彻底失去呼吸作用,只是作为排除盐分的腺体通道,为了确保唯一的呼吸通道——口腔的通畅。

你能找到它的鼻孔吗?图片:steve bidmead / pixabay.org

鹈鹕还能用脖子将整个喉囊顶出下颌清理,不慎吞下的泥沙、鱼鳞也就可以一扫而空。大西洋鱼类资源充沛,但大洋腹地缺乏营养盐汇入,自然也就无法支撑足够的浮游植物生存,表层水域反倒成为一片生命的荒漠,想要降落在洋面觅食休憩也变得不可能。

放声大笑清理喉囊的鹈鹕。图片:Nav Tombros / Youtube

漂泊,是生活的常态

那么,安德斯面前的这只白鹈鹕究竟是从何而来的?

实际上,这已经不是白鹈鹕第一次造访佛罗里达,2016年,一只白鹈鹕出现在墨西哥湾萨尼贝尔岛的丁达令国家野生动物保护区,第二年,在相近的地方又发现了一只。和安德斯一样,保护区管理者也试图解答这些远朋为何而来。他们最初认为,佛罗里达沿海的白鹈鹕可能是人工养殖逃逸的产物,这种解释也并非空穴来风。

有些白鹈鹕并不怎么怕人。图片:Sonse / Flickr

白鹈鹕的人工养殖历史悠久,早在1664年,俄国大使赠送的白鹈鹕就被引进到伦敦圣詹姆斯公园中,直到今天,已经衍生出一个庞大的人工繁育种群;世界各地的其他动物园里,白鹈鹕也并不罕见,从津巴布韦引进的十几只白鹈鹕在极寒的哈尔滨森林动物园也生活的非常适应。虽然早就被列入许多地区性保护公约,但白鹈鹕还并非华盛顿公约中禁止全球贸易的濒危物种,在异宠养殖发达的美洲,不能排除有私人玩家圈养的个体。

白鹈鹕在世界各地的动物园里十分常见。图片:Jerrin Mathew / wikimedia

但更多的人认为,三次造访佛罗里达的白鹈鹕可能的确是一位野性的远途者,它每次都现身在本地原生的美洲白鹈鹕群体中,似乎在试图融入这些体型稍小的远亲群体里,这符合白鹈鹕野生状态下群居的习性。

喜欢群居的鹈鹕。图片:Stig Nygaard / Flickr

在欧亚大陆迁徙的白鹈鹕可能为佛罗里达白鹈鹕的意外漂泊提供佐证。近几十年来,漂泊就是白鹈鹕的常态,从西欧到东亚,散落在广袤古北界的白鹈鹕繁殖区域一直在剧烈变动。许多地区的湖泊过度捕捞迫使繁殖期的白鹈鹕迁居他处或扩大自己的觅食范围,如同罗布泊这样的湖泊彻底干涸,也让曾经一度在我国西北常见的白鹈鹕愈发罕见。土耳其的白鹈鹕繁殖种群已经消失,希腊的繁殖种群则规模缩小,古北界的白鹈鹕种群已经骤减3成。

白鹈鹕的头和颈部经常会有淡淡的粉色,因此在德语里也叫“粉鹈鹕”。图片:Sharp Photography / wikimedia

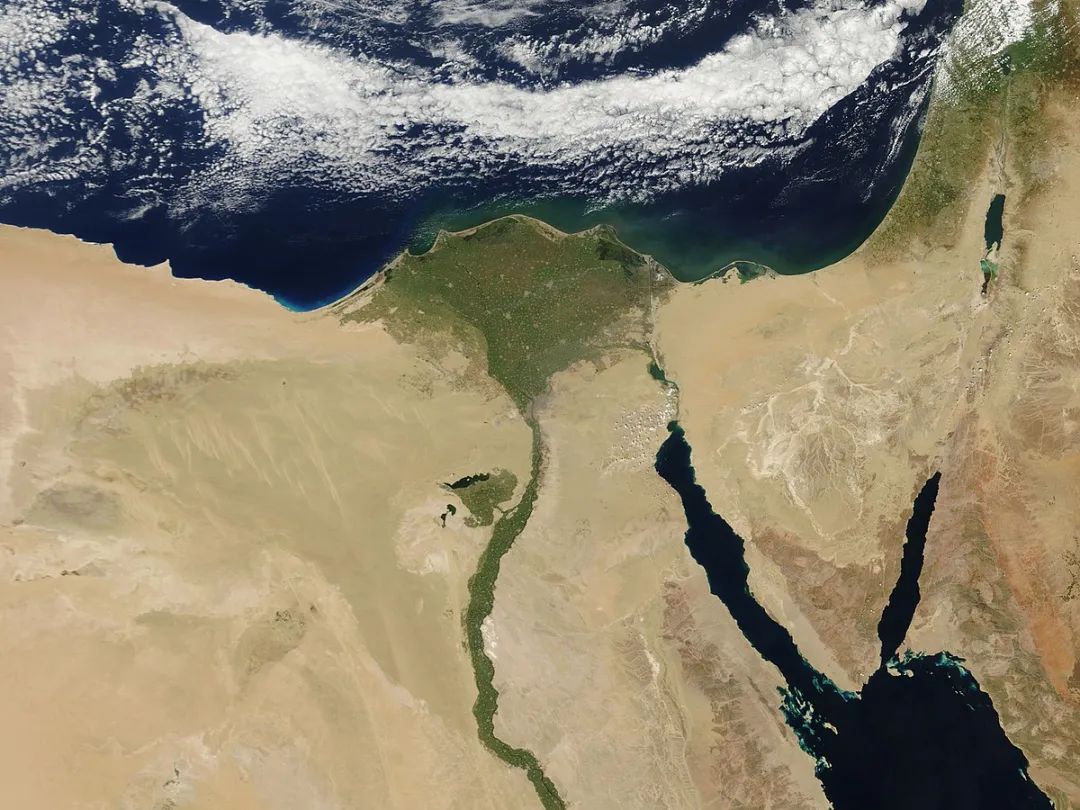

繁殖地的沦丧故事也出现在至关重要的越冬场所。尼罗河口一度是古北界白鹈鹕唯一的越冬地,年复一年的洪水滋养了埃及文明,也在尼罗河口冲击出巨大的三角洲。然而,当阿斯旺大坝的兴建驯服了奔腾的河流,三角洲的存续却又变得摇摆不定:失去泥沙补充的三角洲在海浪侵蚀下不断萎缩,不再受到洪水威胁的浅滩也被开垦成永久耕地,不知从何时起,白鹈鹕彻底放弃了这个越冬地,但新的越冬地在哪?那里是否能支撑一个物种的生存?那里是否也在遭受不可逆转的改变?至今还没有答案。

辽阔的尼罗河三角洲,在太空中看上去就像沙漠中的一片巨大的银杏叶。

天空没有国界,山海有时也无法阻挡鸟翼远行,鸟类拓展或萎缩自己的生存区域时有发生,日益显现的气候变化更是加速了这个进程,最近几十年,从境外拓展到我国境内留居的“归化鸟种”已经至少出现了77个。但佛罗里达海岸的白鹈鹕能用这种正常的模式套用吗?恐怕不行。辽阔的生存空间是阻碍我们对其深入研究的最大障碍,直到今天,白鹈鹕还只是IUCN名录上“暂无威胁”的物种。但无论是繁殖地的消逝、越冬地的变迁,还是佛罗里达的意外来客,都应当为我们敲响警钟,这种伟岸大鸟背后到底发生了什么,值得我们尽快一探究竟。

正在观察智人的白鹈鹕。图片:Sonse / Flickr

原标题:《它为了生存四处漂泊,一不小心竟跨越了大西洋》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司