- +1

鞠白玉:杨笠没有挑起性别对立,只是描述罢了

【编者按】

最近,脱口秀杨笠在“脱口秀反跨年”中的演出内容被举报了,举报者指摘她“多次辱骂全体男性宣扬仇恨”及“制造性别对立”。

艺术评论人鞠白玉,在“看理想”开设有《祛魅:当代艺术入门》课程,长期研究女性艺术家。她发现“幽默”在当代艺术领域,往往成了男性特权,而女性的表达则轻易成为冒犯。

本文系鞠白玉口述,澎湃新闻记者王芊霓、实习生吴怡采访整理。

我是个艺评人,有很多艺术界的男性朋友,他们没觉得被杨笠冒犯,这不是因为艺术界的男性更自信,而是我们习惯在创作语境中体会内容。

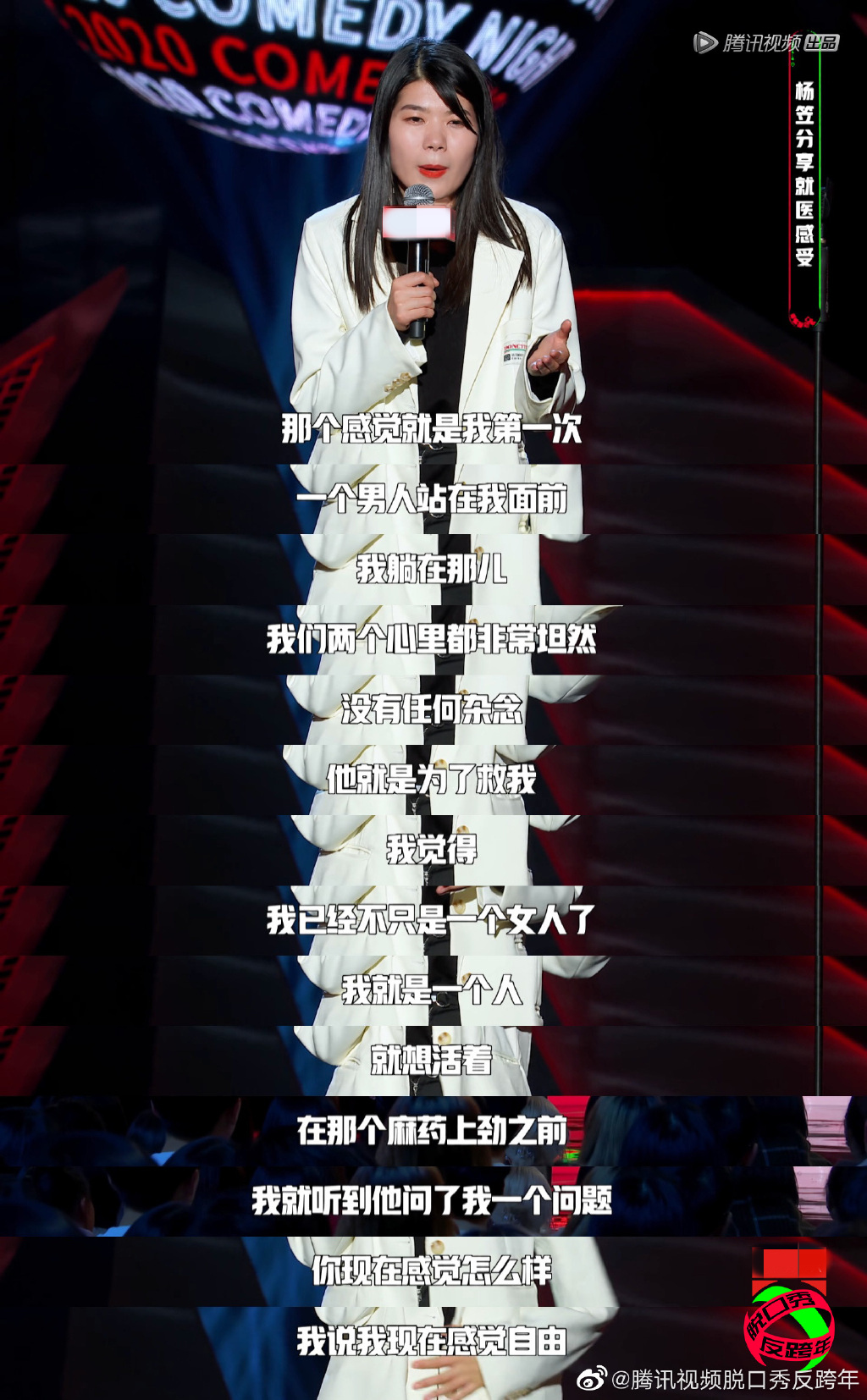

杨笠的脱口秀无非是在谈女性处境,比如她谈到做子宫手术的经验,第一次只是被视作“一个人”的那种自由从容,这个很多女性都感同身受,这是我们的处境,表述处境本身为什么成了攻击?

杨笠谈做手术。

我在研究一些女性艺术家的时候,也发现类似的现象,那就是女性一开口描述自己的经验,就会有男性觉得她们是在愤怒。男人们好像事先做了一个预设的规界,女性只能谈论某个范畴的东西,如果越界了,男性就会把这个视为女性的愤怒。

“幽默”就这样成了男性的特权,女性的幽默感成了冒犯。

无法识别语境,“冒犯”就会被滥用。不进入艺术创作中的情境的话,那么任何艺术形式面前都有人会感到被羞辱了。当池子在表演的时候说“面对雪姨**是乱伦”,观众笑得很开心,因为这是一个表演的场域,人们将池子视为一个表演者,那么愤怒是不合时宜的,但是如果脱离掉语境,你把池子当成一个自述的本体,那么这句话是不是雪姨本人应该抽池子耳光?

同理,杨笠是创作者和表演者,她也是在脱口秀的情境中。

每次杨笠“冒犯”,都会出现男性的“反攻”,比如池子认为杨笠的脱口秀不是脱口秀,那么脱口秀作为艺术形式到底由谁来界定呢?必须是男性么?

池子微博截图

在艺术领域也一样,一直是男性在规界艺术应该怎么做,比如创作应该有“意识”,要有“方法论”等等,往往认为女性艺术家过于情绪化等等。可是,高更梵高都很情绪化,罗斯科和毕加索也是,没有证据显示女性艺术家比男性更情绪化。

1972年,约翰·伯格的《观看之道》提到在艺术领域中,“男人在行动,女人在表现,男人注视女人,而女人看自己被男人注视”。许多女性裸体绘画是为了取悦男性而创作,男人是观看者,而女性是被打量的对象,被贬为满足男性欲望的客体,被剥夺了主体性。萨特也谈到,女性自己也意识到被注视,她被迫只能通过别人的眼光感觉到自我的意识,因此,她不再是她自己。

从七十年代甚至更早,女性艺术家作家们为了摆脱“男性凝视”做了大量的工作,为了摆脱社会界定的“女性化”而大量的创作,而什么是女性主义的创作,又怎样抛却女性化呢,首先是要抛却掉所谓“美好的”,“赏心悦目的”“柔顺的”,而是把隐性的东西都显现出来,显现我们的处境里真实的一面。

当代艺术中的“冒犯”比其他艺术形式更多更直接,因为只有冒犯才能引发争议,争议才会引发讨论和补充,就像有人评论的“杨笠只完成了百分之五十,余下的百分之五十由群情激愤的男性完成”。

八十年代出现的一些女性艺术家,比如莎拉·卢卡斯,崔西·艾敏等等都是当时所谓的假小子和坏女孩,就是那种要从“男性凝视”和“期待”中挣脱出来的创作,这些作品可能外观上看来很粗糙很粗野,充斥着反讽和暗喻,有时甚至很下流。比如莎拉·卢卡斯的早期作品就是从色情小报上剪下来做了拼贴,开了男性的玩笑,作品的名字干脆叫作《钉在板上的阴茎》,当然当时的英国社会也视这为冒犯。

可是这些被作为素材的色情小报上每天充斥的全是关于女性的玩笑,要远远比莎拉·卢卡斯的“冒犯”更冒犯一百倍,为什么社会视这些小报上的玩笑为理所当然,而她拿这些小报内容做作品却是对男性社会的冒犯了呢。

从八十年代到今天,这些作品早已被更多的观众领会了深意,但在中国展出的时候,还是有男性感到被冒犯,说这位艺术家是位“愤怒的女性”。一旦不在“凝视”和“期待”中,就会被视为这是出自女性的怒火,但是不管是卢卡斯,还是我们今天的杨笠,哪有愤怒啊,这是幽默。

《脱口秀反跨年》杨笠海报

杨笠对男性的调侃甚至没有下流的成分,而池子的脱口秀内容已经构成了下流,我们怎么没觉得池子有愤怒?

崔西·艾敏也是,她的作品大部分在袒露自己的私生活,由真实的生活细节构成,进行了艺术形式的加工,真实的女性处境是这样的,而这个处境不是让女性艺术家去愤怒和攻击,而是一种自述,你看,是这样的,是脆弱的,是混乱的,是挣扎的,是渴望,是爱,这在当年同样也会引起被冒犯的感觉,因为这也不符合期待,因为不是美而悦目的,不是柔顺的。

杨笠创作中所表述的女性处境,有时也是在讲恋爱未果啊,遇人不淑之类,个体的挣扎与渴望,个体的寻求心灵和生活的解放,说出来之后,女孩们会心一笑是因为这些袒露激起了广泛的共鸣。

没有人生来就是女性主义者,只有女性意识到无法自我发声,而总是被男性所代言的时候,他们才成了女性主义者。脱口秀这种形式里有杨笠是大好事,至少让观众们意识到女性是这样体验生活理解生活的,说出来是第一步。

当代艺术创作中,也常常会出现作品一部分是由创作者完成,余下由观众完成。观众的经验,常识,评判来完整这部作品,所以从当代艺术的角度来看,那么杨笠简直是完美地留了余白给观众,并且没人要求观众必须达成共识。之前储殷的反应不就是例子么,真是精准投送,显示了什么是男性凝视:杨笠必须是一位漂亮的女性,才有资格说出“男性那么普通却那么自信”这样的话。

“漂亮”由男性规界,“脱口秀”也由男性规定,所以我们现在就更不难看出,女性的处境到底是怎样的,从八十年代至今还停留在这些“古老”的议题上,也证明了我们中国社会中,女性主义的创作仍然举步维艰。

女性不会按照男人划定的框架去体验世界和表述世界,这个简单的道理在生活中的实践艰难,在艺术创作中面临着被举报。

当代艺术有门槛,但实际上观众尽可以以自己的文化经验去感受艺术作品。脱口秀本身就是面对大众的,获得共鸣非常重要,它本身充斥着大量的关于性别,关于种族,关于地域等等“政治不正确”的调侃。但最终要看听众自己怎么听,一些所谓刺耳的冒犯有时恰恰可以去审视我们所处的现实,当一个脱口秀演员拿种族去开玩笑的时候,他可能不是提倡我们去做种族主义者,而是在提醒种族主义的存在。

创作者是基于现实处境的观察而创作,这就和杨笠被视作引起性别对立一样,她并不是对立的发起者,而是对立现象的描述者。

今天舆论场对杨笠的脱口秀没有共识,撕裂严重,这毫不意外,因为共识本身要有社会和历史基础,但是我认为她的作品在推进价值观的讨论,进而接近某种共识。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司